- •Курс лекций по дисциплине «Инженерная геодезия – 2»

- •1. Трассирование линейных сооружений 5

- •2. Нивелирование поверхности 17

- •3. Тахеометрическая съемка 25

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений. 31

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке 38

- •6. Способы разбивки проектных сооружений 43

- •1.1.3 Камеральное трассирование

- •1.2. Полевое трассирование

- •1.2.1. Состав работ

- •1.2.2 Перенесение на местность выбранного варианта трассы

- •1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы

- •1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала

- •1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы

- •1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы

- •1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений

- •1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений

- •1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа

- •1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей

- •1.4.1 Плановая и высотная привязка

- •1.4.2 Привязка к грунтовому и стенному реперу

- •1.5. Нивелирование трассы по пикетажу. Порядок работы на станции нивелирного хода

- •1.5.1 Связующие и промежуточные точки, порядок нивелирования

- •1.5.2 Порядок работы на станции

- •1.6. Камеральная обработка результатов нивелирования трасс линейных сооружений

- •1.6.1 Камеральная обработка теодолитного хода

- •1.6.2 Камеральная обработка нивелирного хода

- •1.6.3 Построение плана трассы и профилей: продольного и поперечного

- •1.7. Особые случаи нивелирования (передача отметок через препятствие)

- •1.7.1 Нивелирование через овраги, реки

- •2.1.2 Состав работ и применяемые инструменты

- •2.1.3 Плановое и высотное съемочное обоснование

- •2.1.4 Составление журнала нивелирования

- •2.1.5 Нивелирование поверхности

- •2.1.6 Обработка журнала нивелирования: вычисление гп и отметок вершин квадратов

- •I станция;

- •II станция;

- •2.1.7 Порядок вычислительно-графической обработки результатов нивелирования поверхности

- •2.2. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов

- •2.2.1. Способ параллельных линий

- •2.2.2. Способ полигонов

- •2.3. Общие сведения о вертикальной планировке

- •Разбивка наклонной площадки

- •Если площадка небольшая – разбивку выполняют с одной станции

- •Полевые работы

- •Камеральные работы

- •3.1.3 Применяемые инструменты

- •3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность

- •3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.

- •3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ

- •Теодолитно-нивелирный ход

- •Теодолитно-высотный ход

- •Тахеометрический ход

- •3.3.2 Порядок работы на станции тахеометрического хода

- •3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки

- •3.4.1 Способы съемки ситуации

- •3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки

- •Модуль №3

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений.

- •4.1. Виды и задачи инженерных изысканий.

- •4.2. Состав геодезических работ, выполняемых в процессе строительства.

- •4.2.1 Создание опорных разбивочных геодезических сетей на территории будущего строительства.

- •4.2.2 Разбивка на местности главных или основных осей

- •4.2.3 Детальная разбивка сооружений

- •4.2.4 Геодезические работы, сопровождающие сам процесс строительства

- •4.2.5 Геодезические работы при монтаже и наладке оборудования

- •4.2.6 Исполнительные съемки

- •4.3. Оси сооружений и их разбивка в натуре (на местности)

- •4.3.1 Вынос главных и основных осей

- •4.3.2 Закрепление на местности вынесенных осей сооружений

- •4.4 Строительный допуск и нормы точности геодезических разбивочных работ

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке

- •5.1 Строительная координатная сетка

- •5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат

- •5.3. Красные линии

- •5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов

- •6. Способы разбивки проектных сооружений

- •6.1 Вынос в натуру проектных точек способом прямоугольных координат (способом перпендикуляров)

- •6.1.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.1.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.1.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом прямоугольных координат

- •6.2. Вынос в натуру проектных точек способом полярных координат

- •6.2.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат

- •6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек

- •6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.4.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

- •6.5. Разбивка осей сооружений от существующих зданий

6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат

Точность разбивки: средняя квадратическая погрешность в положении точки М на местности относительно разбивочного обоснования складывается:

![]() ,

,

где – СКП построения проектного угла;

– радиан;

![]() –

СКП построения линии заданной проектной

длины;

–

СКП построения линии заданной проектной

длины;

тфикс – СКП фиксирования точки на местности.

6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек

6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

Этот способ применяется в тех случаях, когда расстояния от разбивочного обоснования до проектных точек недоступны для непосредственного измерения или построения. Построение выполняется только теодолитом.

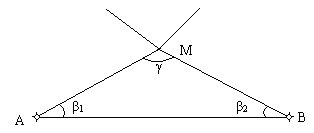

Рис. 5

Исходные данные:

Точки А и В разбивочного обоснования закреплены на местности и известные их координаты.

Проектом даны координаты точки М.

Требуется построить на местности точку М.

Рассчитываются углы β1

и β2. Для этого

решаются обратные геодезические задачи.

Из решения обратной геодезической

задачи между точками А и М находится

дирекционный угол

,

а между точками

ВМ –

![]() .

.

Вычисляются проектные углы:

![]() ,

,

![]() .

.

6.3.2 Разбивка сооружений на местности

На местности строятся проектные углы β1 и β2 и в пересечении полученных направлений получается точка М. Углы β при построении должны быть менее 30º, а угол γ при засечке в пределах: 30 < γ < 150.

Для контроля проверяют положение точки М с других точек разбивочного обоснования аналогичным образом.

При этих условиях положение точки М определяется наиболее надежно.

6.3.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

Средняя квадратическая погрешность в положении точки М относительно разбивочного обоснования определяется:

.

.

где

![]() и

и

![]() –

СКП построения проектных углов β1

и β2,

–

СКП построения проектных углов β1

и β2,

тфикс – СКП фиксирования точки М на местности.

6.4. Вынос в натуру проектных точек способом линейных засечек

6.4.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

При этом способе положение проектных точек определяеют только с помощью мерной ленты или рулетки.

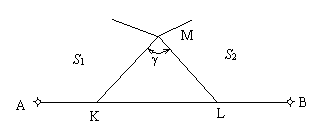

Рис. 6

Исходные данные:

Точка А и В разбивочного обоснования закреплены на местности и известны их координаты.

Проектные координаты точки М.

Требуется на местности линейной засечкой определить положение точки М.

Производится расчёт разбивочных данных – расстояния S1 и S2. Их находят из решения обратных задач на координаты по направлениям АМ И ВМ.

6.4.2 Разбивка сооружений на местности

На местности от точек А и В откладывая вычисленные расстояния определяют положением точки М.

При этом, наиболее надежно определится точка М, если расстояния S1 и S2 не превышают длины мерного прибора, а угол при засечке находится в пределах: 30° < γ < 150°.

Если эти условия не соблюдаются при разбивке с точек А и В, то линейную засечку точки М можно выполнить от вспомогательных створных точек K и L.

Рис. 7

Координаты створных точек К и L можно задавать наиболее подходящими расстояниями АК и АL. За дирекционный угол принимают дирекционный угол стороны АВ.

На местности створные точки К и L находятся с помощью теодолита и мерной ленты или рулетки.

6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

Ср.кв. погрешность в положении точки М относительно разбивочного, определится по формуле:

![]() .

.

где и – СКП построения S1 и S2,

тфикс – СКП фиксирования точки М на местности.