- •Курс лекций по дисциплине «Инженерная геодезия – 2»

- •1. Трассирование линейных сооружений 5

- •2. Нивелирование поверхности 17

- •3. Тахеометрическая съемка 25

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений. 31

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке 38

- •6. Способы разбивки проектных сооружений 43

- •1.1.3 Камеральное трассирование

- •1.2. Полевое трассирование

- •1.2.1. Состав работ

- •1.2.2 Перенесение на местность выбранного варианта трассы

- •1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы

- •1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала

- •1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы

- •1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы

- •1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений

- •1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений

- •1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа

- •1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей

- •1.4.1 Плановая и высотная привязка

- •1.4.2 Привязка к грунтовому и стенному реперу

- •1.5. Нивелирование трассы по пикетажу. Порядок работы на станции нивелирного хода

- •1.5.1 Связующие и промежуточные точки, порядок нивелирования

- •1.5.2 Порядок работы на станции

- •1.6. Камеральная обработка результатов нивелирования трасс линейных сооружений

- •1.6.1 Камеральная обработка теодолитного хода

- •1.6.2 Камеральная обработка нивелирного хода

- •1.6.3 Построение плана трассы и профилей: продольного и поперечного

- •1.7. Особые случаи нивелирования (передача отметок через препятствие)

- •1.7.1 Нивелирование через овраги, реки

- •2.1.2 Состав работ и применяемые инструменты

- •2.1.3 Плановое и высотное съемочное обоснование

- •2.1.4 Составление журнала нивелирования

- •2.1.5 Нивелирование поверхности

- •2.1.6 Обработка журнала нивелирования: вычисление гп и отметок вершин квадратов

- •I станция;

- •II станция;

- •2.1.7 Порядок вычислительно-графической обработки результатов нивелирования поверхности

- •2.2. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов

- •2.2.1. Способ параллельных линий

- •2.2.2. Способ полигонов

- •2.3. Общие сведения о вертикальной планировке

- •Разбивка наклонной площадки

- •Если площадка небольшая – разбивку выполняют с одной станции

- •Полевые работы

- •Камеральные работы

- •3.1.3 Применяемые инструменты

- •3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность

- •3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.

- •3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ

- •Теодолитно-нивелирный ход

- •Теодолитно-высотный ход

- •Тахеометрический ход

- •3.3.2 Порядок работы на станции тахеометрического хода

- •3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки

- •3.4.1 Способы съемки ситуации

- •3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки

- •Модуль №3

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений.

- •4.1. Виды и задачи инженерных изысканий.

- •4.2. Состав геодезических работ, выполняемых в процессе строительства.

- •4.2.1 Создание опорных разбивочных геодезических сетей на территории будущего строительства.

- •4.2.2 Разбивка на местности главных или основных осей

- •4.2.3 Детальная разбивка сооружений

- •4.2.4 Геодезические работы, сопровождающие сам процесс строительства

- •4.2.5 Геодезические работы при монтаже и наладке оборудования

- •4.2.6 Исполнительные съемки

- •4.3. Оси сооружений и их разбивка в натуре (на местности)

- •4.3.1 Вынос главных и основных осей

- •4.3.2 Закрепление на местности вынесенных осей сооружений

- •4.4 Строительный допуск и нормы точности геодезических разбивочных работ

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке

- •5.1 Строительная координатная сетка

- •5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат

- •5.3. Красные линии

- •5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов

- •6. Способы разбивки проектных сооружений

- •6.1 Вынос в натуру проектных точек способом прямоугольных координат (способом перпендикуляров)

- •6.1.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.1.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.1.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом прямоугольных координат

- •6.2. Вынос в натуру проектных точек способом полярных координат

- •6.2.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат

- •6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек

- •6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.4.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

- •6.5. Разбивка осей сооружений от существующих зданий

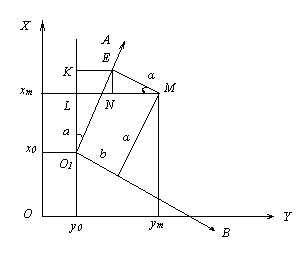

5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат

Поскольку пункты сетки имеют значение координат в своей системе координат (или в частной системе координат), иногда необходимо перейти к координатам в другой системе. Например, как определить координаты точки М в государственной системе координат, если известны ее координаты в системе координат строительной сетки а b. Для этого необходимо учесть величину смещения начала координат строительной сетки (х0, у0) и разворот осей координат сетки относительно осей координат государственной системы.

Дано: М (a, b); О1 (х0, у0); α

Опре-ть: координаты точки М (хм, ум)

Определение:

хм = х0 + О1К – КL = x0 + a · cos α – b · sin α

yм = y0 + КE + NM = y0 + a · sin α + b · cos α

5.3. Красные линии

В городской местности, чаще всего на частично или вновь застраиваемой территории, при застройке кварталов в качестве разбивочной геодезической основы используют красные линии.

Красная линия – граница застройки квартала, отделяющая жилую часть от проезжих частей улиц. За красную линию не должно выходить ни одно здание.

Основные или главные оси всех зданий, как правило, располагают параллельно красным линиям.

На генеральном плане застройки показывают красные линии и расположение всех проектируемых сооружений. Даются привязки основных осей зданий, осей подземных коммуникаций (канализаций, водопровода, газопровода, э/кабеля, кабеля связи и т.д.). На рисунке даны привязки здания «а» и «b», привязка канализации «b´», теплотрассы «а´» к красным линиям. Оси зданий, теплотрассы, канализации на рисунке параллельны красным линиям.

Для разбивки на местности красных линий необходимо иметь координаты углов поворота красных линий в общегосударственной системе координат. Разбивку на местности красных линий выполняют от пунктов государственных геодезических сетей, предварительно вычисляют разбивочные данные: например, горизонтальные углы β, горизонтальные проложения Д, если разбивку выполняют способом полярных координат. Затем, по разбивочным данным, находят углы поворота красных линий, закрепляют их на местности деревянными или железобетонными знаками. От створа красных линий способом перпендикуляров находят на местности положение осей сооружений.

Недостаток «красных линий» состоит в том, что точки поворота зачастую не сохраняются при строительстве зданий, расположенных по границе застройки квартала. При земляных работах они уничтожаются. Поэтому применяют параллельный снос красных линий на 5-10 м в сторону проезжих частей улиц. Тем не менее, и этот снос не всегда приемлем, так как одновременно со строительством зданий ведется и строительство подземных коммуникаций, тротуаров, проезжих частей улиц. Иногда некуда их параллельно переносить. В этих случаях в проектах все равно красные линии проектируют, дают привязки сооружений к ним, а на местности разбивку осей сооружений выполняют с теодолитных или полигонометрических ходов.

5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов

По участку местности, отведенному под застройку прокладывают теодолитные ходы, опирающиеся на пункты геодезических сетей. Точки поворота теодолитных ходов должны располагаться в местах, обеспечивающих их наибольшую сохранность в процессе строительства. С этой целью первоначально, на генеральном плане застройки, проектируют теодолитные ходы, а затем их строят на местности.

Точки теодолитных ходов закрепляют деревянными или железобетонными столбами, вычисляют координаты всех точек поворота хода. Проектом задают проектные координаты точек пересечения основных или главных осей сооружений. Решая задачи на координаты между точками пересечения осей и точками теодолитного хода вычисляют необходимые разбивочные данные, с помощью которых на местности и определяют положение проектных осей сооружений. При этом существует несколько способов разбивки осей сооружений.