Технические средства реализации информационных процессов.

Компьютер, или ЭВМ — комплекс взаимосвязанных программно-управляемых технических устройств, предназначенных для автоматизированной обработки данных с целью решения вычислительных и информационных задач.

В последние годы, благодаря развитию интегральной технологии, характеристики ЭВМ значительно возросли, но принципы функционирования ЭВМ, сформулированные в 1945 году Джоном фон Нейманом, остались прежними.

В основе работы ЭВМ лежит программный принцип, согласно которому все вычисления производятся путём последовательного выполнения команд компьютерной программы.

Принцип хранимой программы означает, что программы и данные во время выполнения программы хранятся в едином адресном пространстве в оперативной памяти и различаются не по способу кодирования, а по способу использования.

Использование двоичного кодирования при хранении и обработке данных в ЭВМ. Отдельные разряды двоичного числа объединяются в более крупные единицы, называемые словами.

Слова размещаются в ячейках памяти. Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, по которому происходят запись или считывание слов данных и программ.

Архитектура ЭВМ представляет собой совокупность конструктивных элементов, из которых состоит ЭВМ и связей между ними.

Перечисленные принципы функционирования ЭВМ предполагают обязательное наличие следующих устройств.

Арифметико-логическое устройство, выполняющее арифметические и логические операции.

Устройство управления, предназначенное для организации и синхронизации всех устройств ЭВМ.

Память для хранения данных.

Внешние устройства для обеспечения обмена информацией с человеком.

Центральный процессор — электронный блок либо микросхема, исполнитель машинных инструкций (кода программ).

Поколения микропроцессоров:

40-50-е создание процессоров с использованием электромеханических реле и вакуумных ламп. Они устанавливались в специальные разъёмы модулей, объединенных в стойки. Большинство таких стоек, соединённых проводниками, представляли собой процессор. Основные характеристики: низкая скорость, ненадёжность, большое тепловыделение.

середина 50-х - середина 60-х, стало внедрение транзисторов. Транзисторы монтировались уже на близкие к современным по виду платам, устанавливаемым в стойки. Как и ранее, в среднем процессор состоял из нескольких таких стоек. Возросло быстродействие, повысилась надёжность, уменьшилось энергопотребление.

Середина 60-х годов. Использование микросхем. Первоначально использовались микросхемы низкой степени интеграции, содержащие простые транзисторные и резисторные сборки, затем по мере развития технологии стали использоваться микросхемы, реализующие отдельные элементы цифровой схемотехники (сначала элементарные ключи и логические элементы, затем более сложные элементы — элементарные регистры, счётчики, сумматоры), позднее появились микросхемы, содержащие функциональные блоки процессора — микропрограммное устройство, арифметико-логическое устройство, регистры, устройства работы с шинами данных и команд.

Начало 70-х годов — создание, благодаря прорыву в технологии создания больших и сверхбольших интегральных схем, микропроцессора — микросхемы, на кристалле которой физически были расположены все основные элементы и блоки процессора. Фирма Intel в 1971 году создала первый в мире 4-х разрядный микропроцессор 4004, предназначенный для использования в микрокалькуляторах.

Закон Мура — число транзисторов на кристалле удваивается каждые 24 месяца, что есть мощность вычислительных систем за относительно короткий промежуток времени может возрасти экспоненциально.

Пример: если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же стремительно, как компьютерные технологии, то сейчас самолёт Боинг 747 стоил бы 500 долл, совершал бы облёт земного шара за 20 минут и тратил бы при этом 18,5 л. топлива.

В 2007 году Мур заявил, что закон, скорее всего скоро перестанет действовать, в силу атомарной природы вещества и ограничений по скорости света.

Арифметико-логическое устройство – выполняет все арифметические и логические операции.

Блок управления – формирует и подает во все блоки ЭВМ управляющие импульсы, обусловленные выполняемые командой.

Регистры – используются для кратковременного хранения данных, непосредственно используемых в вычислениях.

Кэш-память – промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше идёт намного быстрее, чем к оперативной памяти, или к жёсткому диску. Прямой доступ к данным, хранящимся в кэше программным путём не возможен.

Центральный процессор выполняет каждую команду за несколько шагов:

1. Вызывает следующую команду из памяти и переносит ее в регистр команд.

2. Меняет положение счетчика команд, который после этого указывает на следующую команду.

3. Определяет тип вызванной команды.

4. Если команда использует слово из памяти, определяет, где находится это слово.

5. Переносит слово, если это необходимо, в регистр центрального процессора.

6. Выполняет команду.

7. Переходит к шагу 1, чтобы начать выполнение следующей команды.

Оперативная память — энергозависимая часть компьютерной памяти, в которой хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции. Содержащиеся в оперативной памяти данные доступны только тогда, когда компьютер включён. Так же от объёма оперативной памяти зависит число задач, которые может одновременно решать компьютер.

Типы оперативной памяти:

Динамическая память (DRAM – dynamic random access memory) — представляет собой набор запоминающих ячеек, которые состоят из транзистора и конденсатора. Транзисторы служат для зарядки/разрядки конденсатора. Используется для оперативной памяти.

Преимущества:

Низкая стоимость, большой объём.

Недостатки:

Необходимость считывания и перезаписи каждой ячейки, так называемая регенерация. Что ведёт к снижению быстродействия и повышению энергопотребления.

Статическая память (SRAM – static random access memory) — полупроводниковая память, в которой двоичный или троичный разряд хранится в схеме с положительной обратной связью, позволяющей поддерживать состояние сигнала без постоянной перезаписи.

Преимущества: быстрый доступ, простая схемотехника.

Недостатки: невысокая плотность записи, вследствие чего, дороговизна килобайта памяти.

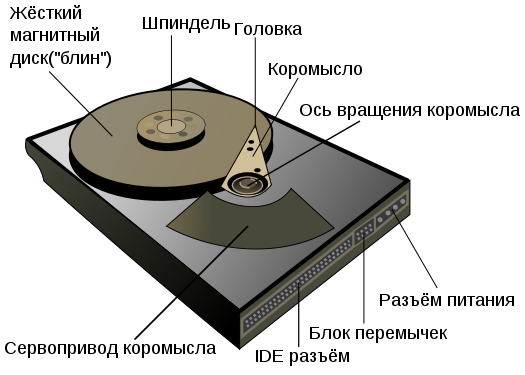

Жёсткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи.

Информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала. В жёстком диске используется одна или несколько пластин на одной оси. Для чтения/записи информации используются считывающие головки, расстояние между такой головкой и пластиной составляет лишь несколько нанометров.

С целью адресации пространства поверхности пластин диска делятся на дорожки — концентрические кольцевые области. Каждая дорожка делится на равные отрезки — секторы. Адресация CHS предполагает, что все дорожки в заданной зоне диска имеют одинаковое число секторов.

Цилиндр — совокупность дорожек, равноотстоящих от центра, на всех рабочих поверхностях пластин жёсткого диска. Номер головки задает используемую рабочую поверхность (то есть конкретную дорожку из цилиндра), а номер сектора — конкретный сектор на дорожке.

Системная плата (материнская плата) — сложная многослойная печатная плата. На которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера.

Основные компоненты, подключаемые к системной плате:

Процессор.

Набор системной логики (chipset) — набор микросхем, обеспечивающих подключение ЦПУ к ОЗУ и контроллерам периферийных устройств. Как правило, современные наборы системной логики строятся на базе «северного» и «южного мостов».

Северный мост, системный контроллер — обеспечивает подключение ЦПУ к узлам, использующим высокопроизводительные шины: ОЗУ, графический контроллер.

Южный мост, ICH (I/O controller hub), периферийный контроллер — содержит контроллеры периферийных устройств (жёсткого диска, Ethernet, аудио), контроллеры шин для подключения периферийных устройств (шины PCI, PCI-Express и USB).

ОЗУ.