- •Этиология

- •Факторы риска

- •Экг пробы с физической нагрузкой

- •Основные показания к проведению нагрузочных проб:

- •Причины прекращения пробы с нагрузкой:

- •Профилактика

- •Лечение

- •Основные направления профилактики острого коронарного синдрома

- •Клиническая картина

- •Инструментальные исследования

- •Вероятность острого коронарного синдрома без подъёма сегмента st

- •Без подъёма сегмента st

- •Догоспитальный этап

- •Лечение бригадой скорой медицинской помощи

- •Лечение в стационаре

- •Антиангинальная терапия

- •Инвазивные методы лечения

- •Прогноз

Клиническая картина

Ведущей жалобой являются боли в области сердца, за грудиной давящего, сжимающего, пекущего, жгучего характера, продолжительностью до 20 минут, иррадиирующие под левую лопатку, в левое плечо, руку, проходяшие после приёма нитратов, анальгетиков.

При интенсивном болевом синдроме могут наблюдаться вегетативные реакции: бледность, холодный пот, тахикардия, слабость; также нередки ощущения страха, тревоги.

Симптомы сердечной недостаточности: одышка, цианоз, набухание вен шеи, III и IV тоны сердца, ритм «галопа», отёки, патологическая пульсация в области сердца (аневризма).

Следует исключить внесердечные факторы, способные спровоцировать или усугубить ишемию миокарда: лихорадку, тахиаритмии, гипертиреоз (тиреотоксикоз), тяжёлую анемию, стрессовую ситуацию или тревожное расстройство, тяжёлую АГ, тяжёлый аортальный стеноз, тяжёлые сопутствующие заболевания (инфекции, травмы), низкую приверженность предписанному ранее лечению.

Физикальное исследование

позволяет провести первичную стратификацию риска. Больного относят к группе высокого риска при следующих симптомах:

•признаки сердечной недостаточности;

•артериальная гипотензия (САД < 100 мм рт.ст.);

•тахикардия (ЧСС > 100 в мин);

•брадикардия (ЧСС < 60 в мин);

•появление новых шумов в сердце.

Диагностика

Лабораторные исследования

Маркёры повреждения миокарда выполняются всем пациентам с подозрением на наличие острого коронарного синдрома необходимо определить биохимические маркёры некроза миокарда (сердечные тропонины I или T, КФК и MB-КФК) исходно и через 6–12 ч. Если результат при первом исследовании отрицательный или от момента начала болевого приступа до взятия крови прошло менее 6 ч, следует повторить анализ через 6–12 ч. Другие маркёры повреждения (миоглобин, ЛДГ) редко используют в клинической практике. Повышенный уровень тропонинов T или I свидетельствует о некрозе клеток миокарда и по современной классификации при наличии ангинозного приступа считается достаточным основанием для постановки диагноза ИМ без подъёма сегмента ST.

Сердечные тропонины — не только маркёры повреждения миокарда, они служат важным показателем для стратификации риска и определения тактики лечения. У больных с повышенным уровнем сердечных тропонинов резко увеличивается риск коронарных осложнений.

Всем пациентам с подозрением на острый коронарный синдром следует провести: стандартный общий и биохимический анализы крови для исключения альтернативных диагнозов, факторов, усугубляющих течение стенокардии; скрининг на сахарный диабет, гиперлипидемию; оценки состояния функции печени и почек и т.д.

Инструментальные исследования

ЭКГ. Всем больным с подозрением на острый коронарный синдром обязательна регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях.

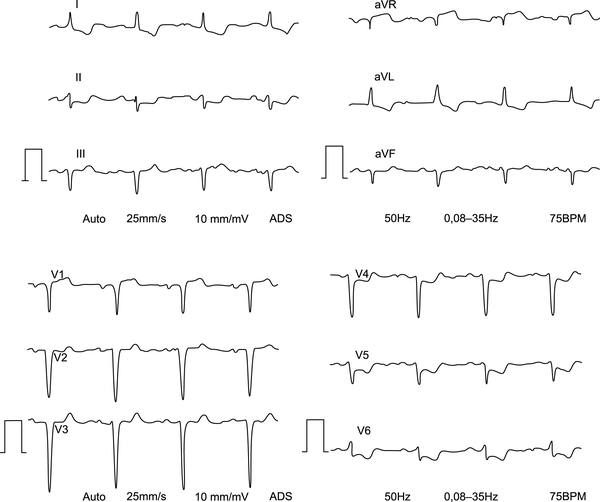

ЭКГ больного с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST.

•динамические изменения зубца Т в виде инверсии, увеличения амплитуды — острого положительного зубца Т;

•предположительно новые блокады ножек пучка Гиса.

Каждый из перечисленных ЭКГ-признаков ишемии миокарда имеет самостоятельное значение для стратификации риска:

- у половины больных, госпитализированных с ангинозным приступом, сопровождающимся депрессией сегмента ST более 1 мм, в ближайшие часы развивается ИМ;

- при изолированной инверсии зубцов Т риск ИМ составляет 5% в течение месяца;

- при развитии блокады левой ножки пучка Гиса на фоне ангинозного приступа можно предполагать окклюзию крупной коронарной артерии, и ведение такого больного соответствует острому коронарному синдрому с подъёмом сегмента ST;

- нормальная исходная ЭКГ не исключает острый коронарный синдром, но позволяет отнести пациента к группе низкого риска.

ЭхоКГ. Это исследование входит в обязательную программу обследования больных острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST. Желательно выполнить ЭхоКГ в первые часы с момента госпитализации. Обнаружение во время ангинозного приступа транзиторного нарушения локальной сократимости ЛЖ — доказательство ишемической природы болей. Сниженная систолическая функция ЛЖ — неблагоприятный прогностический признак. ЭхоКГ может выявить сопутствующую кардиальную патологию и по необходимости провести дифференциальную диагностику с расслаивающей аневризмой аорты, ГКМП, аортальным стенозом и т.д.

Рентгенография органов грудной клетки позволяет выявить признаки сердечной недостаточности, а также исключить другие возможные причины болей в грудной клетке (аневризма грудного отдела аорты, заболевания лёгких).

Сцинтиграфия миокарда. Пациентам с малоинформативными результатами ЭКГ и ЭхоКГ возможно проведение сцинтиграфии миокарда с 99mTc-пирофосфатом. У больных с острым повреждением миокарда наблюдают накопление радиофармпрепарата в зоне повреждения.

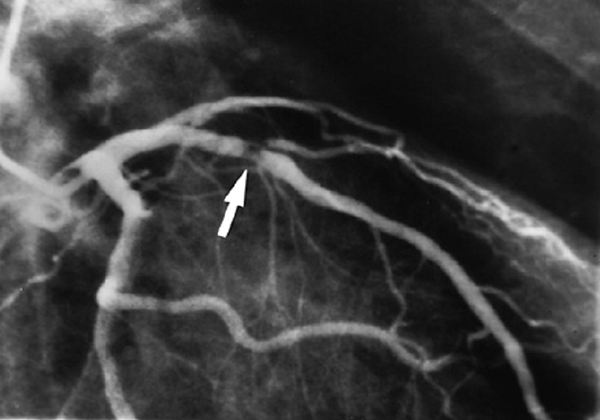

Коронароангиография — «золотой» стандарт в диагностике всех форм ИБС, у больных острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST позволяет как подтвердить диагноз, так и определить тактику лечения больного. У большинства больных с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST выявляют гемодинамически значимый стеноз/стенозы с признаками пристеночного тромбоза — «осложнённые» стенозы. На основании результатов планируют инвазивные вмешательства — ТБКА или коронарное шунтирование.

Таблица 3