- •Этиология

- •Факторы риска

- •Экг пробы с физической нагрузкой

- •Основные показания к проведению нагрузочных проб:

- •Причины прекращения пробы с нагрузкой:

- •Профилактика

- •Лечение

- •Основные направления профилактики острого коронарного синдрома

- •Клиническая картина

- •Инструментальные исследования

- •Вероятность острого коронарного синдрома без подъёма сегмента st

- •Без подъёма сегмента st

- •Догоспитальный этап

- •Лечение бригадой скорой медицинской помощи

- •Лечение в стационаре

- •Антиангинальная терапия

- •Инвазивные методы лечения

- •Прогноз

Профилактика

Оределяется предупреждением развития прогрессирования коронарного атеросклероза. Мероприятия по профилактике включают в себя первичную профилактику — это выявление и предупреждение ишемической болезни сердца у лиц без клинических признаков заболевания, но имеющих те или иные факторы риска, и вторичная профилактика включает комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования осложнений ишемической болезни сердца на фоне имеющейся клинической картины заболевания.

Основой профилактики является соблюдение правильного режима жизни, достаточная физическая активность. При таком режиме идет нормализация обменных процессов, повышение выносливости сердечно-сосудистой системы.

Диета заключается в понижении каллоража, в соответствии диеты массе тела и энергетическим потребностям организма, в ограничении продуктов питания, содержащих легкоусвояемые углеводы и холестерин. Важны правильный режим жизни, пребывание на воздухе, сохранение хорошего психологического климата. Лицам с повышенным артериальным давлением необходимо постоянное медикаментозное лечение, больным сахарным диабетом — адекватная коррекция углеводного обмена.

Лечение

Из лекарственных средств наиболее часто применяют бета-адреноблокаторы, нитраты и антагонисты кальция. Бета-адреноблокаторы уменьшают симпатическую активность, приводят к снижению потребности миокарда в кислороде. Пропраналол (анаприлин) назначают с малых доз, обычно по 10–20 мг 3– 4 раза в день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 40 мг на прием, в некоторых случаях до 80 мг.

Неселективные адреноблокаторы нельзя применять у больных бронхиальной астмой. К селективным адреноблокаторам относится препарат карданум. Как селективные, так и неселективные бета-адреноблокаторы не следует назначать при выраженной брадикардии, при синдроме слабости синусового узла, предсердно-желудочковой блокаде II–III степени, выраженной застойной сердечной недостаточности.

Из нитратов самым распространенным препаратом для купирования приступов стенокардии является нитроглицерин. Он выпускается в виде таблеток, содержащих 0,5 мг 1%-ного спиртового раствора. При сублингвальном применении препарат растворяется через 40–60 с и оказывает почти моментальное действие в течение 5–10 мин.

Широко используют препараты пролонгированного действия. Это препарат эринит. При приеме внутрь эффект наступает через 30–40 мин и продолжается 4–5 ч. Эринит выпускается в таблетках по 0,01–0,02 г. Курс лечения — 3–4 недели. Препарат нитросорбит сходен по механизму действия с эринитом, однако действует более продолжительно. Выпускается в таблетках по 5–10 мг. Курс лечения 2–3 недели.

Наиболее эффективны из группы препаратов пролонгированного действия: сустакмитэ — по 2,6 мг, сустак-фортэ — по 6,4 мг, которые применяются по 2–3 раза в день. Также помимо препаратов для приема внутрь (сустак, нитронг), препараты применяют в виде пленки, приклеиваемой на десну, или мазей, которые наклеиваются на кожу тела в виде пластыря или пленки.

Отечественный препарат тринитролонг содержит 1,2 или 4 мг нитроглицерина. При длительном применении нитратов иногда снижается чувствительность к ним. Необходим перерыв в 5– 7 дней. В этот период можно назначить препараты других групп.

Антагонисты кальция замедляют поступление кальция внутрь мышечных клеток, что приводит к снижению тонуса. Эти препараты показаны во всех вариантах стенокардии, особенно эффективны у больных ангиоспастического компонента и в вариантной стенокардии.

Самым популярным препаратом является нифедипин (коринфар, адалат, кордикет). Лечение начинают с доз по 10 мг 2–3 раза в день. При необходимости дозу увеличивают до 20 мг 3–4 раза в день. Побочные действия возникают редко. Так как коринфар оказывает гипотензивное действие, он показан при сочетании ишемической болезни сердца с гипертонической болезнью. Коринфар может рефлекторно учащать сердечные сокращения, антагонист кальция — веропамил (изоптин, финоптин) — снижает частоту сердечных сокращений, угнетает проводимость сердца, обладает отрицательным изотропным действием. Обычно назначают его в дозе 80–120 мг 3 раза в день при контроле артериального давления, при отсутствии нарушений проводимости и брадикардии.

У больных со стенокардией I функционального класса достаточной оказывается монотерапия бета-адреноблокаторами, нитратами или антагонистами кальция. При II функциональном классе сочетаются два препарата из разных групп, а у больных с III и IV функциональными классами — три препарата.

При наличии стенокардии III и IV функциональных классов, плохо поддающихся лечению, целесообразно проведение коронарографии для уточнения показаний к аорто-коронарному шунтированию. Аорто-коронарное шунтирование показано у больных, у которых при коронарографии выявлен стеноз основного ствола левой коронарной артерии или окклюзии проксимальных отделов 2 или 3 коронарных артерий.

У больных с выраженной сердечной недостаточностью операция представляет высокий риск. Также применяется баллонодилятация коронарных артерий, которую проводят с поражением одной или двух крупных коронарных артерий, если стеноз имеет небольшую протяженность.

Прогноз

Сабильной стенокардии напряжения при адекватной терапии и наблюдении за больными относительно благоприятный: смертность составляет 2–3% в год, фатальный ИМ развивается у 2–3% больных. Менее благоприятный прогноз имеют пациенты со снижением фракции выброса левого желудочка, высоким функциональным классом стабильной стенокардии напряжения, пожилые больные, пациенты с многососудистым поражением венечных артерий, стенозом основного ствола левой венечной артерии, проксимальным стенозом передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии.

Тема № Острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST

Занятие №

Место проведения занятия:

терапевтическое отделение 3й горбольницы

Вопросы для подготовки занятию:

Определение и патогенез ОКС, НС

Факторы риска, группы риска, классификация НС

Клиническая картина НС

Современные методы диагностики НС

Тактика ведения больных ОКС без подъёма ST

Тактика ведения больных НС

Литература основная:

1.Внутренние болезни. Учебник для студентов мед. вузов в 2-х томах. Под ред. А.И.Мартынова, Н.А Мухина, В.С. Моисеева. М,2001.

2.Внутренние болезни. Учебник для студентов мед. вузов. Под ред. С.И.Рябова, В.А.Алмазова, Е.В. Шляхто. М., 2001.

3 Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни. - М., 1999.

4.Методическая разработка кафедры по теме занятия.

Литература дополнительная:

1.Национальное руководство по кардиологии. 2-е переиздание. М., ВНОК, 2009.

2.Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. М, ГЭОТАР, 2007.

3.Руководство по первичной медико-санитарной помощи. М, ГЭОТАР, 2007

4.Федеральное руководство по использованию лекарственных препаратов.. Выпуск IХ. М., 2009.

5.Тюрин А.Н. Инфекционный эндокардит. М., 2007.

6.Интернет-ресурсы: Кардио-сайт

7.Методическая разработка кафедры по теме занятия.

Вопросы и задания для самоконтроля:

- определение НС и ОКС без подъема сегмента ST

– этиология

– патогенез

– классификация

– критерии диагностики

– клиника

– диагностика

– группы риска

– лечение

– показания к хирургическому лечению

– профилактика

– прогноз

В результате изучения учебных вопросов студент должен

Знать:

– определение НС и ОКС без подъема сегмента ST

– этиология

– патогенез

– классификация

– критерии диагностики

– клиника – Диагностика

– группы риска

– лечение

– показания к консультации специалистов

– показания к хирургическому лечению

– профилактика

– прогноз

Уметь:

- заподозрить наличие НС и ОКС без подъема сегмента ST у конкретного больного на основании проведённого опроса и осмотра;

- составить план обследования для подтверждения диагноза;

- дать клиническую интерпретацию полученным лабораторным и инструментальным данным;

- сформировать сводку патологических данных;

- сформулировать развёрнутый клинический диагноз;

- составить план лечения для конкретного больного;

- осуществлять клинико-лабораторный контроль эффективности лечения;

- провести грамотные профилактические мероприятия с учётом группы риска;

- составить схему амбулаторного наблюдения и реабилитации после выписки из стационара конкретному больному;

- составить перечень советов для больного по рациональному образу жизни и осуществлению профилактических мер.

Владеть:

- составлением плана обследования для подтверждения диагноза НС или ИМ

- формулировкой развёрнутого клинического диагноза НС

- составлением плана лечения НС

АННОТАЦИЯ

Острый коронарный синдром — острая фаза ИБС. Атеросклероз, лежащий в основе ИБС, не является линейно прогрессирующим, стабильным процессом. Для атеросклероза коронарных артерий характерна смена фаз стабильного течения и обострения болезни.

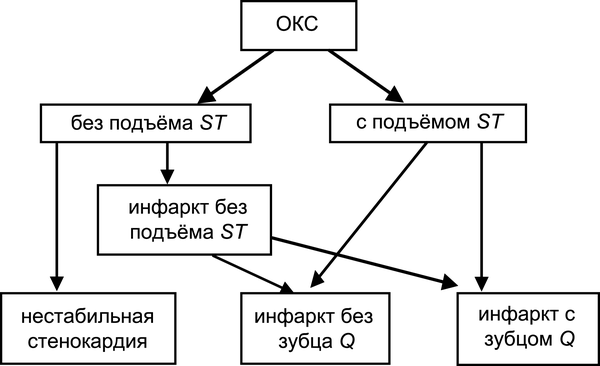

Острый коронарный синдром — временный «рабочий» диагноз, который необходим для первичной оценки, стратификации риска, выбора тактики лечения у больных с обострением ИБС. После непродолжительного периода наблюдения и диагностики, обычно не превышающего 24 ч, становится ясно, о каком именно варианте обострения ИБС идёт речь: нестабильной стенокардии, ИМ без подъёма сегмента ST, ИМ с подъёмом сегмента ST; либо коронарную природу болей исключают. Термин появился в связи с необходимостью оперативно выбирать лечебную тактику до установления окончательного диагноза. Кроме того, все состояния, относящиеся к острому коронарному синдрому, объединены общими патогенетическими механизмами (рис. 17-4).

Острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST характеризуется ангинозными приступами и отсутствием на ЭКГ подъёма сегмента ST. К острому коронарному синдрому без подъёма сегмента ST относят нестабильную стенокардию и ИМ без подъёма сегмента ST.

Нестабильная стенокардия — ухудшение течение стенокардии, выражающееся в увеличении частоты, продолжительности приступов, снижении толерантности к нагрузкам, уменьшении эффективности антиангинальной терапии.

К нестабильной стенокардии относят любые варианты впервые возникшей стенокардии (последние 2 мес), усугубление имевшейся стенокардии (переход из I–II в III или IV ФК), появление приступов стенокардии в ночное время. Тяжесть и продолжительность приступа при нестабильной стенокардии недостаточны для развития некроза миокарда. Обычно на ЭКГ нет подъёмов ST. Отсутствует выброс в кровоток биомаркёров некроза миокарда в количествах, достаточных для диагноза ИМ.

Эпидемиология

Ежегодно 2–2,5 млн человек во всём мире госпитализируют в отделения неотложной кардиологии с нестабильной стенокардией или ИМ без подъёма сегмента ST; приблизительно в половине случаев нестабильная стенокардия предшествует ИМ.

Ежегодная заболеваемость в индустриально развитых странах мира составляет 6 на 10 000 населения.

Пик заболеваемости приходится на седьмую декаду жизни, более 40% пациентов с острым коронарным синдромом относят к старшей возрастной группе (старше 65 лет); преобладают мужчины.

Этиология и патогенез

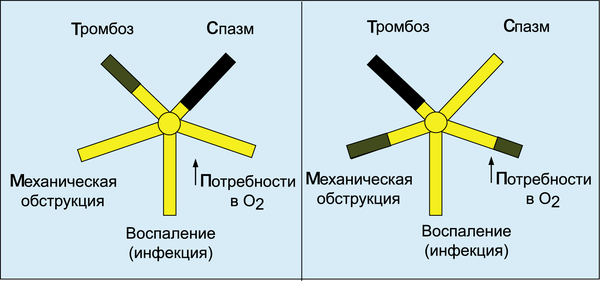

При остром коронарном синдроме происходит быстрое сужение просвета коронарной артерии (иногда нескольких артерий), вплоть до полной закупорки. Наиболее распространённая причина развития острого коронарного синдрома — неокклюзирующий внутрикоронарный тромбоз. Вместе с тем возможны другие патогенетические механизмы: спазм, механическая обструкция из-за кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку или быстрого её роста. При вторичных формах нестабильной стенокардии, по классификации E. Braunwald, обострение ИБС обусловлено факторами, напрямую не связанными с атеросклеротическими бляшками. Эти факторы можно разделить на две группы: уменьшение доставки кислорода и увеличение потребности сердца в кислороде.

Таблица 1

Причины вторичной нестабильной стенокардии

Уменьшение доставки кислорода

|

Увеличение потребности в кислороде

|

Сердечные

|

|

Коронарный атеросклероз Коронарный спазм Аортальный стеноз ГКМП

|

ГКМП Аортальный стеноз ДКМП Тахикардия

|

Несердечные

|

|

Интоксикации (кокаин) Повышенная вязкость крови Анемия Гипоксемия:

|

Гипертермия Гипертиреоз АГ Артериовенозная фистула

|

бронхиальная астма пневмония ХОБЛ лёгочная гипертензия интерстициальный лёгочный фиброз синдром ночного апноэ

|

|

Полицитемия:

|

|

лейкоз тромбоцитоз гипергаммаглобулинемия

|

|

Достижения диагностических способов визуализации и успех антитромботической терапии доказали ведущую роль тромбообразования в патофизилогии острого коронарного синдрома. Тромбоз провоцируют патологические процессы в атеросклеротических бляшках: разрыв фиброзной капсулы, эрозия бляшки, реже — протрузия кальцинированных участков в просвет артерии.

Самая частая причина тромбоза — разрыв атеросклеротической бляшки. Атеросклеротическую бляшку, склонную к разрыву, принято называть нестабильной. К настоящему времени сформировано чёткое представление о том, какую атеросклеротическую бляшку можно считать нестабильной. Такая бляшка состоит из крупного липидного ядра, включающего в большом количестве воспалительные клетки и относительно мало гладкомышечных клеток, покрыта истончённой фиброзной капсулой. Защитная капсула является динамичной структурой с активным метаболизмом. Прочность фиброзной капсулы обеспечивается нитями коллагена. Повреждённые бляшки имеют тонкую фиброзную капсулу, обеднённую коллагеном. Структура коллагена, а именно баланс между синтетическими и дегенеративными процессами, регулируется гладкомышечными и воспалительными клетками. Провоспалительные цитокины, выделяющиеся макрофагами и другими клетками, способствуют экспрессии ферментов (металлопротеиназ), приводящих к разрушению коллагенового матрикса. С другой стороны, интерферон-γ подавляет образование коллагена, а многие цитокины: интерлейкины, лиганд CD40 и другие вещества способствуют апоптозу (гибели) гладкомышечных клеток. Остаётся открытым вопрос, что запускает воспалительные процессы в атеросклеротической бляшке. В качестве причин выдвигают окисленные липопротеины, инфекцию, неспецифическое воспаление, метаболические нарушения (сахарный диабет, гиперурикемию), радиацию и т.д.

После разрыва атеросклеротической бляшки непосредственно к тромбозу приводит цепь последовательных реакций. Во-первых, взаимодействие тромбоцитов с коллагеном экстрацеллюлярного матрикса бляшки приводит к их активации. Под влиянием фактора Виллебранда, секретируемого активированными тромбоцитами, между ними образуются молекулярные мостики. На поверхности тромбоцитов в больших количествах экспрессируется рецептор GPIIb/IIIa, связывающий тромбоциты с фибриногеном. Макрофаги и гладкомышечные клетки атеросклеротической бляшки продуцируют тканевый фактор, запускающий каскад коагуляции. Таким образом, повреждённая бляшка служит очагом стимуляции тромбообразования и коагуляции, причём оба эти механизма оказывают взаимоиндуцирующее действие.