- •Глава 2. Свойства органических соединений. Качественные

- •Глава 3. Синтез органических веществ 85

- •Глава 4. Физико-химические методы исследования органических соединений 100

- •Введение

- •Требования к оформлению лабораторного журнала

- •Правила техники безопасности при работе в лаборатории и первая помощь при несчастных случаях

- •Первая помощь при несчастных случаях

- •1.2. Теоретическое введение

- •1.2.1. Методы очистки органических веществ

- •1.2.1.1. Фильтрование

- •1.2.1.2. Высушивание

- •1.2.1.3. Перекристаллизация

- •1.2.1.4. Возгонка

- •1.2.1.4. Перегонка

- •1.2.1.5. Экстракция

- •1.2.2. Методы идентификации органических соединений

- •1.2.2.1. Определение показателя преломления жидкости

- •1.2.2.2. Определение температуры плавления твердого вещества

- •1.2.2.3. Определение температуры кипения жидкого вещества

- •1.3. Приборы и реактивы

- •1.4. Порядок проведения работы Опыт 1. Очистка твердого вещества методом перекристаллизации.

- •Опыт 2. Очистка вещества методом возгонки.

- •1.5. Обработка результатов эксперимента

- •1.6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа 2 разделение жидких смесей органических веществ методом фракционной перегонки

- •Цель работы

- •Теоретическое введение

- •2.3. Приборы и реактивы

- •2.4. Порядок проведения работы

- •2.5. Обработка результатов эксперимента

- •7. Контрольные вопросы

- •3.3. Приборы и реактивы

- •3.4. Порядок проведения работы Опыт 1. Определение органических примесей в твердых отходах.

- •Опыт 2. Экстракция органических соединений из растительного сырья.

- •3.5. Обработка результатов эксперимента

- •3.6. Контрольные вопросы

7. Контрольные вопросы

На каком принципе основано разделение жидкостей методом перегонки?

С какой целью в разгоняемую смесь жидкостей помещают кипелки? Почему кипелки нельзя добавлять в уже разогретую жидкость?

Какие вещества с одинаковой молекулярной массой имеют более высокую температуру кипения: спирты, углеводороды, альдегиды, простые эфиры?

С какой точностью определяется показатель преломления жидкости и от чего он зависит?

Какие способы определения температур плавления и кипения веществ вы знаете?

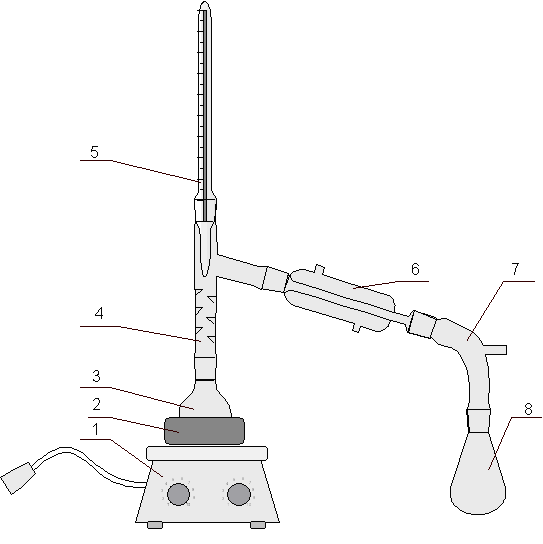

Рисунок 2.1 – Схема установки для перегонки жидкостей.

1, 2 – электроплитка или колбонагреватель, 3 – колба, 4 – дефлегматор, 5 – термометр, 6 – холодильник, 7 – аллонж, 8 – приемник.

Лабораторная работа 3

РАЗДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

3.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – приобретение навыков выделения органических веществ из твердых смесей, их очистки и идентификации.

3.2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Экстракция – это метод извлечения вещества или смеси веществ растворителями из одной фазы в другую. Экстракцию применяют для концентрирования, разделения или очистки компонентов смеси. В основе метода лежит закон распределения вещества в системе двух несмешивающихся жидкостей. Отношение концентраций экстрагируемого вещества в обоих растворителях называется коэффициентом распределения. В качестве экстрагентов могут использоваться как водные растворы, так и органические растворители.

В зависимости от агрегатного состояния экстрагируемого вещества экстракцию можно разделить на два вида:

экстрагирование твердых веществ (система твердое вещество – жидкость);

экстрагирование жидкостей (система жидкость – жидкость).

Конструкция аппаратов и приемы экстракции зависят от вида извлекаемого вещества. Так, в случае распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями, например водной и органической фазой, экстракцию удобно проводить в делительной воронке. Помещенную в делительную воронку смесь двух жидкостей несколько раз встряхивают и дают смеси расслоиться. Нижний слой сливают через кран делительной воронки в отдельную емкость, а затем сливают оставшийся в воронке верхний слой жидкости. Для полноты извлечения операцию повторяют несколько раз, добавляя небольшие порции свежего экстрагента.

Для экстрагирования твердых веществ весьма эффективно применение аппарата Сокслета. Он состоит из трех частей: колбы для испарения растворителя, экстрактора и обратного холодильника (рис. 3.1). Перед началом работы колбу закрепляют на штативе, затем к ней подсоединяют экстрактор. В экстрактор загружают экстрагируемое вещество, завернутое в фильтровальную бумагу, или помещенное в специальный патрон. Экстрактор соединяется с колбой через две трубки. Одна из них, более широкая, предназначена для подачи паров растворителя в экстрактор, вторая трубка, изогнутая в виде колена и работающая как сифон, предназначена для слива раствора из экстрактора в колбу. Пары растворителя, конденсируемые в холодильнике, поступают в экстрактор, постепенно заполняя его объем. Когда уровень жидкости достигает колена сливной трубки, экстракт сливается обратно в колбу. В процессе повторяющихся циклов слива, растворитель обогащается экстрагируемым веществом. Количество растворителя, необходимого для экстракции, практически не изменяется. Благодаря такому принципу экстракции можно обходиться минимальным количеством растворителя, достигать высокой степени извлечения вещества и получать концентрированные растворы.

Если экстрагируемое вещество окрашено, то конец экстракции определяется по исчезновению окраски растворителя на каком-либо цикле слива. В случае, когда экстрагируемое вещество бесцветно, применяют различные приемы определения окончания процесса экстракции – при помощи индикаторов, если раствор не является нейтральным, по исчезновению пятна на часовом стекле при выпаривании специально отобранной пробы или измерением показателя преломления. Если измеренный показатель преломления равен показателю преломления чистого растворителя – процесс экстракции закончен.

В настоящей работе рассматриваются примеры экстрагирования органических соединений из твердых материалов. Экстрагирование органических примесей из отходов производства является одним из этапов анализа при мониторинге загрязнения окружающей среды.

Экстрагирование органических веществ из лекарственного сырья является способом получения биологических материалов. Так, из цветков гибискуса в числе других веществ водой экстрагируются антоцианы – пигменты плодов и цветов. Все они являются гликозидами и при кипячении с кислотами распадаются на сахар (чаще всего глюкозу) и антоцианидины. Формулы двух из них – цианидинхлорида и мальвидинхлорида приведены ниже: