НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕАВИЗ»

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Физические основы фоторецепции глаза»

Выполнила: студентка 133 группы

Машкова Наталья

Проверила: доцент Астапов В.Н.

Самара, 2013

Содержание.

Введение……………………………………………………………. 3

Фоторецепция и её механизмы……………………………………. 4

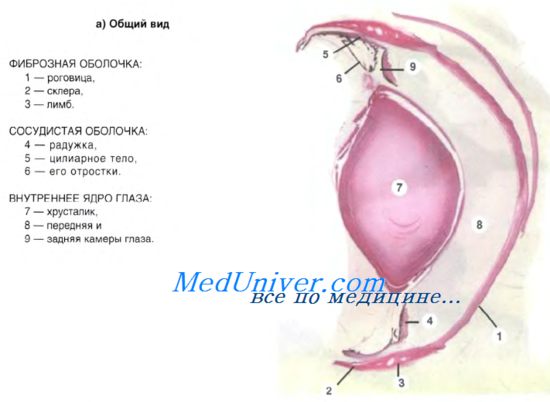

Диоптрический аппарат глаза. Роговица…………………………. 6

Цветное зрение……………………………………………………… 9

Цветокоординатная система………………………………………. 12

Заключение…………………………………………………………. 15

Список литературы

Введение.

Нервная система получает, сравнивает преобразованные цветовые сигналы — ответы, которые формируются в фоторецепорах — колбочках и палочках в глазу и передаёт егосигналы в мозг. Фоторецепторы чувствительны к различным участкам видимого спектра. Для людей видимый диапазон спектра света приблизительно лежит в диапазоне длин волн от 380 до 740 нм. Восприятие цвета фоторецепторами глаза разделяется на:

Восприятие цвета в условиях дневного (нормального) освещения;[1]

Восприятие цвета в условиях вечернего-ночного (слабого) освещения (сумеречное зрение);

В трёхкомпонентной теории цветное зрение принято связывать с работой фоторецепторов колбочек при этом она постулирует (предполагает без доказательства) необходимость наличия трёх типов колбочек. Нелинейная двухкомпонентная теория цветового зрения основана на наличии в сетчатке всего одного типа колбочек и объясняет цветовосприятие совместной работой пары рецепторов: колбочка — палочка. Однако она пока не получила широкого распространения.

Биологически идеальным отражением мира цветов может служить зрительная система, которая способна воспринять всю палитру цветов во всех её проявлениях (сочетаниях) и отразить это нашем сознании. В результате адаптации мира животных и человека к окружающей среде эволюция развития зрительной системы у разных видов живых существ своя. Наиболее универсальной можно принять зрительную систему человека.

Так, красное яблоко не испускает красный цвет] в действительности оно просто поглощает часть частот видимого света, которым освещается, за исключением группы частот, которые отражаясь от объекта воспринимаются нашим зрением как красные. Человеческий глаз может различать различные длины волны света. Ощущение цвета является следствием психологической обработки визуальных стимулов, а не «особенностью» объектов. В некоторых веществах цветовой оттенок зависит не только от спектральных свойств самого вещества, но также и от его концентрации, и от того, с какой глубины или толщины он отражает свет.

Фоторецепция и её механизмы.

Фоторецепция - восприятия света - является основой зрения. За фоторецепцию отвечают специальные фоторецепторные клетки. Они называются палочками и колбочками. В зрительном анализаторе человека 6-7 млн колбочек и 110-125 млн палочек. Палочки - рецепторы, обеспечивающие черно-белое зрение в условиях слабой освещенности. Колбочки обеспечивают цветное зрение

Механизм фоторецепции связан с распадом молекул родопсина и йодопсина при действии световой энергии. Это запускает цепь биохимических реакций, которые сопровождаются изменением проницаемости мембран в палочках и колбочках и возникновением потенциала действия. После распада зрительного пигмента следует его ресинтез, что происходит в темноте и при наличии витамина А. Недостаток в пище витамина А может приводить к нарушению сумеречного зрения (куриная слепота). Цветовая слепота (дальтонизм) объясняется генетически обусловленным отсутствием в сетчатке одного или нескольких типов колбочек.

Возбуждение нейросенсорной клетки передается посредством центрального отростка на 2-й биполярный нейрон. Тела биполярных нейронов лежат во внутреннем ядерном слое сетчатки. В этом слое, кроме биполярных нейронов, находятся ассоциативные нейроны еще двух типов: горизонтальные и амакринные. Биполярные нейроны соединяют палочковидные и колбочковидные зрительные клетки с нейронами ганглионарного слоя. При этом колбочковидные клетки контактируют с биполярными нейронами в соотношении 1:1, тогда как с одной биполярной клеткой образуют соединения несколько палочковидных клеток.

Горизонтальные нервные клетки имеют много дендритов, с помощью которых контактируют с центральными отростками фоторецепторных клеток. Аксон горизонтальных клеток также вступает в контакт с синаптическими структурами между рецепторной и биполярной клетками. Здесь возникают множественные синапсы своеобразного типа. Передача импульсов через такой синапс и далее с помощью горизонтальных клеток может вызывать эффект латерального торможения, что увеличивает контрастность изображения объекта. Сходную роль выполняют амакринные нейроны, расположенные на уровне внутреннего сетчатого слоя. У амакринных нейронов нет аксона, но есть разветвленные дендриты. Тело нейрона играет роль синаптической поверхности.

Ганглионарные клетки образуют слой такого же названия. Это наиболее крупные нервные клетки сетчатки. Они составляют 3-й компонент нейронной цепи. Аксоны этих клеток дают слой нервных волокон, формирующих зрительный нерв.

Поддерживающие элементы в сетчатке представлены глиальными клетками (мюллеровыми волокнами) и астроцитами. Мюллеровы волокна — это крупные нейроглиальные клетки с отростками, которые располагаются вертикально по всей толщине сетчатки, оплетают нейроны сетчатки, выполняя поддерживающую и трофическую функции. Ядра клеток располагаются на уровне внутреннего ядерного слоя. Наружные отростки клеток заканчиваются многочисленными цитоплазматически-ми выростами (микроворсинками), которые формируют наружную пограничную мембрану, а внутренние — завершаются на границе со стекловидным телом (формируя внутренюю пограничную мембрану).

В сетчатке есть желтое пятно с центральной ямкой. Это — место наилучшего видения. Здесь много колбочковых нейронов. Имеется также слепое пятно, которое соответствует месту выхода зрительного нерва.