- •Решение № 14/18.2-742 от 21.04.2003 г.

- •Содержание

- •Раздел 10. Розничная торговля 239

- •Раздел 10. Розничная торговля 239

- •Раздел 10. Розничная торговля 239

- •Раздел 10. Розничная торговля 239

- •Раздел 1. Сущность и характеристика товарного рынка

- •Понятие, экономическое содержание и классификация рынков

- •Организационные рынки или рынки организаций, которые в свою очередь подразделяются на следующие виды рынков:

- •Особенности товарного рынка.

- •Продавцы (производители, торговые посредники, государственные учреждения, социально-бытовые учреждения, общественные учреждения и ассоциации, население).

- •Новых, ранее не продаваемых. Отсюда, степень обновления ассортимента составляет 0,28.

- •Формы и методы регулирования товарного рынка

- •Раздел 2. Сущность и содержание инфраструктуры товарного рынка

- •2.2 Характеристика основных элементов инфраструктуры товарного рынка

- •Проблемы развития инфраструктуры товарного рынка

- •Раздел 3. Принципы и особенности деятельности маркетинговых посредников на товарном рынке

- •Обладая товарной формой, она является объектом купли-продажи и, в этом смысле, не отличается от товарно-материальных ценностей как объектов торговли;

- •Являясь продуктом коммерции, услуга способствует более полному удовлетворению потребностей клиентов.

- •Особенности маркетинговой деятельности торговых посредников на товарном рынке

- •Макроэкономическая и межотраслевая структура региона Объем и структура производства

- •Расселенческие и градостроительные

- •Раздел 4. Макроорганизация оптовой торговли

- •Основные виды оптовых посредников

- •Зарубежный опыт организации оптово-посреднической деятельности на товарном рынке

- •1. Возрастание количества видов посреднических организаций, сочетание ими различных функций, универсализация и специализация.

- •Раздел 5. Предприятия оптовой торговли

- •Дислокация оптового предприятия относительно изготовителей и покупателей продукции.

- •Состав выполняемых услуг.

- •Организационные структуры предприятий оптовой торговли, их задачи, функции и направления деятельности

- •Организационные функции:

- •Реализационные функции:

- •Торгово-посреднические функции:

- •Раздел 6. Организация посреднической деятельности на

- •Раздел 7. Производственная и транспортноэкспедиционная деятельность

- •Расчет рациональных маршрутов доставки продукции потребителям. При перевозке продукции автомобильным транспортом, как правило, возможны 2 варианта организации движения подвижного состава:

- •Раздел 8. Торгово-посредническая деятельность

- •Стремление к максимальному расширению (или сохранению) своего сегмента на рынке в конкурентной среде.

- •8.3 Ценообразование в торгово-посреднической деятельности

- •1,2 Долл.

- •Продажная цена для посредника 1,32 долл.

- •Продажная цена для потребителя 1,76 долл.

- •Установление окончательной цены. На этом этапе необходимо также учитывать ряд дополнительных факторов, связанных с психологией восприятия покупателями цен на товары.

- •Суммы издержек обращения, связанных с реализацией товара;

- •Суммы налоговых платежей, входящих в цену товара (к ним относятся ндс, акцизный сбор, таможенный сбор и пошлины);

- •Суммы прибыли от реализации товара.

- •Контрольные вопросы

- •Раздел 9. Информационная и организационнокоммерческая деятельность

- •Условия предоставления информационных и организационнокоммерческих услуг

- •Раздел 10. Розничная торговля

- •Торговые конгломераты. Они представляют собой корпорацию произвольной формы, которая объединяет несколько различных форм и направлений розничной торговли.

- •Маркетинговые решения в розничной торговле

- •Раздел 11. Организаторы оптового оборота товаров и услуг

- •Эволюция биржевой торговли

- •Номенклатура товаров, являющихся объектом биржевого торга. По этому признаку биржи подразделяются на:

- •Место и роль бирж в международной торговле - принято делить биржи на национальные и международные.

- •Характер заключения сделок. По этому признаку выделяют биржи:

- •Регулирование биржевой деятельности

- •Характеристика биржевого товара

- •Сельскохозяйственные и лесные товары и продукты их переработки (около 50 видов) и, в частности:

- •Минеральное сырье и полуфабрикаты (около 20 видов):

- •Механизм ведения биржевого торга

- •Цели осуществления биржевых операций

- •Хеджирование продажей (короткий хедж).

- •Хеджирование покупкой (длинный хедж).

- •Покупка (продажа) реального товара с поставкой в будущем (форвардная сделка);

- •Продажа (покупка) фьючерсных контрактов на аналогичное количество товара;

- •Ликвидация позиции по фьючерсным контрактам путем заключения офсетной сделки.

- •Этап - на основе изучения соотношения цен между ними за длительный период на данной и на других биржах региона устанавливается

- •Этап - на основе изучения биржевой конъюнктуры выделяются ситуации резкого нарушения обычного устойчивого соотношения цен (оусц) на сопряженные товары:

- •4 Этап - выбираются товары с наибольшей степенью нарушения оусц и принимается решение о закупке одного из сопряженных товаров.

- •Аукционы: сущность, виды, порядок проведения.

- •Осмотр товаров. Обязательным условием организации аукциона является заблаговременное предоставление потенциальным покупателям возможности ознакомиться с товаром.

- •. Оформление аукционной сделки и передача товара покупателю. После окончания торгов покупатель оформляет аукционную сделку.

- •Выставки и ярмарки - сущность, цели, виды, порядок проведения

- •Обязанности ярмарочного комитета. В их число входят:

- •Порядок оплаты деятельности ярмаркома. Предоставление права участвовать в ярмарке, а также выделение помещений и каждая дополнительная услуга оплачиваются участником по одному из вариантов:

- •Место проведения:

- •Финансово-экономические;

- •Организационные;

- •Сервисно-бытовые.

- •Оптовые продовольственные рынки в комплексе инфраструктуры товарного рынка

- •Раздел 12. Лизинг

- •Ценовые факторы, включающие такие показатели, как:

- •Прочие факторы. Среди них можно выделить:

- •Покупка - за счет собственных средств (при наличии необходимой ликвидности) или за счет заемных средств (кредитное финансирование).

- •Лизингополучатель самостоятельно выбирает продавца и предмет лизинга, а лизингодатель только оплачивает сделку купли-продажи и передает право пользования лизингополучателю;

- •Продавца выбирает лизингодатель, тогда он несет ответственность перед лизингополучателем за выполнение обязательств по договору купли- продажи объекта лизинга;

- •Лизингодатель назначает лизингополучателя своим агентом по заказу товара у поставщика.

- •Среднесрочный (срок от 1 до 5 лет), именуемый «хайрингом».

- •Деятельности

- •Оценку клиента: его способность выплачивать лизинговые платежи.

- •Оценку имущества и степени его действительной заменяемости (если степень заменяемости высокая, то риск невелик и наоборот).

- •Механизм расчета лизинговых платежей

- •Опыт организации лизинговых операций в Украине

- •Раздел 13. Персональная продажа.

- •Характером сделок. Они носят, как правило, широкомасштабный и долгосрочный характер, что требует тщательности при подготовке и согласовании разнообразных коммерческих сделок.

- •Особым характером процесса покупки. Он происходит при участии множества лиц и вызывает необходимость установления личных контактов с каждым из них.

- •Содержание

- •Этап. Выявление проблем клиента и выдвижение торговых предложений. Цель этого этапа - установление действительных мотивов покупки и предстоящее выдвижение преимуществ, значимых для клиента.

- •Клиентом выступает предприятие, учреждение (юридическое лицо), что означает не всегда ясно выраженную, а часто и не четко осознанную самим покупателем потребность.

- •Коллективный характер процесса покупки.

- •Чувством эмпатии, т.Е. Способностью проникнуться чувствами клиента.

- •Самолюбивой целеустремленностью, мощной личной потребностью в совершении запродажи.

- •Литература

- •Учебное пособие Белявцев Михаил Иванович Шестопалова Людмила Владимировна Инфраструктура товарного рынка

Раздел 2. Сущность и содержание инфраструктуры товарного рынка

Сущность инфраструктуры рынка

Одним из условий функционирования рынка является существование взаимосвязанной системы организаций, которые обслуживают потоки товаров, услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы, перемещающиеся в пределах рыночной системы под воздействием рыночных стимулов. И чем обширнее рынок, тем больше в нем занято специализированных, обслуживающих его организаций. В экономической литературе совокупность таких организаций (институтов) обозначается понятием «рыночная инфраструктура».

Термин «инфраструктура» (от латин. infra - основание, фундамент и structura - строение, взаиморасположение) впервые нашел применение в исследованиях западных экономистов. Имеется несколько вариантов объяснения происхождения данного термина. Согласно одного из них, возникновение инфраструктуры связано со строительным производством, то есть она отождествлялась с фундаментом какого-либо строения. Другой - связывает происхождение термина с военным профилем действий, как комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающий успешные военные операции. В 40-е годы прошлого столетия под инфраструктурой стали понимать совокупность отраслей, способствующих нормальному функционированию материального производства.

Сущность инфраструктуры следует рассматривать с учетом таких подходов, как хронологический, генеалогический, структурно-логический и функциональный.

Хронология появления первых попыток использования термина «инфраструктура» в экономической литературе (исходя из анализа опубликованных в разных странах работах), в значительной степени весьма неопределенна. В одних работах указывается послевоенный период - конец 40-х годов ХХ века, в других утверждается, что термин «инфрастуктура» был введен в экономическую науку в 1955 году американским экономистом П.Розенштейном-Роданом. Понятие «инфраструктура» он применил ко «всем условиям окружающей общественной среды, необходимым для того, чтобы частная промышленность была в состоянии сделать первый рывок». Английский экономист А.Янгсон, называет первооткрывателем данного термина Х.Зингера, который в своих работах в начале 40-х годов употребил термин «overhead capital»- «инфраструктура».

Генеалогия термина «инфраструктура» в экономической литературе прослеживается в двух направлениях: понятие инфраструктуры существует как в военном деле, так и в строительстве. Дискуссиям подвергается и семантическое соответствие слова «инфраструктура» подразумеваемому экономическому содержанию. В частности, И.М. Маергойз считал соответствующим по сущности и выполняемым функциям термин «общефондовая база (территория)», а такой исследователь инфраструктуры, как доктор К. Мюллер-Бюлов, полагал, что термин «инфрасистема» лучше характеризует сущностное содержание данной категории[1].

При рассмотрении сущности инфраструктуры одним из важных моментов является определение места и установление функций инфрастуктуры в рыночной системе страны. Так, по мнению российских экономистов В.П. Федько и Н.С. Федько «при определении границ инфраструктуры и вычленения ее из системы общественного производства, недопустимо рассматривать инфраструктуру как арифметическую сумму отраслей, обслуживающих экономику. Только комплекс отраслей и видов деятельности, имеющих функциональное единое назначение и обладающих определенными признаками, может считаться инфраструктурой»[2].

Американский экономист П.Розенштейн-Родан включал в инфраструктуру «базовые отрасли экономики (энергетику, транспорт, связь), развитие которых предшествует более быстроокупаемым и прямопроизводительным инвестициям». Х.Зингер также выделял «прямопроизводительный капитал» и капитал «накладной» - «overhead capital». По его мнению, в странах, формирующих систему рыночных отношений, инвестиции в инфраструктуру должны способствовать росту национального дохода, который в последующем должен стимулировать рост инвестиций.

Похожей точки зрения придерживался и П. Самуэльсон, отмечая, что государство сознательно идет на инвестиции в инфраструктуру, так как «увеличение общественного вспомогательного капитала» - («social overhead capital») создает «неосязаемые выгоды, от которых нельзя ожидать денежных прибылей для частных инвесторов», так как «масштабы некоторых из них слишком велики для ограниченных рынков частного капитала, а другие будут окупаться в течение слишком длительного срока, чтобы частные инвесторы очень ими заинтересовались»[3].

Значительная часть зарубежных и отечественных исследователей, конкретизируя природу инфраструктуры, приходит к мнению о том, что наиболее существенным признаком указанной категории является ее роль в создании общих предпосылок воспроизводственного процесса, общих условий роста общественного производства и прогресса. Вместе с тем «общие условия» трактуются неоднозначно. Так, одни исследователи утверждают, что «общие условия создаются непосредственно самим развитием производительных сил и определяются состоянием входящей в них группы отраслей, в первую очередь, транспорта и связи». Другие относят к «общим условиям» природу, труд, ресурсы, техническую культуру и обосновывают это нелимитирующим характером данных факторов в развитии производства во времена мануфактуры и крупной машинной индустрии, когда «поддержание их воспроизводства на определенном уровне выделялось как «общее условие», которое требовалось социально организовать и развивать». Однако данные трактовки дополняют друг друга: «общие условия ... обладают важнейшей специфической особенностью - возможностью создания единой платформы (фундамента) для расширения социалистического воспроизводства интенсивного типа»[4].

Следует подчеркнуть, что экономическая категория «инфраструктура» трактуется в специальной литературе неоднозначно. Так, авторы научного издания «Инфраструктура товарного рынка» В.П. Федько и Н.С. Федько под инфраструктурой понимают «совокупность видов деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование объектов рыночной экономики и их единство в определенном реальном рыночном пространстве»[2].

Профессор Л.А. Ибрагимов считает, что «инфраструктура товарного рынка - комплекс видов деятельности в сфере обращения соответствующих групп предприятий, организаций, учреждений, задача которых сводится к рационализации товародвижения, рыночному регулированию товарноденежного оборота. Она создает предпосылки и условия для ускорения оборачиваемости средств в экономике, совершенствования рыночного процесса реализации вновь созданной стоимости, укрепления материальнотехнической базы сферы обращения, оптимизации деловых коммерческо- хозяйственных связей. Благодаря наличию инфраструктуры деловые взаимоотношения субъектов товарного рынка ведутся на стройной целенаправленной основе»[5].

Российский экономист В.Н. Стаханов определяет сущность инфраструктуры как «комплекс специфических трудовых процессов по производству услуг, обеспечивающих обмен деятельностью в общественном производстве и жизни человека»[6].

Профессор И.К. Беляевский трактует инфраструктуру рынка как «совокупность вспомогательных подотраслей и средств, организационно и материально обеспечивающих основные рыночные процессы - взаимный поиск друг друга продавцами и покупателями, товародвижение, обмен товаров на деньги, а также хозяйственно-экономическую и финансовую деятельность рыночных структур»[7].

По мнению И.Ф. Чернявского «инфраструктуру составляют совокупность специализированных производств и видов деятельности, функции которых заключаются в предоставлении основным отраслям услуг производственного и социального назначения с целью обеспечения эффективного функционирования общенародной кооперации труда и получения высоких конечных результатов»[8].

В своей научной работе «Теория инфраструктуры» профессор Кильского университета Р. Иохимсен обобщил основные воззрения представителей различных зарубежных экономических школ на природу и сущность инфраструктуры, ее функции и роль в современном капиталистическом производстве. Под инфраструктурой Р.Иохимсен понимает совокупность материальных, персональных и институциональных видов деятельности и их организаций, способствующих созданию хозяйственного единства на территории и выравниванию вознаграждения за одинаковые вложения целесообразно затраченных ресурсов, т.е. делающих возможными полную интеграцию и высокий уровень хозяйственной деятельности. В целом основная часть приведенного определения инфраструктуры отражает взгляды большинства исследователей на ее сущность в современных условиях рынка.

Многообразие мнений о сущности инфраструктуры позволяет сделать вывод о том, что, с одной точки зрения, инфраструктура - это совокупность отраслей и субъектов хозяйствования, а с другой - это совокупность организационных, производственных и социальных функций рынка.

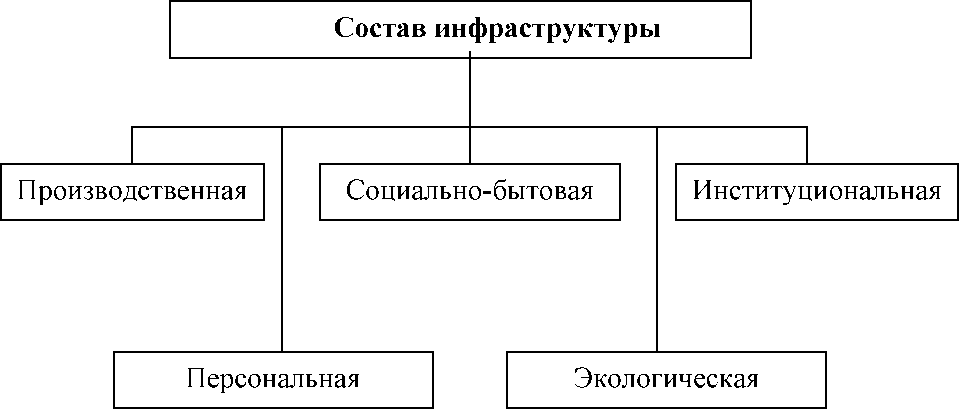

Современное понимание инфраструктуры включает в себя важнейшие блоки, определяющие эффективность функционирования экономики в целом (рис.2.1).

Производственная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и подотраслей, основными функциями которых являются производственные услуги и обеспечение экономического оборота в народном хозяйстве. Они создают общие условия для размещения и

успешного функционирования общественного производства.

Производственная инфраструктура включает:

а) транспорт всех видов, обслуживающий производство;

б) средства связи, обслуживающие производство;

в) материально-техническое снабжение и систему продвижения товаров;

г) заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции;

д) объекты электроэнергетики.

Рисунок 2.1 - Состав инфраструктуры комплекса экономики

Социально-бытовая инфраструктура - это совокупность отраслей и подотраслей, обеспечивающих материальные, культурные и бытовые условия для размещения и нормальной жизнедеятельности людей. Поскольку практическая реализация этих условий выражается в услугах и духовных благах, то социально-бытовую инфраструктуру можно назвать сферой производства услуг и духовных благ. В отраслевой классификации социально-бытовая инфраструктура представлена народным образованием, здравоохранением, физкультурой и спортом, культурой и искусством, розничной торговлей и общественным питанием, жилищно-коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием, пассажирским транспортом, связью по обслуживанию населения.

Институциональная инфраструктура выступает не как самостоятельная отрасль или подотрасль, а обслуживает их в роли управляющей подсистемы. Она формируется из организаций, которые непосредственно управляют воспроизводственным процессом, или обслуживают сферу обращения (например, учреждения финансовокредитной и банковской систем, вычислительные центры и др.). Институциональная инфраструктура действует на разных уровнях хозяйственной деятельности в границах хозяйствующего субъекта (региона, сектора, предприятия), где составляются и выполняются разнообразные хозяйственные планы. Функции институциональной инфраструктуры состоят в том, чтобы выработать такой внутренний правопорядок, действующий в рамках какого-либо хозяйственного организма, чтобы результаты хозяйственной деятельности давали возможность участвующим в ней субъектам развиваться и обеспечивали равенство эффекта для них.

Экологическая инфраструктура состоит из сооружений и объектов, предназначенных для охраны, воспроизводства и улучшения окружающей природной среды. Формирование экологической инфраструктуры стало настоятельной необходимостью современного этапа развития общества, что обусловлено возрастанием темпов добычи и использования разнообразных природных ресурсов, загрязнением внешней среды отходами производства и потребления.

Персональная инфраструктура охватывает количество и «качество» (уровень подготовки) людей, участвующих в трудоразделенном товарном хозяйстве, с учетом их работы, способствующей повышению степени интеграции общей хозяйственной деятельности.

Инфраструктура по своему содержанию имеет ряд объективно присущих ей признаков:

во-первых, она является продуктом развития производительных сил общества;

во-вторых, она выступает как результат процесса производства материальных благ;

в-третьих, ее содержание определяется внутренним экономическим единством формирующих ее отраслей и видов деятельности;

в-четвертых, она является отражением тех экономических отношений, какие сложились на данном этапе развития или присущи определенному обществу;

в-пятых, виды деятельности формирующих инфраструктуру отраслей обусловливаются теми функциональными назначениями или приоритетами, которые складываются в обществе.

Совершенствование инфраструктуры оказывает благотворное воздействие на экономику, в то время как ее отсутствие или недостаточное развитие может способствовать возобновлению инфляции.

По результатам становления и развития инфраструктуры (в сопоставлении с материальным производством) можно выделить три группы стран:

первую группу представляют США, где уровень развития инфраструктурных составляющих национальной экономики опережает уровень развития инфраструктуры;

вторую группу составляют страны Западной Европы, получившие в послевоенные годы мощные инвестиционные вливания США в свою экономику, которые позволили уровнять темпы развития инфраструктуры и материального производства;

третья группа представлена странами бывшего СССР и государствами бывшего соцлагеря, уровень развития инфраструктуры в которых значительно отставал от уровня развития материального производства. Проблема состояла не в том, что отсутствовала элементарная инфраструктура, а в том, что она предназначалась для централизованной плановой экономики. Анализ показывает, что издержки плохой инфраструктуры эквивалентны дополнительному 30%-ному налогу на все коммерческие предприятия [2].

Таким образом, рыночную инфраструктуру можно рассматривать как совокупность органов и институтов, организационно и материально обеспечивающих основные рыночные процессы: взаимный поиск друг друга продавцами и покупателями, товародвижение, обмен товаров на деньги, а также хозяйственно-экономическую и финансовую деятельность рыночных структур.