- •Основы проектрирования электронных атс типа атсэ 200

- •I. Назначение и основные технические характеристики атсэ 200

- •2. Структурная схема станции атсэ 200

- •2.1. Структурная схема станции атсэ 220

- •2.2. Структурная схема станции атсэ 210

- •2.3. Процесс установления соединения

- •3. Расчет интенсивности телефонной нагрузки

- •3.1. Расчет возникающей нагрузки

- •3.2. Распределение возникающей нагрузки на ступени ги

- •3.3. Определение входящих потоков нагрузки

- •3.4. Междугородная нагрузка

- •3.5. Распределение внутристанционной нагрузки

- •3.6. Расчет нагрузки на регистры, их вспомогательные устройства и блоки аон

- •А. Расчет нагрузки на регистры

- •Б. Расчет нагрузки на блоки многочастотных приемопередатчиков

- •В. Расчет нагрузки на блоки приемников тонального набора

- •Г. Расчет нагрузки на блоки аон

- •4. Пример расчета интенсивности нагрузки

- •5. Расчет объема оборудования

- •6. Комплектация и размещение оборудования

- •7. Электропитание

- •Список литературы

- •Оглавление

5. Расчет объема оборудования

Для расчета объема оборудования (коммутационного, линейного, приборов управления) проектируемой АТС необходимо знать величины потоков нагрузка, структуру пучков линии, качество обслуживания вызывов (потеря)во всех направлениях и группообразование блоков я ступеней искания станции.

Порядок и пример расчета нагрузки АТСЭ 220 с включенной в нее АТСЭ 210 рассмотрен в разд. 3 и 4. Результаты расчета сведены в матрицу нагрузок табл. 4.4 и схему распределения нагрузок рис. 4.2.

Общая норма потерь от абонента до абонента задается технологическими нормами [3] и для городских телефонных сетей не должна превышать 3%. Значения потерь на отдельных участках соединительного тракта для АТСЭ 200 указаны на схеме рис. 3.2.

Так как внутристанционные и исходящие пучки линий и пучки всех устройств управления АТСЭ 200 полнодоступны, то число линий или приборов в этих пучках определяется по таблицам первой формулы Эрланга, приведенных в приложении_1 или в [5] .

Следует иметь в виду, что в АТСЭ 200 число некоторых обслуживающих устройств определяется не расчетом, а задано конструкцией, т.е. при разработке системы и не может быть изменено в процессе проектирования или превзойти установленную величину. В этих случаях надо сделать проверочный расчет и, если замонтированных устройств окажется недостаточно, принять предусмотренные системой мера по уменьшению поступающей на них нагрузки до величины, не превышающей пропускную способность рассматриваемых соединительных устройств. К таким устройствам в системе АТСЭ 200 относятся ИКМ линии, соединяющие абонентские модули (AM) со ступенью абонентского искания (АИ).

Дело в том, что в АТСЭ 200 стандартный AM содержит 64 АЛ и обслуживается тридцатью каналами одной ИКМ линии. При этом потери из-за недостатка каналов должны быть практически равны нулю. Кроме того, нагрузка абонентской группы ограничивается числом ИКМ линий (каналов), предусмотренных для ее обслуживания. В АТСЭ 220 число ИКМ линий между каждой секцией ступени АИ и ступенью ГИ не может бытьбольше 21. Причем 16 каналов этих ИКМ линий используются для передачи тональных сигналов. Поэтому число каналов в рассматриваемых участках соединительного пути может быть максимум (21x32) - 16 = 656.

Для выполнения указанных условий необходимо, чтобы суммарная средняя удельная нагрузка одного абонента (исходящая и входящая местная и междугородная) не превышала 0,15 Эрл и равномерное распределение абонентских линий о большой удельной нагрузкой (линии народнохозяйственного сектора) по различным AM. Заметим, система АТСЭ 200 позволяет подключать абонентскую линию к любому AM без изменения ее абонентского номера.

Если окажется, что средняя удельная нагрузка больше 0,15 Эрл, то надо уменьшить число АЛ, включаемых в один AM, до 56, 48, 40 зли 32. Но так как максимальное число AM в секции равно 61, то при уменьшении числа линий, включаемых в AM, уменьшится как предельная емкость абонентской секции, так и ее нагрузка.

Найдем среднюю удельную нагрузку на одного абонента в нашем примере, разделив общую нагрузку (исходящую и входящую ступени АИ) проектируемой станции на ее емкость:

![]()

что значительно меньше допустимой величины, равной 0,15 Эрл. Значит, уменьшать емкости абонентских модулей не требуется.

АТСЭ 220 содержит одну основную однозвенную полнодоступную ступень ГИ, которая управляется одним маркером. Пропускная способность маркера 100000 вызовов в час. Имеющийся на станции второй комплект ступени ГИ является резервным и вводится в действие при выходе из строя основного, значительно повышая работоспособность станции.

Следовательно, прежде чем приступать к расчету объема оборудования, зависящего от величины нагрузки, необходимо подсчитать число вызовов, поступающих в ЧНН на ступень ГИ проектируемой станции, по формуле

![]() (5.1)

(5.1)

Численные значения нагрузок,

входящих в последнюю формулу, нанесены

на схему распределения нагрузок рис.

4.2. Это вое потоки сообщения, поступающие

на ступень ГИ проектируемой станции.

Так,

![]() - это сумма нагрузок

от всех координатных и электронных

станций (за исключением проектируемой)

на входе ступени ГИ АТСЭ 5. Остальные

величины в формуле (5.1) были определены

ранее.

- это сумма нагрузок

от всех координатных и электронных

станций (за исключением проектируемой)

на входе ступени ГИ АТСЭ 5. Остальные

величины в формуле (5.1) были определены

ранее.

Произведя подстановку и делая вычисления, получим

Полученное число вызовов меньше допустимой величины. Если бы найденное число вызовов было больше 100000 (это может быть в случае большой емкости станции, используемой в качестве опорно-транзитной), то следовало бы уменьшить емкость проектируемой АТС или число транзитных связей, переключив их на другие АТС.

Теперь сделаем расчет числа различных соединительных устройств АТСЭ 220, необходимых для реализации всей поступающей нагрузки с заданным качеством обслуживания.

Сведения о интенсивности нагрузок во всех направлениях приведены в виде схемы распределения нагрузок рис. 4.2, а значения потерь указаны на схеме рис. 3.2.

Сначала по таблицам приложения I найдем число каналов ИКМ линий, связывающих каждую секцию ступени со входом и выходом ступени ГИ.

Интенсивность нагрузок в обоих направлениях (в исходящем к ступени ГИ и входящем от ступени ГИ) будут одинаковы по величине и равны сумме исходящей и входящей нагрузок:

Усаиi,ги=Уги,саиi=131,52 + 113,75 = 245,27 Эрл.

Это объясняется тем, что при занятии тракта передачи (два провода в ИКМ линии) в исходящем пучке каналов одновременно занимается аналогичный тракт во входящем пучке каналов для передачи сообщения в обратном направлении и, наоборот, одновременно с занятием тракта передачи во входящем пучке занимается аналогичный тракт в исходящем пучке каналов.

Необходимое число трактов передачи найдем по первой формуле Эрланга для найденной нагрузки и заданных потерь Р = 0,0001:

Vсаиi,ги = Vги,саиi = Е(245,27;0,0001)= 298 трактов передачи или 298:2 = 149 каналов ИКМ,

а число линий ИКМ - как частное от деления полученного числа каналов на число каналов в одной линии ИКМ, используемых для передачи речи, т.е. на 30, с округлением до следующего целого числа:

Vикм,саи,ги = Vикм,ги,саи = 149/30 ≈ 5 ИКМ линий.

Аналогично определяется число ИКМ каналов и линий во всех направлениях с полнодоступными пучками. К таким направлениям относятся все связи, исходящие со ступени ГИ проектируемой станции, входящие на АТСЭ 5 пучки ИКМ линий от электронных АТС (от АТСЭ 4 и АТСЭ 210) и от АМТС.

Отличие заключается в том, что при межстанционных связях передача сообщений в прямом и обратном направлениях осуществляется по каналам одного пучка: при исходящей связи – в исходящем пучке, а при входящей связи - во входящим пучке линий ИКМ.

Так, число входящих каналов от АТСЭ 4

V4,5=Е(У,Р)4,5=Е(38,23;0,005)= 53 канала

или

Vикм,4,5=53/30 ≈ 2 ИКМ линий.

Еще два примера:

V210,5=Е(65,4;0,001)=89 каналов,

Vикм,4,5=89/30 ≈ 3 ИКМ линий,

V5,210=Е(65,01;0,008)=78 каналов,

Vикм,5,210=78/30 ≈ 3 ИКМ линий,

Результаты расчетов сведены в табл. 5.1, где над чертой указано число каналов в направлении, а под чертой - число ИКМ линий.

Таблица 5.1

Распределение каналов и ИКМ линий по направлениям

Куда Откуда |

АИ1 |

АИ2 |

АТСЭ4 |

АТСДШ3 |

АТСКУ2 |

АТСКУ1 |

АТСЭ210 |

АМТС |

УСС |

АТСЭ 5 |

149/5 |

149/5 |

50/2 |

79/3 |

64/3 |

55/2 |

78/3+ 15/1 |

44/2 |

20/1 |

|

|||||||||

Куда Откуда |

АИ1 |

АИ2 |

АТСЭ4 |

АТСДШЗ |

АТСКУ2 |

АТСКУТ |

АТСЭ210 |

АМТС |

|

АТСЭ 5 |

149/5 |

149/5 |

53/Z |

105/4 |

67/3 |

60/2 |

89/3 |

44/2 |

|

Число каналов (или физических СЛ; в нашем примере все межстанционные линии цифровые) от координатных АТС может быть рассчитано по методу эффективной доступности. Для расчета необходимо знать параметры блоков ступени ГИ, в поле которых включаются исходящие линии, и среднюю нагрузку на один вход.

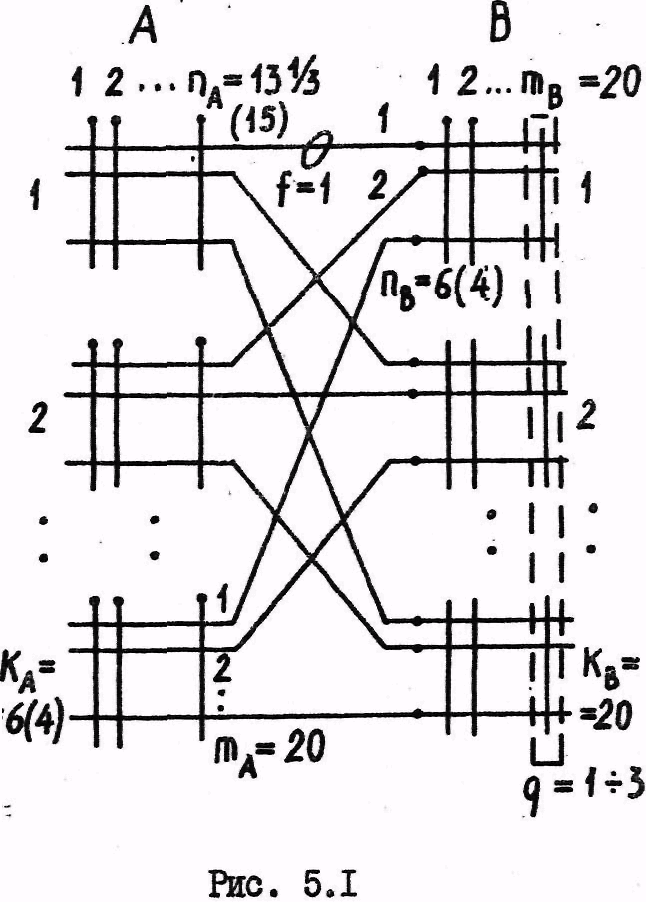

Если координатная АТС оконечная, то рассматриваемая ступень ГИ комплектуется трехпроводными блоками 80x120x400. На ступенях ГИ узловых станций при организации четырехпроводного транзита применяются шестипроводные блоки 60x80x400. Схема группообразования блоков обоих типов имеет вид рис. 5.1. На этом же рисунке указаны значения их основных параметров. Если одноименные параметры блоков различны по величине, то соответствующий параметр блока 60x80x400 заключен в скобки.

Величину параметра q, определяющего (при прочих равных условиях) доступность в направлении, следует выбирать исходя из конкретных условий: в зависимости от расстояния и интенсивности нагрузки между рассматриваемыми станциями и среднего значения нагрузки на вход ступени ГИ координатной станции.

Доступность в направлении увеличивается с увеличением q и уменьшается при увеличении нагрузки на вход блока. Поэтому если позволяет емкость коммутационного поля, то для межстанционных связей рекомендуется принимать q =2. Интенсивность нагрузки на вход блока можно принимать в пределах а = 0,540,7 Эрл.

Для получения различных вариантов при разработке задания по курсовому проектированию можно варьировать как двумя типами блоков ГИ и удельной интенсивностью нагрузки "а" на их входа, так и параметром q , который может принимать значения I, 2 и 3.

Теперь сделаем расчет необходимого числа каналов для обслуживания исходящей нагрузки от АТСКУ I к проектируемой АТСЭ 5 методом эффективной доступное [4] , решив следующую систему уравнений:

![]() (5.2)

(5.2)

АТСКУ I является оконечной станцией. Ее ступень ГИ укомплектована блоками 80x120x400. Принимая q = 2, найдем из второго равенства системы (5.2) минимальную доступность блока

Dmin = 2(20 - 13,33 + 1) = 15,34.

Далее допустим, что интенсивность нагрузки на вход блока равна Q = 0,65 Эрл. Тогда из третьего равенства системы (5.2) определим математическое ожидание доступности (среднюю доступность)

![]() = 2(20 - 0,65·13,33) = 22.67.

= 2(20 - 0,65·13,33) = 22.67.

Наконец, из первого равенства рассматриваемой системы уравнений находим эффективную доступность. Эмпирический коэффициент 9 принимается равным 0,75.

Dэ = 15,34 + 0,75(22,67 - 15,34) = 20,84.

Зная Dэ и норму потерь Р, число каналов в направлении определяется по 'формуле О'Делла:

V1,5 = α У1,5 + β . (5.3)

Величины α и β приведены "в приложении 2. Для Dэ = 20,84 и Р = 0,00.5 имеем α = 1,29; β = 5,7. Поэтому V1,5 = 1,29·42,26 + 5,7 ≈ 60 каналов

и VИКМ, 1,5 = 60/30=2ИКМ линии.

Расчет в направлении от АТСКУ 2 к АТСЭ 5 аналогичен. Для тех же значений Dэ, и Р получим

V2,5 = α У2,5 + β = 1,29·47,31 + 5,7 ≈ 67 каналов,

VИКМ, 2,5 = 67/30=3ИКМ линии.

Число каналов от АТСДШ 3 к проектируемой станции тоже определяется по формуле (5.3) при доступности D = 10 и Р = 0,005:

V3,5 = 1,7·59,32 + 3,3 ≈105 каналов,

VИКМ, 3,5 = 105/30=4ИКМ линии.

Результаты расчета помещены в табл. 5.1. Заметим, что данные табл. 5.1 можно нанести на схему распределения нагрузки рис. 4.2 или составить отдельную аналогичную схему.

Число регистров определяется первой формулой Эрланга (по приложению 1) для ранее рассчитанной поступающей на них нагрузки Ур =56,56 Эрл и принятой нормы потерь 0,1%.

Vp = Е(У; Р)р = Е(56,56; 0,0001) = 85 регистров,

а необходимое число блоков регистров gр с учетом резервирования будет

![]() ,

,

где 16 - число регистров в блоке. Частное от деления округляется до следующего целого числа и прибавляется еще один резервный блок.

Таким же способом определяется число блоков многочастотных приемопередатчиков, блоков АОН для каждой абонентской секции и блоков тонального набора (если в АТСЭ 220 включены тастатурные телефонные аппараты):

![]() ;

;

![]() ,

,

где 32 - число устройств АОН в блоке.

АТСЭ 5 содержит две абонентские секции по 3000 номеров. Значит, на станции надо установить шесть блоков АОН.