- •Основы проектрирования электронных атс типа атсэ 200

- •I. Назначение и основные технические характеристики атсэ 200

- •2. Структурная схема станции атсэ 200

- •2.1. Структурная схема станции атсэ 220

- •2.2. Структурная схема станции атсэ 210

- •2.3. Процесс установления соединения

- •3. Расчет интенсивности телефонной нагрузки

- •3.1. Расчет возникающей нагрузки

- •3.2. Распределение возникающей нагрузки на ступени ги

- •3.3. Определение входящих потоков нагрузки

- •3.4. Междугородная нагрузка

- •3.5. Распределение внутристанционной нагрузки

- •3.6. Расчет нагрузки на регистры, их вспомогательные устройства и блоки аон

- •А. Расчет нагрузки на регистры

- •Б. Расчет нагрузки на блоки многочастотных приемопередатчиков

- •В. Расчет нагрузки на блоки приемников тонального набора

- •Г. Расчет нагрузки на блоки аон

- •4. Пример расчета интенсивности нагрузки

- •5. Расчет объема оборудования

- •6. Комплектация и размещение оборудования

- •7. Электропитание

- •Список литературы

- •Оглавление

4. Пример расчета интенсивности нагрузки

Для определения величин нагрузок, поступающих на все соединительные пути и устройства проектируемой АТС, необходимо знать, как это было указано ранее, не только функциональную схему рассматриваемой станции, но и схему организации связи телефонной сети, на которой будет она установлена.

Чтобы построить структурную схему ГТС, надо иметь сведения о емкости и типе каждой действующей на сети станции. Эти сведения студент получит в задании на курсовое или дипломное проектирование. Мы же будем полагать, что существующая ГТС содержит четыре районных АТС:

две координатные станции типа АТСКУ 1 и АТСКУ 2 емкостью соответственно 7000 и 8000 номеров;

АТСДШ 3 емкостью 9000 номеров;

АТСЭ 4 типа АТСЭ 220 емкостью 6000 номеров.

В проектируемую электронную АТСЭ 5 типа АТСЭ 220 включены 6000 абонентов непосредственно, т.е. в ступень АИ этой станции, и 2000 абонентов АТСЭ 210, имеющие нумерацию АТСЭ 5.

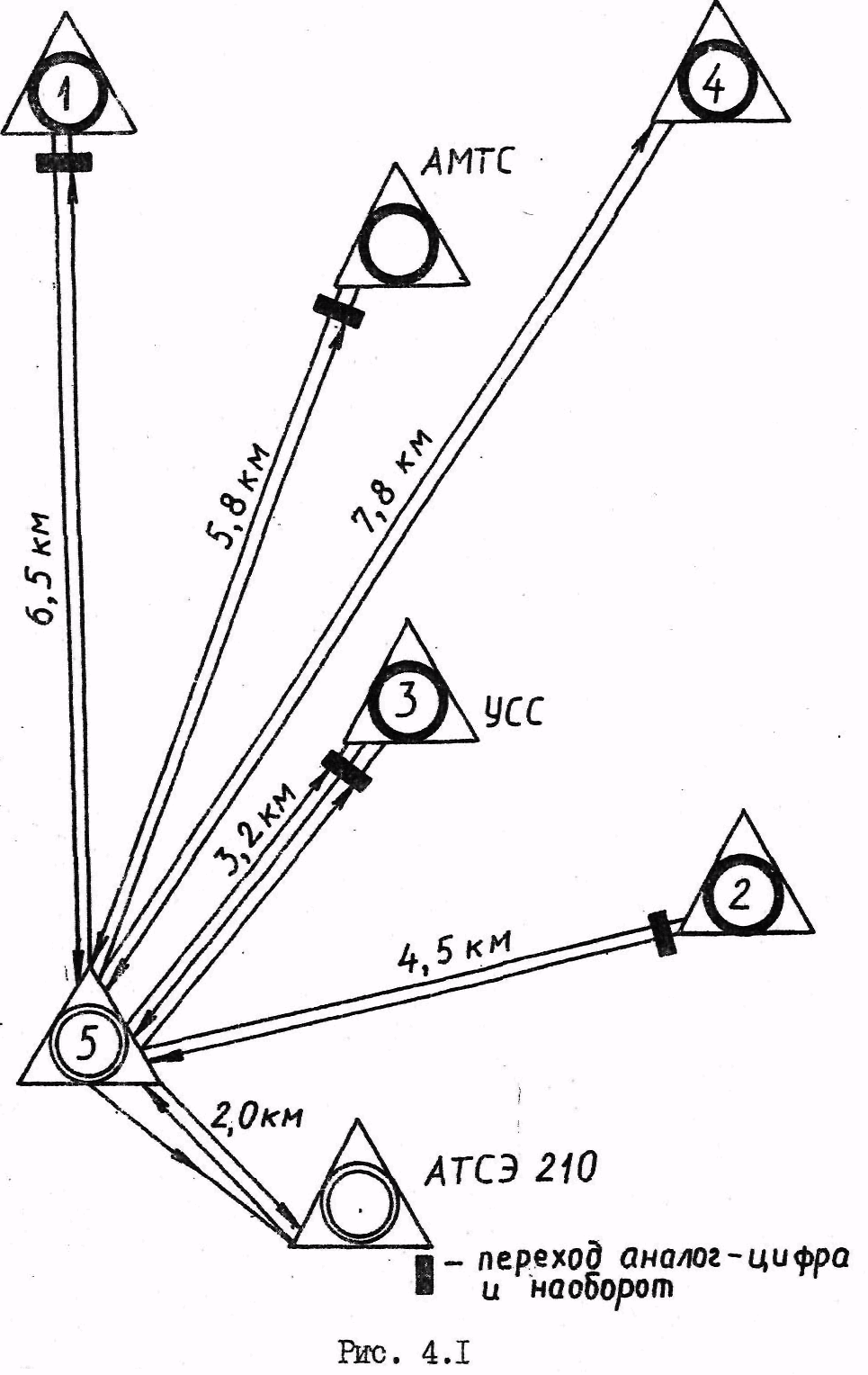

Структурная схема ГТС с учетом проектируемой станции приведена на рис. 4.1. Из этого рисунка видно, что каждая АТС связана с каждой другой АТС сети односторонним пучком соединительных линий (СЛ), т.е. связь между АТС осуществляется по принципу "каждая с каждой".

Допустим также, что нумерация сети - пятизначная. Численность населения города находится в пределах от 100 до 500 тысяч человек.

Зная численность населения города и структурный состав абонентов, который обычно определяют путем изыскания, находим по табл. 3.1 параметра нагрузки и сводим их в табл. 4.1.

Теперь по формуле (3.2) находим среднюю продолжительность одного занятия для каждой категории источников нагрузки.

Таблица 4.1

Параметры нагрузки

Категория аппаратов |

Число аппаратов Ni |

Ci |

Ti, c |

Pp |

Народнохозяйственный сектор Квартирный сектор Таксофоны |

1880 400 120 |

2,7 1,2 10 |

90 140 110 |

0,5 0,5 0,5 |

Для абонентов народнохозяйственного сектора

![]() ,

,

где коэффициент αHX =1,22 отыскивается по графику рис. 3.1, а значение средней длительности разговора ТHX = 90 с и доля вызовов, закончившихся разговором, Рр = 0,5 приведены в табл. 3.1; tHX = 1,22·0,5 (3 + 5·1,5 + 2 + 8 + 90) = 67,4 c.

Поступившая на входы ступени ГИ от всех абонентов народнохозяйственного сектора нагрузка, определяемая формулой (3.1), будет

![]() .

.

Аналогично получают ti и Уi для других категорий источников нагрузки. Результаты расчетов сведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Интенсивности нагрузок от различных категорий источников

Категория аппаратов |

αi |

ti, c |

Уi, |

Народнохозяйственный сектор Квартирный сектор Таксофоны |

1,22 1,16 1,19 |

67,4 93,09 77,65 |

95,04 124,12 25,88 |

Общая средняя нагрузка, поступающая от ступени АИ на входа ступени ГИ проектируемой станции, подсчитывается по формуле (3.3):

У''5 = Унх + Ук + Уi = 95,04 + 124,12 + 25,88 = 245,04 Эрл.

Следуя указанной в разд. 3 последовательности расчета, разделим нагрузку У''5 на три части: нагрузку к спецслужбам, внутристанционную нагрузку и суммарную нагрузку к другим АТС сети.

Итак, из формулы (3,5) следует, что 3% нагрузки У''5 направляемая к спецслужбам, а 97% этой нагрузив образуют потоки ко всем станциям сети (в том числе и к проектируемой):

У'5,СП = 0,03 У''5 = 0,03·245,04 = 7,35 Эрл,

У'5 = 245,04 - 7,35 = 237,69 Эрл.

Чтобы определить внутристанционную нагрузку, по формуле (3.10) вычисляем коэффициент веса

![]()

и с помощью табл. 3.2 находим коэффициент внутристанционного сообщения η = 33,3%.

Теперь по формуле (3.6) вычисляем нагрузку на входе ГИ, которая будет замыкаться внутри проектируемой станции,

![]() .

.

Остальная, исходящая от АТСЭ 5 нагрузка

У'исх.5 = У'5 - У'5,5 = 237,69 - 79,15 = 158,54 Эрл

должна быть распределена между другими станциями сети пропорционально доле исходящих потоков этих станций в их общем исходящем сообщении.

Значит, надо найти на всех действующих АТС нагрузки У'i, У'j,j и У'исх.j по формулам (3.9), (3.6) и (3.11) соответственно. Расчет указанных величин аналогичен проделанному для проектируемой станции. Напомним, что удельная нагрузка и структурный состав абонентов для всех АТС ГТС принимаются одинаковыми.

Результаты расчета сведены в табл. 4.3.

Таблиц 4.3

Внутристанционные и исходящие нагрузки на входах ступени ГИ

Обозначение АТС |

Емкость |

У'j, Эрл |

ηс, % |

η, % |

У'j,j |

У'исх.j |

АТСЭ 5 АТСЭ 210 АТСЭ 4 АТСДШ 3 АТСКУ 2 АТСКУ 1 |

6000 2000 6000 9000 8000 7000 |

237,69 79,23 237,69 356,54 316,92 277,30 |

15 5 15 22,5 20 17,5 |

33,3 20,4 33,3 40,5 38,5 35,9 |

79,15 16,16 79,15 144,40 122,01 99,55 |

158,54 63,07 158,54 212,14 194,91 177,75 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Так как момент занятия выходов АТСЭ 210 совпадает с моментом занятия выходов ступени ГИ АТСЭ 220, то указанные в данной таблице значении нагрузок АТСЭ 210 следует считать нагрузками на. входах ее ступени АИ.

Затем с учетом типа встречной станции можно найти значения потоков сообщения, поступающих на исходящие пучки линий от каждой АТС ко всем другим станциям сеял, и по полученным результатам составить полную матрицу межстанционных нагрузок. Здесь же, не умаляя решения данного вопроса, ограничимся расчетом матрица исходящих и входящих нагрузок для проектируемой АТСЭ 5 и АТСЭ 210. Расчет будем вести в зависимости от типа встречной станции по формулам (3.16) о учетом формулы (3.12).

Найдем величину нагрузки от проектируемой АТСЭ 5 к АТСДШ 3. Заменяя У'П,∂ (У'5,3) формуле (3.16) его значением из формулы (3.12) и полагая, что АТСДШ 3 обслуживает центральные учреждения города, получим

Поток нагрузки от АТСЭ 5 к АТСКУ 1 будет

![]() .

.

Аналогично находятся нагрузки от действующих станций к проектируемой, например

![]() .

.

Проходя со входов ступени ГИ АТСЭ 5 на ее выхода, т.е. к ступени АИ, указанные нагрузки уменьшаются на 6%, если встречная станция шаговая и на 2% в случае координатной или электронной АТС. Так, нагрузка У3,5, поступавшая на входа ГИ АТСЭ 5, на выходах этой ступени составит У3,5,5 =0,94·У3,5= 0,94·42,44 = 39,89 Эрл.

Потоки нагрузок, направляемые от АТСЭ 210 ко всем действующим станциям, транзитом проходят через ступень ГИ АТСЭ 5 (см. рис. 3.2). Вызовы, создающие эти нагрузки, обрабатываются приборами рассматриваемой ступени, а следовательно, задерживаются на время установления транзитного соединения, что соответствует уменьшению нагрузок на выходах ступени ГИ по сравнению с нагрузками на ее входах (как было указано ранее) примерно на 1%,

Обозначим нагрузки от АТСЭ 210 к действующим АТС на входе ступени ГИ АТСЭ 5 через У210,j,5, а на выходе ступени, т.е. на пучках СЛ к j -и АТС – У210,j.

Тогда поток нагрузки от АТСЭ 210, например, к АТСДШ 3 на входе ступени ГИ АТСЭ 5

![]() ,

,

а величина этого же потока нагрузки на выходе рассматриваемой ступени, т.е. на пучке СЛ от АТСЭ 5 к АТСДШ 3 составит

У210,3 =0,99·У210,3,5= 0,99·16,15 = 15,99 Эрл.

Потоки нагрузки от действующих АТС к АТСЭ 210, проходя через ступень ГИ АТСЭ 5, тоже уменьшаются по величине на 6 и 1% соответственно при входящей связи от ДШ АТС и от координатных или электронных АТС.

Так, величина нагрузки от АТСДШ 3 к АТСЭ 210 на входе ступени ГИ АТСЭ 5

![]() ,

,

а эта же нагрузка, пройдя со входов на выходы данной ступени, уменьшится до величины

У3,210 =0,94·У3,210,5= 0,94·16,88 = 15,87 Эрл.

При связи от АТСЭ 4 к АТСЭ 210 получил

![]()

нагрузки на входе ступени ГИ АТСЭ 5 и на выходе этой ступени в направлении АТСЭ 210 У4,210 = 0,99·10,49 = 10,38 Эрл.

Нагрузка на пучок линий к узлу спецслужб, создаваемая абонентами АТСЭ 5 и АТСЭ 210,

У5,СП =У'5,СП= 0,95·7,35 = 6,98 Эрл,

![]() ,

,

где коэффициент 0,99 учитывает уменьшение нагрузи при транзитной связи через ступень ГИ АТСЭ 5.

Все результаты расчета сведены в матрицу нагрузок табл. 4.4.

Таблица 4.4

Матрица нагрузок

Куда

Откуда |

АТСКУ1 |

АТСКУ2 |

АТСДШ3 |

АТСЭ4 |

Вход АТСЭ5 |

Выход АТСЭ5 |

АТСЭ 210 на вход АТСЭ5 |

АТСЭ 210 с выхода АТСЭ5 |

УСС |

АМТС |

АТСКУ 1 АТСКУ 2 АТСДШ 3 АТСЭ 4 |

|

|

|

|

30,23 33,84 42,44 27,74 |

29,60 33,16 39,89 27,18 |

12,03 13,47 16,88 10,49 |

11,91 13,36 15,8 10,38 |

|

|

Окончание табл.4.4

Куда

Откуда |

АТСКУ1 |

АТСКУ2 |

АТСДШ3 |

АТСЭ4 |

Вход АТСЭ5 |

Выход АТСЭ5 |

АТСЭ 210 на вход АТСЭ5 |

АТСЭ 210 с выхода АТСЭ5 |

УСС |

АМТС |

Со входа АТСЭ 5 С выхода АТСЭ 5 С выхода АТСЭ 210 АТСЭ 210 с выхода АТСЭ 5 АМТС |

33,20

29,55

10,57

10,46 |

36,40

32,40

11,54

11,42 |

47,54 45,17 16,15

15,99 |

29,61 26,35 9,42

9,33 |

79,15

9,42

18,0 |

70,44

9,23 18,0 |

11,79

6,0 |

10,49

6,0 |

7,35 6,98

2,33

2,30 |

18,0 18,0

6,0

6,0 |

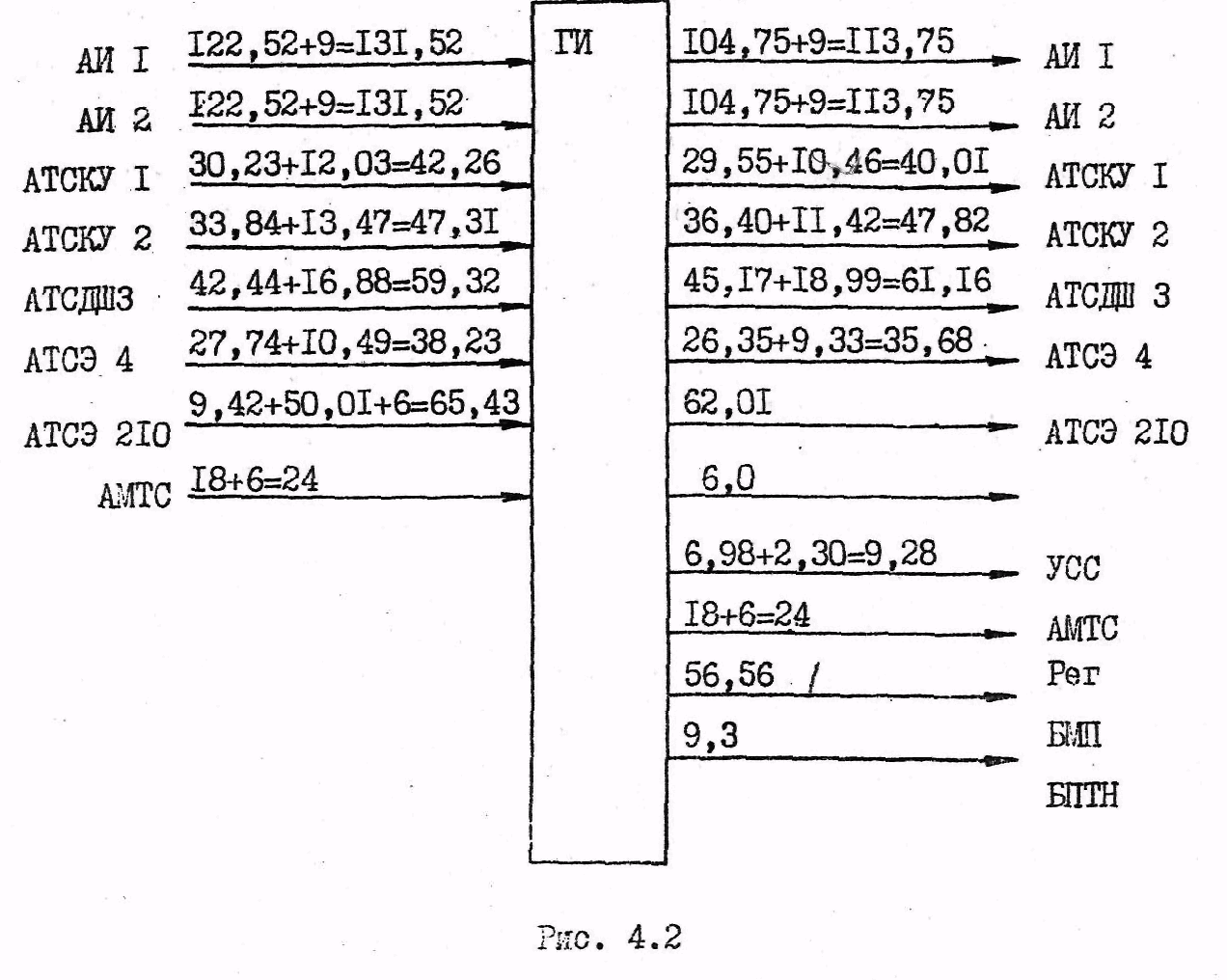

По данным матрицы нагрузок составляется схема распределения нагрузок рис. 4.2.

На этой схеме прямоугольником показаны ступень ГИ проектируемой АТС и величины входящих и исходящих потоков нагрузки, действующих в различных направлениях телефонной сети. Причем входящие на входа ступени ГИ и замыкающиеся внутри проектируемой станции нагрузки местной связи на схеме распределения нагрузок занимают место первого слагаемого, а транзитные нагрузки (если они имеются) - второго слагаемого. Междугородная нагрузка, проходящая по одним путям с местной нагрузкой, тоже указана отдельным слагаемым.

Интенсивность нагрузок в каждом направлении легко подсчитать, пользуясь матрицей нагрузок и упрощенной схемой проектируемой станции рис. 3.2.

Так, например, если на станции образованы две равновеликие абонентские секции (как это сделано в рассматриваемом примере), то интенсивность нагрузки, которая поступит на входы ступени ГИ от одной секции, будет равна половине суммы всех нагрузок пятой снизу строки матрицы. В случае, когда емкость секций различна, суммарная нагрузка ступени АИ должна быть разделена по абонентским секциям пропорционально их емкостям.

Интенсивность нагрузки на входа ГИ АТСЭ 5 от АТСЭ 210 складывается из нагрузок третьей снизу строки матрицы. Нагрузка, поступающая на АТСЭ 210, есть сумма всех нагрузок, помещенных в третий справа столбец матрицы за исключением междугородной нагрузки, которая поступает по отдельному пучку каналов.

Кроме потоков сообщения между станциями или секциями источников нагрузки, необходимо рассчитать величины нагрузок на приборы, которые обслуживают поступающие вызовы в процессе установления соединения.

Нагрузка, на регистры определяется по формуле (3.22). Предварительно вычислим среднее время занятия входа ступени ГИ по формуле (3.15):

![]() с.

с.

Значения нагрузок, входящих в формулу (3.22), можно подсчитать с помощью матрицы или схемы распределения нагрузок. Сделаем это.

Так как У"П + УЗСЛ есть нагрузка, поступающая со ступени АИ АТСЭ 5 на входа ступени ГИ этой же станции, то согласно схеме распределения нагрузки имеем

У"П + УЗСЛ=У''5+ УЗСЛ= УАИ1 + УАИ2=2·131,52=263,04 Эрл.

Входящая и транзитная нагрузка, определяемая вторым слагаемым рассматриваемого равенства, состоят из нагрузки, поступающей на входа ступени ГИ проектируемой станции от АТСДШ 3 и междугородной нагрузки, направляемой к абонентам АТСЭ 5 и АТСЭ 210 (считаем, что номерную информацию АМТС работает батарейным способом). Следовательно ,

![]() .

.

Входящая от электронных и координатных станций нагрузка к абонентам АТСЭ 5

![]() ,

,

а нагрузка от этих же станций, поступающая на входы ступени ГИ АТСЭ 5 и затем проходящая транзитом, составит

=12,03+13,47+10,49+10,57+11,54+16,15+9,42+2,33+6,0 = 92,0 Эрл.

Подставляя в формулу (3.22) значения входящих в нее только что подсчитанных нагрузок, значения продолжительности занятий регистров при различных видах связи, приведенных в табл. 3,3, а также значения коэффициентов φ∂= 0,95 и φк=0,89, получим

![]()

Нагрузка на блоки многочастотных приемопередатчиков .определяется по формуле (3.23). В этой формуле надо подсчитать лишь исходящую нагрузку от проектируемой АТС ко всем электронным и координатным станциям сети. Пользуясь матрицей нагрузок, найдем

![]() =

33,20+36,40+29,61+11,79 = 111 Эрл.

=

33,20+36,40+29,61+11,79 = 111 Эрл.

Значения остальных нагрузок и других параметров, входящих в рассматриваемую формулу, известны из предыдущих расчетов или находятся, как указано на с. 29 :

УБМП=![]() (2,5·111+2,5·101,23+1,4·92)=9,3

Эрл.

(2,5·111+2,5·101,23+1,4·92)=9,3

Эрл.

Если в проектируемую станцию включены телефонные аппараты с тональным набором номера, то в оборудовании АТСЭ должна быть предусмотрена установка блоков приемников тонального набора (БПТН) . Нагрузку на БПТН легко подсчитать по формуле (3.24). Расчет по указанной формуле прост и специального пояснения не требует.

Интенсивность нагрузки на блоки АОН, обслуживающих абонентскую секцию, определяется по формуле (3.25). Для нашего примера

УАОН=(0,25·237,69+0,47·18+0,34·7,35) ·3000/6000=35,19 Эрл.