- •8 Защита информации 39

- •9 Экономические аспекты повышения эффективности информационных технологий 48

- •1Введение.

- •2Информационные технологии

- •2.1Информационное общество

- •2.2Информация, информационные технологии и системы.

- •2.3Классификация ис

- •2.4Особенности информационных технологий в различных организациях

- •2.5Информационные технологии - инструмент формирования управленческих решений

- •3Информационное обеспечение ис

- •3.1Экономическая информация и ее структура

- •3.2Внешнее и внутреннее информационное обеспечение

- •3.2.1Системы классификации и кодирования

- •3.2.2Унифицированная система документации и организация документопотоков

- •3.3Информационное обеспечение арм менеджера

- •4Состав технического обеспечения ит и ис

- •5Программные средства ис

- •6Информационная модель предприятия

- •6.1Структура предприятия и информационные потоки

- •6.1.1Инфологическая модель предприятия

- •6.1.2Даталогическая модель предприятия

- •6.2Взаимодействие с базами данных.

- •6.3Особенности информационной модели предприятия в системе 1с.

- •7Информационные технологии управления персоналом

- •7.1Организационно-экономическая сущность задач управления персоналом

- •1) Формирование кадрового состава;

- •7.1.1Формирование кадрового состава

- •7.1.2Методы поддержания работоспособности персонала

- •7.1.3Задачи управления персоналом и их решение на базе ит

- •7.1.4 Планирование штатных расписаний

- •7.1.5 Накопление персональных данных о сотрудниках

- •7.1.6Набор и перемещение сотрудников. Профессиональный рост персонала

- •7.1.7Планирование использования трудовых ресурсов

- •7.1.8Учет использования рабочего времени

- •7.1.9Расчеты с персоналом, пенсионный и налоговый учет

- •7.1.10Ит решения задач управления персоналом в корпоративных организациях

- •7.1.11Интернет, трудовые ресурсы и работодатели

- •7.2Система босс-Кадровик

- •7.3Программа 1с: Управление персоналом и зарплата

- •Функциональные возможности программы "1с:Зарплата и Управление Персоналом 8.0"

- •8Защита информации

- •8.1Необходимость и потребность в защите информации

- •8.2Основные понятия защиты информации

- •8.3Угрозы безопасности

- •8.4Модель нарушителя

- •8.5Методы и средства защиты

- •8.6Пример защиты информации шифрованием

- •9Экономические аспекты повышения эффективности информационных технологий

- •9.1Современные подходы к определению эффективности информационных технологий

- •9.2Экономическая оценка совокупной стоимости владения информационными технологиями

- •9.2.1Совокупная стоимость владения

- •9.2.2Анализ расходов на информационные системы

- •9.2.3Расчет стоимости простоя сервера

- •9.2.4Снижение совокупной стоимости владения путем реформирования информационной системы

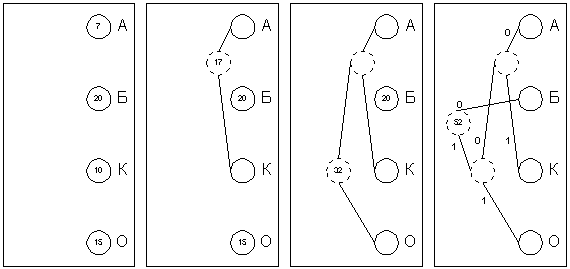

8.6Пример защиты информации шифрованием

Распространенным методом защиты информации является шифрование. Одним из простых способов шифрования является алгоритм Хаффмана. Алгоритм основан на том факте, что некоторые символы из стандартного 256-символьного набора в произвольном тексте могут встречаться чаще среднего периода повтора, а другие, соответственно, – реже. Следовательно, если для записи распространенных символов использовать короткие последовательности бит, длиной меньше 8, а для записи редких символов – длинные, то суммарный объем файла уменьшится. Хаффман предложил очень простой алгоритм определения того, какой символ необходимо кодировать каким кодом для получения файла с длиной, очень близкой к его энтропии (то есть информационной насыщенности). Пусть у нас имеется список всех символов, встречающихся в исходном тексте, причем известно количество появлений каждого символа в нем. Выпишем их вертикально в ряд в виде ячеек будущего графа по правому краю листа. Выберем два символа с наименьшим количеством повторений в тексте (если три или большее число символов имеют одинаковые значения, выбираем любые два из них). Проведем от них линии влево к новой вершине графа и запишем в нее значение, равное сумме частот повторения каждого из объединяемых символов. Отныне не будем принимать во внимание при поиске наименьших частот повторения два объединенных узла (для этого сотрем числа в этих двух вершинах), но будем рассматривать новую вершину как полноценную ячейку с частотой появления, равной сумме частот появления двух соединившихся вершин. Будем повторять операцию объединения вершин до тех пор, пока не придем к одной вершине с числом . Для проверки: очевидно, что в ней будет записана длина кодируемого файла. Теперь расставим на двух ребрах графа, исходящих из каждой вершины, биты 0 и 1 произвольно – например, на каждом верхнем ребре 0, а на каждом нижнем – 1. Теперь для определения кода каждой конкретной буквы необходимо просто пройти от вершины дерева до нее, выписывая нули и единицы по маршруту следования. Для рисунка 4.5 символ "А" получает код "100", символ "Б" – код "0", символ "К" – код "101", а символ "О" – код "11".

В теории кодирования информации показывается, что код Хаффмана является префиксным, то есть код никакого символа не является началом кода какого-либо другого символа. Проверьте это на нашем примере. А из этого следует, что код Хаффмана однозначно восстановим получателем, даже если не сообщается длина кода каждого переданного символа. Получателю пересылают только дерево Хаффмана в компактном виде, а затем входная последовательность кодов символов декодируется им самостоятельно без какой-либо дополнительной информации. Например, при приеме "01001101000" им сначала отделяется первый символ "Б" : "0-1001101000", затем снова начиная с вершины дерева – "А" "0-100-1101000", затем аналогично декодируется вся запись "0-100-11-0-100-0" , т.е. "БАОБАБ".

9Экономические аспекты повышения эффективности информационных технологий

9.1Современные подходы к определению эффективности информационных технологий

Эффективность экономических процессов характеризуется, как известно, системой показателей, отражающих соотношение их затрат и результатов. В самом общем виде, эффективность процесса тем выше, чем выше результаты и ниже приложенные усилия.

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. К таким показателям относятся: коммерческая, бюджетная и экономическая эффективность. Коммерческая эффективность - финансовые последствия реализации проекта для его участников. Бюджетная эффективность -финансовые последствия осуществления проекта для государственных бюджетов различных уровней.

Экономическая эффективность учитывает затраты и результаты реализации проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов его участников. Народнохозяйственная эффективность возникает, когда проект имеет значение для государства и общества. Лишь в таких случаях рассчитывается народнохозяйственный эффект. Главный критерий эффективности производства для предпринимателя - размер полученной прибыли или коммерческая эффективность. При этом повышение экономической эффективности затрагивает как производителя продукции, так и её потребителя.

Понятие эффективности в области информационных технологий уточняется под влиянием специфических отраслевых факторов. Существующие подходы можно классифицировать по трем направлениям:

• количественные;

• качественные;

• вероятностные.

Некоторые из рассматриваемых подходов находятся в стадии становления, ряд из них уже перерос в полноценные методики. Только немногие подходы стали развитыми системами управления эффективностью, которые бы охватывали весь круг вопросов от постановки задачи до создания системы оплаты труда сотрудникам за экономию материальных ресурсов.

К числу количественных подходов относятся: метод нормативного коэффициента, метод расчета экономической добавленной стоимости, методология совокупной стоимости владения, методология совокупного экономического эффекта, методология быстрого экономического обоснования.

Метод нормативного коэффициента (ЕН) можно считать одним из самых простых и, соответственно, менее точных. Согласно данному подходу, вывод об экономической эффективности компьютерных информационных систем может быть сделан на основании сопоставления годовой экономии (ЭГод ) с капитальными затратами на приобретение и установку программ (К) и текущими расходами на их эксплуатацию (С) с учётом коэффициента (ЕН = 0,13), то есть:

Э = ЭГОД / ( С + ЕН * К )

Значение, полученное в результате расчета, должно превышать норматив ЕН или быть равным ЕН (Э ≥ ЕН), что может говорить об экономической целесообразности совершенствования компьютерных информационных систем.

Сторонники данного подхода считают достоинством метода прямое положительное влияние снижения численности персонала бухгалтерии и финансового отдела за счет применения новых технологий на показатели деятельности предприятия. При этом годовой экономический эффект (ЭГОД) будет представлен величиной экономии фонда заработной платы. Положительным фактором здесь является возможность точно высчитать величину экономической эффективности.

Методология совокупной стоимости владения или ССВ (Total Cost of Ovnership, ТСО) представляет собой наиболее совершенный подход к оценке эффективности информационных технологий. Он предусматривает учет стоимости приобретения, администрирования, установки, перемещения, модернизации, технической поддержки, вынужденных простоев и других скрытых затрат. Поскольку методология является наиболее полной и адекватной современному развитию отрасли она будет рассмотрена более подробно в параграфе «Экономическая оценка совокупной стоимости владения информационными технологиями».

Методология совокупного экономического эффекта (Total Economic Impact, ТЕI ) служит инструментом поддержки принятия решений с целью снижения рисков, обеспечения гибкости и конкурентоспособности, а также других характеристик, которые не учитываются при анализе соотношения затрат и результатов. Сущность подхода состоит в сравнении нескольких вариантов и определении для каждого из них уровня риска показателей:

стоимости проекта (здесь используется методология ССВ),

приобретаемых предприятием стратегических преимуществ,

гибкости (при ее расчете применяется метод расчета фьючерсов и опционов или оценки справедливой цены опционов).

К числу качественных подходов относятся: методика сбалансированных показателей, методология информационной экономики, методы анализа показателей ИТ.

Методика сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) рассматривает с финансовых позиций, с точки зрения степени удовлетворенности потребностей клиентов, внутренних процессов предприятия и его роста такие нематериальные активы, как уровень инноваций, степень удовлетворенности сотрудников, эффективность работы.

Четыре базовых параметра соотносятся с намеченным стратегическим направлением развития предприятия и его миссией.

Методология информационной экономики (Information Economics) касается такой области, как анализ портфеля проектов в области информационных технологий. Результатом анализа становится решение о выборе сравнительно более эффективных направлений с помощью составления списка из десяти факторов, которые оказывают существенное влияние на работу предприятия и последующего их ранжирования. По сути дела, это разновидность экспертной оценки приоритетности ИТ-проектов, только в качестве экспертов привлекаются руководители отделов предприятия.

Методы анализа показателей ИТ (IT Scorecard) учитывают применение новых тенденций в области менеджмента (управление знаниями, управление ростом) а также стратегического менеджмента.

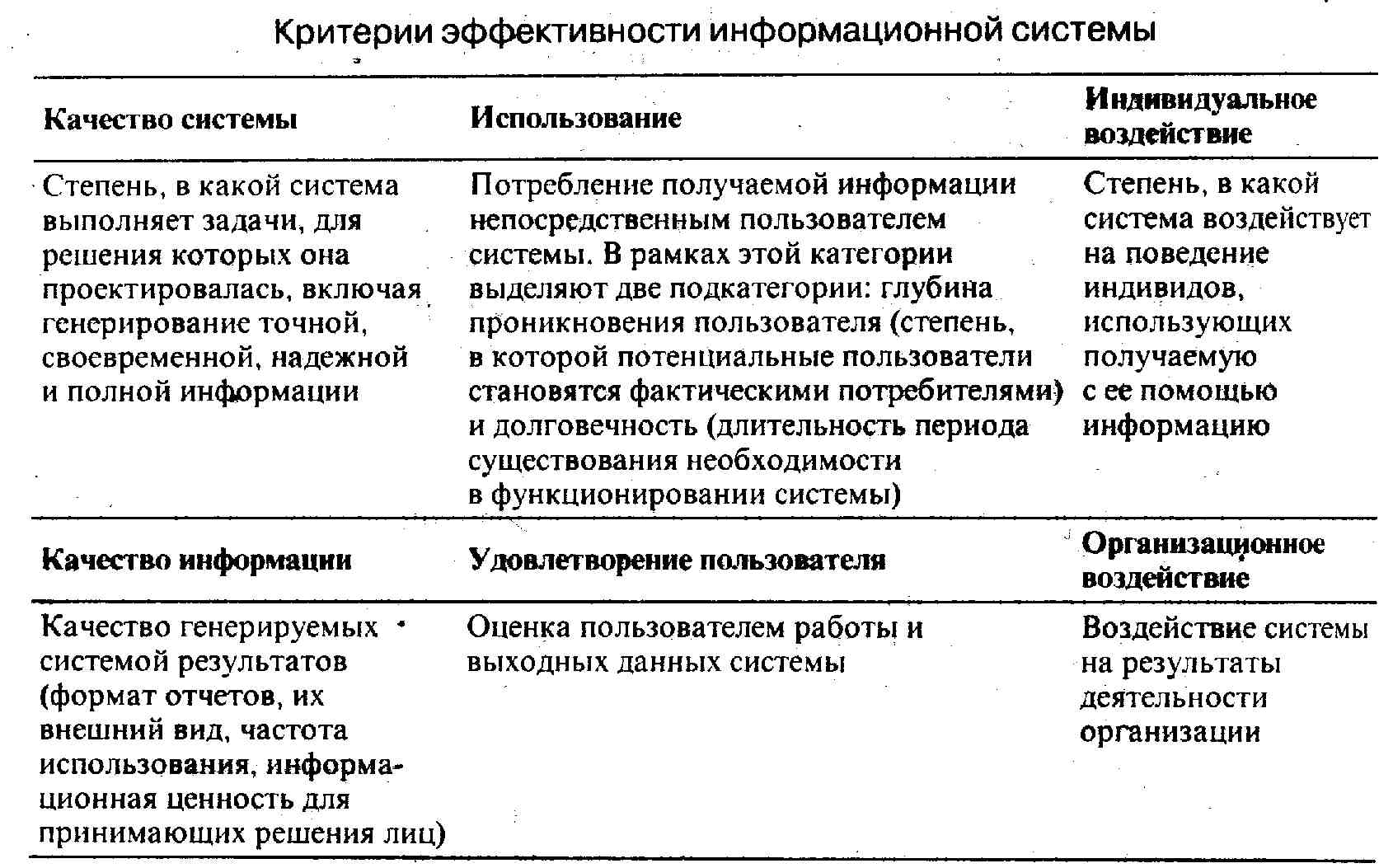

С позиций менеджмента критерии эффективности информационной системы выглядят следующим образом:

Среди основополагающих критериев также применяют развитие бизнеса, производительность, качество и эффективность процесса принятие решений. Подобные методы позволяют информационной системе предприятия быть оцененной по самым «тонким» и инновационным параметрам.

К числу вероятностных подходов к оценке эффективности информационных технологий относят экономико-математические модели определения вероятности возникновения риска. Например, это метод прикладной информационной экономики.

Метод прикладной информационной экономики (Applied Information Economics, AIE) представляет собой практическое использование отработанной и достоверной статистической модели. С помощью статистических методов выражается неопределенность в полученных расчетах, строится кривая распределения результатов и оценивается риск возврата инвестиций. Из количественных методов здесь применяются для расчета методы нормативного коэффициента и другие .

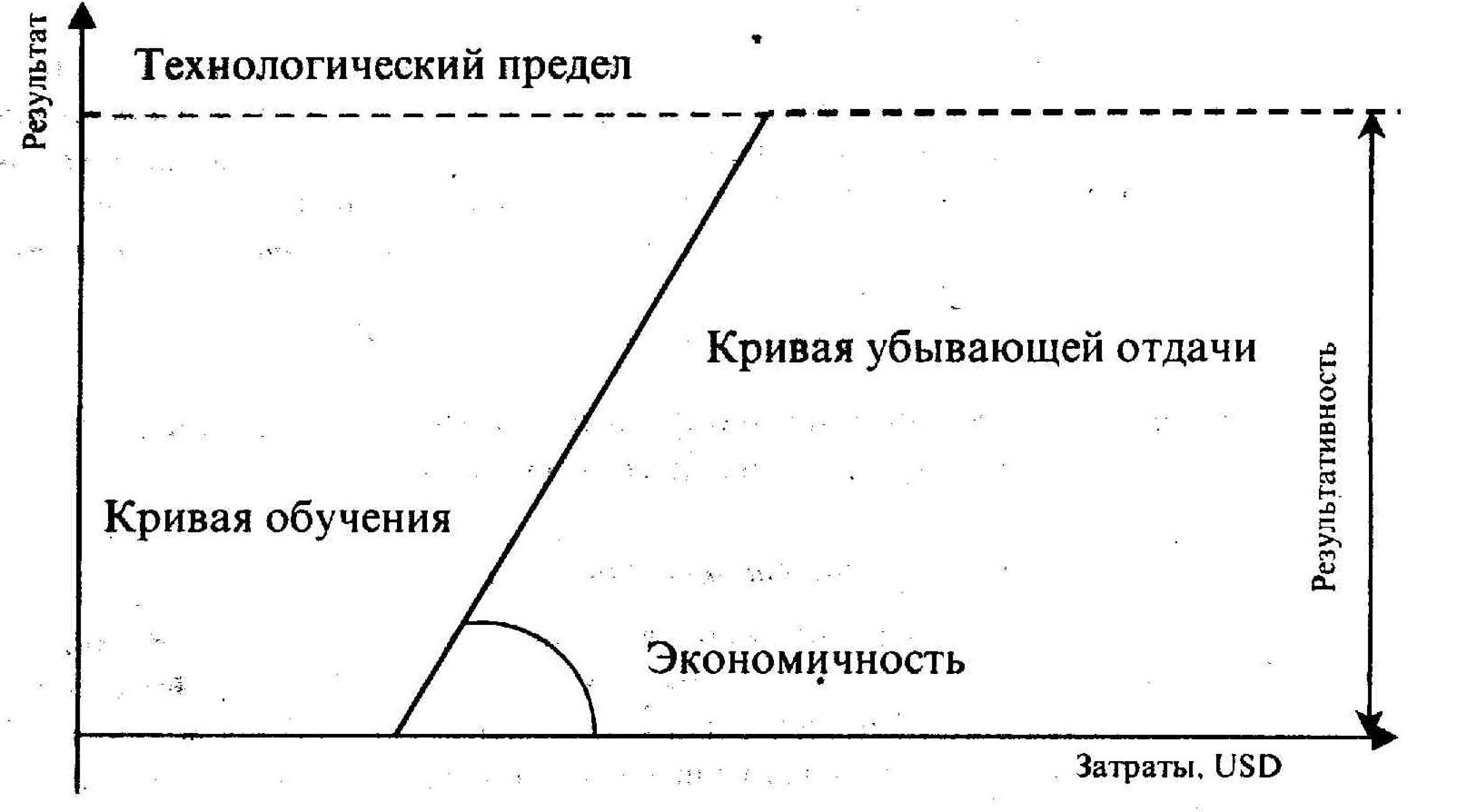

Воздействие информационной системы на эффективность работы предприятия можно схематично представить в виде S-образной кривой Р.Фостера.

Согласно данной модели финансовые затраты сопоставляются с технологическим результатом.

В модели Фостера введен технологический предел, то есть максимальное значение показатёля результата, которое может быть получено в рамках данной технологии. Вторая важная характеристика модели - наклон S-образной кривой, который отражает объем ресурсов, необходимый для достижения некоторой величины показателя результата (экономичность технологии). Третья характеристика - динамика отдачи, которая разделена на прогрессивную часть (когда отдача повышается), названная кривой обучения и пропорциональную часть (отдача постоянна или понижается), то есть кривой убывающей отдачи.

Наряду с технологическим пределом существуют еще ряд факторов, тормозящих получение финансовых результатов от внедрения новой информационной системы. В качестве наиболее важных исследователи отмечают :

• первый фактор — действия конкурентов. Повышение результативности трансформируется в рыночное преимущество лишь у тех организаций, которые добились его первыми. Организации, добившиеся нового уровня результативности «в основной группе», рьшочного преимущества иметь уже не будут: Наконец, для компаний, добившихся нового уровня результативности последними, соответствующие мероприятия лишь позволят избежать снижения рыночной доли или полного выхода из бизнеса. В двух последних группах положительный экономический эффект маловероятен;

• второй фактор — фактор насыщения. Если сокращение срока рассмотрения заявки на потребительский кредит с двух дней до одного часа является значительным рыночным преимуществом, то сокращение того же срока с часа до получаса вряд ли будет существенно для клиентов;

• третий фактор — радикальное изменение бизнес-процесса. Повышение результативности нередко требует серьезных изменений бизнес-процесса, в том числе его реинжиниринга. При резких изменениях бизнес-процесса модели ряд его экономических оценок, перестают работать. В итоге повышение результативности бизнес-процесса невозможно представить в форме денежного потока.

Итак, эффективность работы компьютерных систем определяется эффектом, полученным от их применения и величиной расходов на их приобретение и эксплуатацию (совокупной стоимостью владения). При грамотной эксплуатации эффект от применения компьютерных систем в определенной степени зависит от их производительности и способности отвечать поставленным задачам.

Кроме того, определенно рыночным подходом можно считать повышение экономической эффективности информационных технологий путем снижения совокупной стоимости владения, аудита существующих расходов на информационные системы и снижения внеплановых, не производительных расходов. Более радикальный путь состоит в снижении совокупной стоимости владения путем реформирования информационной системы. Рассмотрим эти подходы подробнее.