- •36. Концепция в. И. Вернадского о геологической роли организмов.

- •38. Техногенные геохимические аномалии, принципы их выделения.

- •39. Геохимическая систематика городов и городских ландшафтов.

- •41. Основные виды техногенеза в аквальных ландшафтах рек, озер, водохранилищ, дельт и побережий морей.

- •44. Морфологическая структура ландшафтов. Моно- и полидоминантные ландшафты (понятие, структура, свойства, примеры).

- •45. Парагенетические геосистемы, понятие, типы.

- •46. Факторы и механизмы, определяющие устойчивость ландшафтов.

- •47. Типологии и классификации природно-антропогенных ландшафтов.

- •48. Регулирование хозяйственной деятельности и ландшафтное планирование.

- •49. Ландшафтно-экологическая паспортизация территории и проектирование территориальных природно-хозяйственных систем или ландшафтов.

- •50. Экологический каркас территории (понятие и его составные части).

- •85. Проблемы рационального использования живой природы.

- •87.Роль институционного фактора в концепции устойчивого развития

- •97. Геоэкологический мониторинг, его основные задачи; виды мониторинга и пути его реализации

- •98.Основные типы источников и параметры загрязнения ос, виды нормативов качества и воздействие на неё.

- •99. Цели, параметры и участники глобального (международного) мониторинга ос

- •100. Система национального мониторинга в Российской федерации.

- •101. Автоматизированные системы контроля ос (принципы организации, контролируемые параметры, алгоритмы функционирования) и иные виды мониторинга (дистанционный мониторинг)

- •102. Экологического обоснования проектов хозяйственной деятельности.

- •103. Инженерно-геологические, инженерно-географические и инженерно-экологические изыскания при проектировании объектов.

- •104. Нормативно-правовая база проведения государственной экологической экспертизы.

- •105. Экологическая, экономическая и социальная оценка воздействия хозяйственной деятельности.

- •106. Экологические аспекты проектирования городов.

- •107. Международные конвенции. Киотский протокол.

49. Ландшафтно-экологическая паспортизация территории и проектирование территориальных природно-хозяйственных систем или ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая паспортизация (экологический паспорт) необходима для получения объективной информации о действительном экологическом состоянии производственных объектов, отдельных промышленных и с.-х. регионов, особо охраняемых природных территорий и т.п. для регулирования социально-экономических отношений в области природопользования.

Основой для разработки экологического паспорта служат ключевые показатели производства, проекты расчетов нормативов предельно допустимых воздействий на природопользование, паспорта газо- и водоочистных сооружений, установок по утилизации и использованию отходов, формы государственной статистической отчетности и другие нормативные документы.

В экологическом паспорте должны содержаться: 1) общие сведения о предприятии и его реквизиты; 2) ландшафтная характеристика района расположения предприятия; 3) краткое описание технологии производства и сведения о продукции, балансовая схема материальных потоков; 4) сведения об использовании земельных ресурсов; 5) сведения о рекультивации земель; 6) характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов; 7) характеристика выбросов в атмосферу, водопотребления и водоотведения, отходов; 8) сведения о транспорте предприятия; 9) сведения об эколого-экономической деятельности предприятия.

Ландшафтно-экологический паспорт – комплексный документ, содержащий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой.

Предназначение экологического паспорта – оценить (представить) и регламентировать для любого предприятия объем вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов (водных, земельных, воздушных, минеральных, биологических, в том числе лесных, а также вторичных и др.), их первоначальное состояние и уровень воздействия предприятия на качество природных ресурсов и состояние окружающей природной среды.

50. Экологический каркас территории (понятие и его составные части).

Экологический каркас — это совокупность естественных и искусственных геосистем, выполняющих функцию защиты окружающей среды и "мягкого" управления ландшафтом. Экологический каркас предназначен для поддержания оптимального функционирования, динамической устойчивости ландшафта и создания в нем благоприятной среды обитания. Обычными элементами экологического каркаса в сельскохозяйственных, городских, рекреационных ландшафтах являются разного рода зеленые насаждения и водоемы.

Экологический каркас культурного ландшафта должен быть целостным, т. е. представлять единую сеть соединенных друг с другом звеньев – экологических ниш и экологических коридоров. Тем самым в нем создаются благоприятные условия для поселения, размножения и миграции полезных представителей орнитофауны, териофауны, насекомых, обеспечивающих существование биоценоза.

Так же как и прочие структурные элементы культурного ландшафта, его экологический каркас должен быть удачно вписан в морфологию местного ландшафта. Шаблоны здесь нежелательны. Можно лишь сформулировать общее правило: все переходные (экотонные) зоны, возникающие на контактах разнородных элементов ландшафта, необходимо отводить под земли экологического каркаса. В сельскохозяйственных ландшафтах к ним относятся рубежи разного рода угодий, подверженные деструктивным процессам: крутосклоновые, прибровочные, прирусловые позиции; в городских ландшафтах – сочленения промышленных, селитебных и рекреационных зон и т. п.

Культурный ландшафт всегда функционально зонирован. Под функциональным зонированием хозяйственно освоенного ландшафтного пространства понимается его членение на геосистемы, предназначенные для выполнения определенных социально-экономических функций. О функциональном зонировании сельскохозяйственного ландшафта известно со времен В. В. Докучаева. Для современного городского ландшафта характерны следующие типы функциональных зон: селитебная (жилая), административно-культурная, промышленная, рекреационная (парки, лесопарки, скверы, пляжи и т. п.), лечебно-оздоровительная (детские сады, родильные дома, поликлиники, больницы, дома для престарелых), транспортная, коммунально-складская. В планировке города важно решить проблему соотношения застроенных земель и открытых водно-зеленых пространств, играющих роль экологического каркаса. Согласно современным требованиям городского проектирования, доля земель экологического каркаса в городском ландшафте в оптимуме должна достигать 30 – 40%.

В национальных парках функциональное зонирование является обязательным условием организации территории. Выделяются зоны четырех основных типов:

а) заповедная, в пределах которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, предназначенная исключительно для научных исследований;

б) регулируемого рекреационного использования (осмотр природных, исторических, архитектурных достопримечательностей со строго локализованными и жестко нормированными антропогенными нагрузками);

в) культурно-бытового обслуживания посетителей (гостиничные комплексы, кемпинги, рестораны);

г) хозяйственно-административная (хозяйственные постройки, поселки сотрудников службы управления, мониторинга, научных лабораторий и др.); по периметру национального парка создается буферная зона, в пределах которой обычно находятся хозяйственно-административные объекты парка.

Хотя в различных по социально-экономическому назначению антропогенных ландшафтах функциональное зонирование специфично, при его планировании желательно следовать правилу функциональной поляризации [37]. Функциональная поляризация – одно из важных, свойств культурного ландшафта. Она реализуется путем максимально возможного пространственного разобщения экологически опасных промышленно-энергетических и транспортных зон, с одной стороны, и средообразующих — селитебных, рекреационных, лечебно-оздоровительных – с другой. Цель поляризации: предотвращение или ослабление загрязняющего воздействия производственных объектов на смежные территории жилых и рекреационно-оздоровительных комплексов. Защитный эффект функциональной поляризации возрастает при разделении названных противостоящих функциональных зон буферными зонами экологического каркаса.

Основными элементами экологического каркаса г. Саранска должны стать леса пригородной зоны и садово-парковые комплексы, проникающие в глубь города по приводораздельным пространствам и элементам гидрографической сети. Важную экологическую роль в функционировании города играют также садово-парковые комплексы, сформировавшиеся в поймах Инсара и его притоков.

Субмеридиональные зоны экологического равновесия формируются на основе следующих элементов:

западных приводораздельных лесных массивов;

водно-зеленых комплексов поймы Инсара;

восточного приводораздельного Атемарского лесного массива.

Их пересекают субширотные водно-зеленые коридоры постоянных и временных водотоков, притоков Инсара:

4) южный – по долине Саранки и крупным балочным комплексам от правобережья Инсара к Атемарскому лесу;

5) северный – по Никитскому оврагу и лощинно-балочным комплексам правобережья Инсара.

В пересечениях зеленых и водно-зеленых коридоров выделяются узлы зон экологического равновесия (УЭР), которые выполняют комплексные функции стабилизации экологического равновесия и развития рекреации. Система экологических коридоров и узлов расчленяет город на отдельные районы и обеспечивает оптимизацию микроклимата, очистку атмосферы, поверхностных вод.

51. Теории и методы исследования экологии человека (ЭЧ). Экология человека (определение по акад. В.П. Казначееву) – комплексная наука призванная изучать закономерности взаимодействия людей с окружающей средой, развития народонаселения, сохранения и развития здоровья людей, сохранение физических и психических возможностей человека.

В ходе развития ЭЧ сформировались ее теоретические основы, методологические положения и конкретные методические приемы решения научных и прикладных задач. Теория и практика антропоэкологических исследований базируется на осмыслении, переработке и совершенствовании методов других дисциплин. Для решения научных и прикладных задач, исследования проводятся на различных пространственных уровнях – локальном, региональном, глобальном. Каждому из них соответствует своя специфика исследования и свойственная только данному уровню широт, и глубина вскрываемых процессов

Среди методов используемых в ЭЧ оценивание, моделирование, картографирование районирование, прогнозирование. Оценивание – сопоставление неизвестного с известным. Оценивание – один из наиболее распространенных методов исследования в ЭЧ. Служит способом получения информации. Используют, если нет или недостаточно данных выраженных в количественной форме. Предполагает анализ состояния того или иного объекта или процесса в данное время, и в тоже время нацелено на прогнозирование и управление (метод балльных оценок).

Районирование – выделение индивидуальных неповторимых во времени и пространстве территориальных единиц.

Моделирование широко используется. Модель – один из важнейших инструментов научного познания. Представляет собой условный образ и конструируется так, чтобы отобразить характеристики объекта существенные для цели исследования. Модели бывают картографические, графические, математические, физические. Хорошая модель дает возможность предвидеть свойства и поведение объекта в зависимости от внешних обстоятельств и факторов. Могут быть использованы дистанционные методы и приемы (аэрофотосъемка, космофотосъемка и др.). АФС и КФС не могут непосредственно отразить демографическое поведение и уровня здоровья населения.

52. Окружающая среда и наследственность. Из всех болезней для человека наибольшую опасность представляют наследственные болезни. Это связано с тем, что новорожденный вместе с подаренной ему жизнью получает от родителей и букет нежелательных различных изменений.

Этот букет создается родителями в силу отсутствия определенных знаний и должной информации об изменении окружающей среды или просто по причине их пристрастия к веществам-мутагенам. Разумеется, что не на всех родителей эти причины действуют комплексно, но ни один человек, живущий на современной планете, не может быть застрахован от такого влияния.

Современная ситуация сложилась таким образом, что в окружающей людей среде постоянно идет процесс накопления мутагенных агентов, которые через воду, продукты попадают в цепи питания человека, проникают в его клетки, изменяют их метаболизм и структуры, в этом числе и структуры молекулы ДНК - носителя наследственности.

К таким веществам – супермутагенным – относятся нитросоединения (диэтил-оксибутан, уретан), пестициды, нитраты и нитриты (в составе удобрений), а также окислы азота и углерода (в отработанных газах автомобильных двигателей).

В зависимости от силы действующего агента последствия могут проявляться от незначительных генных и хромосомных изменений в геноме организма до существенных, вплоть до летального исхода, фенотипических проявлений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 1956 г., когда еще только разворачивалась НТР, среди населения рождалось 4 процента детей, отягощенных наследственными дефектами.

За 1977-80 г.г., по данным Научного комитета по эффектам атомной радиации при ООН, в Северном полушарии родилось 10,5 процента детей с врожденными отклонениями.

По оценкам ученых, сейчас половина, если не больше, человечества ослаблена. В эту половину входят больные, плюс люди, предрасположенные к болезням, то есть по существу больные в скрытой форме. Мы реально стоим перед опасностью возникновения ослабленного мутантного человечества.

Эти цифры не являются абсолютными, так как из 100 тыс. факторов человеческого организма открыто и более-менее изучено только 600. Медицина уже располагает сведениями более чем о 1500 наследственных заболеваниях, которые с постоянно нарастающей силой давят на биологию человека, вызывая рассогласованность с его социальной деятельностью.

Сложившееся положение дает возможность многим биологам делать мрачные прогнозы. Предполагается, что ежегодно в будущем 0,005% новорожденных будут иметь тяжелые заболевания, обусловленные мутациями клеток. Если такое положение сохранится и дальше, то биологические основы человека будут разрушены. Это, естественно, угрожает его физическому существованию. Если рост мутаций не будет остановлен, а впоследствии и ликвидирован, то не трудно подсчитать, когда человечество, в таких условиях, деградирует полностью.

Сложившаяся ситуация заставляет современное человечество нести определенные издержки на организацию искусственной среды для людей, отягощенных биосоциальными отклонениями. Искусственная среда включает организацию разнообразных специализированных мероприятий, направленных на лечение, обучение и создание специальных условий жизни. Это, очень нужные и гуманные акты, так как они дают возможность людям, отягощенным болезнями, включаться в социальную деятельность общества. Уже давно стало известно, что всякую болезнь легче предупредить, чем потом лечить, тем более что в лечении наследственных заболеваний обычные средства малоэффективны. По предварительным подсчетам снижение дефектных генов на 50 процентов займет примерно 40 поколений, и будет длиться не менее 1 тыс. лет. Рассчитывать на массовый успех генной инженерии в ближайшее время тоже не приходится, так как сложность взаимосвязей в структурах организма в каждом конкретном случае сугубо индивидуальна. Всякое глубокое вторжение, особенно в организм человека, чревато неожиданными последствиями. Но призывать к тому, что этим не следует заниматься вообще, было бы безнравственно, так как малейшая возможность оказания помощи нуждающимся людям должна рассматриваться, как акт гуманный.

53. Воздействие компонентов окружающей среды на человека. По отношению к человеку средой называют совокупность физических (природных), природно-антропогенных (культурных ландшафтов, населенных мест и т. д.) и социальных факторов жизни человека. Природная среда — необходимое условие жизни человека. Она разнообразна и включает в себя различные факторы неживой и живой природы.

Ландшафт и здоровье. Установлено, что окружающий ландшафт может по-разному действовать на наше психоэмоциональное состояние. Открытые, хорошо просматриваемые пространства с естественно размещенными по площади деревья-ми разных возрастов, с ярко-зеленой окраской листвы, четкими панорамами ближнего и дальнего плана действуют стимулирующее на человека. Успокаивающими свойствами обладают просматриваемые ландшафты, с равномерно однообразным размещением деревьев монотонного силуэта и зеленовато-серебристых оттенков листвы.

Звуковой ландшафт природы необходим человеку так же, как чистый воздух, как зелень деревьев, как солнце над головой. Природа удивительно «бесшумна», но не безмолвна. Она звучит ровно настолько, насколько это необходимо для жизнедеятельности всего живого, для его нормального развития и существования. Установлено, что шелест листвы, пение птиц, журчание ручья, величественный гул моря или водопада оздоровляющее действуют на нервную систему, функции желез внутренней секреции. Психологи Кембриджского университета пришли к неожиданному открытию: звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, и в особенности счета.

Тишина одно из важнейших условий творческого труда и отдыха. Однако абсолютная тишина мучает и угнетает человека. Недаром одним из тяжелых испытаний космонавты считают пребывание в сурдокамере, что может стать причиной серьезных психических расстройств. Человек устает и от шума, от резких и громких звуков, превышающих естественный их уровень.

Климат и здоровье. Климат воздействует на человека через погодные факторы. Погодные условия включают в себя комплекс геофизических условий, атмосферное давление, влажность, концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли и др. Изменения погоды ведут к изменению состояния организма, на который влияет как погода в целом, так и ее отдельные компоненты.

Климат оказывает на человека прямое и косвенное влияние. К заболеваниям, связанным с погодными условиями, относятся в первую очередь перегревания и охлаждения, связанные с температурой окружающей среды. Перегревание и тепловые удары возникают летом при жаркой безветренной погоде. Простудные заболевания, катары верхних дыхательных путей, как правило, возникают в осенне-зимний период года. Так, в холодный период года в связи с крайней изменчивостью погоды обостряются сердечно-сосудистые заболевания — гипертоническая болезнь, стенокардия. Кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия) поражают людей в жаркое время года. У детей до года самое большое число воспалений легких регистрируется в январе — апреле.

Ветер вызывает перевозбуждение нервной системы, раздражая рецепторы кожи. Во всем мире ветры приводят к тому, что у больных наблюдается трудноостановимые кровотечения, поэтому врачи в Швейцарии откладывают операции, когда с Альп задувает теплый и сухой южный «фен». Ветры в североафриканских пустынях тотчас же наполняют больницы пациентами. Люди делаются раздражительными, иногда даже буйными.

Влажность воздуха влияем на тепловой обмен и потоотделение. Особенно чувствительны к высокой влажности люди, у которых нездорова сердечно-сосудистая система.

Космические факторы и здоровье. Погодные факторы в значительной мере определяются космическими явлениями. К ним относятся изменения магнитного поля Земли (геомагнитные возмущения и бури) и солнечная активность. Их действие на организм проявляется за I-2 дня до перемены погоды, в то время как метеофакторы влияют непосредственно до или во время прохождения воздушных масс (циклона и антициклона). Организм человека очень чувствителен к изменениям геомагнитного поля и чутко реагирует на них — изменяется возбудимость коры головного мозга, частота сердечных сокращений, уровень кровяного давления, состав крови и многие иные показатели, понижается внимание.

На организм человека оказывает влияние и солнечное излучение. Через зрительный анализатор свет ориентирует человека в пространстве, влияет на состояние центральной нервной системы, повышая активность коры больших полушарий. Он влияет на суточный ритм жизни, обмен веществ и т д.

Ультрафиолетовые лучи, воздействуя на кожу, обуславливают развитие ряда местных и общих реакций покраснение кожи, усиление деятельности эндокринных желез, изменение реактивности организма. Общеизвестно, что в определенной дозировке они полезны, более того, необходимы для человека хотя бы потому, что под их действием в организме образуется витамин D (при длине волны 280—320 нм). Менее известно, что ультрафиолет в разумных дозах помогает организму подавлять простудные, инфекционные и аллергические заболевания, усиливает обменные процессы, улучшает кроветворение. Специальные наблюдения установили, что дети, получившие достаточное количество ультрафиолета, в десять раз менее подвержены простудным заболеваниям, чем дети, не получившие его в достаточном количестве. При его недостатке увеличивается чувствительность к инфекционным заболеваниям и к простуде, возникают функциональные расстройства центральной нервной системы, обостряются некоторые хронические заболевания, снижается общая физиологическая активность человека.

Повышение дозы солнечной радиации снижает иммунитет (трехнедельное пребывание в августе на солнце в районе Сочи снижает количество Т-лимфоцитов крови — основных носителей иммунитета — в два-три раза), стимулирует развитие злокачественных опухолей. С повышением доз УФ-излучения возникают биологические эффекты, вызывающие изменения на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях Его биологическое действие обусловлено высокой чувствительностью нуклеиновых кислот, которые могут разрушаться, что приводит к гибели клеток или возникновению мутаций.

54. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Здоровье – объективное состояние и субъективное чувство полного физического, психологического и социального благополучия индивида (формулировка Всемирной организации здравоохранения ВОЗ). Основными показателями общественного здоровья являются: 1) заболеваемость (распространенность, частота новых случаев); 2) смертность и ее производная (ожидаемая средняя продолжительность жизни); 3) трудоспособность (временная, стойкая). 4) частота отклонений от нормы ряда биологических параметров, повышающих риск развития основных хронических заболеваний (например, избыточная масса тела)

По данным специалистов ВОЗ, преждевременная смертность, а следовательно, и уровень здоровья в 50 % случаев определяются образом жизни, в 20 — наследственностью, в 20 — экологической обстановкой и в 10 % — состоянием здравоохранения. Это немного устаревшие данные, сейчас экологической обстановке отводят от 45-50 до 70%. Загрязнение - привнесение в окружающую среду или образование в ней нехарактерных химических, физических, биологических агентов или превышение в настоящее время их среднего многолетнего уровня концентрации, приводящее к негативным геоэкологическим последствиям.

В настоящее время вокруг многих промышленных производств образовались искусственные биогеохимические провинции с повышенным содержанием свинца, мышьяка, фтора, ртути, кадмия, марганца и других химических элементов, что приводит к увеличению их содержания в растениях и животных, используемых человеком в качестве продуктов питания.

Стойкие химические соединения, попадая в почву, воду или воздух, мигрируют, переходя по экологическим звеньям из одной цепи в другую, проникая в конце концов в организм человека. Человек как всеядный консумент высшего порядка является накопителем многих загрязняющих веществ.

Влияние загрязнений на организм многообразно и зависит от их видов, концентрации, длительности и периодичности действия. Реакция организма на загрязнения определяется индивидуальными особенностями возрастом, полом, состоянием здоровья. Более уязвимы дети, пожилые, престарелые, больные люди, а также лица, работавшие во вредных производственных условиях, и курильщики.

В регионах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха у детей, особенно школьного возраста, в 1,5 – 2 раза чаще регистрируются болезни верхних дыхательных путей, пневмонии, бронхиальная астма, ангины и отиты, болезни кожи с аллергическим компонентом и ряд других заболеваний.

При значительном загрязнении окружающей среды меняется структура заболеваемости, возрастает удельный вес экологически зависимых заболеваний. Учеными разработан ориентировочный перечень химических факторов окружающей среды, оказавших влияние на распространенность некоторых классов и групп болезней. Действие многих факторов до сих пор полностью не изучено.

55. Социальные аспекты экологии человека. Экология человека (определение по акад. В. П. Казначееву) – комплексная наука призванная изучать закономерности взаимодействия людей с окружающей ере развития народонаселения, сохранения и развития здоровья людей, сохранение физических и психических возможностей человека.

По Реймерсу разделение дисциплин «экология человека» и «социальная экология» следует проводить по дуалистическим качествам самого человека. Когда рассматривается индивидуальный организм – экология человека, когда рассматривается социальный ряд – социальная экология

Человек является существом биосоциальным и из этого следует, что его нельзя рассматривать в отрыве от общества, т. к. человек становиться личностью только при общении с другими людьми, при перенятий знаний, умений и навыков, накопленных предыдущими поколениями. Люди оказывает на человека и отрицательное влияние - например, при высокой (плотности) людей в больших городах у человека развиваются психические неврозы, агрессия на почве стрессовых ситуаций. Так же большая плотность людей является идеальной средой для распространения инфекционных заболеваний.

Социальные аспекты – аспекты ОС.

Окружающая человека среда – система, состоящая из 4 подсистем:

- собственно природная среда

- квазиприродая (все модификации ПС, искусственно преобразованные людьми)

- артиприродая (искусственная, рукотворная)

- социальная ПС (это тот морально-психологический климат, который создается самими людьми в ближайшем их окружение).

Эти 4 компонента действуют не изолированно на людей, а в комплексе и интегрируясь между собой образуют среду, окружающую человека. Социальная среда характеризуется: материальная обеспеченность, обеспеченность жильем, гражданские свободы, степень уверенности в завтрашнем дне, осознание доступности, пользование благами цивилизации и т.д.

56. Глобальные экологические проблемы и жизнедеятельность населения. По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, порой и планетарного характера. Но все же это была далекая предыстория современных глобальных проблем. В полной мере они проявились уже во второй половине и в особенности в последней четверти ХХ в. Такие проблемы были вызваны к жизни комплексом причин.

В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем самым силу «демографического пресса». Никогда до этого человечество не вступало в период НТР, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос. Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов и возвращаемые им в окружающую ср «отходы» тоже не были столь велики. Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой единой мировой информационной системы.

Все это, начиная с 60-70-х гг. ХХ в., привлекло к глобальным проблемам внимание ученых, политиков, широкой общественности. Постепенно сложилось и само понятие о глобальных проблемах, которые:

касаются всего человечества;

приводят к значительным экономическим и социальным потерям;

могут быть решены лишь при сотрудничестве в общепланетарном масштабе, совместных действиях всех стран и народов.

Несмотря на такое, казалось бы, достаточно четкое определение глобальных проблем, оценки общего их количества варьируют в очень широких пределах - примерно от 10 до 40 и более.

Впрочем, такое разночтение в какой-то мере объяснимо. Главные (приоритетные) проблемы: 1) проблема мира и разоружения, предотвращения новой мировой войны; 2) экологическая; 3) демографическая; 4) энергетическая; 5) сырьевая; 6) продовольственная; 7) использования Мирового океана; 8) мирного освоения космоса; 9) преодоления отсталости развивающихся стран. Но если в пределах экологической проблемы отдельно вычленить, скажем, проблемы обезлесения, опустынивания, загрязнения гидросферы и атмосферы, в пределах демографической проблемы - аспекты демографического взрыва и демографического кризиса, неконтролируемой урбанизации, переселения беженцев и многие другие, то общее число таких проблем действительно может возрасти в 3-4 раза.

В 1980-х гг. в отечественной науке сформировалась особая область знаний, занимающаяся изучением глобальных проблем человечества - глобалистика. Тогда же сложилась классификация (группировка) глобальных проблем, исходящая из подразделения их на 3 большие группы. Первую группу стали включать проблемы, связанные с основными социальными общностями человечества: разоружения и предотвращения новой мировой войны, преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития между экономически развитыми и развивающимися странами и др. Ко второй группе стали относить проблемы, связанные с отношениями в системе «человек общество»: эффективного использования достижений НТР, развития культуры, образования, здравоохранения и др. А третья группа вобрала в себя проблемы, связанные с отношениями в системе «человек - природа»: сохранения и восстановления экологического равновесия, обеспечения потребностей человечества в природных ресурсах, использования ресурсов Мирового океана, мирного освоения космического пространства и др.

Одновременно утвердилось очень важное представление о тесной взаимосвязи всех глобальных проблем - как «общественных», таки «естественных». Но центральное место в этой взаимозависимости отводилось проблеме предотвращения новой мировой войны, которая непосредственно затрагивает и все другие проблемы.

В настоящее время появились новые идеи в области классификации глобальных проблем. Здесь, пожалуй, особенно интересен вариант, предложенный Ю. Н. Гладким, который выделяет:

наиболее универсальные проблемы политического и социально-экономического характера: предотвращения ядерной войны и сохранения мира, обеспечения устойчивого развития мирового сообщества и повышения уровня организованности и управляемости им;

проблемы преимущественно природно-экономического характера: экологическую, энергетическую, сырьевую, продовольственную, Мирового океана;

проблемы преимущественно социального характера: демографическую, межнациональных отношений, «экологии души» (т. е. кризиса культуры, нравственности, семьи и т. д.), дефицита демократии, охраны здоровья и т.д.;

проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко приводит к массовой гибели людей: региональных конфликтов преступности, технологических аварий, стихийных бедствий и т.д.;

проблемы чисто научного характера: освоения космоса, исследования внутреннего строения Земли, долгосрочного прогнозирования климата и др.;

малые проблемы синтетического характера, сопровождающие все развитие человеческой цивилизации: бюрократии, эгоцентризм и т. п.

В соответствии с такой классификацией была составлена и схема взаимосвязей глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы – проблемы, охватывающие всю экосферу и проявляющиеся по-разному в различных районах мира. К ним относят:

1.антропогенные изменения состава атмосферы (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, загрязнение атмосферы)

2.мировая водная проблема (нехватка чистой питьевой воды)

3.стихийная урбанизация

4.нехватка природных ресурсов

5.абсолютное перенаселение Земли

6. проблема обезлесенья и опустынивания.

7.проблема сохранения генетического разнообразия

8.проблема утилизации и переработки отходов

9.загрязнение Мирового океана

Все эти проблемы негативно сказываются на жизнедеятельности населения, выступают как бы «лимитирующими» факторами. С другой стороны все эти проблемы являются результатом хозяйственной и иной деятельности человека.

57. Экологическое право (предмет и система, принципы и методы) и формы взаимодействия общества и природы. Экологическое право - совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, рационального использования и оздоровления окружающей природной среды, а также предупреждения вредных последствий хозяйственной деятельности.

Предмет экологического права составляют общественные отношения в области взаимодействия человека и природы. Различают две группы таких отношений: отраслевые и комплексные.

Отраслевые экологические отношения предусматривают регулирование использования и охраны земель, лесов, атмосферного воздуха, водоемов, животного мира, недр, а также хранения, обработки и утилизации радиоактивных веществ и других опасных отходов.

Комплексные экологические отношения касаются прав природопользования и охраны природных ресурсов в целом - территорий и заповедников, лечебно-оздоровительных, санитарных, рекреационных и иных зон.

Взаимодействие этих видов отношений и обеспечивает возможность охраны окружающей природной среды, бережного отношения к природным богатствам посредством соблюдения требований экологического права.

Согласно ст. 58 Конституции РФ каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Субъектами экологического права являются физические и юридические лица, Правительство РФ, специально уполномоченные и иные государственные органы, субъекты РФ и Российская Федерация в целом.

Система экологического права включает в себя юридические нормы, представленные в виде главных частей, основных разделов, институтов и входящих в них норм. Как и в других отраслях права, в экологическом - выделяют Общую и Особенную части. Кроме того, ряд норм составляет Специальную часть экологического права.

Общая часть предусматривает:

-предмет и систему экологического права;

-источники и принципы экологического права;

-экологические правоотношения;

-права собственности и природопользования;

-экологическую экспертизу;

-экологический контроль;

-управление экологией;

-ответственность за экологические правонарушения.

Особенную часть составляет ряд эколого-правовых режимов использования природных объектов и зашиты экологической системы, а также эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере производственной деятельности и антропогенного воздействия. В это-перечень входят следующие эколого-правовые режимы:

-недропользования;

-водопользования;

-лесопользования;

-пользования животным миром;

-использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере несельскохозяйственного производства;

-использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере сельскохозяйственного производства;

-экологических систем, в которых находятся населенные пункты.

Нормы Особенной части предусматривают эколого-правовую защиту атмосферного воздуха, природных объектов и комплексов, эколого-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологическое обеспечение Вооруженных Сил РФ.

Специальная часть экологического права регулирует следующий спектр вопросов:

• международно-правовая охрана окружающей среды;

• загрязнение Мирового океана; экология и космос.

Методом в праве называется способ воздействия на общественные отношения. В современной системе права закреплены два возможных способа воздействия на поведение человека с целью соблюдения правовых норм: административно-правовой и гражданско-правовой. Административно-правовой способ базируется на неравном положении сторон, которые находятся во властно-подчиненных отношениях. Гражданско-правовой способ, напротив, основан на равенстве сторон; при этом приоритетными являются экономические инструменты регулирования.

Специфика природных объектов как объектов регулирования нормами экологического права выражается в их естественном характере происхождения и функционирования, органической взаимосвязи с окружающей природной средой. Потому наиболее эффективным способом правового регулирования является метод власти и подчинения, то есть административный метод. Для данного метода характерно преобладание запретительных, предупредительных норм. Соблюдение этих норм и призвано обеспечить выполнение экологических предписаний, требований охраны окружающей среды.

В последнее время возрастает актуальность экономического способа воздействия на общественные отношения, в том числе в экологической сфере. Заинтересованность хозяйствующего субъекта в рациональном использовании природных богатств и охране окружающей среды обуславливается материальными стимулами, применение которых характерно для гражданско-правового метода регулирования.

Экологическое правовое регулирование предусматривает, как правило, интеграцию этих двух методов. Экономические способы регулирования качества окружающей природной среды сочетаются с административно-правовыми средствами воздействия на природопользователя. Разработана система нормативов качества окружающей среды, устанавливаются пределы допустимого воздействия хозяйствующих субъектов на природу. Превышение предусмотренных показателей влечет за собой юридическую ответственность.

Метод экологического права реализуется на практике путем установления политических, организационных, экономических, юридических гарантий соблюдения эколого-правовых требований.

Право строится и функционирует на определенных принципах, выражающих сущность и социальное назначение права, отражающих его главные свойства и особенности. Принципами права должны руководствоваться все участники экологических отношений — органы законодательной, исполнительной, судебной власти, предприятия, общественные формирования, граждане. Соблюдение принципов может служить мерилом правового и социального характера государства, эффективности всей деятельности по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды, защите экологических прав и законных интересов человека и гражданина.

Экологическое право основано как на общих принципах российского права, так и на принципах данной отрасли (отраслевых). Общими принципами, определяющими сущность права в целом, являются принципы социальной справедливости и социальной свободы, равноправия (равенства перед законом), единства юридических прав и обязанностей, ответственности за вину, законности и некоторые другие. Отраслевые принципы экологического права могут быть выражены как в специальных нормах-принципах, так и выведены из анализа правовых норм. Поскольку экологическое право включает в себя в качестве подотраслей земельное, водное и иные отрасли права, соответственно такие принципы содержатся как в законодательстве об окружающей среде, так и в актах отраслевого законодательства.

Принимая во внимание сложность предмета экологического права, заметим, что относительно охраны окружающей среды принципы данной отрасли определены в ст. З Закона об охране окружающей среды. Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;

независимость контроля в области охраны окружающей среды;

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;

некоторые другие принципы.

Развитие экологического права на современном этапе весьма динамично. Соответственно развиваются и его принципы. Анализ действующего законодательства и экологического права России позволяет выделить ряд общих для отрасли принципов.

Формируемое экологическое законодательство и право основываются на следующих принципах:

- сохранение или восстановление благоприятного состояния окружающей среды как основы жизни и деятельности человека. Вытекает из ст. 9 Конституции РФ. Обеспечивается посредством экологического нормирования, экспертизы, сертификации, применения мер юридической ответственности и иных мер;

- предотвращение вреда окружающей среде в процессе социально-экономического развития. Лицо, осуществляющее или планирующее деятельность, которая окажет или может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, обязано заранее принять и реализовать необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства для того, чтобы предотвратить возможный вред. Уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать предупреждение экологического вреда;

- экосистемный подход к правовому регулированию охраны окружающей среды и природопользования. Этот принцип обусловлен диалектической взаимосвязью предметов, явлений и процессов в природе. Реализуется посредством установления требований по охране других природных объектов и окружающей среды в процессе землепользования, лесопользования, недропользования, водопользования, пользования иными природными богатствами. Включает обеспечение выработки и осуществления мер по охране окружающей среды и природопользованию с учетом взаимозависимости явлений и процессов в экологической системе. Он может быть реализован в рамках развивающейся отрасли права окружающей среды. Инструментами его реализации являются экологическое нормирование, оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, экологическая экспертиза, лицензирование охраны окружающей среды и природопользования, данный принцип не получил пока должного нормативного регулирования и обеспечения, поскольку в развитии права окружающей среды до последнего времени господствовал отраслевой подход к правовому регулированию охраны и использования отдельных природных ресурсов — земель, недр, вод, лесов и др. В рамках отраслевого подхода недооценивались и соответственно не учитывались в необходимой степени факторы взаимосвязи явлений и процессов в природе как интегрированном объекте;

- комплексный подход к правовому регулированию экологических отношений. Содержание этого важнейшего принципа включает всестороннее регулирование всех отношений, складывающихся в сфере взаимодействия общества и природы, все 5 видов вредных воздействий на природу, всех субъектов права, оказывающихся в сфере взаимодействия с природой;

- охрана жизни и здоровья человека. По существу, это принцип экологической безопасности человека. В соответствии с ним при планировании и ведении хозяйственной и иной деятельности должны быть приняты такие решения и осуществлены такие варианты деятельности, которые позволили бы обеспечить охранение жизни людей, предотвратить или снизить воздействие неблагоприятных факторов окружающей природной среды на здоровье человека;

- гуманность. В соответствии с этим принципом законодательство предусматривает меры по предупреждению нанесения вреда растительному и животному миру, всем формам жизни. Он вытекает также из ст. 137 ГК РФ, устанавливающей, что при осуществлении гражданских прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Данный принцип позволяет противостоять антропоцентристским позициям в охране окружающей среды;

- охрана окружающей среды — дело каждого. Основой этого принципа является ст. 58 конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам. Его содержание — не только обязанность каждого охранять природу, но и обязанность государства последовательно решать вопросы экологического воспитания и образования;

- участие граждан в процедурах подготовки и принятия экологически значимых решений. Этот принцип вытекает из положения ст. 1 Конституции РФ, в соответствии с которой Россия — демократическое государство. Может быть наиболее последовательно реализован посредством урегулирования процедур предоставления природных ресурсов в пользование и охраны окружающей среды от деградации с учетом участия в таких процедурах граждан;

- свобода реализации полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и другими природными ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушаёт прав и законных интересов иных лиц;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов, в соответствии с которым должно быть обеспечено неистощительное, экологически обоснованное природопользование в интересах настоящего и будущих поколений, сохранение долгосрочного потенциала национальных природных ресурсов;

- устойчивое экологически обоснованное экономическое и социальное развитие. Его содержание определяется обеспечением выполнения экологических требований при подготовке, принятии и осуществлении экологически значимых хозяйственных, управленческих и иных решений с учетом интересов настоящего и будущих поколений;

- свободный доступ к экологической информации. Полная, достоверная и своевременная информация о состоянии окружающей среды и уровнях антропогенного воздействия на нее является открытой и доступной для всех граждан России и не должна составлять государственную и иную тайну; - платность специального природопользования как экономический стимул рационального природопользования и проявления инициативы природопользователей по совершенствованию их природоохранной деятельности;

- разрешительный порядок воздействия на окружающую среду, в соответствии с которым любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должная осуществляется только на основе соответствующего разрешения, а в необходимых случаях — при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Выделяют 3 исторических этапа взаимодействия человека с природой:

биогенный (30 тыс. лет назад (первобытный строй). Человек как часть экосистемы (собирательство, рыболовство), численность населения минимален, кочевой образ жизни

аграрный (6-8 тыс лет назад в связи с переходом человека к земледелию). Переход к оседлому образу жизни, одомашнивание животных, появление государства (рабов и феод. строй). Воздействие слабое и среднее (региональное)

индустриальный(300 лет назад в связи с промышленной революции)

58. Структура и основные функции органов общей компетенции и специально уполномоченных в области природопользования, охраны ОС и обеспечения экологической безопасности. Государство реализует свои властные полномочия через совокупность государственных органов, которые имеют свои задачи, осуществляют свою деятельность согласно предметам ведения, наделены полномочиями и выполняют определенные функции в соответствии с законодательством.

Система и структура органов государственной власти. Система органов государственной власти означает форму их организации, их правовой статус и организационную подчиненность. Так, например, согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Под структурой органов государственной власти следует понимать внутреннюю форму организации их системы, их построение в конкретный период времени в зависимости от выполняемых задач в определенной сфере государственного регулирования. Структура органов государственной власти непосредственным образом зависит от их системы — система определяет их структуру. Органы общей компетенции осуществляют межотраслевое управление, органы специальной компетенции — отраслевое.

Органы общей компетенции. К органам общей компетенции относят Президента РФ, Правительство РФ и правительства (администрации) субъектов РФ. Президент РФ в соответствии с положениями ст. 80 Конституции является не только главой государства, гарантом соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и экологических, но и определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, в том числе и в области охраны окружающей среды и природопользования.

Президент РФ формирует Совет Безопасности РФ, являющийся конституционным органом, осуществляющим подготовку его решений по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности. В составе Совета Безопасности РФ действуют на постоянной основе специальные Межведомственные комиссии, в том числе и Межведомственная комиссия по экологической безопасности.

Систему исполнительной власти в Российской Федерации возглавляет Правительство РФ, которое, согласно положениям Конституции, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии (п. «в» ч. 1 ст. 114). Правительство РФ проводит единую государственную политику в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия; организует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы РФ; координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации последствий.

К органам общей компетенции в данной сфере государственного управления можно также отнести Федеральное Собрание.

Федеральное Собрание является представительным и законодательным органом РФ и, как известно, состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы, которое принимает непосредственное участие в осуществлении государственного управления охраной окружающей среды, рассматривая и одобряя проекты федеральных законов в данной сфере.

Органы специальной компетенции. Это федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства и их территориальные органы, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользования в качестве своей основной цели деятельности. В настоящее время система и структура федеральных органов исполнительной власти установлена указами Президента РФ. Необходимо отметить, деление органов государственной власти специальной компетенции на органы, осуществляющие управление в сфере охраны окружающей среды и органы, осуществляющие управление в сфере природопользования, является весьма условным, так как некоторые из них осуществляют управление в обеих сферах одновременно.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была создана в соответствии с Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649, подведомственна Правительству РФ и осуществляет функции по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и потребления). Ростехнадзор является органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии; специально уполномоченным органом в области промышленной безопасности; органом государственного горного надзора; специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы в установленной сфере деятельности; органом государственного энергетического надзора и специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) имеет многолетнюю историю, однако, в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 была упразднена, а Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 воссоздана. В соответствии с положениями последнего Указа, она подведомственна Правительству РФ и осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов, управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Министерство природных ресурсов РФ, осуществляет функции: по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая управление государственным фондом недр и лесным хозяйством; использование и охрану водного фонда; использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство лесов; эксплуатацию и обеспечение безопасности водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений); использование объектов животного мира и среды их обитания (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты); особо охраняемые природные территории. В ведении МПР России находятся Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ряд федеральных агентств — Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов и Федеральное агентство лесного хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере:

агропромышленного комплекса, включая: животноводство, ветеринарию; растениеводство, карантин растений; мелиорацию, плодородие почв; регулирование рынка с/х сырья и продовольствия; пищевую и перерабатывающую промышленность; устойчивое развитие сельских территорий;

охоты и рыболовства, включая: производственную Деятельность на судах рыбопромыслового флота и в морских Рыбных портах, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству; охрану, изучение, сохранение, Чспроизводст*в6 и использование объектов животного Ра, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В ведении Минсельхоза России находятся ряд служб и агентств. Так, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) осуществляет функции по контролю и надзору в сфере: ветеринарии; карантина и защиты растений; использования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв; селекционных достижений; охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; водных биологических ресурсов и среды их обитания; защиты населения от болезней, общих для человека и животных. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, рационального использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе:

организует комплексное изучение водных биологических ресурсов; их искусственное воспроизводство и акклиматизацию, мероприятия по их восстановлению и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам;

организует государственный учет и государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов; осуществляет ведение реестров, регистров и кадастров: единого реестра пользователей водных биологических ресурсов; реестра рыбопромысловых участков для прибрежного рыболовства; государственного кадастра водных биологических ресурсов;

определяет ежегодно для российских пользователей и иностранных государств промышленные квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в соответствии с закрепленными за ними в установленном порядке долями в общем объеме квот.

Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз) осуществляет функции: по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, растениеводство, мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, ветеринарии и карантина растений, охраны, изучения, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Министерство экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России) осуществляет функции: по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере экономического развития, внешнеэкономической деятельности, торговли, а также в ряде иных сфер государственного регулирования, в том числе управления федеральным имуществом и кадастра объектов недвижимости; осуществляет правовое регулирование по ряду вопросов, в том числе в сфере управления, распоряжения и приватизации федерального имущества; территориального зонирования и земельных отношений; рынка земли и другой недвижимости и др. В ведении Минэкономразвития России находится ряд федеральных агентств, в том числе Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Федеральная пограничная служба Российской Федерации (ФПС России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной пограничной политики РФ в сфере защиты государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, а также решение задач по охране биологических ресурсов территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ и осуществлению государственного контроля в этой сфере.

59. Субъекты права природопользования, их основные экологические права и обязанности. Субъект права природопользования может рассматриваться в следующих аспектах: а) как возможный по закону обладатель такого права использования, б) как обладатель субъективного права пользования природными ресурсами, носитель установленных законом прав и обязанностей, который является субъектом правоотношений пользования землей, ее недрами, водами и лесами, объектами животного мира и атмосферным воздухом. Закон устанавливает различие между обладателями права природопользования в зависимости от его видов — общего и специального.

Так, в качестве субъекта права общего природопользования выступает каждый человек в России, так как он обладает возможностями пользоваться водами, лесами, землей, вытекающими из закона. При этом нужно иметь в виду следующее обстоятельство. 1% рамках права общего природопользования человек может использовать природные ресурсы лишь для собственных нужд, но не для осуществления предпринимательской деятельности. Это прямо предусмотрено водным и лесным законодательством для осуществления предпринимательской деятельности гражданин природопользователь может использовать водные объекты только после получения лицензии на водопользование, т.е. становясь объектом права специального природопользования. Аналогичным образом решен вопрос и в лесном законодательстве. Устанавливая право граждан пребывать в лесах, ЛК РФ подчеркивает, что граждане могут собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы лишь для собственных нужд. Субъектами права специального природопользования являются юридические лица и граждане-предприниматели.

В природоресурсном законодательстве установлено требование, согласно которому субъекты специального природопользования должны обладать правоспособностью, т. е. способность иметь права и нести обязанности. Кроме того, чтобы субъект права мог своими действиями осуществлять имеющееся у него право и отвечать за выполнение возложенных на него обязанностей, необходимо обладание дееспособностью. Так, право на получение лицензии на водопользование возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18 лет, а юридического лица с момента его государственной регистрации.

Содержание правоотношения природопользования определяется совокупностью прав и обязанностей субъектов соответствующего правоотношения. При характеристике содержания права природопользования следует иметь в виду, что в зависимости от цели природопользования субъекты различных видов права пользования одинаковыми природными ресурсами обладают различными правомочия пользования (например, сельскохозяйственное и несельскохозяйственное землепользование; пользование недрами для добычи полезных ископаемых и для геологического изучения и т.д.).

Права и обязанности природопользователей дифференцированы в зависимости от объекта природы и целей природопользования. Права и обязанности определяются как в законодательных актах, так и в лицензиях (договорах) на природопользование применительно к специальному природопользованию.

Так, в соответствии с Водным кодексом РФ водопользователи имеют право:

осуществлять водопользование в соответствии с водным законодательством РФ;

получать в установленном порядке информацию о состояние водных объектов, необходимую для осуществления их деятельности;

осуществлять другие права, предусмотренные водным законодательством РФ.

Водопользователи обязаны:

рационально использовать водные объекты, соблюдать условия и требования, установленные в лицензии на водопользование и договоре пользования водным объектом;

не допускать нарушения прав других водопользователей, а также нанесения вреда здоровью людей, окружающей природной среде;

не допускать ухудшения качества поверхностных и подземных вод, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

содержать в исправном состоянии очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства;

информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов;

своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов;

выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах;

своевременно вносить платежи, связанные с пользованием объектами;

соблюдать установленный режим использования водоохраных зон;

осуществлять иные мероприятия по охране водных объектов.

Права и обязанности землепользователей определены Земельным кодексом РФ, лесопользователей — Лесным кодексом РФ; пользователей недрами — Законом о недрах, пользователей объектами животного мира - Законом о животном мире и др.

В случаях, предусмотренных законодательством, права природопользователей могут быть ограничены в государственных интересах, а также в интересах других пользователей природными ресурсами. Общее правило на этот счет содержится в Конституции России: владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересованных лиц.

64. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и ее социальная миссия. УР – такое развитие, которое удовлетворяет потребности развития настоящего поколения, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. УР – экономическое развитие, которое не подрывает природную базу для будущих поколений и возрастает в расчете на душу населения. УР – процесс гармонизации человечества и ОС, т.е. приводящие их к гармоничному взаимодействию. УР – повышение качества жизни людей, проживающих в пределах поддерживающей емкости экосистем. УР – такое развитие, которое выводит глобальные цивилизации за пределы хозяйственной емкости биосферы. УР – такое развитие человека, при котором не разрушается природная база этого развития, т.е. воспроизводится пригодная для существования человека ОС, поддерживается достаточная ресурсная база, сохраняется геном человека. УР – улучшение качества жизни людей, которое сохраняет потенциальную емкость экосистем, обеспечивающих жизнь.

Социально-экономические предпосылки возникновения концепции УР:

Господство философии потребления (на протяжении множества веков ресурсный путь развития, «человек – царь природы»)

Господство природоразрушающих технологий (приоритет экономической выгоды)

Иллюзия неисчерпаемости ПРП

Неадекватность механизма ценообразования

Проблема север – юг

Социальная миссия – обеспечение выбора пути, который позволит человечеству выжить, развиваться, не погубив себя и не разрушив границы природной среды.

В последние два десятилетия как альтернатива парадигмам экономического роста и стереотипам потребительского общества стала формироваться концепция устойчивого развития. Идеи устойчивого развития, получившие широкое распространение после публикации в 1987 г. доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию “Наше общее будущее”, нашли практическое воплощение в социально-экономической и экологической политике многих государств. К 2007 г. стратегии или программы устойчивого развития приняли более 100 стран мира, в том числе США, Канада, страны ЕС, Япония, Китай, Индия и др. Принципы устойчивого развития легли в основу Экологической доктрины Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р.

К концу 1960-х гг. в мировом научном сообществе сложилось представление о нарастании экологической напряженности. Многие исследователи пытались заглянуть в будущее — выявить тенденции социально-экономического развития и возможные экологические последствия, как для отдельных регионов, так и для всего мира. В рамках этих тенденций стали разрабатываться глобальные и региональные модели развития. Две первые глобальные модели «Пределы роста» (автор д. Медоуз) и «Человечество на перепутье» (авторы М. Месарович, Е. Пестель) были разработаны в рамках проектов Римского клуба (международной неправительственной организации, созданной в 1968 г. по инициативе и на средства западных стран и занимающейся изучением общечеловеческих и глобальных проблем). В них прогнозировались вероятные состояния глобальной социально-экономической системы в целом и в макрорегиональном разрезе при сохранении современных систем ценностей, ведущих к росту численности населения Земли и увеличению объема производства материальных благ.

Результаты прогнозов по второй глобальной модели детализировали и подтвердили вывод, полученный с помощью первой модели: во всех регионах мира нагрузка на биосферу резко возрастает; необходимо принятие срочных мер по предотвращению прогрессирующего истощения природных ресурсов, как задержки могут привести не только к экономическим потерям, но и к разрушению среды обитания обширных территорий.

Результаты прогнозов, рассчитанные по первым моделям, несмотря на их жесткую критику, оказали значительное воздействие на мировое развитие. Из работ отдельных исследователей они были перенесены в официальные правительственные документы и материалы международных организаций. Резко возросли затраты на программы планирования семьи в развивающихся странах, энерго- и ресурсосберегающие технологии в развитых, рост производства в мировом сельском хозяйстве, общий переход к постиндустриальному, информационному обществу и становление стран новой индустриализации.

В 1972 г. в Стокгольме (Швеция) под лозунгом «Земля только одна» прошла Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которая подчеркнула, что сохранение биосферы — необходимое условие выживания и благополучия человека, а взаимозависимость — неизбежная реальность жизни. С тех пор дата ее открытия — 5 июня — отмечается как Международный день окружающей среды.

Конференция приняла Стокгольмскую декларацию по окружающей среде и план действий, который явился не только основной программой международного сотрудничества, но и ориентиром для разработки национальной стратегии по вопросам окружающей среды. План действий содержал 109 рекомендаций, функционально разделенных на три части: оценка состояния окружающей среды, управление окружающей средой и поддерживающие мероприятия. Поддерживающие мероприятия должны обеспечивать усиление человеческих ресурсов в этой области через образование, подготовку кадров, расширение взаимосвязей с экономикой.

За Стокгольмской конференцией последовала серия ей подобных, способствующих более тесному международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды. В середине 70-х гг. М. К. Толба — директор — исполнитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), выступил с призывом добиваться «развития без разрушения», признающего возможности среды и их пределы.

В 1978 г. на ХIV Генеральной ассамблее Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) принята Всемирная стратегия охраны природы. Основная идея стратегии заключается в том, что в современных условиях глобальное воздействие на биосферу неизбежно и реальная охраны природы возможна лишь при рациональном использовании природных ресурсов и международном сотрудничестве в этой области. Цель Всемирной стратегии — способствовать достижению стабильного экономического развития путем сохранения природных ресурсов.

В данном документе устойчивое развитие определяется как «модификация биосферы и применение человеческих, финансовых, живых и неживых ресурсов для удовлетворении человеческих потребностей и улучшения качества жизни». Отмечается также, что интеграция экономических и экологических интересов может быть достигнута за счет повышения эффективности извлечения благ при постоянных ресурсах. Стратегия придает большое значение развитию и эффективному применению правовых и административных рычагов в целях охраны живой природы в интересах всего человечества, совершенствованию государственного управления, законодательства и контроля в этой области. Она не только определяет главные трудности в деле охраны природы, но и предлагает некоторые пути к их преодолению.

В 1984 г. была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР). В сферу компетенции комиссии входили следующие задачи: вновь проанализировать ключевые проблемы окружающей среды и разработать реалистические предложения по их решению; предложить новые формы международного сотрудничества с целью решения этих проблем, которые позволят внести необходимые изменения в политику и ход событий; поднять уровень понимания этих проблем и готовность к решительным действиям у отдельных лиц, добровольных организаций, учреждений и правительств.

В 1987 г. МКОСР опубликовала доклад «Наше общее будущее» — итог научного анализа причин кризисной экологической ситуации в мире, поиска и выбора путей их устранения. В докладе в качестве основы обеспечения интегрированного подхода к разработке экономической политики на предстоящие тысячелетия была названа концепция экологически устойчивого развития.

Под развитием подразумевается не только экономический прогресс, развитие должно обеспечивать равные возможности людям ныне живущим, а также последующим поколениям. В докладе подчеркивается необходимость изменения существующей модели расточительного и неэффективного развития и потребления для обеспечения устойчивости процесса на основе гармоничного взаимодействия природы и общества, при котором решения на всех уровнях принимались бы с полным учетом экологических факторов.

Устойчивое развитие предполагает создание такой социальной и экономической системы, которая обеспечивала бы на долгосрочной основе не только высокий уровень жизни, но и высокий уровень ее качества, т.е. рост реальных доходов, образовательного уровня, улучшения здравоохранения и т.д. Неразрывность экономики и экологии, их взаимозависимость — одно из основных условий гармонично развивающегося общества.

В 1992 г. (3—14 июня) в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на уровне глав государств и правительств состоялась Всемирная конференция «Окружающая среда и развитие». Повестка дня конференции содержала более десятка вопросов, во внимание участников сосредоточилось на принятии трех важных решений: Декларации по окружающей среде и развитию («Декларация Рио»), долгосрочной программы дальнейших действий в глобальном масштабе («Повестка дня на ХХI век») и Заявления с изложением принципов глобального консенсуса в отношении рачительного использования, сохранения и освоения всех видов лесов. Были подписаны также две конвенции: Конвенция ООН о биологическом разнообразии (к ней не присоединились США) и Рамочная конвенция ООН об изменении климата.

Декларация Рио-де-Жанейро — основополагающий политический Документ Конференции, содержащий генеральные принципы и обязательства по взаимодействию государств в экологической и экономической областях, способствующий устойчивому развитию. Имеется 27 основных принципов, среди них: право на развитие; принцип «виновник загрязнения платит»; «предупредительный принцип».

Повестка дня на ХХI век — программный документ, содержащий около 40 разделов по направлениям деятельности мирового сообщества в области взаимосвязанных проблем окружающей среды и социально-экономического развития на период до 2000 г. и на последующее столетие, включая пути и средства достижения целей, на основе предложенной Конференцией системы финансовых источников и механизмов распределения ресурсов на эту программу.

Принципы рационального использования и освоения лесов — документ, представляющий собой первую попытку на глобальном уровне достичь договоренности о сохранении лесов и лесных ресурсов планеты, обуздать неконтролируемую вырубку всех типов лесов и остановить процесс обезлесения.

Целями Конвенции ООН о биологическом разнообразии являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата — содержит общие предписания для государств и народов относительно поведения в условиях происходящих климатических изменений под влиянием человеческой деятельности.

Достижение устойчивого развития — проблема общепланетарного масштаба, но уровень и степень ее решения в разных странах и регионах имеют определенные различия. Реализация решений Конференции в Рио предполагает сотрудничество между правительствами, межправительственными и неправительственными организациями (как на уровне отдельных регионов, так и мира) по следующим вопросам:

1 разработка политики, поддерживающей экологически и экономически устойчивое развитие;

2 усиление институциональных мер; совершенствование природоохранного законодательства, экологических норм и стандартов;

3 учет экологического фактора при выработке стратегии, планировании и принятии решений;

4 обеспечение проведение экологической экспертизы крупных инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации;

5 усиление научных исследований, направленных на разработку технологий и процессов, ориентированных на использование возобновляемых природных ресурсов;

6 обеспечение экономического стимулирования устойчивой производственной деятельности, повышения эффективности использования сырья и энергии в производственных процессах, снижения вредных выбросов (сбросов) и уменьшения отходов производства;

7 обеспечение и содействие экологической подготовке (обучении) кадров, занятых во всех производственно-технологических звеньях;

8 контроль соблюдения экологических стандартов, правил, норм и законов; национальных расчетов, позволяющих учитывать уровень истощения природных ресурсов и дающих более точное представление о формирование нового мировоззрения, новой экологической этики и др.

Аспекты УР:

Экологический – УР окружающей среды подразумевает чистый воздух, воду, сохранение способности природы к самовосстановлению.

Социальный – с социальной точки зрения УР предполагает объединение всех социальных, этнических, возрастных групп для участия в управлении развитием территории, справедливое распределение работы, дохода, социальных благ, обеспечение безопасности и благополучия.

УР экономической системы включает использование эффективных методов управления и ведения хозяйства, направленных на повышения качества использования ресурсов. Ресурсосберегающие технологии, товары и услуги высокого качества.

Наибольшей устойчивостью обладает экологическая система, наименьшей – экономическая. Если берем приоритетом развития экономические цели, то ставим всю систему в неустойчивое состояние. Т.о УР социальной и экономической подсистем возможно только при условии поддержания УР экологической подсистемы.

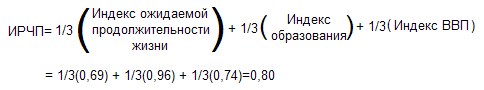

65. Индексы и индикаторы устойчивого развития. Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений), позволяющий судить о состоянии или изменении экономической, социальной или экологической переменной.

Наряду с индикаторами разрабатываются и применяются на практике индексы. Индекс – это агрегированный или взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах или данных. Использование индексов приемлемо там, где хорошо понятны причинно-следственные связи.

Обычно индикаторы описывают явления или состояния окружающей природной среды и всегда указывают на нечто, находящееся вне прямого рассмотрения. Существует множество причин, объясняющих это: непосредственное наблюдение иногда является слишком дорогостоящим; область наблюдения, находящаяся вне прямого рассмотрения, является будущим. Однако часто для решения, принимаемого сегодня, большую важность имеет информация, относящаяся к будущему. Вероятно, обилие разработанных индикаторов позволит получить информацию об этом будущем. Например, при планировании мероприятия на будущее мы обращаемся к прогнозу погоды: глядя на барометр, узнаем давление воздуха, которое служит индикатором будущих погодных условий. Другим примером может служить индекс цены акции (например, индекс Доу Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи), который для инвесторов является индикатором общих тенденций рынка на будущее.

Индикаторы будущего являются обязательными для многих повседневных решений, но они, конечно, могут иметь недостатки, и даже при детальной проработке они будут оставаться несовершенными, ибо будущее – terra incognita. Индикаторы нужны для:

1) Индикаторы используются для обоснования принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения.

2) Индикаторы помогают интерпретировать изменения.