- •А 15.3. Конструкции многоэтажных гражданских зданий ,

- •15.3.1. Конструктивные схемы зданий

- •2. Особенность расчета и конструирования балочных сборных панельных перекрытий.

- •2. Расчет плиты, второстепенных и главных балок

- •3. Конструирование плиты, второстепенных и главных балок

- •3. Расчет и конструирование балок

- •5. Особенности расчета и конструирования безбалочных сборных перекрытий.

- •6. Особенности расчета и конструирования безбалочных монолитных перекрытий.

- •Безбалочные сборные перекрытия

- •9. Виды, особенности расчета и конструирования ж/б балок покрытий.

- •Статический расчет.

- •12. Особенности расчета и конструирования сплошных и сквозных ж/б колонн.

- •13. Принципы расчета диафрагм и ядер жесткости.

- •14. Принципы расчета многоэтажных рам.

- •15. Конструкции зданий, возводимых и эксплуатируемых в сейсмических районах.

- •Основные положения расчета зданий на сейсмические воздействия

- •16. Конструкции зданий, возводимых и эксплуатируемых на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях.

- •17. Конструкции зданий, возводимых и эксплуатируемых в районах вечной мерзлоты.

- •18. Особенности конструкций и расчета высотных зданий.

- •19.Способы усиления жбк.

- •20. Способы восстановления жбк.

- •2. Полимерные составы для склеивания бетонных и железобетонных конструкций

- •21.Особенности расчета и конструирования цилиндрических оболочек и складок.

- •23. Особенности расчета и конструирования гиперболических панелей-оболочек.

- •24. Особенности расчета и конструирования куполов.

- •25. Конструктивные схемы каменных зданий и особенности их расчета.

- •26. Особенности расчета каменных простенков бескаркасных зданий.

- •27. Особенности расчета армокаменных столбов.

- •28. Особенности расчета стен подвалов.

- •29. Конструкции и особенности расчета многослойных стен.

- •30. Усиление и восстановление каменных конструкций.

12. Особенности расчета и конструирования сплошных и сквозных ж/б колонн.

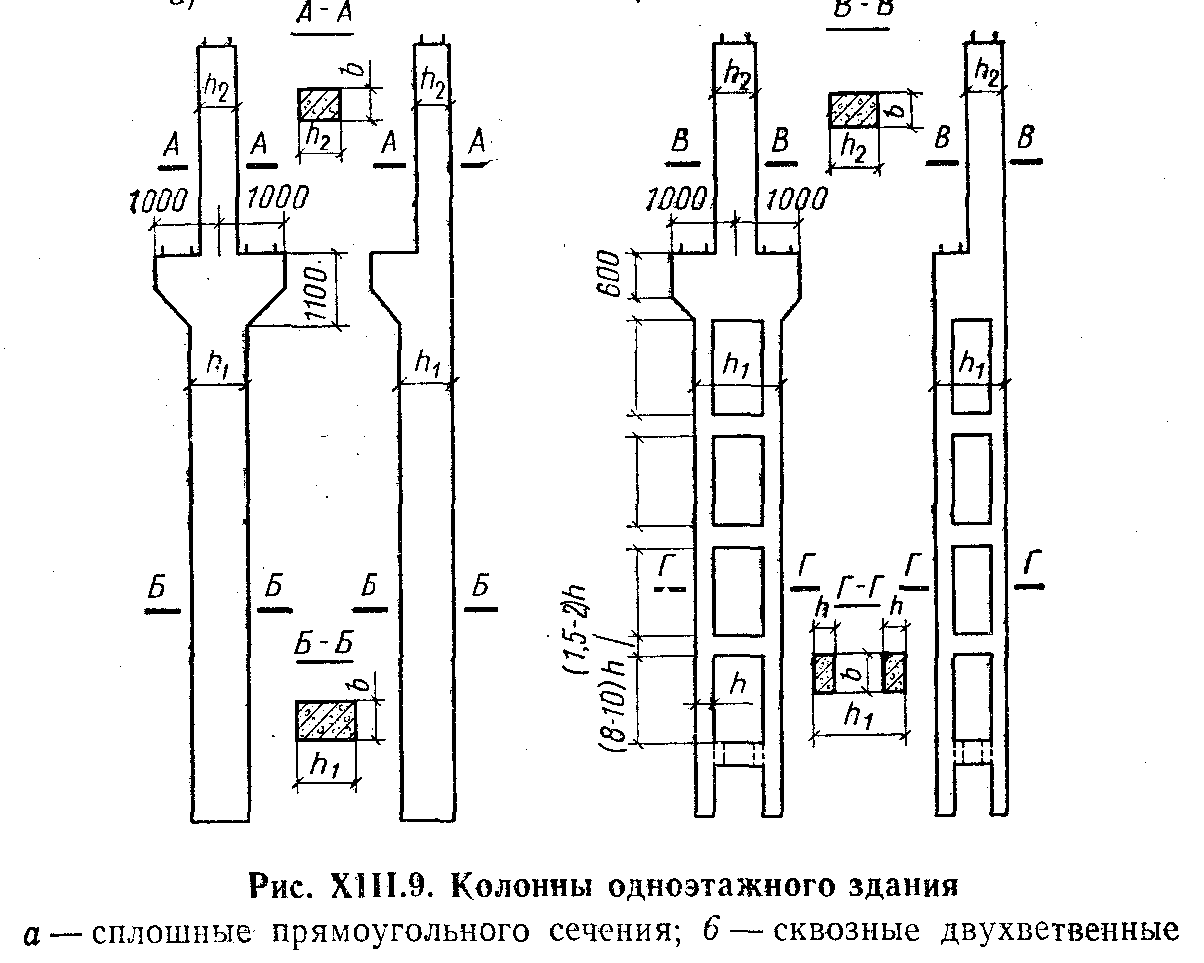

Колонны каркасного здания могут быть сплошными прямоугольного сечения или сквозными двухветвенными. При выборе конструкции колонны следует учитывать грузоподъемность мостового крана и высоту здания. Сплошные колонны применяют при кранах грузоподъемностью до 30 т и относительно небольшой высоте здания; сквозные колонны — при кранах грузоподъемностью 30 т и больше и высоте здания более 12 м. Размеры сечения колонны в надкрановой части назначают с учетом опирания ригелей непосредственно на торец колонны без устройства специальных консолей. Высота сечения принимается: для средних колонн 500 или 600 мм, для крайних колонн 380 или 600 мм; ширина сечения средних и крайних колонн b = 400...600 мм (большие размеры сечения колонны принимают при шаге 12 м). Размеры сечения сплошных колонн в нижней подкрановой части устанавливают преимущественно по несущей способности и из условий достаточной жесткости с тем, чтобы при горизонтальных перемещениях колонн в плоскости поперечной рамы не происходило заклинивания моста крана. По опыту эксплуатации производственных зданий с мостовыми кранами принято считать жесткость колонн достаточной, если высота сечения A,= (l/10...1/14)

Сквозные колонны имеют в нижней подкрановой части две ветви, соединенные короткими распорками — ригелями. Для средних колонн в нижней подкрановой части допускают смещение оси ветви с оси подкрановой балки и принимают высоту всего сечения 1200...1600 мм, для крайних колонн принимают 1000...1300 мм. При этом принимают размеры высоты сечения ветви 250 или 300 мм и ширины сечения ветви 500или 600 мм.

Расстояние между осями распорок принимают (8— 10) h. Распорки размещают так, чтобы размер от уровня пола до низа первой надземной распорки составлял не менее 1,8 м и между ветвями обеспечивался удобный проход. Нижняя распорка располагается ниже уровня пола..

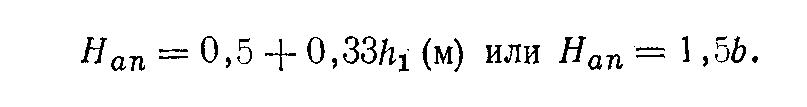

Соединение двухветвенной колонны с фундаментом осуществляют в одном общем стакане или же в двух отдельных стаканах; во втором соединении объем укладываемого на монтаже бетона уменьшается. Глубину заделки колонны в стакане фунд. принимают равной большему из двух размеров.

Кроме того, глубина заделки колонны должна быть проверена из условия достаточной анкеровки продольной рабочей арматуры. Если в одной из ветвей колонны возникает растягивающее усилие, соединение колонны с бетоном замоноличивания выполняется на шпонках.

Колонны (сплошные и двухветвенные) обычно изготовляют в вдде одного цельного элемента. Членение их на части по высоте для уменьшения веса монтажных элементов связано с затруднениями по устройству стыков, а потому осуществляется редко.

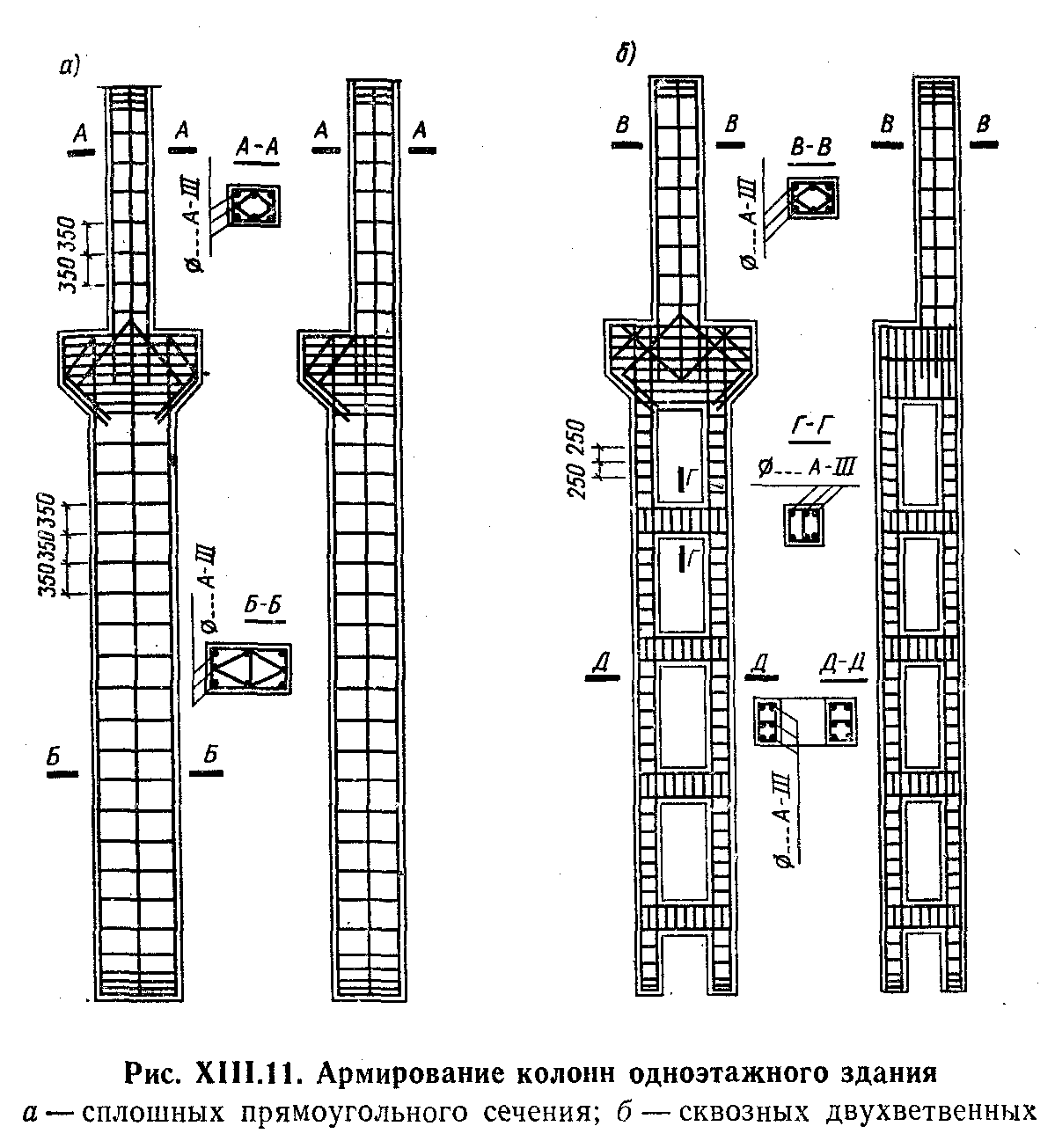

Примеры армирования сплошных и двухветвенных колонн приведены на рис. XIII.11; средние колонны, испытывающие действие моментов двух знаков, армируются симметрично. Для колонн применяют бетоны классов В15-ВЗО.

13. Принципы расчета диафрагм и ядер жесткости.

Диафрагмы и ядра (стволы) жесткости устраиваются в зданиях с рамно-связевой и связевой конструктивной схемой, методика их расчета зависит от расчетных схем этих систем

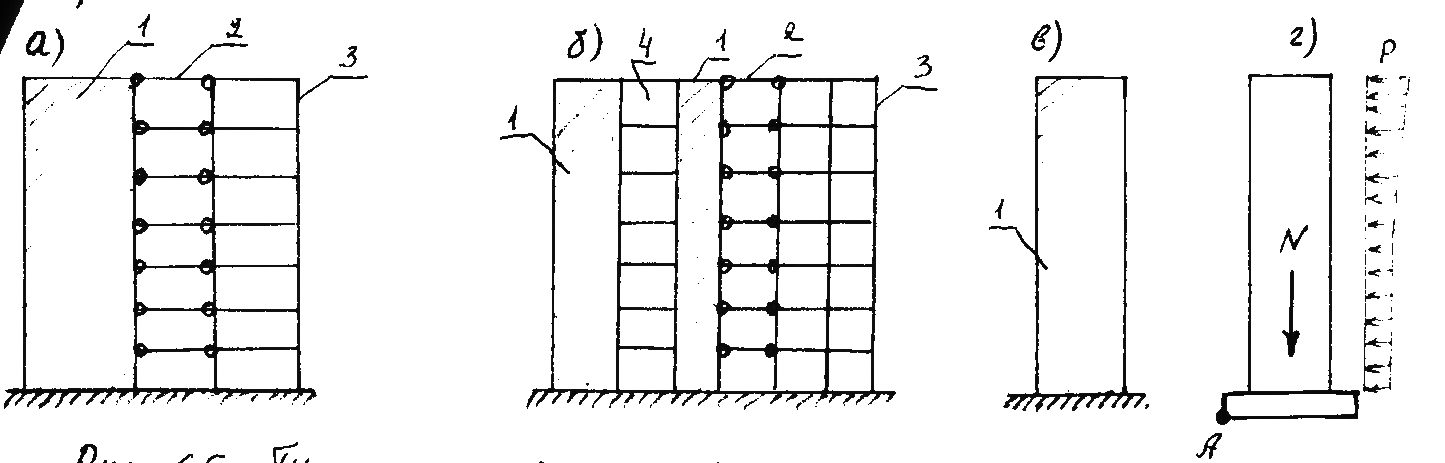

а) рамно-связевая; б) рамно-связевая и проемные диафрагмы; в) связевая со сплошными диафрагмами; 1- диафрагма, 2 – связи перекрытия, 3 – рама, 4 – проем; г) расчетная схема на опрокидывание.

Диафрагмы и ядра жесткости рассчитывают совместно с закрепленными с ними колоннами. Вертикальными являются нагрузки от веса этих конструкций и опирающихся на них перекрытий. Горизонтальную ветровую нагрузку определяют с учетом увеличения ветрового напора по высоте и собирают с той части здания, с которой она передается на рассчитываемую диафрагму. При высоте здания более 12 этажей и 40 м кроме статической составляющей ветровой нагрузки учитывается и динамическая.

Усилия в элементах рамно-связевой или связевой систем определяются методами строительной механики, а также с использованием таблиц. Диафрагма вместе с колоннами имеет двутавровое сечение; коробчатое сечение ядра жесткости также приводится к двутавровому. Конструктивные расчеты диафрагм и ядер жесткости выполняют как для внецентренно сжатых элементов двутаврового профиля.

Кроме расчета прочности для диафрагм и ядер жесткости делают проверку на опрокидывание (потерю устойчивости положения) по условию

МА,уд / МА,опр ≥1,5

Где МА,уд – удерживающий момент вертикальных нагрузок N относительно нижней крайней точки фундамента А

МА,опр – опрокидывающий момент от горизонтальной ветровой нагрузки относительно той же точки.

Вертикальные нагрузки определяют с коэф-том надежности γf=0,9, а горизонтальные – с γf=1,4.

Расчетом по деформациям определяют прогиб на уровне верха здания: он не должен превышать Н/500, где Н – высота здания.