- •1. Введение в дисциплину

- •. Основные понятия и определения бжд

- •1.2. Аксиоматика бжд

- •1.3. Принципы, методы и средства безопасности жизнедеятельности

- •Аграрное производство, которое доминировало в Европе практически к началу XVIII в.

- •Промышленное производство, которое началось с того момента, когда пар и машина осуществили революцию в промышленности.

- •Информационное производство — производство знаний, что все более превращается в определяющую форму труда. На третьем этапе производство идей, знаний, информации выходит на первый план.

Профессор кафедры ОТ, доктор технических наук Широков Ю.А.

Тезисы лекции 1. «Введение в безопасность. Основные понятия,

термины и определения. Человек и техносфера»

. Общие Требования к содержанию и уровню

освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества.

Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации.

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, химических, биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты».

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.

Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и природу.

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты.

В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются набором факторов (вредных факторов), способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем (количественным значением) вредных факторов при реализации опасности.

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных размеров вреда.

Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, социальный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и немотивированный, приемлемый.

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность - это состояние объекта защиты и системы и системы «человек-среда обитания», при котором риск не превышает приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков вещества, энергии и информации – допустимых величин, при превышении которых ухудшаются условия существования человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспечения.

При изучении дисциплины рассматриваются:

современное состояние и негативные факторы среды обитания;

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности;

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации;

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере;

методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;

мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизнедеятельности;

методы контроля и управления условиями жизнедеятельности.

Характерные системы "человек - среда обитания". Системы «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Понятие техносферы. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания.

Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников.

Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности.

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий.

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы.

Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Безопасность и демография. Устойчивое развитие социума в формирующемся обществе риска. Культура безопасности как фактор устойчивого развития.

Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.

Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. Аксиома о рискогенности деятельности человека, аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип антропоцентризма в обеспечении безопасности.

Структура дисциплины и краткая характеристика ее основных модулей. Организационно-методические вопросы изучения дисциплины - трудоемкость модулей, виды учебной работы, система балльно-рейтингового контроля, рекомендуемая последовательности освоения модулей дисциплины.

Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды, информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности.

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Исторические, управленческие и технико-экономические причины формирования неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.

Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектурно- планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекриационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Понятие о городской и техносферной логистике жизненного цикла продукции и услуг как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества.

Блок направления подготовки

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. Основные опасности и риски в выбранной области профессиональной деятельности. Отраслевые особенности по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Задачи области знаний и вида профессиональной деятельности в обеспечении безопасности в техносфере. Вклад области знаний в решение проблем безопасности и экологии техносферы. Примеры использования области знаний для обеспечения безопасности.

Блок вузовский.

Особенности проблемы безопасности в агропромышленном комплексе. Примеры конкретной деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности применительно к выбранному виду и профилю профессиональной деятельности.

Состояние техносферной безопасности в регионе, городе, на селе – основные проблемы и пути их решения. Примеры конкретной деятельности по профилю профессиональной работы для решения проблем техносферной безопасности.

Безопасность жизнедеятельности

Задачи лекции 1.

Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Постиндустриальное общество как общество риска. Концепция общества риска. Значение компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности.

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека с техносферой.

Является составной частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника.

Целью БЖД также является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.

Безопасность жизнедеятельности входит в состав системы гражданской обороны.

Три основные задачи БЖД

Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и координат.

Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод.

Ликвидация возможных опасностей исходя из концентрации и остаточного риска и ликвидация последствий воздействия на человека опасности.

Опасность — это явление, процессы или объекты которого способны в определенных условиях наносить вред здоровью человека непосредственно или косвенно

1. Введение в дисциплину

. Основные понятия и определения бжд

Безопасность жизнедеятельности в широком смысле определяют как «науку об оптимальном взаимодействии человека со средой обитания», причем среда обитания определяется как часть пространства и совокупность реальных объектов, окружающих человека в местах его пребывания. Современный человек в своей повседневной жизни неотделим от мира машин, что нашло отражение в термине «техносфера», понимаемом как мир техники, искусственная, созданная человеком среда, входящая в биосферу и взаимодействующая с ним. И это взаимодействие со временем становится все более драматичным. Последние десятилетия отмечены резким ростом числа аварий, человеческих жертв, размеров экономического ущерба, деградации природной среды.

В связи с этим выделяют ближайшую и стратегическую задачи безопасности жизнедеятельности как научного направления. Ближайшая задача - это обеспечение здоровых условий жизни и труда, высокой продолжительности жизни. Стратегическая задача подразумевает обеспечение выживаемости и сохранение цивилизации в условиях бурно развивающихся экологического и социального кризисов.

Ни в коей мере не являясь простой суммой знаний, содержавшихся в читаемых ранее курсах «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», "«Гражданская оборона", учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обобщает многие данные, положения, выводы, полученные в рамках соответствующих научных направлений, и служит, таким образом, методологической базой для решения конкретных вопросов в области безопасности труда, экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, она интегрирует в себе элементы таких наук как физика, химия, теория надежности, физиология, гигиена, эргономика, инженерная психология, таких специальных разделов математики как алгебра логики, теория вероятностей, математическая статистика, теория катастроф.

Цели безопасности жизнедеятельности как учебной дисциплины формулируются как приобретение теоретических знаний и навыков для выявления, оценки и контроля опасностей окружающей среды, в том числе производственной, а также разрабатываемой техники и технологии, разработки и осуществления мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, создания безопасных условий жизнедеятельности, проектирования оптимальных производственных и трудовых систем, прогнозирования и принятия правильных решений в условиях чрезвычайных ситуаций.

Однако, к концу 20-го века была осознана необходимость создания новой науки, обобщающей научные данные нескольких дисциплин, формирующей единый понятийный, теоретический и методологический аппарат. В 1990 г. впервые официально появилось название «Безопасность жизнедеятельности». Предмет с таким названием был введен в учебные программы вузов Приказом №473 Госкомвуза СССР.

Объектом изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является комплекс явлений и процессов в системе «человек - среда обитания», негативно воздействующих на человека и среду оби обитания.

Цель изучения дисциплины - это получение знаний о методах и средствах обеспечения безопасных и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла.

Рассмотрим некоторые основополагающие понятия БЖД.

Опасность. Характерным свойством (непременным условием) процесса взаимодействия человека со средой его обитания является потенциальная опасность. Опасность - это центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. Мы представляем себе опасность как возможность, угрозу бедствия, катастрофы, любого нежелательного явления, процесса.

Можно дать следующее определение опасности:

опасность – это явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных наносить ущерб здоровью человека или окружающей среде.

Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека. Говорят также, что такие системы обладают так называемым остаточным риском, т.е. способностью к потере устойчивости или длительному отрицательному воздействию на человека, окружающую среду.

Объективной основой опасности является неоднородность системы «человек - среда обитания».

Опасности носят потенциальный характер. Актуализация, или реализация опасностей происходит при определенных условиях, именуемых причинами. Для живых организмов опасность реализуется в виде травмы., заболевания, смерти.

Признаками, определяющими опасность, могут быть:

угроза для жизни;

возможность нанесения ущерба здоровью;

нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека.

нарушение условий нормального функционирования экологических систем

Количество признаков, характеризующих опасность, может быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей анализа.

Источниками формирования опасностей в конкретной деятельности могут быть:

сам человек как сложная система «организм - личность», в которой неблагоприятная для здоровья человека наследственность, физиологические ограничения возможностей организма, психологические расстройства и антропометрические показатели человека могут быть непригодны для реализации конкретной деятельности;

элементы среды обитания, которыми для любой деятельности являются: предметы, средства и продукты труда, используемая энергия, климатические условия жизни или микроклиматические условия труда (температуры, влажность и скорость движения воздуха), животный и растительный мир, коллектив людей, отдельный человек;

процессы взаимодействия человека и среды обитания.

Потенциальный характер опасностей проявляется также и в том, что для человека опасность может реализоваться только в тех случаях, когда зона воздействия опасностей пересечется с зоной деятельности (нахождения) человека. Например, человек попадает в зону действия электрического тока, шума, вибраций, криминальных структур, движения транспорта и т.д.. В терминологии безопасности жизнедеятельности используются в связи с этим такие термины как:

ноксосфера (<лат. nox: опасность) - область, зона, в которой проявляются опасности;

гомосфера (<лат. homo: человек) - область, зона, в которой пребывает человек.

Как было сказано выше, опасность реализуется при наличии определенных причин, движущих сил, именуемыми факторами1 опасности. В безопасности жизнедеятельности часто используется понятие негативного фактора, который охватывает все использовавшиеся ранее понятия: опасный фактор, вредный фактор, поражающий фактор (см. п.1.2).

Важнейшим понятием, определяющим во многом и концепцию и стратегию разработки мер по обеспечению устойчивости и безопасности системы «Человек - среда обитания», является само понятие безопасности.

Безопасность - это состояние защищенности человека, общества, окружающей среды от опасностей различного происхождения. При этом имеется в виду, что обеспечиваются условия, при которых исключается появление опасностей или превышение научно обоснованных допустимых уровней опасных факторов. В более узком значении понятие безопасность трактуется как состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключается возможность реализации потенциальных опасностей, т.е. причинение вреда (ущерба здоровью человека). Если же говорить о безопасности системы «Человек-машина-среда», то надо иметь в виду, что ее параметры не являются неизменными и могут приводить систему как в безопасное, так и в опасное состояние. В этом случае уместно говорить о безопасности как о свойстве системы. Таким образом, можно дать следующее определение:

безопасность - это свойство систем «Человек-машина-среда» сохранять при функционировании в определенных условиях такое состояние, при котором с заданной вероятностью исключаются происшествия, обусловленные воздействием опасности на незащищенные компоненты систем и окружающую природную среду, а ущерб от неизбежных при этом непрерывных энергетических и материальных выбросов не превышает допустимого.

Наличие в определении безопасности выражений «определенная вероятность», «заданная вероятность» непосредственно связано с основополагающим постулатом БЖД - аксиомой о потенциальной опасности любой деятельности и признанием в этой связи факта о принципиальной недостижимости абсолютной безопасности.

ность жизнедеятельности в агросфере

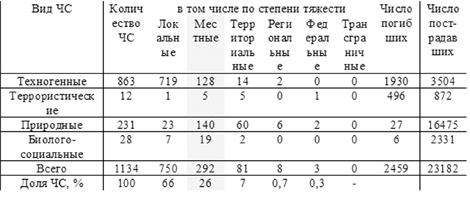

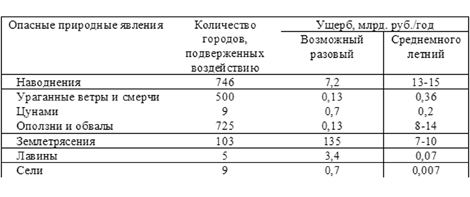

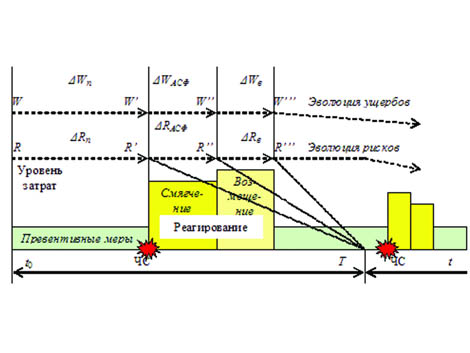

Эпизодически происходящие в случайное время и месте чрезвычайные ситуации (ЧС) природного, техногенного и террористического характера значимо влияют на жизнедеятельность населения муниципальных образований [1], приобретают вследствие этого широкий общественный резонанс и вызывают неприятие населением связанных с ЧС рисков. Поэтому, вопросы их предупреждения, смягчения последствий в случае наступления являются актуальными и должны иметь высокий приоритет в деятельности органов местного самоуправления. Официально принятая в РФ классификация ЧС по степени тяжести [2] приведена в табл. 1. Каждый из 6 классов ЧС выделяется с помощью 4 параметров, характеризующих последствия ЧС. В табл. 1 обозначены: пределы территории объекта производственного или социального назначения; пределы населенного пункта, города, района; пределы субъекта РФ; wA - пределы территории двух субъектов РФ; пределы территории РФ. Негативные события с последствиями, не классифицируемыми как ЧС, рассматриваются как происшествия. В соответствии с существующим разграничением полномочий [3] за ликвидацию ЧС местного уровня отвечают органы местного самоуправления. Анализ распределения техногенных ЧС в России по тяжести последствий приведен в табл. 2 [4]. Из нее видно, что оно описывается усеченной монотонно убывающей плотностью распределения вероятностей, в соответствии с которой преобладают ЧС с незначительными последствиями. Социальные потери для населения страны от ЧС оцениваются числом пострадавших и погибших (табл. 3), а социальный риск -распределением ЧС по числу пострадавших (погибших). Среди местных ЧС самую большую долю составляют аварии на тепловых сетях в холодное время года (24 %), пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения (18 %), аварии на электроэнергетических системах (9 %), аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (9 %). Стихийные бедствия. Для России характерны повсеместная распространенность опасных природных процессов и явлений, связанных с холодным, снежным зимним климатом, создающим довольно высокое в сравнении с другими странами «сопротивление природной среды» индустриальному хозяйству. На ее территории, обладающей чрезвычайно большим разнообразием геологических, климатических условий, наблюдается более 30 видов опасных природных явлений (из порядка 50 в целом по миру). Распределение природных ЧС в России по тяжести последствий приведено в табл. 2. Его вид отличается от распределения техногенных ЧС: максимум приходится не на локальные, а на местные ЧС (распределение числа ЧС по тяжести последствий является колоколообразным). Это обусловлено, видимо, тем, что в силу приспособленности к природным опасностям элементов инфраструктуры стихийные бедствия носят пороговый характер, т.е. ущерб наступает только в случае сильных событий, превышающих достигнутый на данной территории уровень стойкости элементов инфраструктуры. Но если уж это событие произошло, то в силу пространственного действия негативных факторов их уровни, превышают уровни стойкости для большого числа объектов, что приводит к значительному ущербу. Население постепенно защищает территорию от опасных природных явлений все большей силы, но не против сильнейших событий. Поэтому когда они происходят, то имеют место сразу большие последствия. По данным многолетних наблюдений (табл. 4) наибольшую опасность в России представляют наводнения (подвержено 746 городов), оползни и обвалы (725), землетрясения (103), смерчи (500), Именно с этими процессами часто связан огромный социально-экономический ущерб. Для снижения потерь, повышения устойчивости функционирования социально-экономических систем (СЭС) на всех уровнях (страны, субъекта федерации, муниципального образования, организации) необходимо осуществлять меры защиты от ЧС. Однако, реализация мер защиты также связана с немалыми затратами, что требует соразмерять затраты с предотвращаемым ущербом [5,6]. Для редких событий речь должна идти о предотвращаемом риске. Поэтому, при управлении рисками ЧС необходимо оценивать эффективность мер по их снижению, а для этого нужны обоснованные показатели эффективности. Для редких событий, какими являются ЧС в отдельном муниципальном образовании, эти показатели должны основываться на показателях риска. В финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС (средства федерального бюджета, резерва Правительства РФ, органа исполнительной власти субъекта федерации, средства органа местного самоуправления, средства организаций, средства других источников) доля средств органов местного самоуправления составляет пока в среднем по России порядка 1 %, что явно недостаточно. При этом основными направлениями финансирования являются (рис. 1):

Международный опыт показывает, что важным является рациональное распределение ресурсов между этими тремя составляющими. Для решения этой задачи необходимы показатели эффективности и экономической эффективности предпринимаемых мер по снижению риска и смягчению последствий ЧС (табл. 5). В табл. 5 обозначено: с - объем выделяемых ресурсов за единичный интервал времени Т (принимается равным 1 году); сп и ср - затраты в год на предупреждение ЧС и реагирование на них соответственно, САСФ и св - затраты на смягчение последствий действиями аварийно-спасательных формирований и затраты на возмещение ущербов Категории Wчcj классификация ЧС по степени тяжести

таблица

1

Распределение числа ЧС в России по тяжести последствий, доли в %

таблица

2

Распределение ЧС в России по степени тяжести в 2004 году

таблица

3

Вначале рассмотрим показатели эффективности превентивных мер, а затем показатели эффективности реагирования. Показатели эффективности реагирования вводятся при условии, что реализованы превентивные меры (если превентивные меры не реализовывались, то в расчетные соотношения вводятся соответствующие коррективы). Показатели эффективности комплекса мер вычисляются при условии, что превентивные меры могут не достичь цели. Превентивные меры приводят к снижению риска в расчете на некоторый интервал времени (обычно на год), т.е. снижению вероятности ЧС и сокращению возможного ущерба. Степень достижения цели (эффективность) превентивных мер оценивается отношением 3n=-^Rn/R (целевой ориентир эп 1), где ЛК*= К-R' - предотвращенный риск; R= а (т) w и R'= a' (T)w - риски до и после принятия превентивных мер; а' (т) = л'т - математическое ожидание числа ЧС за интервал времени Т после принятия превентивных мер; л' -частота (интенсивность) ЧС после принятия превентивных мер; w и w -ущербы от ЧС до и после принятия превентивных мер. Для редких ЧС их вероятность после осуществления превентивных мер Q'(Т) около л'Т. Ориентировочный социально-экономический ущерб от опасных природных явлений

таблица

4

Особенностью превентивных мер является необходимость осуществления реальных затрат сегодня в обмен на сокращение виртуального ущерба в будущем. реализацию превентивных мер должны быть экономически обоснованными, Условие экономической обоснованности превентивных мер защиты населения и территорий от ЧС в расчете на интервал времени Т записывается в виде ^Rn - Сn > 0, (1) где Сn- затраты на превентивные меры. В частности, в настоящее время на местном уровне ведутся работы по реконструкции автоматизированных систем централизованного оповещения, созданию локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Осуществляются мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов производственного и социального назначения в условиях ЧС, внедряются современные системы контроля за опасными технологическими процессами, Отметим также, что ускоренная амортизация как источник быстрого накопления амортизационных отчислений на потенциально опасных объектах может стать эффективным способом замены устаревших технологических процессов новыми и более безопасными. Из (1) экономическая эффективность затрат на превентивные меры определяется отношением Nn=^Rn/cn и для экономически обоснованных мер должна быть больше 1. С увеличением объема предпринимаемых мер защиты присущие рассматриваемому муниципальному образованию риски снижаются (степень защищенности населения повышается), но снижается также и эффективность Nn затрат на защиту. При Nm < 1 дальнейшее вложение средств в превентивные меры защиты становится экономически необоснованным. Иногда, правда, вследствие влияния психологических факторов неприятия обществом некоторых рисков, например, радиационного, осуществляются и экономически необоснованные меры. Составляющие мер защиты относительно момента наступления ЧС и эволюция ущербов (рисков в случае редких событий) в процессе их реализации.

Рис.1

Несмотря на осуществление превентивных мер в каждой сфере деятельности сохраняется определенный уровень ЧС, обусловленный остаточным риском R', который еще не успели или не смогли предотвратить. Остаточный риск R' обусловлен следующими факторами:

Эффективность реагирования на ЧС. Способом повышения защищенности населения от остаточного (непредупрежденного) риска является реагирование на ЧС (ликвидация их последствий), включающее:

Эффективность мер по смягчению последствий (или эффективность АСФ), предпринимаемых при условии, что ЧС произошла, оценивается показателем ЭACФ=^RACФ/R = QW-QW/QW=^WACФ/W, (2), где ^RАСФ =R' R' '- смягченный в результате действий АСФ риск в расчете на интервал времени Т; R'=Q'w и R''=Q'W' - оставшийся непредупрежденным и несмягченным риск соответственно;

Затраты на АСФ осуществляются ежегодно, а ущерб их действиями смягчается только в случае наступления ЧС. Поэтому экономическая эффективность затрат на смягчение последствий (содержание АСФ) определяется показателем NACФ=^RACФ/CACФ=Q^WACФ/CACФ где сАСФ - затраты на подготовку, оснащение, содержание и действия АСФ по смягчению (ликвидации) последствий произошедшей ЧС в расчете на год. Возмещение ущерба после того, как ЧС произошла является одним из важных элементов защитынаселения. Реализация остаточного риска приводит к ущербам для физических и юридических лиц. Размер возмещения определяется исходя из следующих положений:

Степень возмещения ущерба от ЧС зависит от развитости системы возмещения - в США достигает 50 %, в странах Западной Европы - 25, в России - 3. Возмещение ущерба, также как и смягчение ЧС действиями АСФ, происходит при условии, что ЧС произошла. Пусть ДRв = R'' - R''' - сумма возмещенных ущербов в год с учетом вероятности их появления за счет всех источников финансирования, R'''=Q'W '', w '' - средний ущерб от ЧС, оставшийся невозмещенным. Так как целевым ориентиром является дкв R '', то степень (эффективность) возмещения ущерба оценивается отношением ЭB=^Rв/R=R-R/R=QW-QW/QW=^Wв/W, где ДWв - средний возмещаемый ущерб от ЧС. Таким образом, эффективность некоторой территориальной системы возмещения ущербов от ЧС оценивается средней по произошедшим ЧС долей возмещаемого ущерба. Экономическая эффективность возмещения Nв=^Rв/Св фактически всегда меньше 1, так как реализация способов финансирования риска [7] для хозяйствующих субъектов вследствие действия факторов времени и неопределенности связана с дополнительными расходами или недополученными доходами. Учитывая, что целевой функцией защиты от ЧС является повышение степени предотвращения, смягчения и возмещения ущерба, то степень (эффективность) защиты населения принятыми мерами оценивается отношением, где ДR= ДRп + ДRасф +ДRв.. Так как реагирование на ЧС осуществляется при условии, что последняя произошла (не предотвращена), то Э = Эп + (1 - Эп) [ЭАСФ + (1 - ЭАСФ ) Эв] , (3) а результирующая экономическая эффективность затрат на защиту от ЧС оценивается соотношением: n=^Rn+^RACФ+^Rв/c Соотношение для оценки л по частным эффективностям с учетом доли произведенных соответствующих затрат имеет вид: n = аnnn + аАСФ nАСФ + ав пв, где аn= сn/с, аАСФ = сАСФ/с и ав = cв/с. Оценки эффективности и экономической эффективности защиты от ЧС полезны для сравнительной оценки результатов работы близких по условиям функционирования муниципальных образований и для конкретного муниципального образования в динамике во времени. На основе предложенной системы показателей могут быть решены задачи оптимизации затрат на защиту, в частности, рациональногораспределения затрат на предупреждение ЧС и реагирование на них. Высокая эффективность вложений финансовых средств в мероприятия по предупреждению возникновения, снижению риска и смягчению последствий циклических чрезвычайных ситуаций природного характера достигнута в ряде субъектов Российской Федерации. Так, например, выделение в 2004 г. необходимых финансовых ресурсов на превентивные меры позволило: в Новосибирской области снизить затраты на ликвида цию последствий весеннего половодья до 30 %, по сравнению с прошлыми годами; в Тюменской области не допущено распространения очагов природных пожаров на территории населенных пунктов, объектов экономики, транспортной и производственной инфраструктуры. Более глубокое внедрение механизмов экономического регулирования позволит значительно повысить защищенность населения, природной среды и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Цель совершенствования экономических механизмов и их применения на всех уровнях, включая местный, состоит в том, чтобы создать условия, при которых физическим и юридическим лицам было бы не только выгодно принимать меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению их риска, но и убыточно хозяйствовать по-другому. Формирование эффективной системы экономических механизмов в области защиты населения и территорий от ЧС в условиях существующего разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местными органами власти является в настоящее время важнейшей задачей. Положительный опыт разработки и использования экономических механизмов предупреждения чрезвычайных ситуаций накоплен в Вологодской и Ивановской областях, Республике Калмыкия, г. Москве. Он показывает, что необходимо полнее использовать следующие механизмы:

Объективную картину рисков для жизнедеятельности населения на территории муниципального образования должны дать паспорта их безопасности. К настоящему времени типовые паспорта безопасности муниципальных образований разработаны. На их основе необходимо разработать паспорта безопасности каждого муниципального образования. Эта задача требует детального анализа опасностей для жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, источников природных и техногенных опасностей на ней, расчета частот их реализации, социального и индивидуального рисков. Проблемным вопросом в настоящее время является финансирование проведения паспортизации. В 2005 г. под эгидой ООН в Японии состоялась Всемирная конференция по предотвращению природных катастроф, на которой были подведены итоги прошедшего Международного десятилетия по уменьшению опасности бедствий и принято принципиальное решение - предупреждение катастроф должно опираться не только на достижения научно-технического прогресса, но, в первую очередь, на образовательную и просветительскую работу с населением, на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. Эта задача должна решаться на всех уровнях, и не в последнюю очередь - на местном уровне. Безопасность жизнедеятельности не может быть обеспечена, если принципы безопасности жизнедеятельности не будут внедрены в сознание общества, его культуру путем профессионального образования и массового воспитания. Поэтому в стране создается система образования и воспитания в области безопасности жизнедеятельности.

Рассмотрим особенности воздействия на жизнедеятельность населения муниципальных образований последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера с радиоактивным воздействием на людей и радиационным загрязнением окружающей среды. Представляется, что лучше рассматривать такие вопросы на основе анализа произошедших в нашей стране радиационных аварий и предпринятых мер по защите населения от их последствий, оценить по прошествии времени целесообразность и эффективность осуществленных в этом направлении мероприятий. Не рассматривая специальные технические меры защиты населения (бомбоубежища, противогазы, специальные укрытия и т.п.), которые реализуют в необходимых случаях органы и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), остановимся на социально-экономических аспектах обеспечения защиты здоровья населения при ЧС с радиоактивными и радиационными последствиями. В новейшей истории на территории Советского Союза и нынешней Российской Федерации можно отметить несколько крупных радиационных аварий. Самой значимой аварией с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду и поражением населения является авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (Украина) в 1986 году, получившая официальное название «катастрофы» в документах нашей страны и признанная таковой Организацией объединенных наций (ООН). Взорвавшийся реактор РБМК-1000 четвертого энергоблока ЧАЭС мощностью в 1 миллион киловатт был введен в эксплуатацию в декабре 1983 года и к моменту аварии проработал 715 эффективных суток. Вес ядерного топлива в реакторе составлял 190,2 тонны (двуокись урана-235 с обогащением 2,0 % по чистому урану). За период работы в активной зоне реактора накопилось 1,5 миллиардов кюри продуктов деления и активации (радиации). Из общего количества ядерного топлива примерно 96 % осталось после аварии в разрушенном реакторе, и 4 % было в результате взрыва и последующего возгорания, длившегося почти две недели, выброшено в атмосферу. Тех четырех процентов радиации (примерно 50 млн. кюри радиоактивности) оказалось достаточно, чтобы радиоактивные облака распространились на полмира, от Китая до Канады. На территории бывшего СССР радиоактивному загрязнению подверглись Украина, Белоруссия и РСФСР с общей площадью по наиболее распространенному радиоактивному элементу цезию-137 с плотностью выше 1 кюри/кв. км. 130 тысяч кв. километров с населением около 5 млн. человек. В России авария на Чернобыльской атомной электростанции привела к радиоактивному загрязнению 57 тыс. кв.км. территорий 19 административных образований (областей и республик) Российской Федерации, на которых проживало 2, 7 млн. жителей. Наибольшую опасность в первые часы радиоактивные выбросы представляли для жителей города Припять, находящегося в 4 км. от ЧАЭС. В этом городе численностью 50 тыс. жителей проживали в основном работники атомной электростанции и их семьи, а также работники строительных организаций, возводящих вторую очередь АЭС, и обслуживающих атомную станцию предприятий и организаций. Правительственной комиссией, образованной для рассмотрения причин чернобыльской аварии и организации работ по ликвидации ее последствий, было принять решение об эвакуации жителей г. Припяти из опасной радиоактивной зоны, что было выполнено довольно организованно 27 апреля с 14 по 18 часов. Всего же в первоначальный период из опасных для проживания районов трех республик было эвакуировано 116 тысяч человек, из них 181 человек из Брянской области РСФСР. За прошедшие 1,5 суток со времени взрыва на атомной электростанции до эвакуации населения г. Припяти радиоактивное облучение уже нанесло существенный вред жителям города, многие из них получили значительные доли облучения. Не были приняты необходимые меры по оповещению людей об опасности аварии на ЧАЭС и не доведены до них самые простейшие рекомендации по поведению в такой ситуации (закрывать окна и форточки, не гулять на улицах, не выпускать из домов детей, не проводить массовых мероприятий и т.п.). Руководители атомной электростанции и города, другие должностные лица ждали указаний из Москвы, а после оправдывались, что боялись паники населения. Правда, и государственные органы долго разбирались с этим ЧС и не информировали население. Первое официальное сообщение по радио и телевидению об аварии на Чернобыльской АЭС от имени Совета министров СССР появилось только 28 апреля 1986 года, а в советской прессе - 29 апреля 1986 года. 14 мая 1986 года по радио и телевидению выступил лидер страны - Генеральный Секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. В первый период после аварии с радиационным загрязнением (до двух месяцев) одним из основных источников радиационной опасности для населения являются радиоактивные изотопы йода (йод-131). Борьба с этой угрозой довольно простая: необходимо провести с населением так называемую йодную профилактику, т.е. каждому жителю необходимо принять таблетки йодистого препарата и запить водой. Йод заполняет щитовидную железу человека и не дает возможность проникнуть туда радиоактивному йоду, обязательно присутствующему при радиационных авариях на атомных станциях. Такая профилактика во многих случаях не была проведена или проведена с опозданием по многим населенным пунктам, что было уже неэффективным мероприятием. Население, которое осталось проживать на радиоактивно загрязненных территориях, ощущало на себе воздействие по нескольким направлениям. Обобщающим показателем радиационной опасности низких уровней облучения человека является эффективная доза (ЭД), определенная по суммарному радиобиологическому эффекту воздействия радиоактивных продуктов на человека с учетом всех значимых каналов: внешнее гамма-облучение, внутренне облучение органов и тканей в результате потребления им загрязненных пищевых продуктов и вдыхание загрязненного воздуха. Внутреннее облучение осуществляется через так называемую «радиационную пищевую цепочку». Радиоактивный йод и другие опасные радионуклиды, в первую очередь цезий-137 и стронций-90, загрязняют почву и воду, и через них попадают в сельскохозяйственные растения, откуда идут в пищу человека, а также через корма сельскохозяйственным животным, откуда уже через радиоактивное молоко, мясо и другие продукты попадают к человеку. Гражданам, проживающим на сильно загрязненных радионуклидами территориях, были введены ограничения на потребление продуктов питания местного производства, что потребовало выплаты определенных денежных компенсаций (30 рублей на человека). Население такой категории составило 260 тысяч человек. Гражданам в менее загрязненных населенных пунктах были введены ограничения только на потребление молока местного производства, им выплачивалась компенсация в сумме 15 рублей на человека. Такой категории населения было в целом по стране более 2 миллионов человек. Если негативные последствия обычных техногенных аварий и природных катаклизмов можно при определенных технических и экономических возможностях устранить за сравнительно ограниченный период времени - от нескольких месяцев до нескольких лет - то последствия чернобыльской катастрофы проявляются уже 20 лет, и будут проявляться еще долгие годы. Кроме того, стечением времени их отдельные аспекты даже усиливаются. Основные радиоактивные вещества, которые в результате аварии рассеялись по всей территории России и других стран и заразили нашу планету, имеют долгий период распада. Онкологические заболевания, вызванные радиацией, проявляются максимально через 10-20 и более лет после облучения. Снижение иммунного статуса вследствие этой причины приводит к увеличению количества и частоты разных общих заболеваний и более тяжелым формам их протекания, возникает опасность генетических нарушений у будущих поколений. Анализируя принимаемые в бывшем Советском Союзе меры по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы для населения, можно отметить, что зачастую такие меры запаздывали, не имели целенаправленного программного характера, или осуществлялись под давлением демократических сил страны и самого населения, когда уже проявлялись неблагоприятные последствия воздействия радиации на людей. Так, только 25 апреля 1990 года, через четыре года после аварии, Верховный Совет СССР утвердил Государственную союзно-республиканскую программу неотложных мер на 1990-1992 годы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 12 мая 1991 года был принят Закон СССР о социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, и 15 мая 1991 года - аналогичный Закон в Российской Федерации. Законами был предусмотрен ряд компенсаций и льгот населению за нанесенный ущерб здоровью вследствие радиоактивного облучения, определены условия для переселения жителей из радиоактивно загрязненных территорий или проживания на них. К Особенно большое негативное воздействие было оказано на население Алтайского края в результате испытаний на Семипалатинском полигоне. Минимальное расстояние оп прямой от испытательных площадок этого полигона до границы Алтайского края составляет 150 км. Всего за время существования полигона на нем было произведено около 470 ядерных взрывов, в том числе 87 воздушных и 26 наземных. За весь период ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне под действием преобладающих в регионе ветров, радиоактивные продукты ядерных взрывов в направлении Алтайского края распространялись более 50 раз. Первое отечественное испытание атомного оружия на Семипалатинском полигоне произошло 29 сентября 1949 года. По существующим в настоящее время представлениям, максимальные абсолютные значения доз после этого взрыва составили на входе в Алтайский край свыше 100 рентген. При испытании ядерного заряда 7 сентября 1962 года были максимально радиоактивно загрязнены практически ¾ территории Алтайского края. Имеются и другие очаги загрязненных радиацией почв, рек, озер и морей. По мере дальнейшего углубленного обследования масштабы радиоактивного загрязнения территорий Российской Федерации еще необходимо уточнять. На существующем в настоящее время Центральном полигоне Российской Федерации, расположенном на архипелаге Новая Земля, было проведено в советский период 132 испытания ядерного оружия, из них 87 воздушных ядерных испытаний. В их числе, в октябре 1961 года была испытана самая мощная в мире водородная бомба мощностью 100 млн. тонн тротилового эквивалента на половину своей мощности. Негативные воздействия этих испытаний на население, в первую очередь прилегающих к полигону северных территорий, до настоящего времени окончательно не исследовано, не осуществлены необходимые меры государственного воздействия по реабилитации северных народов и другого населения наших нефтегазодобывающих районов, получивших радиационное воздействие от испытаний ядерного оружия. В настоящее время в Российской Федерации взято направление на дальнейшее развитие атомной энергетики, планируется строительство новых атомных электростанций, модернизируются действующие. От аварий, подобных чернобыльской и уральской, пока полностью никто не застрахован. Поэтому важно учиться не только на наших достижениях, но и на наших ошибках, изучать и накапливать необходимый опыт, действия государственных и муниципальных органов при возникающих ЧС с радиационным облучением населения. Только уяснив для себя как непосредственные, так и удаленные последствия радиационных аварий, можно с максимальной пользой применять в интересах людей знания и опыт, накопленные практикой дальнейшего освоения ядерной энергетики, выработать эффективную систему охраны здоровья людей при возможных технических неполадках, связанных с эксплуатацией АЭС, разрабатывать комплекс и других профилактических мероприятий. Основной целью всех проводимых мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф является социальная реабилитация населения радиоактивно загрязненных территорий. Это комплексное понятие, определяющее совокупность мер, направленных на восстановление условий экономического, экологического, медицинского и психологического характера, нарушение которых наносит ущерб нормальной жизнедеятельности людей в социальной системе. Стратегия и особенно тактика социальной реабилитации должна строиться, исходя из необходимости надежной защищенности экономических и социальных интересов регионов, включая их ресурсные и финансовые интересы. Стимулирование экономических факторов развития региона окажет позитивное воздействие на уровень жизни населения, темпы снижения разрыва между его доходами и специальным для загрязненных территорий потребительским стандартом, необходимым для нормальной жизнедеятельности людей, проживающих в экстремальных условиях

Глобальное потепление Горячее будущее Сотни миллионов человек - до 40% населения Земли - ощутят на себе последствия таяния снегов, ледников, вечной мерзлоты. Причём потери снеговых и ледовых масс происходят значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Программой ООН по окружающей среде. Авторы доклада утверждают, что таяние снегов и льдов может вызвать затопление береговых районов и островов, наводнения и оползни, особенно в горных районах. Сокращение снежных и ледяных покровов также приводит к тому, что почва и полярные океаны поглощают больше солнечного тепла, а это, в свою очередь, может ускорить темпы изменения климата. В докладе указывается, что в Антарктике и Гренландии хранится 98-99% поверхностного пресноводного льда планеты. Если ледяной покров Гренландии полностью растает, то уровень мирового океана может подняться на 7 метров. Но даже в случае, если ледяная шапка Гренландии растает на 20%, а Антарктики на 5%, то это приведет к подъему уровня мирового океана на 4-5 метров. Это все может произойти в ближайшие столетия. Таяние этих ледниковых покровов вместе с таянием горных ледников и снежных шапок, уже привело к тому, что уровень мирового океана поднялся на 20 см в период между 1870 и 2001 годом. Причем уровень океана поднимался ежегодно на 3 миллиметра в период между началом 1990-х и 2006 годом. Количество льда, которое может растаять, непосредственно влияет на жизнь людей, которые проживают на низинных территориях и островах. Повышение уровня океана на 1 метр приведет к тому, что 145 млн. человек окажутся в районе затопления и наводнений. В этом случае, глобальный ущерб превысил $950 млрд. Сезонный снег является основным источником поверхностного стока воды в горных регионах - по всему миру более 1 млрд. человек зависят от него, поскольку используют талую воду для своих бытовых, сельскохозяйственных и промышленных целей, включая выработку электроэнергии на ГЭС. Спутниковые данные показывают, что с конца 1960-х, снежный покров в Северном полушарии уменьшается каждое десятилетие на 1.3%. В докладе также указывается, что уменьшение снежного покрова и осадков будет не везде равнозначным. Например, в средних широтах Европы количество снега сократится на 60-80%, а в Сибири и Арктике снега, наоборот, может стать больше. Почвы в зоне вечной мерзлоты являются ключевым фактором стабильности зданий и инфраструктуры. Оседание почвы - лишь одна из проблем оттаивания таких земель. В этих почвах храниться огромное количество древних парниковых газов, которые могут попасть в атмосферу в связи с повсеместным оттаиванием земель. Верхняя часть вечной мерзлоты в северных и арктических экосистемах по оценкам содержит около 750 до 950 гигатонн органического углерода. Для сравнения, в настоящее время в атмосфере находится около 750 гигатонн. В России наиболее активно процесс деградации зон вечной мерзлоты будет наблюдаться на северо-западе Сибири и на севере европейской части России Ледники уже отступают вследствие изменения климата. Отчет говорит о том, что повышение летней температуры на 3 градуса Цельсия может привести к тому, что Альпы потеряют 80% своего ледникового покрова. Жители Азии, а это около 2.4 млрд. человек зависят от летних талых вод горных ледников Гималаев, Гиндукуша, Памира и Тяньшаня. В этих горных регионах ледники могут уменьшиться в размерах (на 40% - 80%) к 2100 году, а некоторые горные хребты вообще могут лишиться ледников. В зоне риска оказываются крупнейшие реки, такие как Сырдарья, Амударья, Ганг, Брахмапутра, Янцзы и Хуанхэ. Более 1.3 млрд. человек могут столкнуться с дефицитом воды. Африканские ледники уже потеряли около 80% своей площади. Решение задачи Борьба с глобальным потеплением будет чрезвычайно трудным и дорогостоящим делом. Кроме того, она должна быть долговременной - лишь первый ее этап рассчитан на полвека. Теоретически эта программа должна привести к достижению ряда главных целей. Во-первых, вся планета перейдет на жесткие стандарты энергосбережения, подобные тем, которые в настоящее время в США действуют только в Калифорнии (благодаря им, душевое потребление электричества в этом штате с 1976 по 2005 год практически не изменилось, в то время как по стране в целом оно выросло на 60%). Во-вторых, мировая промышленность перейдет на современные энергосберегающие технологии; в частности, удастся вдвое повысить коэффициент полезного действия электростанций на органическом топливе, за счет более полного использования остаточного тепла. В-третьих, будет введен в действие миллион крупных ветрогенераторов электричества. В-четвертых, будет построено 800 мощных электростанций на угле, выбросы которых будут полностью очищаться от углекислого газа (сам газ должен закачиваться в подземные резервуары для длительного хранения). В-пятых, будет построено 700 ядерных электростанций, причем ни одна из ныне действующих не будет закрыта. В-шестых, мировой парк легковых автомобилей и легких грузовиков полностью перейдет на машины, проезжающие не менее 25 км на литр бензина. Со временем все машины получат гибридные двигатели, которые позволят им на коротких маршрутах включать только электромоторы, получающие питание от аккумуляторов. Для их снабжения электричеством будет построено еще 0.5 млн. ветрогенераторов. В-седьмых, будут резко расширены посевные площади под сельскохозяйственные культуры, способные служить сырьем для производства биотоплива из растительной целлюлозы. В-восьмых, государства, расположенные в тропиках, с помощью международного сообщества полностью остановят процесс исчезновения лесов и удвоят нынешние темпы посадки молодых деревьев. К чему приведут столь радикальные меры? Модельные вычисления показывают, что в этом случае к 2061 году всего лишь удастся стабилизировать концентрацию углекислоты на отметке 550 частей на 1 млн. Среднегодовые температуры к концу столетия увеличатся, как минимум, на 1.5 градуса, причем не исключено, что они будут какое-то время расти и после 2100 года. Часть ледяного щита Гренландии неминуемо растает, и уровень мирового океана повысится на несколько метров. Анализ этого сценария, подчеркивает Ромм, ясно показывает, что борьба с всемирным потеплением чрезвычайно сложна и может дать плоды лишь через десятилетия после ее начала.

|

роме

чернобыльской катастрофы, население

России испытало на себе воздействие

и ряда других ЧС с радиационным

воздействием. Так, вследствие допущенных

технологических нарушений и аварий

на производственном объединении

«Маяк» (Челябинская область, 949-1956,

1957, 1967 годы) произошло загрязнение

более 23 тысяч кв.км. территорий

Челябинской, Свердловской и Курганской

областей России с населением 450 тыс.

человек. Технологическая авария на

Томском химическом комбинате (1993 год)

вызвала радиоактивное загрязнение

прилегающей к этому комбинату территории

Томской области. От испытаний атомного

и водородного оружия на Семипалатинском

ядерном полигоне (Казахстан, 1949-1963

годы) серьезно пострадали Алтайский

край, Республика Горный Алтай и в

несколько меньшей мере другие территории

Российской Федерации.

роме

чернобыльской катастрофы, население

России испытало на себе воздействие

и ряда других ЧС с радиационным

воздействием. Так, вследствие допущенных

технологических нарушений и аварий

на производственном объединении

«Маяк» (Челябинская область, 949-1956,

1957, 1967 годы) произошло загрязнение

более 23 тысяч кв.км. территорий

Челябинской, Свердловской и Курганской

областей России с населением 450 тыс.

человек. Технологическая авария на

Томском химическом комбинате (1993 год)

вызвала радиоактивное загрязнение

прилегающей к этому комбинату территории

Томской области. От испытаний атомного

и водородного оружия на Семипалатинском

ядерном полигоне (Казахстан, 1949-1963

годы) серьезно пострадали Алтайский

край, Республика Горный Алтай и в

несколько меньшей мере другие территории

Российской Федерации.