- •Раздел 1. Светолучевая сварка

- •1.1 Светолучевая технологическая установка. Принципиальная оптическая схема

- •1.2 Нагрев тонкой пластины светом

- •1.3 Зависимость плотности мощности от конструктивных параметров оптической системы светолучевой технологической установки

- •Раздел 2. Постулаты Эйнштейна − физические основы лазерной генерации света.

- •2.1 Постулаты Эйнштейна.

- •2.2 Спектральные коэффициенты Эйнштейна. Контур линии поглощения (излучения). Ширина линии

- •2.3 Механизм лазерной генерации света

- •РАздел 3. Мощность лазерного излучения

- •3.1 Интенсивность светового потока

- •3.2 Поглощение и усиление света в среде. Коэффициент усиления

- •3.2.1 Закон Ламберта-Бугера-Бэра

- •3.2.2. Мощность поглощения, коэффициенты поглощения и усиления

- •3.3 Оптическое возбуждение лазерной среды. 3-х и 4-х уровневые схемы генерации

- •3.4 Принципиальная схема лазера с оптической накачкой.

- •3.5 Процессы заселения атомных и молекулярных уровней

- •3.5.1 Оптическая накачка

- •3.5.2 Возбуждение электронным ударом

- •3.5.3 Передача возбуждения при межатомных (межмолекулярных) столкновениях

- •3.6 Расселения уровней

- •3.6.1 Спонтанные переходы

- •3.6.2 Релаксационные переходы

- •3.7 Коэффициент усиления слабого сигнала

- •3.8 Коэффициент усиления, интенсивность насыщения

- •3.9 Мощность лазерного излучения

- •3.9.1 Баланс мощности при стационарной генерации

- •3.9.2 Мощность, генерируемая активной средой

Раздел 1. Светолучевая сварка

1.1 Светолучевая технологическая установка. Принципиальная оптическая схема

Светолучевой сваркой называется сварка металлов, когда световое излучение используется в качестве источника тепла.

Под термином «сварка» будем иметь в виду четыре технологических процесса: сварка, резание, термообработка, и наплавка, а когда будет идти речь о конкретном процессе, то уточним его соответствующим термином.

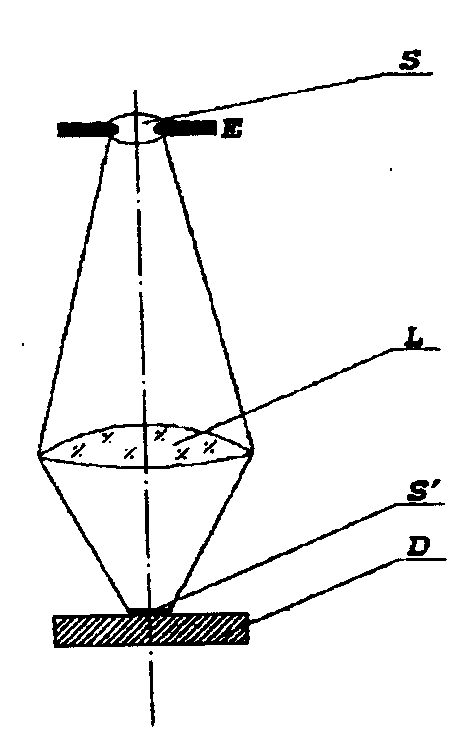

Принципиальная схема светолучевой установки показана на рис. 1-1

Рис. 1-1. Принципиальная схема светолучевой установки

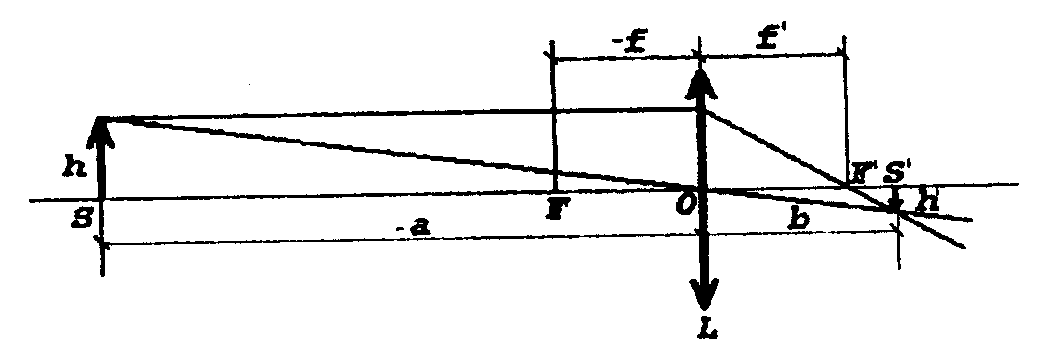

а ее оптическая схема - на рис. 1-2.

Рис. 1-2. Оптическая схема светолучевой установки

В

светолучевой сварочной установке

источник света

изображается линзой

изображается линзой

в плоскости, в которой плотность мощности

(освещенность)

в плоскости, в которой плотность мощности

(освещенность)

[Вт/см] – максимальна. Сварные детали

предварительно собирают и размещают

так, чтобы место сварки совмещалось с

изображением источника

[Вт/см] – максимальна. Сварные детали

предварительно собирают и размещают

так, чтобы место сварки совмещалось с

изображением источника

.

При точечной сварке деталь облучают

столько времени, чтобы металл растопился,

и образовалось сварное соединение; при

шовной сварке – детали перемещаются с

такой скоростью, чтобы металл успел

растопиться и образовать сварное

соединение.

.

При точечной сварке деталь облучают

столько времени, чтобы металл растопился,

и образовалось сварное соединение; при

шовной сварке – детали перемещаются с

такой скоростью, чтобы металл успел

растопиться и образовать сварное

соединение.

1.2 Нагрев тонкой пластины светом

Чтобы выявить основные требования к

параметрам источника света и оптической

системы сварочной установки, рассмотрим

нагрев тонкой пластины толщиной

.

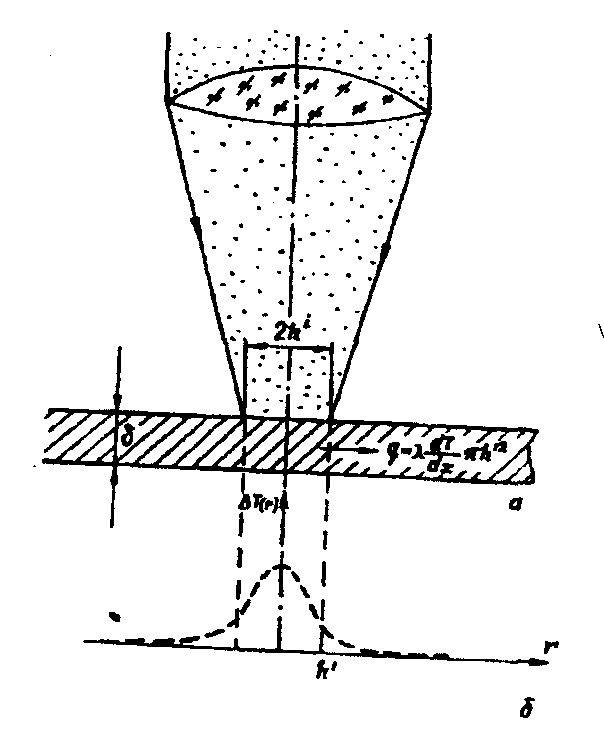

На рис.1-3 а показана такая пластина, на

которую падает световой пучок мощностью

.

На рис.1-3 а показана такая пластина, на

которую падает световой пучок мощностью

с радиусом сечения на поверхности

пластины

с радиусом сечения на поверхности

пластины

.

Допустим, что, поскольку толщина пластины

мала, то тепло достаточно быстро

распространяется от верхней облучаемой

поверхности к нижней, так что изменением

температуры по толщине пластины мы

пренебрегаем. Допустим также, что

плотность мощности распределена

равномерно в световом пятне и равна

какой-то величине

,

а за световым пятном равна нулю. Вследствие

распространения тепла в соседние участки

пластины, где

.

Допустим, что, поскольку толщина пластины

мала, то тепло достаточно быстро

распространяется от верхней облучаемой

поверхности к нижней, так что изменением

температуры по толщине пластины мы

пренебрегаем. Допустим также, что

плотность мощности распределена

равномерно в световом пятне и равна

какой-то величине

,

а за световым пятном равна нулю. Вследствие

распространения тепла в соседние участки

пластины, где

,

температура по радиусу будет уменьшаться

так, как показано на рис. 1-3 б.

,

температура по радиусу будет уменьшаться

так, как показано на рис. 1-3 б.

Рис. 1-3. Схема нагрева тонкой пластины бесконечных размеров сфокусированным световым пучком: а) схема распространения тепла в пластине б) распределение температуры по радиусу зоны нагрева.

Определим среднее увеличение температуры

металла

в пределах столба, ограниченного радиусом

и высотой

,

т.е. расположенного под участком

поверхности пластины, которая облучается.

в пределах столба, ограниченного радиусом

и высотой

,

т.е. расположенного под участком

поверхности пластины, которая облучается.

Количество тепла, поглощенное металлом:

где

– поглощающая способность облучаемой

поверхности;

– мощность светового пучка, падающего

на облучаемую поверхность;

– поглощающая способность облучаемой

поверхности;

– мощность светового пучка, падающего

на облучаемую поверхность;

– время облучения. Поглощенное количество

тепла разделим на две составляющие:

первая часть – количество тепла

– время облучения. Поглощенное количество

тепла разделим на две составляющие:

первая часть – количество тепла

,

которое сосредоточено под участком

облучаемой поверхности, и вторая – то

количество тепла, которое распространилось

за пределы этого объема. Вычислим их.

Количество тепла, сосредоточенного в

кольце радиуса

,

которое сосредоточено под участком

облучаемой поверхности, и вторая – то

количество тепла, которое распространилось

за пределы этого объема. Вычислим их.

Количество тепла, сосредоточенного в

кольце радиуса

,

толщиной

,

толщиной

и высотой

будет:

и высотой

будет:

где

– изменение температуры кольца за время

;

– изменение температуры кольца за время

;

и

и

– плотность и теплоемкость материала

пластины.

– плотность и теплоемкость материала

пластины.

Интегрируя это соотношение по радиусу пятна облучения, при этом считая, что оно имеет форму круга, а также, используя теорему о среднем, получим:

(1.1)

(1.1)

Количество тепла

определяется тепловым потоком на

границе зоны облучения:

определяется тепловым потоком на

границе зоны облучения:

(1.2)

(1.2)

где

– среднее значение градиента температуры

за время

при значении радиуса

– среднее значение градиента температуры

за время

при значении радиуса

.

Учитывая это соотношение, количество

тепла

будет:

.

Учитывая это соотношение, количество

тепла

будет:

(1.2.1)

(1.2.1)

Пренебрегая теплообменом с окружающей

средой и световым излучением, уравнение

теплового баланса будет:

,

подставив в которое значение составляющих,

получим:

,

подставив в которое значение составляющих,

получим:

Из него имеем:

(1.3)

(1.3)

Следовательно,

увеличение температуры

для пластины с данного металла (т.е.

известных

и

)

и заданной толщины

тем больше, чем больше плотность тепловой

мощности

в световом пятне и чем меньше теплоотвод

из зоны нагрева (второе слагаемое в

прямых скобках в уравнении (1.3)). В свою

очередь,

прямо пропорциональна мощности пучка

,

поглощательной способности металла

и обратно пропорциональна квадрату

радиуса

светового пучка на облучаемой

поверхности, а теплоотвод пропорционален

среднему градиенту температурной

границы зоны нагрева за время

и обратно пропорционален радиусу этой

зоны. Следовательно, требования к радиусу

противоречивы и, наверное, вследствие

этого

для пластины с данного металла (т.е.

известных

и

)

и заданной толщины

тем больше, чем больше плотность тепловой

мощности

в световом пятне и чем меньше теплоотвод

из зоны нагрева (второе слагаемое в

прямых скобках в уравнении (1.3)). В свою

очередь,

прямо пропорциональна мощности пучка

,

поглощательной способности металла

и обратно пропорциональна квадрату

радиуса

светового пучка на облучаемой

поверхности, а теплоотвод пропорционален

среднему градиенту температурной

границы зоны нагрева за время

и обратно пропорционален радиусу этой

зоны. Следовательно, требования к радиусу

противоречивы и, наверное, вследствие

этого

имеет максимум. Но его значения зависят

от условий нагрева и теплопроводности

металла, который нагреваем.

имеет максимум. Но его значения зависят

от условий нагрева и теплопроводности

металла, который нагреваем.