- •Введение

- •Глава 1. От астрологии к небесной механике

- •§ 1.1. Строение Солнечной системы

- •§ 1.2. Из истории изучения Вселенной

- •§ 1.3. Статическая и динамическая теории приливов

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Происхождение земли и вселенной

- •§ 2.1. Рождение галактик

- •§ 2.2. Внешний облик и внутреннее строение Земли

- •§ 2.3. Формирование газовой оболочки

- •§ 2.4. История планетарной воды

- •Составляющие круговорота воды с учетом влияния солнечного излучения (фотолиз воды). Цифры даны в тыс. Км3 воды в год.

- •Соотношение средних высот (м), площадей (млн м2) и объёмов (км3) материков над уровнем океана.

- •§ 2.5. Эволюция системы Земля-Луна

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Геологическая история и историческая геология

- •§ 3.1. Глобальные модели

- •§ 3.2. Хронология эпох

- •§ 3.3. Эволюционная палеонтология

- •§ 3.4. Развитие литосферы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Географическая оболочка

- •§ 4.1. Внешние черты нашей планеты

- •§ 4.2. Достижения картографии

- •§ 4.3. Главный объект географической оболочки

- •Аналоговая схема циркуляции в океане и атмосфере.

- •Вертикальные профили океанологических характеристик.

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Становление науки о земле

- •§ 5.1. От картографии к математике

- •О бразец карты, построенной в меркаторских проекциях

- •§ 5.2. Объединяющая роль фундаментальных наук

- •§ 5.3. Термодинамическое древо

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Механизм взаимодействия геосфер

- •§ 6.1. Главное рабочее вещество

- •§ 6.2. Три агрегатных состояния масс

- •§ 6.3. Синергетика и динамика геосфер

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Литосфера

- •§ 7.1. Строение твёрдой оболочки Земли

- •Экваториальный разрез литосферы: 1 - осадочная толща и гранитный слой, 2 - базальтовый слой, 3 - верхняя мантия, к - поверхность Конрада, м - поверхность Мохоровичича.

- •§ 7.2. Геоморфология дна Мирового океана

- •§ 7.3. Формирование коры выветривания

- •§ 7.4. Почвы и гумусовая оболочка

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Атмосфера

- •§ 8.1. Структура, состав, динамика

- •§ 8.2. Циклогенез

- •§ 8.3. Ветер, облака, осадки

- •С хема дневного морского (а) и ночного берегового (б) бриза

- •§ 8.4. Воздушные массы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Океаносфера

- •§ 9.1. От ветровых волн до приливов

- •§ 9.2. Циркуляция

- •Геострофические схемы расчёта динамического рельефа.

- •§ 9.3. Водные массы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Гидросфера

- •§ 10.1. Реки

- •Мировой речной сток в миллиметрах за год

- •Пресноводный бюджет материкового стока

- •§ 10.2. Озёра и водохранилища

- •§ 10.3. Болота

- •§ 10.4. Подземные воды

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Криосфера

- •§ 11.1. Высокогорные и заполярные ледники суши

- •§ 11.2. Фазовые переходы воды

- •§ 11.3. Морские и плавучие льды

- •Ледовые пейзажи Новой Земли и Шпицбергена

- •§ 11.4. Динамика ледового покрова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Биосфера

- •§ 12.1. От ламарка до вернадского

- •§ 12.2. Геологические периоды развития биосферы

- •§ 12.3. Биогеохимические принципы

- •§ 12.4. Экосистемы

- •§ 12.5. Микромир и структурные единицы биосферы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 13. Ноосфера

- •§ 13.1. Сфера разума

- •§ 13.2. Математическое моделирование

- •§ 13.3. Планы развития цивилизаций

- •§ 13.4. Сферы духовного

- •Н.Фёдоров, с.Соловьёв и л.Толстой

- •П. Флоренский и с. Булгаков (фрагмент картины м. Нестерова "Философы")

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 14. Аэрокосмические методы изучения земли

- •§ 14.1. Начало космической эры науки

- •§ 14.2. Высотная измерительная аппаратура

- •§ 14.3. Информационные технологии аэрокосмических исследований

- •Пример трассы "Скайлэба"

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 15. Проблемы рационального освоения геосфер

- •§ 15.1. Экологические конфликты

- •§ 15.2. Эксплуатация природных ресурсов

- •§ 15.3. Научные идеи как производительная сила

- •Вопросы для самопроверки

- •Цитируемая литература

- •Предметный указатель

§ 11.3. Морские и плавучие льды

Замерзание воды начинается с сильной потери тепла, некоторого небольшого предварительного переохлаждения воды и наличия в воде ядер кристаллизации (частицы пыли, снежинки и т. п.). Поскольку пресная вода имеет наибольшую плотность при температуре 4 ° С, дальнейшее её охлаждение идёт быстрее, постольку при продолжающемся охлаждении конвекция не проникает через нижележащий слой наибольшей плотности и более тёплая нижняя вода не поступает наверх, чтобы помешать дальнейшему охлаждению водной толщи. После прекращения конвекции поток тепла из глубины идёт только за счёт молекулярной теплопроводности. Когда температура воды становится ниже нуля, начинается льдообразование. Нарастание льда происходит снизу, причём скорость его быстро убывает вследствие небольшой теплопроводности льда. Снежный покров ещё более снижает нарастание льда снизу, зато служит главной и, можно сказать, единственной базой поставки ледяных кристаллов для увеличения мощности ледового покрова.

В морской воде температура наибольшей плотности и температура замерзания с увеличением солёности понижаются, изменяясь практически линейно (см. рисунок: "Зависимость между температурой замерзания Тзам, температурой наибольшей плотности Q и солёности S воды"). Как мы видим, при уменьшении солёности от 40 до 0 изменение температуры замерзания происходит на меньшую величину, чем изменение температур наибольшей плотности (2,2 и 8,5 ° С). Пересечение линий произошло в точке с координатами -1,332 °, 24,695 . Воды, солёность которых меньше 24,7 называются солоноватыми, и их замерзание сходно с замерзанием пресной воды. Воды, солёность которых больше этой величины, относятся к морским водам, они замерзают только при отрицательных температурах, приближающихся в естественных природных условиях к величине -2 ° С.

З ависимость

между температурой замерзания (Тзам),

температурой наибольшей плотности Q

и солёности S воды.

ависимость

между температурой замерзания (Тзам),

температурой наибольшей плотности Q

и солёности S воды.

Температура наибольшей плотности морской воды всегда ниже температуры замерзания, поэтому пределов конвекции подобных тем, которые наблюдаются в пресных водоёмах, в океане не существует, и это задерживает льдообразование в морях. Задержке в формировании ледового покрова морей способствует ещё и более низкая по сравнению с пресной водой температура замерзания. После начала оледенения поверхности моря большая часть солей стекает в виде рассола в воду, увеличивая солёность подлёдных вод и создавая условия, способствующие нисходящей конвекции. Препятствуют льдообразованию морские течения и ветровое волнение, а тихая и безветренная погода в сопровождении с твёрдыми атмосферными осадками, особенно ливневыми, ускоряет его.

Масса морского льда М состоит из пресного льда (твёрдой фазы) Мп, воды Мв и солей Мс: М = Мп + Мв + Мс. В зависимости от температуры льда часть солей находится в растворенном состоянии в рассоле Мрс, а часть в кристаллическом состоянии Мкс: Мс = Мрс + Мкс.

Плавучие льды разделяются на три резко отличающиеся друг от друга группы: речные, глетчерные и морские. Речной лёд выносится в море при весеннем ледоходе. В арктических морях он в течение полярного лета полностью тает, таким образом, его роль в многолетнем ледовом режиме незначительна, если не считать распреснения поверхностных морских вод, способствующего ускорению зимнего льдообразования. Глетчерный лёд попадает в море при обламывании концов ледников суши. Он образуется из снежных масс, накапливающихся в горных долинах, поэтому совершенно пресен и чист от посторонних примесей. Наибольшей мощности и распространения глетчерный лёд достигает в Антарктике - это грандиознейший ледниковый щит планеты (§ 2.4) и известные всем огромнейшие айсберги Южного океана. Морской лёд образуется из морской воды, он с течением времени под влиянием атмосферных осадков преснеет, тем не менее по химическому составу его всегда можно отличить от речного или глетчерного. Морской лёд в свою очередь разделяется на припай и плавучие (дрейфующие) льды. Припай - это единственная неподвижная форма морских льдов, исключая прибрежные районы, подверженные сильному влиянию приливов, где припайные льды поднимаясь и опускаясь вместе с приливными колебаниями уровня моря, отделяются от берега приливной трещиной, и могут дрейфовать в соответствии со схемами циркуляции водных и воздушных масс. Многолетние дрейфующие льды большой толщины и сплочённости называют паковыми льдами. Они заполняют всю океаническую часть Арктического бассейна, сибирские моря, а зимой проникают до границ тёплых течений системы Гольфстрима. Летом же, подвергнувшись воздействию адвективного тепла, они пополняют арктические водные массы жидкой пресной их составляющей.

Ледовитость, определяется степенью покрытия поверхности моря льдом, согласно которой ноль шкалы ледовитости соответствует "чистой воде", а 10 баллов - полному покрытию поверхности моря льдами, оцениваются наблюдателями толщиной и формой ледяного покрова. Толщина льда измеряется в сантиметрах с помощью ледомерной рейки в полынье или пробуренной лунке. Но прежде чем ледовый покров достигнет зрелости, он проходит через многочисленные испытания, уготованные ему теми физическими процессами, которые были проиллюстрированы на вышеприведённых диаграммах, и синоптическими сюрпризами заполярной атмосферы.

Сначала, как только температура воды достигнет точки замерзания, в ней образуются крупные ледяные кристаллы (ледяные иглы) до 2-3 см длиной, 0,3-1 см шириной и толщиной порядка 1 мм. Смерзаясь, они образуют ледяное сало. Это первая, визуально фиксируемая фаза морского льда, в этом состоянии напоминающего своим цветом и консистенцией растопленный комбижир, плавающий на поверхности моря. Мельчайшие ледяные кристаллы, с которых начинается формирование невидимой твёрдой фазы воды, имеют размеры порядка одной миллионной доли сантиметра. Благоприятные для кристаллизации воды условия возникают не сразу во всей её массе или во всём охлаждающемся верхнем слое, а в отдельных точках, называемых центрами кристаллизации. Элементарный кристаллик принято называть зародышем льда. С точки зрения гомогенной теории кристаллизации предполагается, что в центрах кристаллизации путём случайных столкновений молекул образуются их комплексы, имеющие кристаллическое строение. Гетерогенная теория объясняет появление зародышей льда не флюктуациями термодинамических параметров, а воздействием находящихся в воде посторонних тел, называемых затравками, катализирующее влияние которых тем больше, чем ближе их строение к кристаллической решётке льда. Эксперименты по переохлаждению воды показали, что кристаллизация воды даже при небольшом переохлаждении происходит лавинообразно, особенно при перемешивании. В естественных условиях в море всегда содержится огромное количество ядер кристаллизации, поэтому переохлажденная жидкая вода в природе не встречается. Оледенение обычно распространяется на большой акватории в течение нескольких часов и наблюдается в виде описанного выше ледяного сала. Во время выпадения твёрдых атмосферных осадков в виде снега образуется "снежная каша" или иначе снежура. При ветре и волнении из сала и снежуры образуется шуга - скопление рыхлых, пористых, белесоватого цвета комков льда. При слабом волнении на поверхности моря появляются небольшие, порядка нескольких дециметров, но иногда достигающие двух метров в поперечнике, округлой формы льдины толщиной 5-6 см - блинчатый лёд. Вначале эта форма неустойчива, легко разбивается волнением, но в морозную погоду блинчатый лед смерзается в единый гладкий покров со швами в местах спайки "блинчиков".

Б линчатые

льды

линчатые

льды

Сплошной тонкий ледяной покров (нилас) образуется при спокойной поверхности моря. Этот лёд толщиной до 10 см эластичен, легко изгибается на волне, имеет влажную от выступившего рассола поверхность. В сильно распреснённой воде образуется более прозрачный, блестящий и хрупкий лёд - склянка. Из ниласа и склянки или в результате смерзания блинчатого льда образуется молодой лёд (молодик) толщиной до 30 см. В дальнейшем он развивается и достигает 70 см, обретая постоянный снежный покров, пополняемый твёрдыми атмосферными осадками. В Арктике такой лёд сохраняется до нового цикла льдообразования, когда он становится однолетним. Вступивший в следующий цикл лед называют двухлетним. Его толщина достигает 2 м и более. Многолетний лед (пак) имеет толщину до 7 м.

В целом, морской лёд представляет собой конгломерат из смерзшихся кристаллов пресного льда, рассола, содержащегося в ячейках между кристаллами, и пузырьков газа. Так как кристаллы льда состоят только из молекул воды, то при тихой погоде, когда все примеси стекают вниз, а пузырьки газа вытесняются растущими кристаллами, формируется чистый и прозрачный ледовый покров. По строению морской лёд можно разделить на игольчатый лёд, состоящий из правильных шестигранных пирамид с вертикальными осями (ориентированные кристаллы), по внешнему виду напоминающий стекло, губчатый (неориентированные кристаллы) и зернистый, который состоит из круглых зёрен - отдельных кристаллов с непараллельными осями - и образуется из снега и льда при столкновении льдин и трении их друг о друга. По глубине образования - на поверхностный (структура приближается к игольчатой), глубинный (губчатая структура) и донный, образующийся на придонных предметах и имеющий обычно так же как глубинный лёд, губчатую структуру.

Главным отличием морских льдов от пресноводных является содержание в них растворённых солей, количество которых сначала соответствует солёности морской воды, из которой образуется лёд, а затем претерпевает значительные изменения в связи с "вымораживанием" (повышением концентрации раствора) и перераспределением в ледовой толще, называемом миграцией рассола. Солёность воды, полученной при плавлении образца льда, зависит: 1) от солёности воды, из которой образовался лёд, 2) скорости льдообразования (чем скорее образовался лёд, тем меньше рассола успело просочиться между кристаллами), 3) состояния моря при льдообразовании (отсутствие волнения приводит к формированию правильных игольчатых форм кристаллов, при неспокойной поверхности моря и сильном перемешивании образуется губчатый лёд), 4) возраста льда - чем старше лёд, тем меньше его солёность из-за более длительного просачивания рассола, 5) высоты положения ледового покрова над уровнем моря - чем выше лёд над уровнем моря, тем он преснее, что объясняется так же, как в предшествующем случае, стеканием рассола, причём в летнее время (для Арктики, где понятие сезона отличается от традиционного среднеширотного и сухопутного, вернее было бы сказать: при более высокой температуре) стекание рассола происходит быстрее, поэтому летом верхние части ропаков и торосов - вертикально ориентированных глыб льда - всегда пресные.

Поверхностный рассол играет основную роль в тонких ледяных образованиях. При изменении температуры воздуха он то твердеет, то превращается в ледяную кашу. По мере увеличения толщины льда роль регулятора сплочённости кристаллов переходит к солевым ячейкам, тем более, что с течением времени постоянно идёт непрерывный сток рассола сверху вниз. Поверхностный рассол образуется из вымороженной морской воды, оставшейся на поверхности льда, и выдавленной из солевых ячеек при понижении температуры - он определяет сырость льда. Рассол на поверхности молодого льда представляет собой одну из характерных его черт. Норденшёльд наблюдал поверхностный рассол, сохранявшийся в течение недели при температуре воздуха, доходящей до -32°С. При сильном понижении температуры поверхностный рассол вымерзает, образуя криогидрат - смесь гранул льда и солей. Полозья саней идут по такому насту, как по песку. Сочетание кристаллов льда и соли имеет вид так называемых ледяных цветов, похожих на заиндевевшую траву высотою в 3-4 см. Ледяные цветы легко сдуваются ветром, обращаясь в солевую пыль.

Механизм миграции рассола очень сложен, потому что лёд имеет одновременное кристаллическое и ячеистое строение. Не поддающееся простому физическому анализу воздействие гидрометеорологических процессов, вызывающих колебание температуры воздуха и атмосферных осадков, и набор сильно отличающихся друг от друга эвтектических (более низких, чем температуры плавления, но при которых возможна кристаллизация) температур, что ещё более усугубляет загадки морских льдов. Как было выяснено ещё Мальмгреном, новый лёд имеет наибольшую солёность сверху и снизу. Зимой солёность льда уменьшается постепенно на всех глубинах (стекание рассола), а летом все слои опресняются вследствие таяния. Стекание рассолов способствует расширению капилляров за счёт растапливания их стенок и разрушения и без того слабых нижних частей ледового покрова. Экспериментальные исследования показывают, что основная масса рассола стекает в начальный период образования льда, когда он ещё тонок, а температура окружающей среды довольно высока, а также летом. Очень низкие температуры значительно снижают скорость миграции рассола. В естественных условиях существенно повышает солёность образующегося льда снег, выпадающий на поверхность ледового покрова и удерживающий большое количество морской воды. После интенсивного зимнего льдообразования солёность льда постепенно начинает уменьшаться, и к началу таяния в Северном Ледовитом океане и его морях солёность его составляет 3-6 , южнее солёность льда уменьшается на 1-2 , а морские антарктические льды содержат 4-8 солей. Солёность многолетнего арктического льда редко превышает 1-2 .

С тамуха

тамуха

Для единообразной оценки формы ледяного покрова составлен специальный атлас с фотографиями и описаниями к ним. Формы льда, помимо тех, которые уже были описано выше (от ранней стадии ледяного сала до паковых льдов), включают: ледяной заберег - припай в период его формирования из ниласа или молодого, не достигшего годовалого возраста льда, стамухи - отдельные большие льдины, собравшиеся вместе и севшие на мель, крупно- и мелкобитый плавучий лёд, собирающийся в ледяные поля, состоящие из льдин, соответственно более (крупнобитый лёд) или менее (мелкобитый лёд) 20 м в поперечнике, и ропаки - поставленные вертикально крупные глыбы битого льда.

Начальная форма припая - ледяной заберег, образующийся у берегов бухт, фиордов и проливов, распространяется по мере наступления морозов, и в узких местах доходит до припая соседних берегов. Наибольшего развития припай в наших северных морях достигает в конце марта-начале апреля, как известно, самых холодных арктических месяцев. Благоприятными условиями для развития припая являются: 1) изрезанная береговая линия, особенно при наличии групп островов, 2) отсутствие сильных постоянных течений и приливо-отливных явлений, способствующих взламыванию припая, 3) мелководья, где охлаждение происходит значительно быстрее, чем над большими глубинами, и накоплению льдов способствуют нагромождения льдин на отмелом склоне, подводных банках и камнях.

Ледовый припай отечественных морей можно считать однолетним. Только в исключительно холодные годы в наших арктических морях отдельные бухты и проливы не вскрываются. В некоторых американских районах Арктического бассейна встречается многолетний припай. В северных фиордах Гренландии очень старый припай называют эскимосским словом сикозак. Многолетний арктический припай может сковывать несколько сотен айсбергов, рождённых ледниками Северной Канады и Гренландии. Когда такой припай взламывается, скованные им айсберги получают возможность двигаться к Девисову проливу.

Неравномерное движение льда создает ледовые массивы. Торошению более всего подвергаются молодые льды. В зимнее время всторошенные льдины смерзаются, образуя большие поля, а в летний сезон вследствие торошения образуются поля битого льда.

Средняя климатическая граница плавучих льдов Северного Ледовитого океана в плане приблизительно совпадает с 1000-метровой изобатой морского дна. На меньших глубинах атлантические высокосолёные воды поднимаются ближе к поверхности океана и препятствуют льдообразованию. При отжимных северных ветрах более подвижные льдины отрываются от паковых льдов и движутся на юг, образуя на линии разрыва значительные разрежения и знаменитые Великие Арктические полыньи. При обратном движении дрейфующие льдины упираются в паковые льды и торосятся.

П аковые

льды являются наиболее законченной

формой многолетних льдов. Толщина их

превышает 3 м. Торошение минимально, но

встречаются высокие сглаженные холмы,

напоминающие по форме "бараньи лбы".

Паковые льды состоят из сильно уплотнённых,

почти монолитных, пресных и лишенных

пузырьков воздуха плит льда. Поля паковых

льдов бывают окаймлены по краям молодыми

торосами и пересечены пологими ледяными

холмами. Но в отдельных районах паковые

льды представляют настоящий хаос

вздыбленных и нагромождённых друг на

друга глыб льда. Наиболее мощная

разновидность пакового льда называется

палеокристаллической. Палеокристаллические

льды напоминают

обломки глетчерного льда. Средняя

толщина таких льдов оценивается 30 м.

Отдельные стамухи

достигают ещё большей мощности.

аковые

льды являются наиболее законченной

формой многолетних льдов. Толщина их

превышает 3 м. Торошение минимально, но

встречаются высокие сглаженные холмы,

напоминающие по форме "бараньи лбы".

Паковые льды состоят из сильно уплотнённых,

почти монолитных, пресных и лишенных

пузырьков воздуха плит льда. Поля паковых

льдов бывают окаймлены по краям молодыми

торосами и пересечены пологими ледяными

холмами. Но в отдельных районах паковые

льды представляют настоящий хаос

вздыбленных и нагромождённых друг на

друга глыб льда. Наиболее мощная

разновидность пакового льда называется

палеокристаллической. Палеокристаллические

льды напоминают

обломки глетчерного льда. Средняя

толщина таких льдов оценивается 30 м.

Отдельные стамухи

достигают ещё большей мощности.

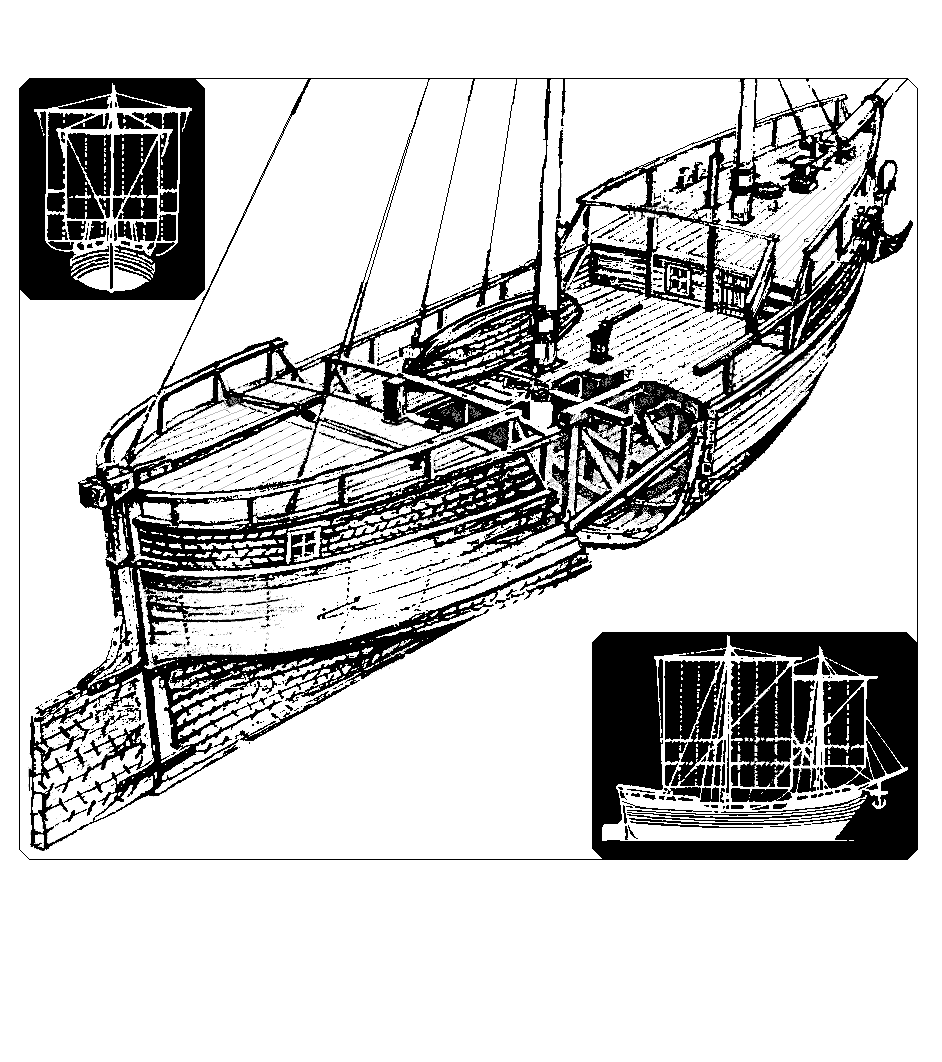

Конструкция ледового поморского коча

Морские льды для мореплавателей всего мира, всегда были, мягко говоря, нежелательным явлением. Для всех, кроме северных русских поморов. Арктические плавучие льды - это не только местообитание и "бесплатный транспорт" для морского зверя, но и бывший когда-то главным навигационный проводник северных зверобоев, указывающий путь к местам зимовок на островах и архипелагах Ледовитого океана. На судостроительных верфях Белого моря архангельские мастера и их коллеги с берегов северных рек, изготовляли уникальные суда - лодьи, способные к перемещению волоком по ледовым или осушным участкам трассы арктических первопроходцев и дрейфу верхом на льдине. Морской арктический лёд помогал решать задачи дальнего плавания, невозможные для более южных коллег русских поморов, бороздивших безлёдные океанские просторы Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Это прежде всего проблемы пресной воды и свежести пищевых продуктов, не говоря уж о сохранении товарного вида промысловой добычи.

Выступающий в море конец ледника может обламываться тремя способами: 1) вследствие образование поперечной сквозной трещины, 2) всплывания стекающего по дну подводного склона языка льда и 3) откалывания от отвесной стены тяжёлых кусков льда.

Выводные ледники наблюдаются на крутых склонах и перегибах донного ложа у берега. Там, где ледниковая дельта выходит в море, ледники расчленяются продольными и поперечными трещинами на огромные куски, начиная от небольших щенков и кончая громадными ледяными горами. Подталкивая друг друга, они сползают в море. Мористый край шельфовых ледников находится на плаву. Иногда их протяженность составляет сотни километров, поэтому шельфовые ледники являются поставщиками самых крупных айсбергов.

Обламывание ледника происходит под действием архимедовой силы. Вероятность отторжения ледового языка увеличивается при штормовом волнении, зыби и других длинных волнах - приливо-отливных колебаниях уровня моря и цунами. Последние вызывают образование айсбергов-гигантов.

В гостях у небольшого айсберга

гостях у небольшого айсберга

Классификация айсбергов проведена по их происхождению и форме. По происхождению они бывают: шельфовые (это самые крупные айсберги - от нескольких сотен метров до десятков километров, самый крупный - 175 км, средняя высота 30-35 м), айсберги выводных ледников (размеры от 800 м до 1,5 км, высота над уровнем воды 30-125 м) и айсберги материкового и островного ледяного барьера (от десятка до 6-8 сотен метров). Имеются сведения об айсберге высотой 518 м. Если учесть, что 70 – 90 % объёма айсберга обычно находится под водой, осадка такого гиганта должна быть порядка 1000-3000 м. Если данные о нём не ошибочны, то по-видимому, большое возвышение его над водой есть следствие наклона огромного айсберга в результате его частичного разрушения.