- •Введение

- •Глава 1. От астрологии к небесной механике

- •§ 1.1. Строение Солнечной системы

- •§ 1.2. Из истории изучения Вселенной

- •§ 1.3. Статическая и динамическая теории приливов

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Происхождение земли и вселенной

- •§ 2.1. Рождение галактик

- •§ 2.2. Внешний облик и внутреннее строение Земли

- •§ 2.3. Формирование газовой оболочки

- •§ 2.4. История планетарной воды

- •Составляющие круговорота воды с учетом влияния солнечного излучения (фотолиз воды). Цифры даны в тыс. Км3 воды в год.

- •Соотношение средних высот (м), площадей (млн м2) и объёмов (км3) материков над уровнем океана.

- •§ 2.5. Эволюция системы Земля-Луна

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Геологическая история и историческая геология

- •§ 3.1. Глобальные модели

- •§ 3.2. Хронология эпох

- •§ 3.3. Эволюционная палеонтология

- •§ 3.4. Развитие литосферы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Географическая оболочка

- •§ 4.1. Внешние черты нашей планеты

- •§ 4.2. Достижения картографии

- •§ 4.3. Главный объект географической оболочки

- •Аналоговая схема циркуляции в океане и атмосфере.

- •Вертикальные профили океанологических характеристик.

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Становление науки о земле

- •§ 5.1. От картографии к математике

- •О бразец карты, построенной в меркаторских проекциях

- •§ 5.2. Объединяющая роль фундаментальных наук

- •§ 5.3. Термодинамическое древо

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Механизм взаимодействия геосфер

- •§ 6.1. Главное рабочее вещество

- •§ 6.2. Три агрегатных состояния масс

- •§ 6.3. Синергетика и динамика геосфер

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Литосфера

- •§ 7.1. Строение твёрдой оболочки Земли

- •Экваториальный разрез литосферы: 1 - осадочная толща и гранитный слой, 2 - базальтовый слой, 3 - верхняя мантия, к - поверхность Конрада, м - поверхность Мохоровичича.

- •§ 7.2. Геоморфология дна Мирового океана

- •§ 7.3. Формирование коры выветривания

- •§ 7.4. Почвы и гумусовая оболочка

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Атмосфера

- •§ 8.1. Структура, состав, динамика

- •§ 8.2. Циклогенез

- •§ 8.3. Ветер, облака, осадки

- •С хема дневного морского (а) и ночного берегового (б) бриза

- •§ 8.4. Воздушные массы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Океаносфера

- •§ 9.1. От ветровых волн до приливов

- •§ 9.2. Циркуляция

- •Геострофические схемы расчёта динамического рельефа.

- •§ 9.3. Водные массы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Гидросфера

- •§ 10.1. Реки

- •Мировой речной сток в миллиметрах за год

- •Пресноводный бюджет материкового стока

- •§ 10.2. Озёра и водохранилища

- •§ 10.3. Болота

- •§ 10.4. Подземные воды

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Криосфера

- •§ 11.1. Высокогорные и заполярные ледники суши

- •§ 11.2. Фазовые переходы воды

- •§ 11.3. Морские и плавучие льды

- •Ледовые пейзажи Новой Земли и Шпицбергена

- •§ 11.4. Динамика ледового покрова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Биосфера

- •§ 12.1. От ламарка до вернадского

- •§ 12.2. Геологические периоды развития биосферы

- •§ 12.3. Биогеохимические принципы

- •§ 12.4. Экосистемы

- •§ 12.5. Микромир и структурные единицы биосферы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 13. Ноосфера

- •§ 13.1. Сфера разума

- •§ 13.2. Математическое моделирование

- •§ 13.3. Планы развития цивилизаций

- •§ 13.4. Сферы духовного

- •Н.Фёдоров, с.Соловьёв и л.Толстой

- •П. Флоренский и с. Булгаков (фрагмент картины м. Нестерова "Философы")

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 14. Аэрокосмические методы изучения земли

- •§ 14.1. Начало космической эры науки

- •§ 14.2. Высотная измерительная аппаратура

- •§ 14.3. Информационные технологии аэрокосмических исследований

- •Пример трассы "Скайлэба"

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 15. Проблемы рационального освоения геосфер

- •§ 15.1. Экологические конфликты

- •§ 15.2. Эксплуатация природных ресурсов

- •§ 15.3. Научные идеи как производительная сила

- •Вопросы для самопроверки

- •Цитируемая литература

- •Предметный указатель

§ 10.2. Озёра и водохранилища

Основные генетические типы озёрных котловин по характеру их происхождения подразделяются на: 1) тектонические, обычно большие по площади и глубине - они образуются в прогибах земной коры на равнинах (Ладожское), в горах (Иссык-Куль), в предгорных понижениях рельефа (Балхаш), в рифтовых впадинах (Байкал), 2) вулканические - возникают в кратерах и котлообразных впадинах кальдерах (исп. caldera - большой котёл) потухших вулканов (озёра на о. Ява), в углублениях лавовых покровов (озеро Комариное в Исландии), в маарах - углублениях вулканического происхождения, образовавшихся при вулканических газовых взрывах без излияния лавы и достигающих в поперечнике 300-400 м, 3) метеоритные, образующиеся в углублениях, оставшихся после падения метеоритов (оз. Каали в Эстонии), 4) ледниковые - озёра Карелии и Финляндии, образованные экзарационно-аккумулятивной деятельностью (экзарация - от лат. exaratio - выпахивание) древних и современных ледников, к ним же относятся карликовые и корытообразные троговые озёра, 5) вводно-эрозионные и водно-аккумулятивные - озёра речных долин, речных дельт, морских побережий: озёра старицы, плёсовые, конечно-сточные озёра, приуроченные к ложбинам стока ледниковых вод, дельтовые озёра, лагуны и лиманы (озёра морских побережий), фиордовые озёра, возникшие в отделённых от моря завалами или наносами участках фиордов, 6) провальные - озёра, котловины которых возникли в результате выщелачивания грунтов и горных пород поверхностными и главным образом подземными водами, а также при вытаивании льда; к провальным озёрам относятся карстовые, суффозионные, образовавшиеся в результате выщелачивания и выноса минеральных частиц потоками грунтовых вод, и термокарстовые озёра (по-якутски, аласы), 7) эоловые - возникшие в котловинах выдувания, а также между дюнами и барханами, 8) подпрудные - связанные с горными обвалами, оползнями, перегораживающими речные долины, подпруживанием рек потоками лавы, моренами ледников, 9) органогенные - внутриболотные озёра и озёра-лагуны среди коралловых построек атоллов.

Озёра, как естественные водоёмы с замедленным по сравнению с реками водообменом, делятся на 2 большие группы: сточные (сбрасывающие часть своих вод в виде речного стока) и бессточные. Частным случаем сточных озёр являются проточные озёра, так характерные для нашей Кольской тундры, в которых втекающая и вытекающая реки имеют приблизительно одинаковые расходы. Иногда сток наблюдается только в периоды наибольшего поступления вод, такие озёра называются временно сточными.

Течения в озёрах подразделяются на стоковые, существующие благодаря притоку речных вод или оттоку озёрных вод, вытекающих из озера, ветровые поверхностные, отличающиеся большим непостоянством, и измеряющиеся сантиметрами или дециметрами в секунду, компенсационные течения, как следствие изменения градиента гидростатического давления в процессе ветровых нагонов, плотностные течения, возможные только в больших озёрах с чётко выраженной горизонтальной температурной неоднородностью, когда наблюдаются горизонтальные градиенты плотности воды, создающие предпосылки для плотностной циркуляции. Из-за различия форм озёр, изрезанности береговой линии и многих других индивидуальных характеристик водоёмов, в каждом из озёр формируются свои системы циркуляции.

По современным данным на Земле насчитывается около 10 млн озёр с площадью зеркала более 0,1 км2 и лишь 260 крупных озёр с площадью более 500 км2. В России озёр более 5 тыс. (Республика Карелия - 1400, Мурманская обл. - 920, Псковская - 700, Ленинградская - 360, Вологодская - 230). Самое глубокое в мире озеро Байкал (1741 м) содержит воды в 11 раз больше, чем во всех реках Земли, оно образовалось в разломе земной коры - тектонической впадине, которая продолжает расти. Таким образом, Байкал по сути является пресноводным морем, в отличие от Каспийского моря, являющегося солоноводным озером и Мёртвого моря, в которое впадает всего лишь одна река Иордан, поэтому вода в нём очень солёная.

Весеннее нагревание в замерзающих озёрах происходит перед вскрытием ото льда. В эту пору наблюдается обратная стратификация температуры водной толщи (температура не понижается как обычно, а повышается от поверхности ко дну). Таяние льда, нагревание воды и весенняя конвекция приводят к гомотермии, когда весь слой воды принимает температуру, равную температуре придонных вод. Заканчивается период весеннего нагревания к моменту достижения температуры наибольшей плотности 4 ° С во всём озере. Например, в глубоком Телецком озере 270-метровая толща прогревается до самого июля. Период летнего нагревания начинается с момента возникновения прямой стратификации (уменьшение температуры от поверхности до дна). Верхний слой прогревается, воды нижнего слоя остаются при "весенней" температуре, а между ними возникает слой температурного скачка, или металимнион. Слой воды, расположенный выше него, называется эпилимнионом, а ниже - гиполимнионом. К концу лета слой скачка погружается, а осенью исчезает, уступая место плавному падению температуры с глубиной. Период осеннего охлаждения начинается со времени устойчивого преобладания в течение суток теплоотдачи водной поверхности озера над поступлением тепла к ней. Конвекция и ветровое перемешивание способствует осенней гомотермии, дальнейшее осеннее охлаждение происходит до установления температуры наибольшей плотности воды по всей толщине озера. Период зимнего охлаждения начинается с момента установления обратной термической стратификации. До самого замерзания поверхности озера охлаждению способствует ветровое перемешивание. В больших по площади мелководных озёрах (Ильмень) запасы тепла быстро истощаются, и озёра замерзают при очень низких температурах всей воды. Малые озёра замерзают при температуре глубинных вод, близкой к 4 ° С. В больших озёрах умеренной зоны наблюдается явление термического бара, который представляет собой узкую полосу воды с температурой наибольшей плотности от поверхности до дна. С одной стороны бара температура воды ниже, а с другой выше температуры наибольшей плотности. Фронт термического бара разделяет озеро на две области: теплоактивную, примыкающую к прибрежью, и теплоинертную - расположенную в открытой части озера. По мере нагревания воды фронт термического бара перемещается в направлении увеличивающихся глубин и исчезает, когда во всём озере вода приобретёт температуру наибольшей плотности. Например, в Ладожском озере термический бар появляется в начале ноября и надолго изолирует теплоактивную область от теплоинертной, и сказывается она не только на температурных контрастах, циркуляции воды, но и на прозрачности, цвете, химизме водных масс и жизнедеятельности планктона. Вследствие хорошо развитой конвергенции вод в поверхностном слое зоны смешения (уровень здесь несколько ниже) мелкие плавающие предметы, масло, пена, образуют полосу на воде, указывая на её местоположение.

Малые озёра замерзают спустя несколько дней после перехода температуры воздуха через 0 ° С к отрицательным значениям. Ледостав возникает путём смерзания заберегов. Замерзание большей части озёр бывшей территории СССР происходит от начала ноября (Кольский п-ов) до середины декабря (Молдавия). На больших озёрах преобладает торосистый ледовый покров зернистого строения, состоящий из смёрзшихся форм внутриводного льда (шуги) и отдельных льдин. Торосистые гряды достигают высоты 2 м, а в Ладожском озере, например, бывают торосы до 6 м в высоту. Толщина льда в районах с неустойчивой и мягкой зимой не превышает нескольких сантиметров; в условиях сурового континентального климата формируется ледовый покров до 2 и даже 3 м толщиной. Вскрытие и очищение ото льда больших озёр происходит неодновременно на всей акватории, и этот процесс затягивается на 1,5-2 месяца. Образующиеся промоины и полыньи способствуют взламыванию льда, и постепенно в разных частях озера возникает ледоход, продолжительность которого в среднем составляет 2–3 недели.

В целом для озёр северного полушария рассчитана среднегодовая температура вод верхнего слоя, которая составила 15,2 ° С, она оказалась чуть выше температуры приземного воздуха (14,9 °), зато значительно ниже температуры поверхности океана (17,8 °).

По солёности воды озёр делятся на пресные (до 1 ), солоноватые (1-24,7 ), солёные (24,7-47 ) и минеральные (свыше 47 ). Вода минеральных озёр называется рассолом или рапой. Перенасыщение солей приводит к кристаллизации и садке солей - такие озёра называются самосадочными, а озёра, в которых весь год сохраняется рапа, называются рапными, пересыхающие озёра - сухими. Когда накапливаются тонкодисперсные илы (лечебные грязи), озеро становится грязевым. По преобладанию одного из анионов выделяются три типа озёр: карбонатные (озёра Кулундинской степи), сульфатные (Кара-Богаз-Гол) и хлоридные (Эльтон и Баскунчак).

Вода озёр морского происхождения постепенно под влиянием климата и материкового стока метаморфизируется. Возникают озёра хлормагниевые (Баскунчак), хлоркальциевые (Кала) и др. Озёра могут переходить из одного типа в другой: хлоридное озеро может возникнуть из сульфатного, а последнее из карбонатного. Это связано с лучшей растворимостью хлористых солей по сравнению с сульфатными. Полоса соляных озёр располагается главным образом в зонах степей, полупустынь и пустынь (Каспийское, Аральское, Балхаш и более мелкие водоёмы). Наиболее северное положение занимают карбонатные озёра.

Вследствие региональной изменчивости факторов осолонения и опреснения озёрных вод, последние могут значительно отличаться по химическим свойствам в разных районах водоёма. Классическим примером химической неоднородности вод является озеро Балхаш: солёность вод восточной его половины в 4 раза больше, чем в западной, при этом на востоке изменение химического состава воды происходит за счёт увеличения ионов натрия и хлора.

По степени обитания и биохимическим признакам выделяют три типа озёр: 1) евтрофные - характеризуются большим содержанием питательных биогенных веществ, из которых на первом месте стоят соединения азота и фосфора; обычно это неглубокие, с хорошо развитой литоралью, прогреваемые летом водоёмы, 2) олиготрофные - содержат малое количество биогенных элементов, в результате они бедны планктоном; обычно это глубокие водоёмы, со слабо развитой литоралью и прибрежной растительностью, 3) дистрофные озёра бедны питательными веществами; среди органических веществ преобладают гуминовые кислоты; цвет воды бурый; фитопланктон и высшая водная растительность развиты слабо; на дне озера накапливается слой торфянистого ила, мало питательного для животных; содержание кислорода в воде понижено, он расходуется на окисление гуминовых веществ; озёра этого типа расположены среди болотных ландшафтов.

Водные организмы озёр - планктон, бентос и нектон - обитают в двух специфических зонах: литорали (прибрежная область с однородным по вертикали температурным и кислородным режимом) и пелагиали с профундалью (от лат. profundus - глубокий, эта зона отличается отсутствием активной циркуляции, седиментацией илистых осадков, обогащённых органическими веществами, развитием бактерий и грибов, накоплением газов - метана, водорода, сероводорода). Для литорали характерно наличие высшей растительности, с которой тесно связана фауна прибрежной полосы. Присутствие крупных растений задерживает волнение и создаёт по берегам тихие участки, в которых температурный и световой режимы оказывают чрезвычайно благоприятными для существования животных в летнее время. В пелагиали верхний слой (эпилимнион) является зоной фотосинтеза - местом богатого развития фито- и зоопланктона. В слое металимниона в развитии планктона значительное место занимают бактерии. В нижнем слое - гиполимнионе - поселяются нетребовательные к кислороду планктонные формы (веслоногие рачки и одноклеточные животные организмы - простейшие). В больших по площади озёрах наблюдается обеднение планктона от берегов к середине озера. Круговорот веществ в озёрах, как и в любом природном водоёме состоит из следующих звеньев: 1) синтез органического вещества, 2) адвекции органического вещества с водосборной площади, 3) разложение (минерализация) органического вещества, 4) потребление и преобразование разлагающихся веществ бактериальными, растительными и животными организмами, 5) питании живых организмов, синтезирующих органическое вещество, 6) потребление животных хищниками.

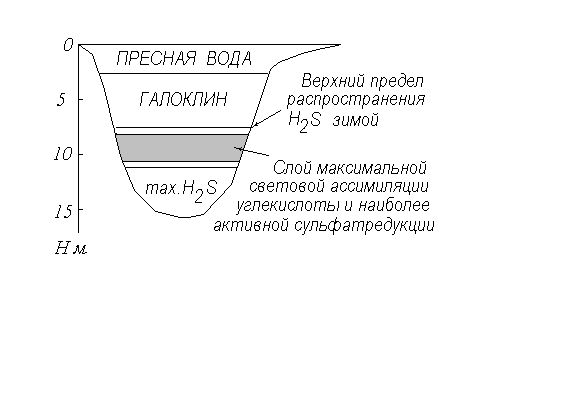

Наиболее замечательной ярко выраженной биологической, физической и химической структурой обладает частично пресноводное, но большей частью морское озеро Могильное, расположенное на острове Кильдин в Баренцевом море. Это очень небольшое озеро длиной 562, шириной 275, наибольшей глубиной 16 м, отделено от морского пролива между островом и Кольским п-овом каменно-валунной перемычкой, шириной около 70 м, сквозь которую благодаря приливо-отливным колебаниям уровня моря, особенно значительным во время сизигий, просачивается свежая морская вода, необходимая для обитания трески - типично морского вида, некогда занесённого сюда из Баренцева моря. Площадь территории водосбора озера Могильного в 24 раза превышает акваторию озера и составляет чуть более 2,5 км2., она представляет собой почти квадрат с размером стороны несколько менее 2 км. В безлёдный период пресноводный экран препятствует перемешиванию. Зимой этот экран становится ещё более непроницаемым, потому что превращается в метровый слой льда, даже на самую малость не позволяющий зимним штормовым ветрам нарушать порядок, царящий в водной толще. Отсутствие ледового одеяла в зимнее время за несколько часов хорошего шторма могло бы превратить замечательное, многоэтажное озеро в беспорядочно перемешанный и отравленный ядовитым газом, безжизненный водоём. Однако, на самом деле в течение всего года здесь наблюдается устойчивая и резкая стратификация водной толщи, ярко выраженный пикноклин не разрушается даже при зимнем охлаждении верхнего слоя и осенних морских ветрах.

Очень показательными характеристиками переслоённости оказались подводные наблюдения цвета и прозрачности воды о. Могильного на различных глубинах: в поверхностном слое от 0 до 5 м вода имела голубой цвет, от 5 до 10 - зелёный, от 10 до 11 - розовый, глубже 11 и до самого дна - серый. Солёные морские воды оказались более мутными, чем воды опреснённого слоя, что объясняется большим содержанием детрита - отмерших остатков живых организмов, которыми снабжает водную толщу верхние этажи озера. Солёность вод увеличивается вглубь до дна за исключением самых больших глубин, которые начинаются здесь с 14 м, когда наблюдается некоторое уменьшение содержания солей в придонном слое воды. Галоклин располагается между глубинами 2 и 8 м, особенно резко он выражен в верхней части водной толщи до глубины 5 м, когда солёность увеличивается от 3 до 23 . В нижней части галоклина и несколько глубже, то есть от 5 до 10 м, солёность увеличивается почти на 10 , т. о., глубже 10-метрового горизонта солёность превышает 30 . В нижней части пикноклина наблюдается увеличение pH, соответствующее значительному пересыщению вод кислородом в результате развития морской формы диатомовых водорослей при солёности воды около 25.

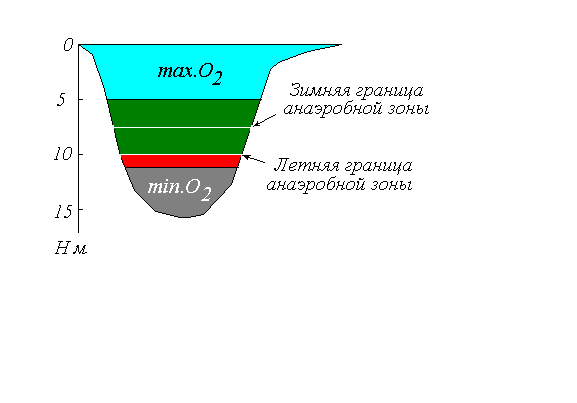

Л етом

опреснённый верхний слой достигает

толщины 4 м, в прибрежье он толще, чем в

центре озера, потому что испытывает

самое непосредственное влияние стока

атмосферных осадков. В местах особо

резкого скачка солёности, в слое,

достигающем толщины 5 м, одновременно

происходит уменьшение температуры

прогретого верхнего слоя до минимальных

величин. В период полярного дня и даже

значительно ранее, верхний 6-метровый

слой озера до предела насыщается

кислородом, в то же время содержание

кислорода глубже 10 м остаётся равным

нулю. Июньское перенасыщение кислородом

верхнего слоя, вызванное фотосинтезом

фитопланктона,

становится максимальным в метровом

слое между глубинами 4-5

м в прибрежной зоне и достигает 6-метровой

глубины -

в центральной части озера. В середине

зимы, в 2-4-метровом

слое воды подо льдом насыщение кислородом

снижается до 60-90 %.

Заглубляясь от 4 до 7 м, оно уменьшается

до 40 % и менее. Глубже 8 м следов

кислорода не обнаруживается.

етом

опреснённый верхний слой достигает

толщины 4 м, в прибрежье он толще, чем в

центре озера, потому что испытывает

самое непосредственное влияние стока

атмосферных осадков. В местах особо

резкого скачка солёности, в слое,

достигающем толщины 5 м, одновременно

происходит уменьшение температуры

прогретого верхнего слоя до минимальных

величин. В период полярного дня и даже

значительно ранее, верхний 6-метровый

слой озера до предела насыщается

кислородом, в то же время содержание

кислорода глубже 10 м остаётся равным

нулю. Июньское перенасыщение кислородом

верхнего слоя, вызванное фотосинтезом

фитопланктона,

становится максимальным в метровом

слое между глубинами 4-5

м в прибрежной зоне и достигает 6-метровой

глубины -

в центральной части озера. В середине

зимы, в 2-4-метровом

слое воды подо льдом насыщение кислородом

снижается до 60-90 %.

Заглубляясь от 4 до 7 м, оно уменьшается

до 40 % и менее. Глубже 8 м следов

кислорода не обнаруживается.

Структура водной толщи озера Могильного.

Соотношение органических форм азота и фосфора равно 12-14 и является очень малым для типичных анаэробных вод, где оно характеризуется величинами 60-70, что делает Могильное уникальным водоёмом. Наблюдаемое содержание минерального фосфора в аэробной зоне водной толщи озера изменяется обратно пропорционально величинам кислородонасыщения вследствие продукционно-деструкционных процессов. Рh тоже меняется синхронно изменению концентрации растворённого кислорода, указывая на продукционно-деструкционную природу этих изменений. Летнее резкое увеличение содержания фосфатов наблюдается на нижней границе аэробной зоны, на глубине около 8 м. Подо льдом оно увеличивается уже на глубине 57 м. Подлёдная вегетация фитопланктона протекает довольно бурно, при этом концентрация фосфатов превышает характерные для баренцевоморских вод величины. Активный фотосинтез в Могильном продолжается значительно дольше, чем в районах Баренцева моря, прилегающих острову Кильдин.

В озере Могильном существует уникальная,

отличная от всех других водоёмов

замкнутая

экосистема.

Определяемая кислородным методом

первичная

биопродуктивность

вод озера Могильного, приблизительно

в 1,5 раза превышает среднемноголетние

величины, рассчитанные для баренцевоморских

вод, омывающих о. Кильдин. Скорость

бактериального фотосинтеза за счёт

анаэробных

фотосинтетиков

более чем в 2 раза превышает скорость

фотосинтеза в аэробной зоне. Отмечено,

что в июне основная продукция органического

вещества образуется в анаэробной зоне

при участии бактериальных

фотосинтетиков.

В отличие от Чёрного моря, в сероводородной

зоне которого максимальные величины

органического углерода превышают его

концентрацию в верхнем слое в 23

раза, в Могильном это соотношение

отличается на порядок, то есть в 10 раз,

а по сравнению с минимальными концентрациями

в верхнем слое возрастает более чем в

100 раз.

озере Могильном существует уникальная,

отличная от всех других водоёмов

замкнутая

экосистема.

Определяемая кислородным методом

первичная

биопродуктивность

вод озера Могильного, приблизительно

в 1,5 раза превышает среднемноголетние

величины, рассчитанные для баренцевоморских

вод, омывающих о. Кильдин. Скорость

бактериального фотосинтеза за счёт

анаэробных

фотосинтетиков

более чем в 2 раза превышает скорость

фотосинтеза в аэробной зоне. Отмечено,

что в июне основная продукция органического

вещества образуется в анаэробной зоне

при участии бактериальных

фотосинтетиков.

В отличие от Чёрного моря, в сероводородной

зоне которого максимальные величины

органического углерода превышают его

концентрацию в верхнем слое в 23

раза, в Могильном это соотношение

отличается на порядок, то есть в 10 раз,

а по сравнению с минимальными концентрациями

в верхнем слое возрастает более чем в

100 раз.

Структура водной толщи на поперечном разрезе оз. Могильного по наблюдениям солёности и концентрации сероводорода.

Максимум световой ассимиляции углекислоты располагается на глубинах 8-11 м и приурочен к слою воды оранжевого цвета, окраску которой даёт массовое развитие аноксигенных фототрофных бактерий, осуществляющих аноксигенный фотосинтез. "Живая" 10-метровая толща воды оз. Могильного по биомассе более чем в 100 раз богаче прилегающих к о. Кильдин морских участков.

О кильдинской треске, жизнь которой находится в опасности, как бы заключённой между пресноводным молотом и солоноводной сероводородной наковальней, известно не так много, как, скажем, о более массовых видах, освоивших огромные арктические пространства, заполненные атлантическими водами. С одной стороны, единственной хозяйке Могильного - треске - не надо совершать сверхпротяжённые миграции на откорм и нерест, подобно её ближайшим родственникам из Баренцева и Норвежского морей, с другой - ограниченность пространства и жизненного разнообразия не способствует долгожительству и достижению крупных размеров. Кильдинская треска старших возрастов слабо обеспечена необходимой для крупной трески калорийной пищей, что, возможно, является главным тормозом на её жизненном пути: размеры выловленных экземпляров в среднем составляли 45-50 и не превышали 74 см, а наибольший возраст – 8 лет. Не слишком калорийное питание способствует поддержанию "спортивных" форм - жирность кильдинской трески, несмотря на достаточно высокую кормность вод, оказалась довольно низкой. Спектр питания, конечно, намного уже (15-20 видов), чем у так называемой аркто-норвежской популяции (более 300), преобладающей в Баренцевом море. Главными объектами гастрономических пристрастий кильдинской трески является собственная молодь и гаммарусы. Попадают к ней в желудок трёхиглая колюшка и маслюк. Откармливаться, или, как говорят рыбаки, "жировать", треска начинает в середине лета, когда созревают все условия для высокого воспроизводства зоопланктона, отъедающегося на фитопланктонном пастбище, буйный расцвет которого наблюдается по мере поступления весеннего света и освобождения озера от ледового покрова…

Ещё более экзотическими примерами озёр служат их глубоководные (60 м) океанические собратья в тропических широтах Тихого океана (Каролинские о-ва). Лишь узкие барьеры отделяют эти небольшие, не более 1 км длиной отдельные "планеты" солоноводных обитателей, от открытого океана. Многие местные животные пока не известны науке, найдено 5 видов нигде не встречаемых рыб. Здесь живут гребнистые крокодилы, как и все их сородичи, очень опасные для человека, сюда заходят громадные неповоротливые манты для того, чтобы избавиться от паразитов с помощью обслуживающих их рыб губанчиков. Эти уникальные озёра сообщаются с океаном подводными туннелями, в которых колебания уровня океана вызывают реверсивные течения, создавая благоприятные условия для обитания морских ежей, крабов, губок, офиур. Выделения миллионов медуз, называемых перевёрнутыми, потому что они плавают "вниз головой", служат подкормкой для водорослей. Перемещаясь за солнцем вместе с водорослями, медузы избегают тенистых мест, плывя как одна гигантская стая, не приближаясь к берегу, где их поджидают актинии, одно прикосновение которых смертельно опасно, но плодовитость медуз настолько велика, что противостояние кишечнополостных не ущербно для их потомства. Существуют лунные медузы, которые появляются только ночью, когда все их собратья опускаются на дно. Актинии тоже необычны здесь, у них гораздо более широкий арсенал защиты мелких рыбёшек от хищников, чем у обычных актиний. Аквалангисты открыли в океанских озёрах такие глубокие пещеры, которые не могли высветить лучи подводного прожектора, а в озере, названном исследователями Призраком, вертикальная ориентировка пловца меняется на противоположную, и без приборов в этой невесомости он чувствовал бы себя беспомощным в мутном "бульоне" розоватого цвета, полученного водой от большого содержания бактерий. Устрашающую репутацию озера завершают крокодилы, замаскированные пеленой взвешенных частиц, подобно непроницаемой для глаза болотной мути.

И, наконец, подлёдные озёра, открытые сравнительно недавно на Антарктической станции Восток. Теоретически их предсказал сотрудник Института географии РАН И. А. Зотиков в 1961 г., полагая, что навстречу верхнему потоку атмосферного антарктического холода действует постоянный геотермический поток снизу. В 70-х годах радиолокационная съёмка англичан подтвердила гипотезу подлёдных озёр, а в 90-х со спутника были получены явственные контуры глубоколёдного водоёма, залегающего под 3700-метровой толщей антарктического льда. Буровые работы проводимые над озером были прекращены из-за опасности проникновения в него загрязнений. Исследования на генетическом уровне обнаружили признаки термофильных бактерий, которые обитают обычно в горячих источниках, из чего заключили, что на дне озера Восток возможны выходы горячих вод.