- •Психология труда. Лекция 1. Психология труда как научная дисциплина.

- •1. Предмет психологии труда.

- •2. Связь психологии труда с другими областями психологического знания.

- •Лекция 2. Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда.

- •2. Вклад и.М. Сеченова в возникновение психологии труда.

- •3. Возникновение психотехники.

- •3. Развитие психотехники и психологии труда вСсср

- •Лекция 3. Преобразующие методы психологии труда.

- •Лекция 4. Человек и труд.

- •1. Понятие об эргатической системе.

- •2. Объект труда и его основные разновидности.

- •3. Предмет труда.

- •4. Цели труда.

- •5. Средства и орудия труда.

- •6.Условия труда (профессиональная среда).

- •Лекция 5. Психологическое профессиоведение.

- •1. Понятие о психологическом профессиоведении. Основные понятия.

- •2. Понятие о профессиографии, виды профессиограмм.

- •3. Методы профессиографии.

- •4. Классификация профессий.

- •Лекция 6. Психология профессиональной пригодности.

- •1. Понятие о профессиональной пригодности.

- •2. Пути становления профессиональной пригодности.

- •3. Структура субъективных факторов профессиональной пригодности.

- •Лекция 7. Профессиональная ориентация и профессиональная консультации.

- •1. Профессиональная ориентация как комплексная социальная проблема.

- •2. Виды самоопределения:

- •3. Принципы, методы деятельности профессионального консультанта.

- •4. Этапы профконсультационной беседы.

- •5. Структура деятельности проф. Консультанта.

- •6. Организация рабочего места проф. Консультанта.

- •Лекция 8. Психологические вопросы адаптации, реабилитации и стабилизации рабочих кадров.

- •1. Понятие об адаптации, виды адаптации.

- •2. Критерии адаптации рабочих кадров.

- •3. Проф. Компенсация и реабилитация.

- •Лекция 9 .Психологические основы обучения и воспитания рабочих кадров.

- •1. Умения и навыки.

- •2. Формирование навыка.

- •3. Тренажеры и их виды.

- •4. Использование теории планомерного формирования умственных действий профессиональной подготовки.

- •Лекция 10.Психологические вопросы безопасности труда.

- •1. Человеческий фактор в травматизме и аварийности.

- •2. Классификация причин ошибок человека.

- •Лекция 11. Профессиональный отбор.

- •1. Понятие о профотборе.

- •2. Психологическое изучение профессии.

- •3. Выбор психодиагностических методов.

- •4. Психодиагностика претендентов.

- •5. Психологический прогноз успешности обучения и профессиональной деятельности.

- •Лекция 12. Функциональное состояние человека в труде.

- •1. Понятие о функциональных состояниях.

- •2. Динамика работоспособности в течение суток.

- •3. Динамика работоспособности в течение рабочей смены.

- •Лекция 13. Энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора

- •1. Энергетические характеристики зрительного анализатора

- •1. Восприятие яркости.

- •2. Восприятие контраста

- •3. Восприятие цвета

- •4. Пропускная способность.

- •2. Пространственные характеристики зрительного анализатора

- •1. Острота зрения.

- •2. Объем зрительного восприятия.

- •3. Временные характеристики зрительного анализатора.

- •3. Время адаптации.

- •4. Время информационного поиска.

- •Лекция 14. Характеристики слухового анализатора

- •Лекция 15. Восприятие речевых сообщений

- •4. Взаимодействие анализаторов.

- •Лекция 16. Хранение и переработка информации оператором

- •1. Характеристики оперативной памяти

- •2. Оперативное мышление

Лекция 14. Характеристики слухового анализатора

В системах управления значительная часть информации поступает к человеку в форме звуковых сигналов. Отражающие эти сигналы ощущения вызываются действием звуковой энергии на слуховой анализатор. Он состоит из уха, слухового нерва и сложной системы нервных связей и центров мозга. В аппарат, обозначаемый термином «ухо», входят: наружное (звукоулавливающий аппарат), среднее (звукопередающий аппарат) и внутреннее (звуковоспринимающий аппарат) ухо. Ухо воспринимает определенные частоты звуков благодаря функциональной способности волокон его мембраны к резонансу. Физиологическое значение наружного и среднего уха заключается в проведении и усилении звуков. Слуховой анализатор человека улавливает форму волны, частотный спектр чистых тонов и шумов, осуществляет анализ и синтез в определенных пределах частотных компонент звуковых раздражении, обнаруживает и опознает звуки в большом диапазоне интенсивностей и частот. Слуховой анализатор позволяет дифференцировать звуковые раздражения и определять направление звука, а также удаленность его источника. Источником звуковых волн может быть любой процесс, вызывающий местное изменение давления или механические напряжения в среде. Слуховой аппарат человека воспринимает, как слышимый звук колебания с частотой 16 Гц — 20 кГц; ухо наиболее чувствительно к колебаниям в области средних частот — от 1000 до 4000 Гц.

Звуки частот ниже 16 Гц называются инфразвуками, а выше 20 кГц — ультразвуками. Инфразвуки и ультразвуки также могут оказывать воздействие на организм, но оно не сопровождается слуховым ощущением.

Физически звук характеризуется амплитудой (интенсивностью), частотой и формой звуковой волны. Интенсивностью звукового сигнала принято считать силу звука в эрг/см2- с. Так как сила звука пропорциональна квадрату звукового давления, то в практике психофизиологической акустики чаще всего используется непосредственно звуковое давление, выраженное в децибелах от исходного уровня, равного 2-10-5 Па.

Сила звука в децибелах определяется выражением

![]()

где J — сила звука данного сигнала; Jо — исходный уровень силы звука эталонного сигнала. Так как J = ар2 , то

![]()

г де

а — коэффициент

пропорциональности; Р

— звуковое давление; Рзв0

— исходный уровень давления'.

де

а — коэффициент

пропорциональности; Р

— звуковое давление; Рзв0

— исходный уровень давления'.

Давление 2 • 10-5 Па при частоте 2000 Гц соответствует силе звука, равной 109 эрг/см2, и считается абсолютным порогом звукового анализатора.

В

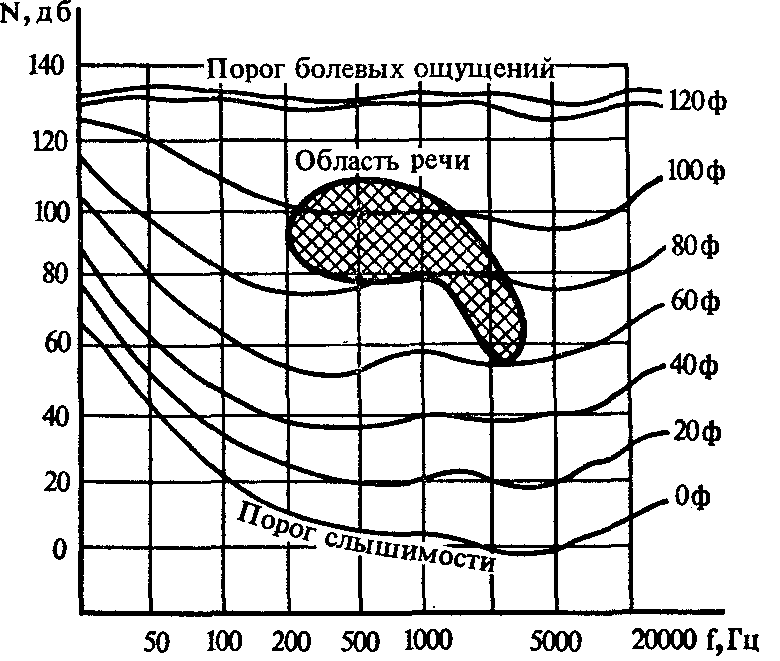

Рис.

4.6.

Линии равной громкости

Основными количественными характеристиками слухового анализатора являются 1) абсолютный и 2) дифференциальный пороги. Нижний абсолютный порог соответствует интенсивности звука в децибелах, обнаруживаемого испытуемым с вероятностью 0,5; верхний порог — интенсивность, при которой возникают различные болевые ощущения (щекотание, покалывание, головокружение и т.д.). Между ними расположена область восприятия речи (рис. 4.6).

Человек оценивает звуки, различные по интенсивности, как равные по громкости, если частоты их также различны. Например, тон с интенсивностью 120 дБ и частотой 10 Гц оценивается как равный по громкости тону, имеющему интенсивность 100 дБ и частоту 1000Гц. Таким образом, снижение интенсивности как бы -компенсируется увеличением частоты. Субъективное ощущение интенсивности звука называется громкостью и измеряется в фонах. Уровень громкости в фонах численно равен интенсивности звука в децибелах для чистого тона частотой 1000 Гц, воспринимаемого как равногромкий с данным звуком. Соотношения между частотой, интенсивностью и громкостью звука также показаны на рис. 4.7 [см. 48].

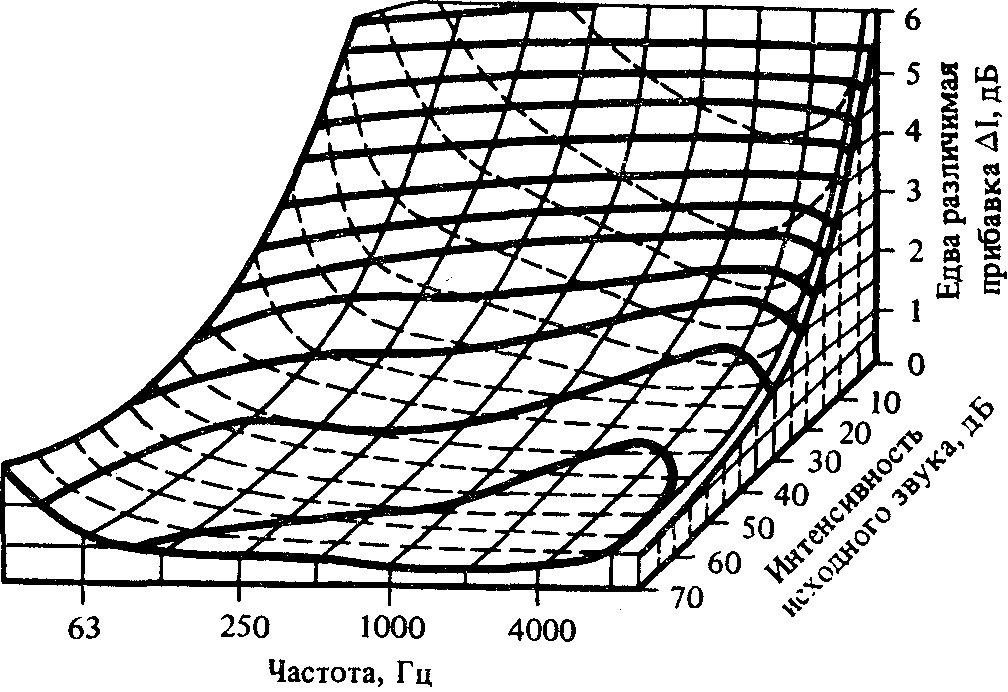

Величина едва различимой прибавки к исходному звуковому раздражителю зависит не только от его интенсивности, но и от частоты (рис. 4.7). В пределах среднего участка диапазона изменения звука по частоте и интенсивности величина энергетического дифференциального порога примерно постоянна и составляет 0,1 от исходной интенсивности раздражителя.

Дифференциальный порог по частоте зависит как от частоты исходного звука, так и от его интенсивности. В пределах от 60 до 2000 Гц при интенсивности звука выше 30 дБ абсолютная величина едва различимой прибавки равна примерно 2—3 Гц. Для звуков выше 2000 Гц величина резко возрастает и изменяется пропорционально росту частоты. Относительная величина дифференциального порога для звуков в зоне 200—16 000 является почти константной и равна примерно 0,002. При сокращении интенсивности звука ниже 30 величина дифференциального порога резко возрастает.

Рис. 4.7. Дифференциальные энергетические пороги слухового анализатора

Временной порог чувствительности акустического анализатора, т. е. длительность звукового раздражителя, необходимая для возникновения ощущения, так же как пороги по громкости и высоте, не является постоянной величиной. С увеличением как интенсивности, так и частоты он сокращается. При достаточно высокой интенсивности (30 дБ и более) и частоте (1000 Гц и более) слуховое ощущение возникает уже при длительности звукового раздражителя, равной всего 1 мс. Однако при уменьшении интенсивного звука той же частоты до 10 дБ временной порог достигает 50 мс. Аналогичный эффект дает и уменьшение частоты.

Оценка громкости и высоты очень коротких звуков затруднена. При длительности синусоидального тона 2—3 мс человек лишь отмечает его наличие, но не может определить его качеств. Любой звук оценивается только как «щелчок». С увеличением длительности звука слуховое ощущение постепенно проясняется: человек начинает различать высоту и громкость. Минимальное время, необходимое для отчетливого ощущения высоты тона, равно примерно 50 мс.

Дифференцировка двух звуков по частоте и интенсивности также зависит от отношения их по длительности и от интервала между ними. Как правило, звуки, равные по длительности, различаются точнее, чем неравные.

Акустический анализатор обеспечивает также отражение и положения источника звука в пространстве: его расстояние и направление относительно субъекта.

Пороги зависят от времени предъявления сигнала, положения головы испытуемого, адаптации и изменяются с течением времени для одного и того же испытуемого. Эти изменения могут составлять до 5 дБ за 0,5 мин, тогда как в некоторых условиях ярко выраженной тенденции к увеличению или уменьшению порога может и не быть даже в течение часа. Сравнение каждодневных изменений порогов, полученных в течение некоторого периода времени, с усредненными данными этих изменений показывает, что колебание изменений в 3—4 раза превышает усредненное. Иногда порог может изменяться даже в течение нескольких секунд. Если стимул состоит из пяти сигналов одного тона длительностью по 0,4 с, следующих друг за другом с интервалом в 0,6 с, то все они будут восприняты только при интенсивности, на 6 дБ превышающей абсолютный порог, когда не слышно ни одного из этих сигналов. Значительное влияние на величину порогов оказывает длительность сигнала. Так, для синусоидальных сигналов средних и высоких частот в диапазоне длительностей от 10 до 100—200 мс удвоение длительности приводит к понижению порога на 3 дБ.