- •Психология труда. Лекция 1. Психология труда как научная дисциплина.

- •1. Предмет психологии труда.

- •2. Связь психологии труда с другими областями психологического знания.

- •Лекция 2. Краткая история отечественной и зарубежной психологии труда.

- •2. Вклад и.М. Сеченова в возникновение психологии труда.

- •3. Возникновение психотехники.

- •3. Развитие психотехники и психологии труда вСсср

- •Лекция 3. Преобразующие методы психологии труда.

- •Лекция 4. Человек и труд.

- •1. Понятие об эргатической системе.

- •2. Объект труда и его основные разновидности.

- •3. Предмет труда.

- •4. Цели труда.

- •5. Средства и орудия труда.

- •6.Условия труда (профессиональная среда).

- •Лекция 5. Психологическое профессиоведение.

- •1. Понятие о психологическом профессиоведении. Основные понятия.

- •2. Понятие о профессиографии, виды профессиограмм.

- •3. Методы профессиографии.

- •4. Классификация профессий.

- •Лекция 6. Психология профессиональной пригодности.

- •1. Понятие о профессиональной пригодности.

- •2. Пути становления профессиональной пригодности.

- •3. Структура субъективных факторов профессиональной пригодности.

- •Лекция 7. Профессиональная ориентация и профессиональная консультации.

- •1. Профессиональная ориентация как комплексная социальная проблема.

- •2. Виды самоопределения:

- •3. Принципы, методы деятельности профессионального консультанта.

- •4. Этапы профконсультационной беседы.

- •5. Структура деятельности проф. Консультанта.

- •6. Организация рабочего места проф. Консультанта.

- •Лекция 8. Психологические вопросы адаптации, реабилитации и стабилизации рабочих кадров.

- •1. Понятие об адаптации, виды адаптации.

- •2. Критерии адаптации рабочих кадров.

- •3. Проф. Компенсация и реабилитация.

- •Лекция 9 .Психологические основы обучения и воспитания рабочих кадров.

- •1. Умения и навыки.

- •2. Формирование навыка.

- •3. Тренажеры и их виды.

- •4. Использование теории планомерного формирования умственных действий профессиональной подготовки.

- •Лекция 10.Психологические вопросы безопасности труда.

- •1. Человеческий фактор в травматизме и аварийности.

- •2. Классификация причин ошибок человека.

- •Лекция 11. Профессиональный отбор.

- •1. Понятие о профотборе.

- •2. Психологическое изучение профессии.

- •3. Выбор психодиагностических методов.

- •4. Психодиагностика претендентов.

- •5. Психологический прогноз успешности обучения и профессиональной деятельности.

- •Лекция 12. Функциональное состояние человека в труде.

- •1. Понятие о функциональных состояниях.

- •2. Динамика работоспособности в течение суток.

- •3. Динамика работоспособности в течение рабочей смены.

- •Лекция 13. Энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора

- •1. Энергетические характеристики зрительного анализатора

- •1. Восприятие яркости.

- •2. Восприятие контраста

- •3. Восприятие цвета

- •4. Пропускная способность.

- •2. Пространственные характеристики зрительного анализатора

- •1. Острота зрения.

- •2. Объем зрительного восприятия.

- •3. Временные характеристики зрительного анализатора.

- •3. Время адаптации.

- •4. Время информационного поиска.

- •Лекция 14. Характеристики слухового анализатора

- •Лекция 15. Восприятие речевых сообщений

- •4. Взаимодействие анализаторов.

- •Лекция 16. Хранение и переработка информации оператором

- •1. Характеристики оперативной памяти

- •2. Оперативное мышление

2. Объем зрительного восприятия.

Объем зрительного восприятия является - число объектов, которые может охватить человек в течение одной зрительной фиксации, т. е. при симультанном восприятии. Обнаружено, что при предъявлении не связанных между собой объектов объем восприятия составляет 4—8 элементов. Последние исследования показывают, что объем воспроизведенного материала определяется не столько объемом восприятия, сколько объемом памяти. В зрительном образе может отражаться значительно большее число объектов, однако они не могут быть воспроизведены из-за ограниченного объема памяти [см. 44]. Следовательно, практически важно учитывать не столько объем восприятия, сколько объем памяти. Условно все поле зрения можно разбить на три зоны: центрального зрения (≈ 4°), где возможно наиболее четкое различение деталей; ясного видения (30—35°), где при неподвижном глазе можно опознать предмет без различных мелких деталей; периферического зрения (75—90°), где предметы обнаруживаются, но не опознаются. Зона периферического зрения играет большую роль при ориентации во внешней обстановке. Объекты, находящиеся в этой зоне, легко и быстро могут быть перемещены в зону ясного видения с помощью установочных движений (скачков) глаз.

Большую роль в процессе зрительного восприятия играют движения глаз. Они делятся на два больших класса: поисковые (установочные) и гностические (познавательные).

С помощью поисковых движений осуществляется поиск заданного объекта, установка глаза в исходную позицию и корректировка этой позиции. Длительность поисковых движений определяется углом, на который перемещается взор.

tп = 0,25 + 0,004 β,

где β — угол перемещения взора, град; tп — время перемещения взора, с.

Основную информацию глаз получает во время фиксации, т. е. во время относительно неподвижного положения глаза, когда взор пристально устремлен на объект. Во время скачка глаз почти не получает никакой информации. Если продолжительность скачка в среднем составляет 0,025 с, то продолжительность фиксации в зависимости от условий восприятия — 0,25—0,65 с и более. Результаты исследований показывают, что общее время фиксаций составляет 90—95 % от времени зрительного восприятия.

3. Временные характеристики зрительного анализатора.

Они определяются временем, необходимым для возникновения зрительного ощущения при тех или иных условиях работы оператора. К ним относятся: 1) латентный (скрытый) период зрительной реакции, 2) длительность инерции ощущения, 3) критическая частота мельканий, время адаптации, 4) длительность информационного поиска.

1. Латентным периодом называется промежуток времени от момента подачи сигнала до момента возникновения ощущения. Это время зависит от интенсивности сигнала (так называемый закон силы: чем сильнее раздражитель, тем реакция на него короче), его значимости (реакция на значимый для оператора сигнал короче, чем на сигналы, не имеющие значения для оператора), сложности работы оператора (чем сложнее выбор нужного сигнала среди остальных, тем реакция на него будет больше), возраста и других индивидуальных особенностей человека. В среднем для большинства людей латентный период зрительной реакции лежит в, пределах 160—240 млс.

Если же возникает необходимость в последовательном реагировании оператора на дискретно появляющиеся сигналы, то период их следования должен быть не меньше времени сохранения ощущения, равного 0,2—0,5 с. В противном случае будут замедляться точность и скорость реагирования, поскольку во время прихода нового сигнала в зрительной системе оператора еще будет оставаться образ предыдущего сигнала.

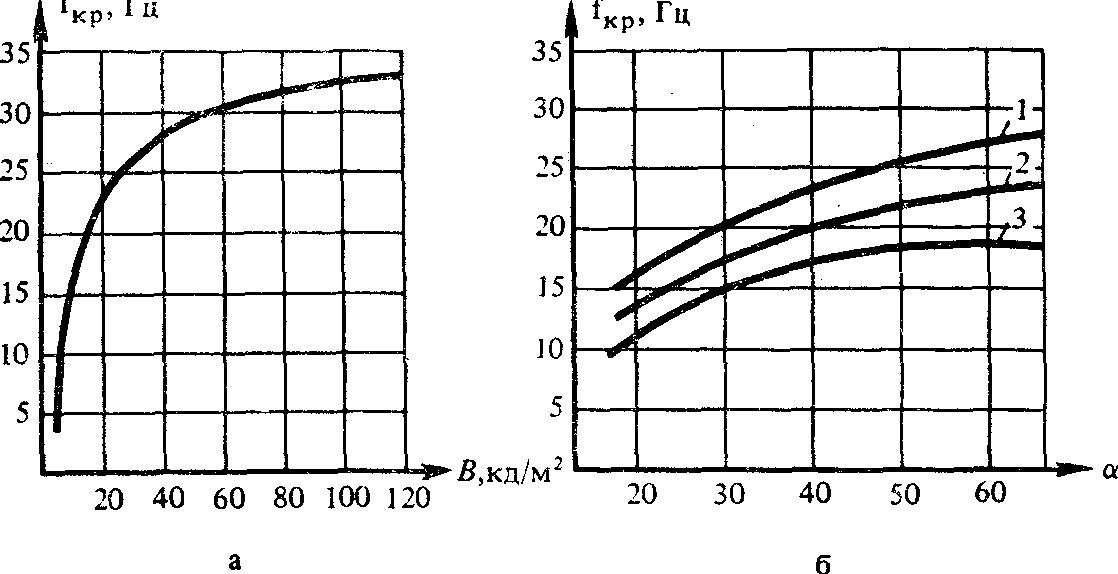

2. Критической частотой мельканий (КЧМ) называется та минимальная частота проблесков, при которой возникает их слитное восприятие. Эта частота зависит от яркости, размеров и конфигурации знаков. Зависимость КЧМ от яркости подчинена основному психофизическому закону

fкр = α lgB+C,

где α и С — константы, зависящие от размеров и конфигурации знаков, а также от спектрального состава мелькающего изображения.

Снижение величины fкр, если это необходимо по каким-либо техническим причинам, может быть достигнуто путем уменьшения яркости знака, сокращения его размеров

Рис. Зависимость критической частоты мельканий:

а—от яркости; б—от размеров и конфигурации знаков (1, 2, 3—соответственно знаки сложной, средней и простой конфигурации)

или упрощения конфигурации. При обычных условиях наблюдения величина КЧМ лежит в пределах 15—25 Гц. При зрительном утомлении она несколько понижается.