- •Основные проблемы построения сетей. Основные аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей.

- •Сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов.

- •Физическая и логическая структуризация сетей (Понятие аппаратного адреса.) Ограничения в использовании мостов и коммутаторов в целях логической структуризации сети.

- •Составные сети и маршрутизация; алгоритмы маршрутизации от источника и одношаговой маршрутизации (алгоритмы простой маршрутизации, статической и динамической маршрутизации).

- •Основные принципы взаимодействия процессов через сеть. Службы необходимые сетевым приложениям.

- •Многоуровневый подход к организации средств сетевого взаимодействия. Особенности использования многоуровневого подхода в организации средств сетевого взаимодействия.

- •Разработка стандартов и спецификаций в области телекоммуникаций и компьютерных систем.

- •Эталонная модель tcp/ip.

- •Особенности протоколов и служб прикладного уровня.

- •Основные прикладные службы Internet.

- •Служба www. Понятие cgi, использование cgi для организации обмена по разным прикладным протоколам, базы данных с Web-интерфейсом.

- •Обмен файлами по протоколу ftp.

- •Электронная почта. Дополнительные области применения электронной почты: списки рассылки, заказ требуемых файлов по почте (ftp-mail). Электронная почта с Web-интерфейсом.

- •Служба трансляции имен Интернета

- •Обратный dns-запрос

- •Записи dns

- •Зарезервированные доменные имена

- •Протокол нттр (версии, использование постоянного и непостоянного соединения, методы запроса, формат сообщения-запроса и сообщения-ответа.

- •Методы идентификации пользователя в протоколе http

- •Протокол ftp.

- •Протокол smtp.

- •Протокол доставки pop3.

- •Маски сетей в ip-адресации. Общие понятия о технологии бесклассовой междоменной маршрутизаций (cidr)).

- •Технология трансляции сетевых адресов (nat).

- •Динамические протоколы маршрутизации. Внутренние (rip, ospf) и внешние протоколы маршрутизации Internet (egp, bgp)).

- •Управляющие протоколы Internet

- •Протоколы передачи данных (протокол ppp, протокол hdlc)

- •Протоколы коллективного и последовательного доступа.

Протокол smtp.

SMTP(англ. SimpleMailTransferProtocol — простой протокол передачи почты) — это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.

SMTP используется для отправки почты от пользователей к серверам и между серверами для дальнейшей пересылки к получателю. Для приёма почты почтовый клиент должен использовать протоколы POP3 или IMAP.

Данные передаются при помощи TCP, при этом обычно используется порт 25 или 587. При передаче сообщений между серверами обычно используется порт 25.

Чтобы доставить сообщение до адресата, необходимо переслать его почтовому серверу домена, в котором находится адресат. Для этого обычно используется запись типа MX (англ. MaileXchange — обмен почтой) системы DNS. Если MX запись отсутствует, то для тех же целей может быть использована запись типа A. Некоторые современные реализации SMTP-серверов для определения сервера, обслуживающего почту в домене адресата, также могут задействовать SRV-запись.

Сервер SMTP — это конечный автомат с внутренним состоянием. Клиент передает на сервер строку команда<пробел>параметры<перевод строки>. Сервер отвечает на каждую команду строкой, содержащей код ответа и текстовое сообщение, отделенное пробелом. Код ответа — число от 100 до 999, представленное в виде строки, трактующийся следующим образом:

2ХХ — команда успешно выполнена

3XX — ожидаются дополнительные данные от клиента

4ХХ — временная ошибка, клиент должен произвести следующую попытку через некоторое время

5ХХ — неустранимая ошибка

Текстовая часть ответа носит справочный характер и предназначен для человека, а не программы.

Изначально SMTP не поддерживал единой схемы авторизации. В результате этого спам стал практически неразрешимой проблемой, так как было невозможно определить, кто на самом деле является отправителем сообщения — фактически можно отправить письмо от имени любого человека. В настоящее время производятся попытки решить эту проблему при помощи спецификаций SPF, Sender ID, YahooDomainKeys. Единой спецификации на настоящий момент не существует.

Протокол доставки pop3.

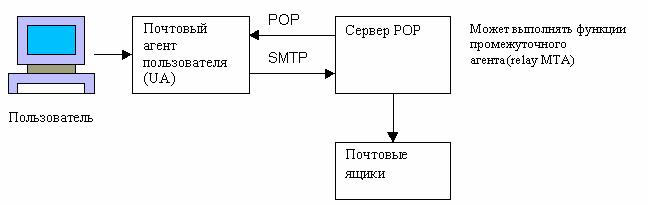

POP3 (англ. PostOfficeProtocolVersion 3) — это сетевой протокол, используемый для получения сообщений электронной почты с сервера. Обычно используется в паре с протоколом SMTP.

Рис. 10. Схема «Клиент-сервер по протоколу POP3»

Описание протокола РОРЗ

Рассмотрим представленную на Рис. 10. схему «Клиент-сервер по протоколу POP3». Конструкция протокола РОРЗ обеспечивает возможность пользователю обратиться к своему почтовому серверу и изъять накопившуюся для него почту. Пользователь может получить доступ к РОР-серверу из любой точки доступа к Интернет. При этом он должен запустить специальный почтовый агент (UA), работающий по протоколу РОРЗ, и настроить его для работы со своим почтовым сервером. Итак, во главе модели POP находится отдельный персональный компьютер, работающий исключительно в качестве клиента почтовой системы (сервера). Подчеркнем также, что сообщения доставляются клиенту по протоколу POP, а посылаются по-прежнему при помощи SMTP. То есть на компьютере пользователя существуют два отдельных агента-интерфейса к почтовой системе - доставки (POP) и отправки (SMTP). Разработчики протокола РОРЗ называет такую ситуацию "раздельные агенты" (split UA). Концепция раздельных агентов кратко обсуждается в спецификации РОРЗ.

В протоколе РОРЗ оговорены три стадии процесса получения почты: авторизация, транзакция и обновление. После того как сервер и клиент РОРЗ установили соединение, начинается стадия авторизации. На стадии авторизации клиент идентифицирует себя для сервера. Если авторизация прошла успешно, сервер открывает почтовый ящик клиента и начинается стадия транзакции. В ней клиент либо запрашивает у сервера информацию (например, список почтовых сообщений), либо просит его совершить определенное действие (например, выдать почтовое сообщение). Наконец, на стадии обновления сеанс связи заканчивается. Далее перечислены команды протокола РОРЗ, обязательные для работающей в Интернет реализации минимальной конфигурации.

Команды протокола POP версии 3 (для минимальной конфигурации)

USER Идентифицирует пользователя с указанным именем

PASS Указывает пароль для пары клиент-сервер

QUIT Закрывает TCP-соединение

STAT Сервер возвращает количество сообщений в почтовом ящике плюс размер почтового ящика

LIST Сервер возвращает идентификаторы сообщений вместе с размерами сообщений (параметром команды может быть идентификатор сообщения)

RETR Извлекает сообщение из почтового ящика (требуется указывать аргумент-идентификатор сообщения)

DELE Отмечает сообщение для удаления (требуется указывать аргумент - идентификатор сообщения)

NOOP Сервер возвращает положительный ответ, но не совершает никаких действий

LAST Сервер возвращает наибольший номер сообщения из тех, к которым ранее уже обращались

RSET Отменяет удаление сообщения, отмеченного ранее командой DELE

В протоколе РОРЗ определено несколько команд, но на них дается только два ответа: +ОК (позитивный, аналогичен сообщению-подтверждению АСK) и -ERR (негативный, аналогичен сообщению "не подтверждено" NAK). Оба ответа подтверждают, что обращение к серверу произошло и что он вообще отвечает на команды. Как правило, за каждым ответом следует его содержательное словесное описание. В RFC 1225 есть образцы нескольких типичных сеансов РОРЗ. Сейчас мы рассмотрим несколько из них, что даст возможность уловить последовательность команд в обмене между сервером и клиентом.

Авторизация пользователя

После того как программа установила TCP-соединение с портом протокола РОРЗ (официальный номер 110), необходимо послать команду USER с именем пользователя в качестве параметра. Если ответ сервера будет +ОК, нужно послать команду PASS с паролем этого пользователя:

CLIENT: USER kcope ERVER: +ОК CLIENT: PASS secret SERVER: +ОКkcope'smaildrop has 2 messages (320 octets) (Впочтовомящикеkcopeесть 2 сообщения (320 байтов) ...)

Транзакции РОРЗ

После того как стадия авторизации окончена, обмен переходит на стадию транзакции. В следующих примерах демонстрируется возможный обмен сообщениями на этой стадии.

Команда STAT возвращает количество сообщений и количество байтов в сообщениях:

CLIENT: STAT

SERVER: +ОК 2 320

Команда LIST (без параметра) возвращает список сообщений в почтовом ящике и их размеры:

CLIENT: LIST

SERVER: +ОК 2 messages (320 octets)

SERVER: 1 120

SERVER: 2 200

SERVER: . ...

Команда NOOP не возвращает никакой полезной информации, за исключением позитивного ответа сервера. Однако позитивный ответ означает, что сервер находится в соединении с клиентом и ждет запросов:

CLIENT: NOOP

SERVER: +ОК

Следующие примеры показывают, как сервер POP3 выполняет действия. Например, команда RETR извлекает сообщение с указанным номером и помещает его в буфер местного UA:

CLIENT: RETR 1 SERVER: +OK 120 octets SERVER: <the POPS server sends the entire message here> (РОРЗ-сервервысылаетсообщениецеликом) SERVER: . . . . . .

Команда DELE отмечает сообщение, которое нужно удалить:

CLIENT: DELE 1

SERVER: +OK message 1 deleted ... (сообщение 1 удалено) CLIENT: DELE 2 SERVER: -ERRmessage 2 alreadydeletedсообщение 2 ужеудалено)

Команда RSET снимает метки удаления со всех отмеченных ранее сообщений:

CLIENT: RSET

SERVER: +OK maildrop has 2 messages (320 octets)

(в почтовом ящике 2 сообщения (320 байтов) )

Как и следовало ожидать, команда QUIT закрывает соединение с сервером:

CLIENT: QUIT SERVER: +OK dewey POP3 server signing off CLIENT: QUIT SERVER: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty) CLIENT: QUIT SERVER: +OK dewey POP3 server signing off (2 messages left)

Обратите внимание на то, что отмеченные для удаления сообщения на самом деле не удаляются до тех пор, пока не выдана команда QUIT и не началась стадия обновления. В любой момент в течение сеанса клиент имеет возможность выдать команду RSET, и все отмеченные для удаления сообщения будут восстановлены.

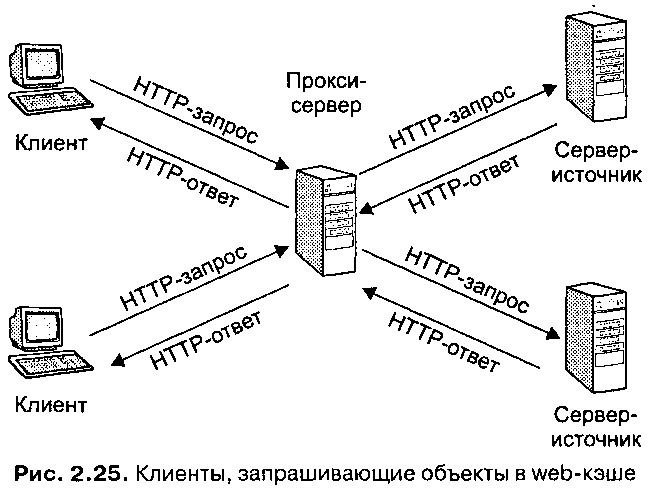

Web-кэширование (понятие web-кэша, назначение кэширующего сервера, алгоритм кэширония, преимущества. Совместное кэширование: иерархия кэшей, протокол ICP, кластеры КЭШей).

Web-кэш, часто называемыйпрокси-сервером, представляет собой сеть, которая выполняет HTTP-запросы от имени сервера-источника. Web-кэш имеет собственное дисковое устройство хранения информации, содержащее ранее запрашивавшиеся копии объектов. Как показано на рис. 2.25, браузер пользователя можно настроить таким образом, чтобы все создаваемые HTTP-запросы сначала направлялись в web-кэш.

Алгоритм использования кэш-сервера выглядит следующим образом.

1. Браузер устанавливает TCP-соединение с кэш-сервером и посылает ему запрос объекта.

2. Кэш-сервер проверяет наличие локальной копии требуемого объекта и в случае ее обнаружения формирует ответное сообщение и отсылает объект браузеру.

3. Если локальная копия отсутствует, кэш-сервер устанавливает ТСР-соединение с сервером-источником и посылает ему запрос на получение объекта. Сервер-источник обрабатывает запрос и отсылает требуемый объект кэш-серверу.

4. После получения объекта кэш-сервер сохраняет его копию на локальном накопителе информации и передает объект браузеру через открытое ранее ТСР-со-единение.

Кэширование получило широкое распространение в Интернете по трем причинам. Первая заключается в том, что кэш-серверы способны значительно сократить время выполнения запроса пользователя, в особенности если скорость передачи между пользователем и кэш-сервером превышает скорость передачи между пользователем и сервером-источником. Вторая причина популярности механизма кэширования состоит в том, что он способен значительно снизить трафик между локальными сетями и Интернетом. Это позволяет, в свою очередь, сократить расходы на дорогостоящие линии связи, соединяющие локальные сети с Интернетом. Наконец, третья причина успеха кэширования заключается в том, что оно позволяет с большой скоростью распространять ресурсы среди пользователей.

Несколько территориально распределенных кэш-серверов могут объединяться и функционировать совместно.Взаимодействие внутри системы осуществляется при помощи протоколов HTTP и ICP (InternetCachingProtocol — протокол Интернет-кэширования). ICP представляет собой протокол прикладного уровня, описанный в документе RFC 2186 и позволяющий кэш-серверу обратиться к другому кэш-серверу для быстрого поиска требуемого объекта. При наличии искомого объекта осуществляется его передача по протоколу HTTP.

Протокол ICP активно используется в системах совместного кэширования и поддерживается бесплатно распространяемым популярным приложением для кэш-серверов Squid.

Альтернативным вариантом систем совместного кэширования являются кластеры кэшей, как правило, расположенные внутри одной локальной сети. Объединение отдельных кэшей в кластеры обусловливается тем, что первые не всегда имеют накопители информации достаточного объема или не способны обеспечить обработку трафика.

Однако, решая проблему недостаточной мощности отдельных кэш-серверов, кластерная система порождает проблему выбора: какому из кэшей кластера следует направлять запрос объекта. Эта проблема решается путем маршрутизации с использованием хеш-функций. В наиболее простой форме подобной маршрутизации браузер выполняет хэширование URL-адреса запрашиваемого объекта и на основе полученного результата формирует запрос с адресом соответствующего кэш-сервера. Поскольку все браузеры используют одну и ту же хэш-функцию, объект никогда не будет содержаться более чем в одном кэше кластера, и при наличии объекта в кластере браузер сможет однозначно определить, в каком именно кэше находится объект. Маршрутизация с помощью хэш-функций лежит в основе протокола маршрутизации кэш-массива (CacheArrayRoutingProtocol, CARP).

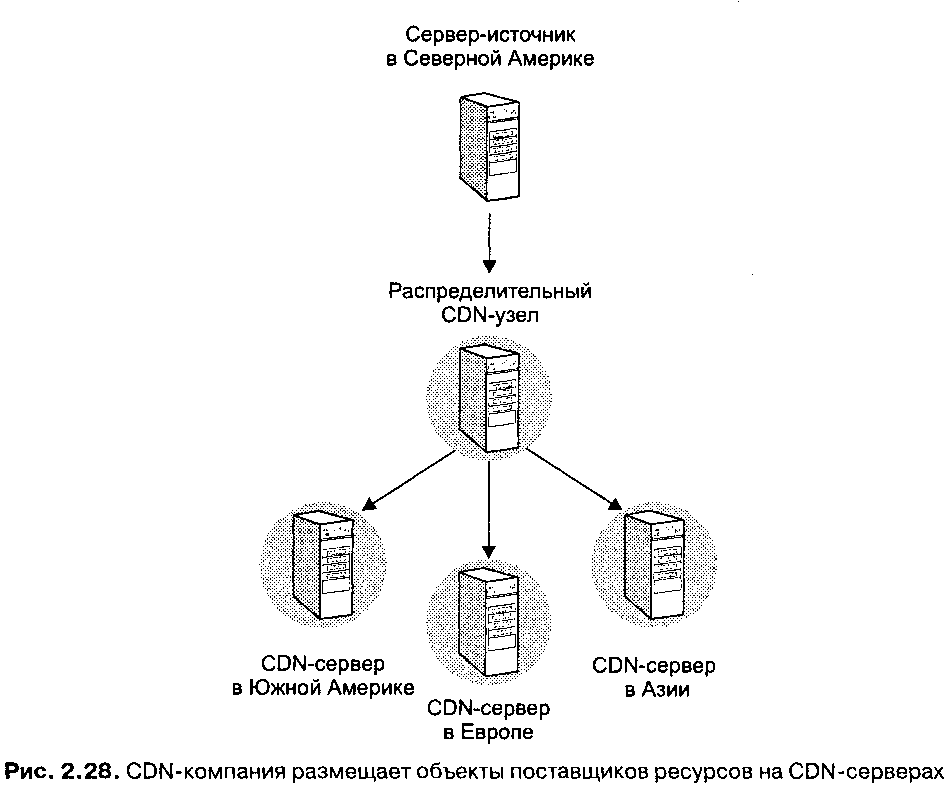

Сети распределения ресурсов (CDN) (CDN-компания, CDN-сервер, распределительный CDN узел)

Интернет-провайдеры арендуют и устанавливают кэш-серверы, чтобы повысить качество обслуживания своих пользователей. Как было показано в подразделе «Web-кэширование» данного раздела, применение кэш-серверов способно значительно сократить время доставки наиболее востребованных ресурсов пользователям.В конце 1990-х годов широкое распространение получила еще одна технология распределения ресурсов — технология CDN (ContentDistributionNetwork — сети распределения ресурсов).

Сеть доставки (и дистрибуции) контента (ContentDistributionNetwork, CDN) — географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию контента конечным пользователям в сети Интернет. Использование контент-провайдерами CDN способствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного, игрового и других видов цифрового контента в точках присутствия сети CDN.

Обычно CDN-компания функционирует по следующему плану.

1. Компания устанавливает множество (порядка сотен) CDN-серверов, распределенных в Интернете. Как правило, CDN-серверы располагаются в центрах Интернет-хостинга, принадлежащих сторонним компаниям и представляющих собой здания с большим числом хостов внутри. Обычно центры Интернет-хостинга подключены к Интернет-провайдерам нижнего звена и расположены вблизи их сетей доступа.

2. Компания копирует ресурсы своих потребителей на CDN-серверы. Когда потребитель обновляет свои ресурсы, CDN-компания заменяет старое содержимое серверов новым.

3. Компания обеспечивает такое обслуживание, при котором CDN-сервер осуществляет обработку запроса за минимальное время. Для этого выбирается либо такой CDN-сервер, который территориально наиболее близок к пользователю, либо такой, на пути к которому нет перегруженных узлов.

На рис. 2.28 представлена схема взаимодействия между поставщиком ресурсов и CDN-компанией. Сначала поставщик ресурсов определяет объекты, которые он хотел бы сделать распределенными с помощью CDN (остальные объекты могут распространяться без участия CDN). Нужные объекты отсылаются узлу распределения CDN, который, в свою очередь, доставляет их на все CDN-серверы.

На рис. 2.29 приведена иллюстрация этапов выполнения запроса на получение документа с помощью CDN. Сначала браузер получает базовый HTML-файл с сервера-источника, затем обращается к полномочному серверу имен, который определяет IP-адрес «наилучшего» CDN-сервера, и, наконец, запрашивает распределенные объекты у CDN-сервера. Обратите внимание на то, что приведенная схема не требует внесения изменений в протоколы HTTP и DNS или применения каких-либо дополнительных средств.

IP-адресация. IP-маршрутизация.

InternetProtocol (IP) — межсетевой протокол. Относится к маршрутизируемым протоколам сетевого уровня семейства TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные подсети во всемирную сеть Интернет. Неотъемлемой частью протокола является адресация сети.

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 байта.В 6-й версии IP-адрес (IPv6) имеет 128-битовое представление.

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или 192.168.0.0/16).

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов: если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limitedbroadcast). Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером сети. Например, в сети 192.168.5.0 с маской 255.255.255.0 пакет с адресом 192.168.5.255 доставляет всем узлам этой сети. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (directbroadcast).

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), если он назначается пользователем в настройках устройства, либо если назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес (DHCP).

Маршрутизация (англ. Routing) — процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.

Маршруты могут задаваться административно (статические маршруты), либо вычисляться с помощью алгоритмов маршрутизации, базируясь на информации о топологии и состоянии сети, полученной с помощью протоколов маршрутизации (динамические маршруты).

Статическими маршрутами могут быть:

маршруты, не изменяющиеся во времени;

маршруты, изменяющиеся по расписанию;

Маршрутизация в компьютерных сетях типично выполняется специальными программно-аппаратными средствами — маршрутизаторами; в простых конфигурациях может выполняться и компьютерами общего назначения, соответственно настроенными.

Первые маршрутизаторы представляли собой специализированное ПО, обрабатывающее приходящие IP-пакеты специфичным образом. Это ПО работало на компьютерах, у которых было несколько сетевых интерфейсов, входящих в состав различных сетей (между которыми осуществляется маршрутизация). В дальнейшем появились маршрутизаторы в форме специализированных устройств. Компьютеры с маршрутизирующим ПО называют программные маршрутизаторы, оборудование - аппаратные маршрутизаторы.

Выделяют два типа аппаратной маршрутизации: со статическими шаблонами потоков и с динамически адаптируемыми таблицами.

Статические шаблоны потоков подразумевают разделение всех входящих в маршрутизатор IP-пакетов на виртуальные потоки; каждый поток характеризуется набором признаков для пакета такие как: IP-адресами отправителя/получателя, TCP/UDP-порт отправителя/получателя (в случае поддержки маршрутизации на основании информации 4 уровня), порт, через который пришёл пакет. Оптимизация маршрутизации при этом строится на идее, что все пакеты с одинаковыми признаками должны обрабатываться одинаково (по одинаковым правилам), при этом правила проверяются только для первого пакета в потоке (при появлении пакета с набором признаков, не укладывающимся в существующие потоки, создаётся новый поток), по результатам анализа этого пакета формируется статический шаблон, который и используется для определения правил коммутации приходящих пакетов (внутри потока). Обычно время хранения не использующегося шаблона ограничено (для освобождения ресурсов маршрутизатора). Ключевым недостатком подобной схемы является инерционность по отношению к изменению таблицы маршрутизации (в случае существующего потока изменение правил маршрутизации пакетов не будет "замечено" до момента удаления шаблона).

Динамически адаптируемые таблицы используют правила маршрутизации "напрямую", используя маску и номер сети из таблицы маршрутизации для проверки пакета и определения порта, на который нужно передать пакет. При этом изменения в таблице маршрутизации (в результате работы, например, протоколов маршрутизации/резервирования) сразу же влияют на обработку всех новопришедшихпакетов. Динамически адаптируемые таблицы также позволяют легко реализовывать быструю (аппаратную) проверку списков доступа.