- •Сокращения

- •1. Функциональная анатомия и физиология челюстно-лицевой области

- •Тестовые задания

- •2. Роль лфк в комплексе лечения больных с заболеваниями челюстно-лицевой области

- •(По а.А. Соколову, в.И. Заусаеву)

- •(По а.А. Соколову, в.И. Заусаеву)

- •(По а.А. Соколову, в.И. Заусаеву

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи:

- •3. Лечебный массаж и особенности его применения в комплексе лечения челюстно-лицевых больных

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •4.Лечебная физкультура в комплексе лечения воспалительных процессов в чло

- •Комплекс упражнений лфк при лечении воспалительных процессов чло и их последствий а)Первый клинический период:

- •В) Второй клинический период:

- •Метод пальцевого массажа десен

- •Упражнения для языка в полости рта

- •Упражнения для языка вне полости рта

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •5.Лечебная физкультура в комплексе лечения травм чло

- •Специальные упражнения для жевательных мышц при контрактуре, вызванной местным обезболиванием

- •Упражнения для лечения контрактур челюстей (третий период):

- •Упражнения при ожогах шеи до пересадки кожи

- •Упражнения, проводимые в первом клиническом периоде у больных с переломом нижней челюсти

- •Упражнения, проводимые во втором клиническом периоде у больных с переломом нижней челюсти

- •Упражнения, проводимые в третьем клиническом периоде у больных с переломом нижней челюсти

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •6. Лечебная физкультура в комплексе лечения больных с опухолями чло

- •Комплекс упражнений лечебной гимнастики после удаления доброкачественных опухолей:

- •Упражнения для мимических мышц

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •7. Лечебная физкультура в комплексе лечения больных с заболеваниями нервов лица

- •Комплекс упражнений для языка в полости рта и вне его

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •8. Лфк в комплексе лечения больных с артритами, артрозами, контрактурой и анкилозом височно-нижнечелюстного сустава

- •Комплекс лечебной гимнастикой после хирургического лечения анкилоза внчс

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •9. Лфк в комплексе лечения больных подвергшихся восстановительным операциям в чло

- •Упражнения для мышц неба, верхней губы и языка после хейло- и ураностафилопластики

- •Упражнения для мышц кисти и плеча при пересадке филатовского стебля

- •Тестовые задания

- •Ситуационные задачи

- •Ответы на тесты:

- •Рекомендуемая литература:

Федеральное агентство по здравоохранению и

социальному развитию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Читинская государственная медицинская академия

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ

ОБЛАСТИ

Учебное пособие

Чита, 2010

УДК 616.31.-089:615.825

И.С. Пинелис, Ю.И.Пинелис, Л.Ю.Рудакова. Лечебная физкультура в комплексной терапии хирургических заболеваний челюстно-лицевой области. : Учебное пособие.- Чита., 2009. - 100 с.

Лечебную физическую культуру (ЛФК) в последние годы необоснованно редко используют в комплексной терапии заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области (ЧЛО), что стало основанием для создания данного учебного пособия. В нем на современном уровне освещены показания, противопоказания и методы лечебной физкультуры (ЛФК), применяемые в комплексной терапии хирургических заболеваний ЧЛО. В пособии представлена информация о функциональной анатомии и физиологии ЧЛО, необходимая для эффективного проведения лечебной физкультуры.

Учебное пособие предназначено для стоматологов-интернов, клинических ординаторов, готовящихся по специальностям «челюстно-лицевая хирургия» и «хирургическая стоматология», а также стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, хирургов-стоматологов, врачей и инструкторов ЛФК.

Авторы: профессор, д.м.н. Пинелис И.С., доцент, к.м.н. Ю.И.Пинелис, ассистент Рудакова Л.Ю.

Рецензенты:

Профессор кафедры ЛОР-болезней и челюстно-лицевой хирургии ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей», д.м.н Дыдыкин В.Ф.

Профессор кафедры стоматологии ИПО Красноярского государственного медицинского университета, д.м.н. Радкевич А.А.

№ п/п |

Оглавление |

Стр. |

1 |

Функциональная анатомия и физиология челюстно-лицевой области |

4 |

2 |

Роль ЛФК в комплексе лечения больных с заболеваниями челюстно-лицевой области |

33 |

3 |

Лечебный массаж и особенности его применения в комплексе лечения челюстно-лицевых больных |

42 |

4 |

Лечебная физкультура в комплексе лечения воспалительных процессов в ЧЛО |

50 |

5 |

Лечебная физкультура в комплексе лечения травм ЧЛО |

58 |

6 |

Лечебная физкультура в комплексе лечения больных с опухолями ЧЛО |

69 |

7 |

Лечебная физкультура в комплексе лечения больных с заболеваниями нервов лица |

73 |

8 |

ЛФК в комплексе лечения больных с артритами, артрозами, контрактурой и анкилозом височно-нижнечелюстного сустава |

83 |

9 |

ЛФК в комплексе лечения больных подвергшихся восстановительным операциям в ЧЛО |

88 |

|

Ответы на тесты |

99 |

|

Рекомендуемая литература |

100 |

Сокращения

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав

ЗЧС – зубочелюстная система

ЛФК – лечебная физкультура

ЧЛО – челюстно-лицевая область

ПХО – первичная хирургическая обработка

ЦНС – центральная нервная система

1. Функциональная анатомия и физиология челюстно-лицевой области

Цель занятия:

Знать функциональную анатомию и физиологию ЧЛО для обоснования и составлении плана ЛФК в комплексе лечения стоматологических заболеваний

В начале пособия нам представилось важным изложить современные знания о функциональной анатомии и физиологии ЧЛО, без которых сложно адекватно назначать лечебную физкультуру (ЛФК) в комплексе лечения стоматологических заболеваний.

Полость рта делится зубами и деснами на преддверие и собственно полость рта. Преддверие рта ограничено спереди и по бокам губами и щеками, а сзади и изнутри зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей.

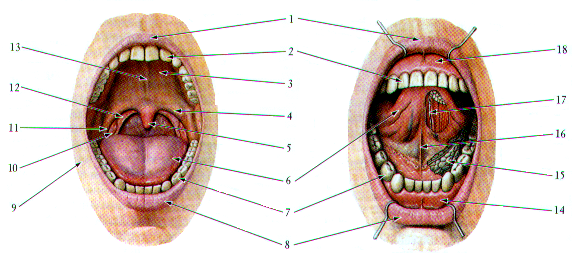

Ротовая полость ограничена спереди и с боков зубами и деснами, сверху – твердым и мягким небом, а ее дно образовано мышцами, лежащими выше подъязычной кости. Собственно полость рта сообщается с преддверием посредством межзубных промежутков и позадизубных пространств, ограниченных спереди зубами, сверху и снизу – деснами, сзади – крыловидно-нижнечелюстными складками слизистой оболочки (рис. 1).

Рис. 1. Полость рта.

1 – верхняя губа; 2 – верхняя зубная дуга; 3 – твердое небо; 4 – небная занавеска; 5 - язычок; 6 – язык; 7 – нижняя зубная дуга; 8 – нижняя губа; 9 – щека; 10 – небная миндалина; 11 - небно-язычная дуга; 12 – небно-глоточная дуга; 13 – небный шов; 14 – нижняя десна; 15 - подъязычная железа; 16 – уздечка языка; 17 – язычный нерв; 18 – верхняя десна.

Дно полости рта образовано тканями, расположенными между языком и подъязычной костью. Основу дна составляет диафрагма рта, которая образована парной челюстно-подъязычной мышцей. При переходе слизистой оболочки с языка на дно полости рта образуется уздечка языка.

Зубная альвеола (лунка) – это отдельные ячейки альвеолярного отростка, в которых располагаются зубы. Кость альвеолярного отростка состоит из костных трабекул, архитектура и размеры которых отчасти генетически определены, а также в результате действия жевательных сил. Боковые отделы имеют большую микротвердость, чем фронтальные. В межзубной альвеолярной кости в основном сосредоточены слабо минерализованные молодые остеоны. Многие из них имеют широкий гаверсовый канал, равный или более диаметра остеона. Остеоны имеют различную ориентацию в альвеолярной кости, что обусловлено направлением векторов сил при механической нагрузке. В верхней трети длины стенок альвеол остеоны расположены в основном вдоль оси зуба, в средней трети – косо, в верхушечной области – продольно, что обусловливает сложность деформации напряжения, возникающего в процессе жевания.

Кость альвеолярного отростка очень пластична и находится в состоянии постоянной перестройки, которая включают сбалансированные процессы резорбции кости остеокластами и ее новообразования остеобластами. Непрерывная перестройка обеспечивает адаптацию кости челюсти к меняющимся функциональным нагрузкам. Она особенно усиливается и проявляется при физиологическом и ортодонтическом перемещении зубов.

В норме после прорезывания происходят два вида перемещения зубов. Аппроксимальный или медиальный дрейф связан со стиранием обращенных друг к другу поверхностей. Зубы сдвигаются по альвеолярному отростку, перемещаясь сквозь его костную ткань, которая подвергается непрерывной перестройке, рассасываясь в медиальном направлении - по ходу движения зубов - и откладываясь дистально, в результате чего ширина периодонтальной связки остается неизменной.

Окклюзионный дрейф - физиологическое возрастное окклюзионное стирание зуба компенсируется его постепенным выдвижением из костной альвеолы. При этом происходит отложение цемента в области верхушки корня с одновременной перестройкой всей стенка альвеолы. На дне альвеолы и в межкорневых перегородках происходит откладывается пучковая костная ткань, что особо выражено при потере зуба антагониста.

Ортодонтическое смещение зубов продолжительно воздействует на стенки альвеолы, приводя к резорбции кости в зоне давления и ее новообразованию в области натяжения. При этом меняется активность клеток, а также с дифференцировка остеобластов и остеокластов. После удаления зуба, соответствующий участок альвеолы подвергается резорбции. Атрофия альвеолярного отростка происходит при патологических состояниях, связанных с заболеваниями пародонта.

При прямой резорбции стенок альвеолы остеокласты дифференцируются в периферических участках периодонтальной связки и разрушают кость со стороны периодонтальной щели. При непрямой резорбции разрушение костной ткани происходит из-за появления остеокластов в межтрабекулярных пространствах губчатого вещества альвеолярной кости за счет избыточных нагрузках (например: ортодонтических и др.).

Костная ткань альвеолярного отростка обладает высокими потенциями к регенерации в физиологических условиях, при медицинских воздействиях, а также после травмы. В благоприятных для регенерации условиях, поврежденная кость альвеолы замещается путем ее новообразования и полного восстановления прикрепления к ней коллагеновых волокон периодонтальной связки.

Зубочелюстная система – это совокупность органов и тканей, взаимосвязанных анатомически и функционально, выполняющих различные, но соподчиненные функции.

Составные элементы зубочелюстной системы:

1) твердые ткани – кости лицевого скелета, включая верхнюю и нижнюю челюсти;

2) зубы, образующие зубные ряды – система органов, предназначенных откусывания, дробления и размельчения пищи;

3) височно-нижнечелюстные суставы – подвижное соединение нижней челюсти с височной костью черепа;

4) жевательные и надподъязычные мышцы, обеспечивающие пространственное перемещение нижней челюсти по отношению неподвижной верхней;

5) мимические мышцы, губы, щеки, небо, язык – комплекс органов, выполняющих функцию захвата пищи, формирование и глотание пищевого комка, функцию речи;

6) слюнные железы, предназначенные для смачивания и первичной ферментативной обработки пищи.

При заболеваниях и травме зубочелюстного аппарата возникают компенсаторные процессы, проявляющиеся совокупной реакцией его неповрежденных органов, меняется характер речи, функции жевания, глотания, что приводит к сдвигам в мышечной системе и суставах, пародонте сохранившихся зубов.

Режущие края передних зубов и жевательные площадки боковых образуют поверхность смыкания зубных рядов, называемую окклюзионной. Средний уровень жевательных поверхностей по отношению к горизонтали называется окклюзионной плоскостью. Окклюзионная плоскость может быть приблизительно образована линией, соединяющей режущий край центрального нижнего резца, вершину дистального щечного бугра второго нижнего моляра и середину ретромолярного бугорка.

При осмотре интактных зубных рядов определяют различное расположение зубов по отношению к горизонтальной плоскости, как в переднем, так и в боковом направлении.

Камперовская горизонталь или носоушная линия – линия, проведенная от козелка уха до наружного края крыла носа, параллельна окклюзионной плоскости.

Франкфуртская горизонталь или плоскость орбитальной оси – линия, проходит от нижнего края орбиты до верхнего края наружного слухового прохода.

Протетическая плоскость – искусственно воссоздаваемая плоскость для постановки верхних зубов в съемном протезе проходит параллельно камперовской горизонтали, ниже окклюзионной плоскости на величину резцового перекрытия (Рис. 2.).

![]()

В полости рта нижняя челюсть постоянно перемещается относительно верхней в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (движения при жевании, разговоре, пении и др.). Такие пространственные перемещения нижней зубной дуги относительно верхней называются артикуляцией.

Окклюзия – это смыкание зубных рядов или групп верхних и нижних зубов при различных движениях нижней челюсти.

Центральная окклюзия– смыкание зубов при максимальном фиссуро-бугорковом контакте. Суставная головка нижней челюсти находится у основания ската суставного бугорка. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть (височная, собственно жевательная и медиальная крыловидная), одновременно и равномерно напряжены.

Передняя – смыкание зубов при выдвижении челюсти вперед из положения центральной окклюзии. Это достигается двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц. Контакт передних зубов «встык», при котором имеется дезокклюзия боковых зубов (или контакт дистальных бугров вторых моляров), суставные головки расположены против нижней трети задних скатов суставных бугорков. Контакт или разобщение боковых зубов зависит от вида прикуса.

Боковая – смыкание зубных рядов при эксцентричном смещении нижней челюсти влево или вправо из положения центральной окклюзии, при одностороннем сокращении латеральной крыловидной мышцы противоположной стороны. Головка нижней челюсти на стороне смещения вращается вокруг вертикальной оси, оставаясь у основания суставного бугорка, а на противоположной стороне она смещается к его вершине.

В норме наблюдается два типа окклюзионных контактов: 1) - контакт щечных бугров жевательных зубов на стороне смещения, отсутствие окклюзионных контактов на противоположной стороне – «групповая направляющая функция» зубов; 2) контакты клыков на стороне смещения и отсутствие контактов между всеми остальными зубами – «клыковая направляющая функция».

Заднее контактное положение – начальная точка контакта при закрывающем движении нижней челюсти в положении центрального соотношения. Эта начальная точка контакта у разных людей разная и зависит от положения зубов и высоты окклюзии. Суставные головки расположены в самом верхнем, средне сагиттальном ненапряженном положении в суставных ямках.

Вне функции жевания нижняя челюсть находится в положении физиологического покоя, при котором мимические мышцы полностью расслаблены, а активность мышц, поднимающих и опускающих нижнюю челюсть, определяется их тонической деятельностью. При этом расстояние между зубными рядами равно 2 – 4 мм. Это расстояние может изменяться в пределах 1 – 13 мм и зависит от состояния зубов, тонической деятельности мышц, развития скелета лица, степени разряжения давления в полости рта.

В состоянии физиологического покоя при замкнутой полости рта и плотном смыкании губ давление в полости рта ниже атмосферного на 2- 6 мм водного столба. Это связано с тем, что нижняя челюсть, а вместе с ней и язык, несколько опускаясь под действием собственной массы, создают в полости рта разряжение. В состоянии физиологического покоя высота нижней трети лица соответствует эстетической норме и является постоянной для каждого человека. Состояние физиологического покоя является исходным и конечным моментом всех движений нижней челюсти.

Регуляция высоты нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя осуществляется непроизвольно благодаря тонической деятельности мышц, обусловливающих длину и величину напряжения мышечных волокон. Основу регуляции составляет миостатический рефлекс – рефлекс растяжения (Т-рефлекс). Тоническая деятельность жевательных мышц и разность атмосферного давления вне и внутри полости рта препятствуют опусканию нижней челюсти под влиянием собственной тяжести и напряжения опускающих мышц. В результате этого происходит растяжение мышц, опускающих нижнюю челюсть, за счет сокращения жевательной мускулатуры. Одновременно растягиваются жевательные мышцы за счет опускания нижней челюсти и сокращения опускающих мышц. В ответ на это данных мышцах раздражаются мышечные веретена, которые обеспечивают восстановление длины мышечных волокон. Контроль напряжения мышечных волокон для сохранения определенной их длины осуществляют рецепторы Гольджи, расположенные в сухожилиях. Так обеспечивается и контролируется соотношение положения между челюстями, получившее название состояния относительного физиологического покоя.

Смыкание зубов из положения физиологического покоя или смыкание зубов во время глотания обычно фиксирует зубные ряды в положении центральной окклюзии.

Прикус – это соотношение зубных рядов в положении центральной окклюзии. Все виды прикусов делят на физиологический и патологический.

Физиологический прикус обеспечивает полноценную функцию жевания при гармоничном взаимодействии элементов зубочелюстной системы.

Патологическими прикусами называют такие соотношения зубных рядов, которые не обеспечивают сочетания элементов зубочелюстной системы в центральной окклюзии.

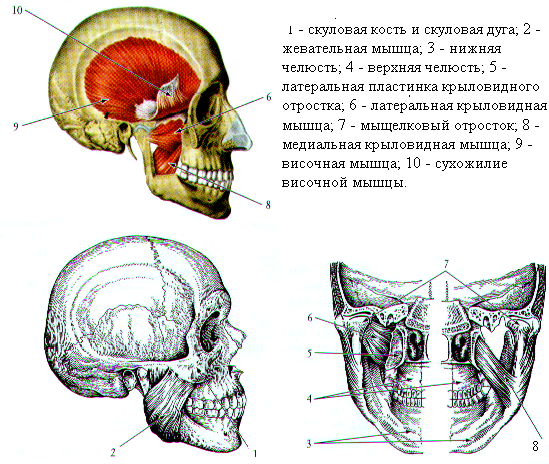

Функциональная анатомия мышц зубочелюстной системы. В акте жевания принимают участие многие мышцы. Жевательными мышцами называют только те, которые прикрепляются к нижней челюсти и перемещают ее: поднимают и опускают, двигают вперед и назад, перемещают влево и вправо.

Движения нижней челюсти регулируются сложным взаимодействием жевательных мышц, мышц шеи и грудной клетки, обеспечивающих удержание позы и мышц лица. Хотя жевательные мышцы функционируют только в сочетании с другими мышцами, главная функция каждой мышцы определяется на основе ее механического действия (Рис. 3).

Височная мышца, относится к много перистым мышцам с очень большим физиологическим поперечником. Заполняет всю височную ямку и начинается от чешуи лобной, височной, теменной костей, большого крыла клиновидной кости. Все волокна мышцы сходятся в один мощный пучок и прикрепляются к венечному отростку нижней челюсти. При сокращении височная мышца тянет венечный отросток, поднимая нижнюю челюсть до соприкосновения верхних и нижних зубов. Наибольшее влияние она оказывает на силу смыкания передних зубов. Задние пучки мышцы, проходящие почти горизонтально, при сокращении тянут выдвинутую нижнюю челюсть назад, возвращая ее в обычное положение. Кроме того, при выдвижении нижней челюсти в сторону задние пучки височной мышцы противоположной стороны возвращают нижнюю челюсть в обычное положение.

Височная мышца условно разделена на три компонента: передний, средний и задний. Передние и средние волокна обеспечивают подъем и правильное расположение нижней челюсти. Средние и задние мышечные волокна отводят нижнюю челюсть назад.

Собственно жевательная мышца находится снаружи от ветви нижней челюсти и отчетливо выделяется при жевании или смыкании челюстей. Поверхностный ее слой начинается от нижнего края и внутренней поверхности скуловой кости. Волокна его идут косо вниз и назад. Глубокий слой начинается от задней половины нижнего края и внутренней поверхности скуловой дуги. Волокна его спускаются вниз. Вся мышца прикрепляется на наружной поверхности угла нижней челюсти к жевательной бугристости. Между поверхностным и внутренним слоем жевательной мышцы находится клетчатка, которая соединяющаяся с клетчаткой подапоневротического пространства височной области и жировым комком щеки. Мышца при сокращении поднимает нижнюю челюсть, прижимает нижние зубы к верхним. Поверхностный слой мышцы участвует при выдвижении нижней челюсти вперед и смещении ее в свою сторону.

Медиальная крыловидная мышца находится большей частью в подвисочной ямке. Она начинается от медиальной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости и отчасти от тела верхней челюсти, идет вниз и назад и прикрепляется к внутренней поверхности угла нижней челюсти. По форме и по направлению волокон она соответствует собственно жевательной мышце. Медиальная крыловидная мышца поднимает нижнюю челюсть. При одностороннем сокращении она способствует движению нижней челюсти в противоположную сторону, а также помогает выдвижению нижней челюсти вперед.

Рис. 3. Жевательная мускулатура

Латеральная крыловидная мышца расположена в подвисочной ямке, начинается двумя головками: от большого крыла клиновидной кости и от латеральной пластинки ее крыловидного отростка и прикрепляется к шейке нижней челюсти, а также вплетается в суставную сумку височно-нижнечелюстного сустава. Ее функция заключается в смещении нижней челюсти вперед при двустороннем сокращении и в противоположную сторону при одностороннем сокращении. Отдельные волокна прикреплены к суставному диску и помогают в подтягивании его вперед.

В опускании нижней челюсти принимают участие мышцы шеи, лежащие выше подъязычной кости: челюстно-подъязычная, двубрюшная, шилоподъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы (рис. 4).

Челюстно-подъязычная мышца образует дно ротовой полости и поднимает нижнюю челюсть. Она начинается от одноименной линии на внутренней поверхности тела нижней челюсти и прикрепляется задними пучками к телу подъязычной кости, а передними – к шву, проходящему по средней линии и соединяющему правую и левую мышцы.

Переднее брюшко двубрюшной мышцы начинается от одноименной ямки на внутренней поверхности тела нижней челюсти, а заднее – от сосцевидного отростка височной кости. Оба брюшка соединяются общим сухожилием, которое прикрепляется к подъязычной кости. Совместно с надъязычными и подъязычными мышцами переднее брюшко двубрюшной мышцы производит открывающие движения нижней челюсти.

Рис. 4. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть:1 – челюстно-подъязычная мышца; 2, 4 – двубрюшная мышца (переднее и заднее брюшко; 3 – шилоподъязычная мышца.

Шилоподъязычная мышца начинается от шиловидного отростка височной кости, идет вниз и кпереди и прикрепляется к подъязычной кости.

Подбородочно-подъязычная мышца начинается от подбородочной ости нижней челюсти и прикрепляется к телу подъязычной кости.

У мимических мышц один конец прикрепляется на костях, а другая – заканчивается в коже. Сокращаясь, они приводят в движение кожу, образуя на ней ямки, складки, бороздки, придавая определенное выражение лицу и обуславливая мимику. Кроме того, они участвуют в артикуляции и жевании. Мимические мышцы располагаются вокруг отверстий лица в круговом направлении, суживая, а в радиальном – расширяя их.

Центральную часть надчерепной мышцы составляет сухожильный шлем, являющийся крепкой фиброзной пластиной, покрывающей всю крышу черепа. Она прочно соединена с кожей головы и очень рыхло с надкостницей свода черепа. К пластинке прикрепляются спереди лобное, а сзади – затылочное брюшко мышцы. При сокращении лобного брюшка поднимаются брови, а затылочного - оттягивается сухожильный шлем назад. Попеременное сокращение передней и задней частей надчерепной мышцы вызывает смещение кожи в верхней части головы кпереди и кзади.

Круговая мышца глаза расположена вокруг входа в глазницу, под кожей верхнего и нижнего век. Эта мышца при сокращении закрывает глаз.

Круговая мышца рта залегает в толще губ. В мышцу со всех сторон по радиусам вплетаются другие мышцы. При сокращении мышца закрывает рот.

Щечная мышца находится в глубине щеки, покрыта фасцией, начинается от альвеолярных возвышений третьих моляров обеих челюстей. Ее волокна идут вперед, вплетаясь в слизистую оболочку губ и круговую мышцу рта. Мышца тянет угол рта латерально, при двустороннем сокращении прижимает щеки к зубам и растягивает ротовую щель.

Мышца, поднимающая верхнюю губ начинается от подглазничного края верхней челюсти, вплетается в верхнюю губу и при сокращении поднимает ее.

Большая скуловая мышца идет косо от скуловой дуги к верхней губе в области угла рта. Тянет угол рта кверху и латерально. Действие мышцы проявляется при смехе.

Малая скуловая мышца начинается от скуловой кости, прикрепляется к коже угла рта. Функция – поднимает угол рта.

Мышца, поднимающая угол рта начинается ниже подглазничного отверстия, идет вниз и вперед, прикрепляется к коже угла рта, вплетаясь в круговую мышцу рта, тянет угол рта кверху.

Мышца, опускающая нижнюю губу квадратной формы. Она начинается ниже подбородочного отверстия нижней челюсти и вплетается в нижнюю губу, опуская ее.

Мышца, опускающая угол рта берет начало латеральнее подбородочного возвышения на основании нижней челюсти и, суживаясь кверху, подходит к углу рта, оттягивая его вниз.

Подбородочная мышца начинается на альвеолярных возвышениях резцов нижней челюсти и прикрепляется к коже подбородка. Функция – поднимает вверх кожу подбородка и нижнюю губу.

К костям скелета лицевого черепа относятся верхняя и нижняя челюсти, носовая, слезная, скуловая, небная и нижняя носовая раковина, сошник и подъязычная кость.

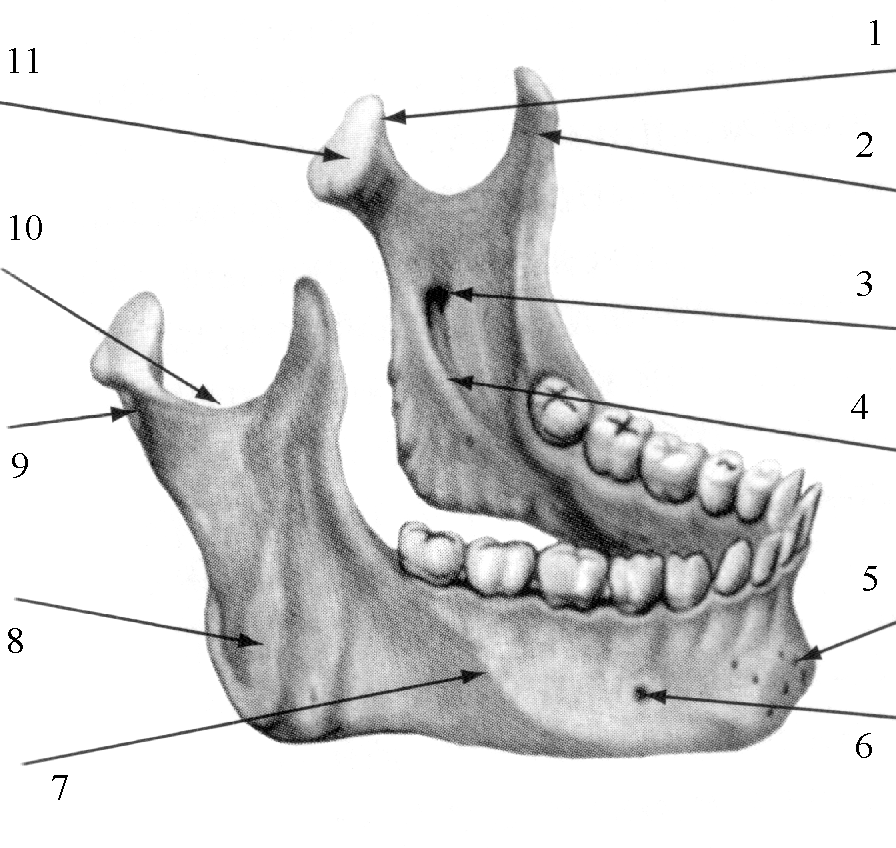

Нижняя челюсть состоит из тела и двух вертикально расположенных ветвей (рис. 5). На середине тела челюсти находится подбородочный выступ, кнаружи от которого, ближе к основанию челюсти находятся подбородочные бугорки. Кнаружи от них имеется подбородочное отверстие канала нижней челюсти. Ниже его начинается косая линия, идущая кверху и назад, переходя в передний край ветви нижней челюсти. Она укрепляет лунки нижних моляров и делает их более устойчивыми к горизонтальным нагрузкам.

На середине внутренней поверхности челюсти находится подбородочная ость. От нее к переднему краю ветви проходит челюстно-подъязычная линия, к которой прикрепляется одноименная мышца.

Альвеолы моляров имеют межкорневые перегородки, а ее стенки утолщены за счет косой и челюстно-подъязычной линии, что укрепляет моляры и предохраняет их от расшатывания. Участок, расположенный сзади 3-го моляра, имеет треугольную форму и носит название позадимолярной ямки.

Рис. 5. Нижняя челюсть. 1 – мыщелковый отросток; 2 – венечный отросток; 3 – отверстие нижней челюсти; 4 - челюстно-подъязычная линия; 5 – подбородочный выступ; 6 – подбородочное отверстие; 7 – косая линия; 8 – жевательная бугристость; 9 – шейка нижней челюсти; 10 – вырезка нижней челюсти; 11 – головка нижней челюсти.

В теле проходит канал нижней челюсти, в котором лежат нижнечелюстные сосуды и нервы. Он начинается на внутренней поверхности ветви отверстием, прикрытым выступающим из его нижнего края костным язычком, и заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности тела. Канал имеет дугообразное направление с выпуклостью, обращенной книзу. К наружной поверхности угла челюсти прикрепляется жевательная мышца, а к внутренней поверхности – медиальная крыловидная мышца.

Ветви нижней челюсти имеют верхней части два отростка: передний – венечный и задний – мыщелковый. Венечный отросток служит для прикрепления височной мышцы, а суставной имеет головку, сочленяющуюся с височной костью. Головка легко прощупывается под кожей спереди наружного слухового прохода. Ниже головки находится узкое место – шейка нижней челюсти, на передней поверхности которой, имеется ямка для прикрепления латеральной крыловидной мышцы.

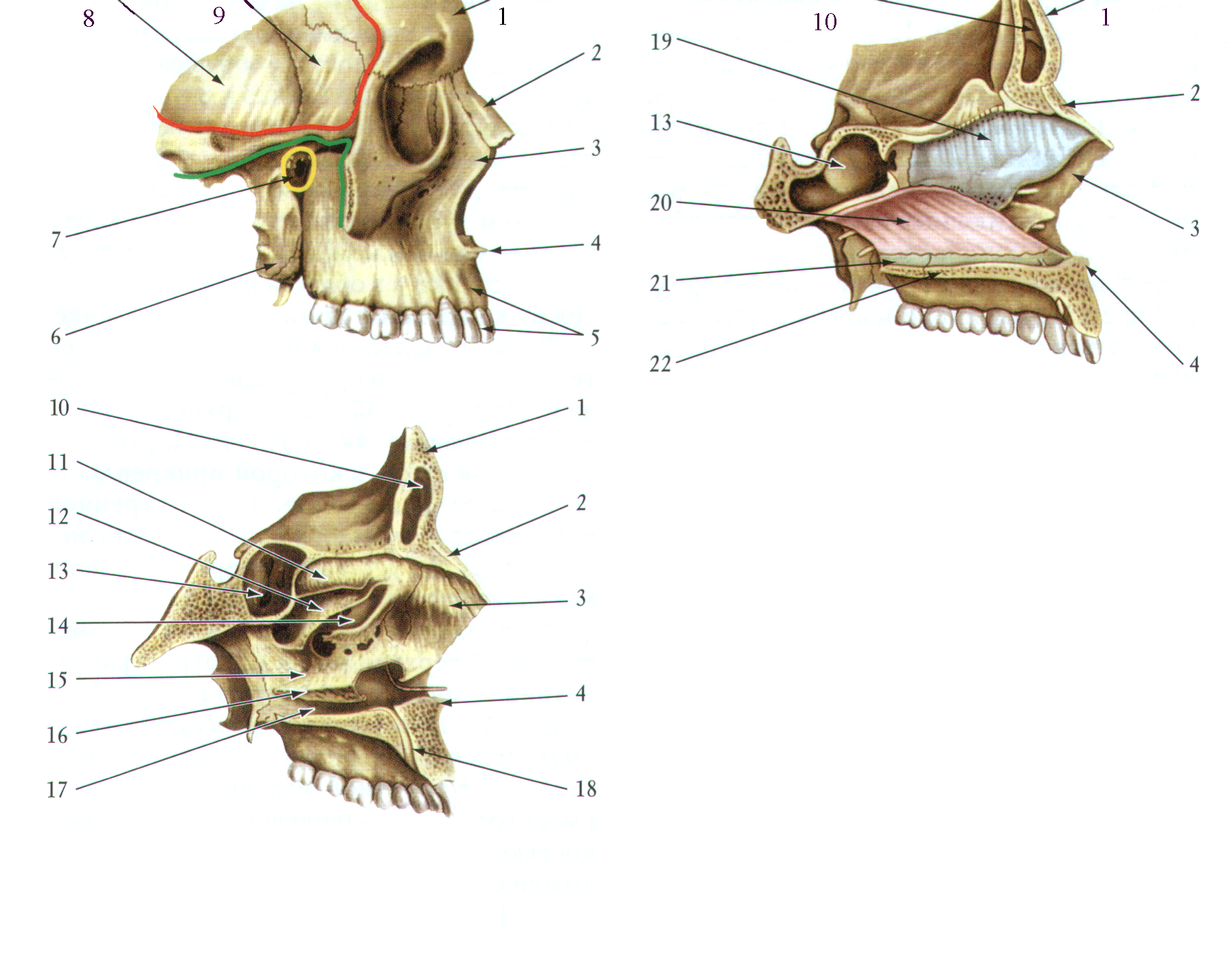

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков, из которых лобный направлен кверху, альвеолярный – книзу, небный обращен медиально, а скуловой – латерально (рис. 6). Различают четыре поверхности тела верхней челюсти: переднюю, подвисочную, глазничную и носовую. Тело кости содержит верхнечелюстную пазуху.

Твердое небо образовано небными отростками, соединяющимися вдоль сагиттального шва. При выпуклом соединении на его поверхности определяется костный небный валик. Наиболее крупные сосуды и нервы твердого неба проходят у основания альвеолярного отростка..

Верхняя челюсть, благодаря наличию больших воздухоносных полостей, является более ажурной костью, чем нижняя. Находясь под воздействием жевательного давления, она состоит не только из тонких костных пластинок, но и мощных утолщений кости, способных оказывать сопротивление сжатию и растяжению.

Рис. 6. Кости

лицевого черепа.

1 – лобная кость;

2 – носовая кость; 3 – лобный отросток

верхней челюсти; 4 - передняя носовая

ость; 5 – альвеолярный отросток и зубы;

6 – боковая пластинка крыловидного

отростка; 7 – клиновидно-небное отверстие;

8 – височная кость; 9 – большое крыло

крыловидной кости; 10 – пазуха лобной

кости; 11 – верхняя носовая раковина;

12 – средняя носовая раковина; 13 – пазуха

клиновидной кости; 14 – верхний носовой

ход; 15 – средний носовой ход; 16 – нижняя

носовая раковина; 17 – нижний носовой

ход; 18 – резцовый канал; 19 – перпендикулярная

пластинка решетчатой кости; 20 – сошник;

21 – носовой гребень; 22 – небный отросток

верхней челюсти.

Устойчивость верхней челюсти к жевательному давлению объясняется особенностями ее анатомического строения. Пирамидальная форма тела верхней челюсти, а также сужение ее в области верхушек корней зубов, способствует концентрации жевательного давления. Кроме того, благодаря наличию мощных утолщений компактной пластинки, расположенных по ходу распределения жевательного давления на другие кости черепа, верхняя челюсть приобретает еще большую устойчивость.

Реакция костной ткани на функциональную нагрузку зависят от ряда факторов: скорость и продолжительность нагрузки, направления действия, степени активности биологических функций костной ткани, вид и степень патологических изменений в ней, вид прикуса и тип жевания, пол и возраст. Для диагностики, прогнозирования результатов лечения и оценки его эффективности необходимо знать упруго-прочностные свойства челюстных костей пациента. Работа челюстей в границах, не превышающих критических значений максимально допустимых напряжений, обеспечивает надёжность их опорной функции в статическом и динамическом режимах. Перекладины губчатого вещества, от которых зависят функциональные напряжения, возникающие в нижней челюсти под действием мышц, расположены не хаотично, а в определённом направлении. Валькгоф описал траектории - тяжи костных перекладин, проходящих в нижней челюсти (рис. 7):

Рис. 7. Траектории

нижней челюсти.

1.Tractorium basilare - представлена в виде параболы, исходящей из нижней трети высоты тела челюсти и распространяется до суставной головки включительно.

2.Tractorium marginale - относится к траекториям давления и располагается по нижнему краю тела челюсти до нижнечелюстного угла включительно. Здесь она соединяется с траекторией заднего края ветви челюсти.

3.Tractorium posticum - является траекторией давления и занимает область от заднего края ветви до нижнечелюстного угла. В нижнечелюстном угле она соединяется с краевой траекторией тела челюсти.

4.Tractorium capularis - размещается вдоль края полулунной вырезки, повторяя её форму, и представляет собой траекторию сил, противодействующих разрыву кости между венечным и суставным отростком.

5.Tractorium mentale - направляется от альвеолярного отростка до суставной головки, где соединяется с траекторией заднего края ветви челюсти. Эта траектория противостоит силам, действующим на разрыв.

6.Tractorium praceps - представляет пучок костных пластинок, поднимающихся из тела челюсти до верхушки венечного отростка. Эта траектория скрепляет ветвь в переднем её отделе с телом челюсти и противостоит силам, действующим на разрыв.

7.Tractorium radiatum - формируется на месте перехода тела челюсти в передний край ветви и распространяется к углу нижней челюсти. Данная траектория представляется как траектория давления, укрепляющая опасное сечение, т.е. место перехода ветви в тело челюсти.

По закону Вольфа изменение сил, действующих на кость, приводит к трансформации архитектуры трабекул и внешней формы челюсти. Следовательно, изменение функции (напряжённого состояния) кости однозначно меняет её структуру.

Повышение функциональной нагрузки оптимизирует величину биоэлектрических потенциалов кости, усиливает гидродинамическое влияние упругих деформаций структурных единиц кости на микроциркуляцию и трофику эндоста. Статико-динамические нагрузки на кость обычно сопровождаются активацией перио- и эндостального образования кости. Структурная перестройка кости при увеличении функциональной нагрузки является компенсаторным остеогенезом; если повышенная нагрузка на кость чередуется с достаточным отдыхом, она успевает перестроиться и приспособиться к новым условиям.

Компактная костная ткань при сжатии, растяжении или кручении проявляет физическую нелинейность и анизотропию упругих и прочностных свойств. Нелинейность характеризуется понижением жёсткости материала с повышением уровня напряжения, а анизотропия - существенной зависимостью упругих и прочностных свойств от направления нагрузки. Под действием изгибающего момента в кости возникают переменные напряжения растяжения. Изменение объёма компактной костной ткани способствует также ионному обмену. Мелкие канальцы в стенке остеона имеют преимущественно радиальное направление. Перемещение потоков ионов из одного слоя стенки в другой возможно только по этим канальцам, поскольку межламеллярное связующее вещество не допускает других путей перемещения. Следовательно, микроциркуляция в компактной костной ткани осуществляется исключительно в трансверсальном продольном направлении.

Ключевым фактором патологической перестройки является нарушение кровообращения и микроциркуляции в зоне чрезмерной физической нагрузки. При увеличении нагрузки ускоряется обмен веществ и происходит значительное усиление кровотока в системе микроциркуляции. При этом в связи с недостаточно развитым компенсаторным механизмом микроциркуляции костной ткани нарушается капиллярное кровообращение, что приводит к снижению трофики, агрегации эритроцитов, тромбозу сосудов и ишемии в наиболее нагруженных участках кости. Вследствие резорбции кости, а также дегенерации ее до уровня остеоида, лишенного минерального компонента, происходят микропереломы трабекул и остеонов. Начинается дезорганизация и рассасывание структурных единиц кости с образованием полостей, которые заполняются волокнистой соединительной тканью. Вместе с тем костная ткань, исчезая и оставляя на своем месте остеоид, сохраняет способность к обратному развитию и восстановлению структурных единиц при нормализации микроциркуляции и адекватной инициации структурной перестройки.

Уменьшение функциональной нагрузки вызывает снижение величины биоэлектрических потенциалов и интенсивности кровообращения, ингибируя остеогенную потенцию и активирует резорбцию костной ткани. Это приводит к уменьшению емкости микроциркуляторного русла, редукции капиллярной сети и повышению сосудистой проницаемости.

При нарушении кровоснабжения первые признаки атрофии кости и остеопороза отмечаются уже через 2-3 недели. При длительном нарушении трофики явления атрофии и остеопороза становятся необратимыми, и наступает регрессивная трансформация кости, приводящая к срыву жизнедеятельности кости, уменьшению прочности, деформациям, переломам костных структур и даже челюсти при минимальных физических нагрузках.

Анизотропия разрушающих напряжений больше проявляется при растяжении, чем кручении. При сжатии, разрушающие напряжения значительно выше, чем при растяжении. При этом степень анизотропии разрушающих напряжений сжатия также менее выражена, чем при растяжении. Это подтверждает общепринятое положение: сжатие - менее опасный вид нагрузки, чем растяжение и кручение, что обусловливается особенностями строения костной ткани. Линии разрушения в большинстве случаев проходят по нагруженным поверхностям остеонов или между ламеллами и редко - через остеоны.

По динамике твёрдости кости можно судить о процессах минерализации и деминерализации кости, однако следует отметить, что зависимость эта нелинейная и определяется в основном структурой кости.

Характер разрушения компактной костной ткани зависит от скорости деформирования. При малых скоростях разрушение начинается с образования микротрещин на поверхностях раздела между структурными элементами кости, их медленного роста и образования неровной поверхности разрушения с вытягиванием остеонов из межостеонного вещества. Энергия, затраченная на разрушение, уходит в основном на дальнейшее распространение трещин, и в меньшей мере - на их образование. При больших скоростях трещины распространяются через все структурные элементы, и образуется мелко шероховатая поверхность разрушения. Если при малых скоростях деформирования процесс разрушения можно рассматривать как вязкий, то при больших скоростях он выражено хрупкий.

Переходная область от одного вида разрушения к другому зависит от вида напряжённого состояния: для сжатия вдоль продольной оси она соответствует скорости деформирования, порядка 0,002 сек, для растяжения - 0,01 сек.

Практическую ценность имеет механическое поведение компактной костной ткани при малоцикловом деформировании, а также при испытании на усталость, т.к. в физиологических условиях кость чаще всего подвергается воздействию именно периодически изменяющихся нагрузок. При кратковременных циклических нагрузках действительная часть комплексного динамического модуля упругости возрастает с увеличением частоты, причём этот эффект более выражен для влажной ткани. Однако тангенс угла механических потерь для сухой костной ткани практически не зависит от частоты, а для влажной - убывает с ростом частоты от значения 10 Гц, достигает минимума при частотах 0,1-10 Гц, т.е. как раз в наиболее «физиологическом» диапазоне работы костной ткани и вновь возрастает при дальнейшем увеличении частоты.

Механические свойства компактной костной ткани человека меняются с возрастом. В детском и юношеском возрасте, когда продолжается рост костей, модули упругости и сдвига, а также разрушающие напряжения костной ткани возрастают, а с 20-25 -летнего возраста эти показатели начинают постепенно снижаться. Однако разрушающие деформации меняются иначе - максимум у новорожденных детей, затем происходит резкое понижение этих показателей.

Под действием повышенной окклюзионной нагрузки сразу после её приложения в кости появляются упругие деформации, а со временем развиваются эластические и остаточные деформации. Упругие и эластические деформации обратимы - они исчезают после снятия нагрузки в течение малого (упругие деформации) или более или менее длительного (эластические деформации) промежутка времени. Остаточные деформации, являющиеся необратимой частью общих деформаций, остаются и после снятия нагрузки.

Кость является анизотропным материалом, ее механические свойства различны в разных направлениях и зависят от угла между направлением действующего усилия и направлением костных балок. При совпадении направления силы и костных балок прочность кости достигает максимального значения, но она будет значительно меньше, если сила действует под большим углом к костным балкам. На прочность кости значительно влияют скорость приложения нагрузки и продолжительность ее действия. При быстром приложении нагрузки (окклюзионный контакт зубов-антагонистов во время жевания), предел прочности костных балок повышается по сравнению с длительным воздействием. При разрыве поперек костных балок вследствие анизотропности строения костной ткани предел прочности в 12-17 раз меньше, чем при растяжении вдоль костных балок.

Разрушение трабекул физиологически возможно из-за способности губчатой кости к быстрому восстановлению. Однако, чтобы не возникало необратимых патологических сдвигов в кости, должно поддерживаться равновесие между разрушением трабекул и их восстановлением. Сохранение такого равновесия особенно важно при повышенной физической активности, его нарушение приводит к патологической перестройке костной ткани.

Трабекулы губчатой кости в процессе жизнедеятельности разрушаются. В зависимости от способа нагрузки выделяют 3 вида разрушения. При медленной статической нагрузке образуется трещина между ламеллами, а при сдвиговых напряжениях возникают трещины, пересекающие ламеллы. Такое состояние возникает и при импульсных нагрузках. При этих 2-х видах трещин разрушения происходят вследствие перемещения ткани. Третий вид трещин образуется из-за усталостного разрушения, которое наблюдается только в одной трабекуле, величина, напряжения в ней достигает критического значения.

Физиологический смысл микроразрушения сводится к следующему: при изменении условий нагрузки часть трабекул разрушается и вместо них, образуются другие, которые ориентированы так, чтобы могли оптимально сопротивляться новым напряжениям. Таким образом, микроразрушение лежит в основе функциональной адаптации губчатой кости ткани, в условиях изменяющейся нагрузки.

Деформированная трабекула может быть укреплена другой трабекулой, расположенной перпендикулярно к первой. При перенапряжении костная ткань реагирует образованием новых укрепляющих трабекул, причём их ориентация имеет первостепенное значение для создания оптимальной структуры губчатой кости. Образование новой трабекулы является более эффективным способом адаптации, чем увеличение ее толщины.

В процессе старения человека происходит изменение строения и механических свойств спонгиозной костной ткани. У лиц старческого возраста средние значения модуля упругости на 30% ниже, чем у молодых. Кроме того, разрушающие напряжения спонгиозной ткани с возрастом понижаются на 20%.

У молодых мужчин (25-30 лет) среднее максимальное напряжение спонгиозной ткани значительно больше, чем у женщин. С возрастом не зависимо от пола величина максимального напряжения снижается. Однако в старческом возрасте (75-90 лет) оно у мужчин продолжает снижаться, а у женщин - повышаться.

Следовательно, спонгиозная костная ткань обладает отличительными особенностями, которые следует учитывать при различных физико-механических воздействиях.

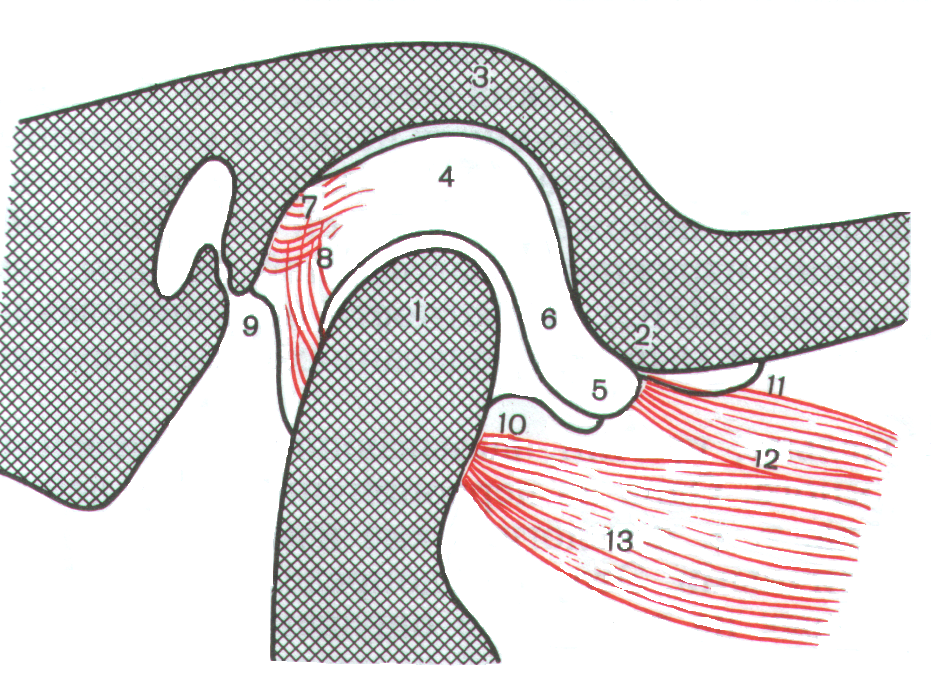

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) является важным звеном, соединяющим нижнюю челюсть с основанием черепа и определяющим характер ее движений (рис. 8). Костные структуры ВНЧС представлены суставной ямкой, суставным бугорком и суставным отростком нижней челюсти, головка которого располагается в суставной ямке. Суставные поверхности мыщелка и ямки покрыты хрящевой тканью. Между костными образованиями расположен фиброзный суставной диск, разделяющий пространство сустава на верхнюю и нижнюю камеры. Суставная капсула окружает перечисленные структуры, латеральную связку, а также клиновидно-нижнечелюстную и шилонижнечелюстную связки, защищает сустав и предотвращает его чрезмерную подвижность. В функционировании ВНЧС участвуют жевательные, а также мышцы лица и передней области шеи.

Рис. 8. Строение

височно-нижнечелюстного сустава:

1 – головка; 2 – бугорок; 3 – ямка; 4 –

задний полюс диска; 5 – передний полюс

диска; 6 - центральный бессосудистый

участок; 7 – задняя дисковая связка; 8

– задняя дискочелюстная связка; 9 –

капсула; 10 – передняя дискочелюстная

связка; 11 – передняя дисковисочная

связка; 12 – верхняя часть наружной

крыловидной мышцы; 13 – нижняя часть

наружной крыловидной мышцы.

Артикулирующие поверхности височной кости состоят из вогнутой суставной ямки, выпуклого суставного бугорка и изогнутой мезиальной стенки. Верхняя часть суставной ямки очень тонка и лишена суставного хряща. Дистальный скат суставного бугорка состоит из перепончатой кости и покрыт волокнистым хрящом. Суставной бугорок состоит из губчатой кости, а передняя и верхняя суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом. Инконгруэнтность суставных поверхностей выравнивается суставным диском, который располагается между двумя артикулярными поверхностями. Средняя часть диска лишена сосудов и имеет толщину примерно 1–2 мм. Задняя часть диска утолщена и снабжена сосудами; здесь она близко прилегает к толстому слою соединительной ткани, прикрепленной к задней части суставной капсулы. В середине и по бокам диск имеет плотное волокнистое соединение с латеральным и медиальным полюсом суставной головки. Его легко отличить от латерального прикрепления капсулы к шейке суставной головки. Передняя часть диска срастается с суставной капсулой.

Суставная капсула представляет собой волокнистый «мешок», свободно заключающий в себе сустав. Срастание капсулы с передней частью диска обеспечивает соединение между волокнами верхней головки латеральной крыловидной мышцы и диском. Вверху суставная капсула прикрепляется к переднему краю суставного бугорка. Она прикрепляется к передней поверхности суставной шейки и соединяется волокнами, идущими от верхней и нижней головок латеральной крыловидной мышцы. Сбоку суставная капсула свободно крепится к шейке под диском. Поперечные и продольные волокна височно-нижнечелюстной связки укрепляют боковую поверхность суставной капсулы. Дистально суставная капсула соединена с заднесуставным отростком.

Между диском и суставной поверхностью височной кости имеется синовиальная сумка, которая называется «верхней суставной щелью». Это скрытая полость простирается также дистально и медиально до суставного бугорка. Между диском и артикулирующей поверхностью суставного бугорка расположена вторая скрытая полость, или синовиальная сумка, которая называется «нижней суставной щелью» (рис. 9).

Суставная ямка. Задняя половина ямки является нефункциональной и представляет собой зону прикрепления для верхнего слоя биламинарного диска. В основном функциональная часть ямки находится в области задней поверхности суставного бугорка. Поверхность хрящевого слоя контактирует с синовиальной жидкостью, последняя является смазкой и обеспечивает плавные скользящие движения суставного диска.

Вся верхняя поверхность суставной головки является функциональной. При функционировании ВНЧС какая-то часть суставной головки с помощью диска всегда контактирует с частью бугорка. При расположении суставной головки кзади от задней поверхности бугорка на головку может оказываться выраженная механическая стресс-нагрузка.

Суставной двояковогнутый диск заполняет мертвое пространство, сформированное верхним изгибом суставной головки и нижним изгибом функциональной поверхности ямки. Функционально, располагаясь между двумя поверхностями, диск имеет оптимальную форму, которая способствует распределению механической нагрузки на каждую из поверхностей и предотвращает возникновению точечных контактов между двумя структурами при движении нижней челюсти. Диск имеет прочное прикрепление к латеральному и медиальному полюсам суставной головки, а прикрепление прочной соединительной ткани в переднезаднем направлении позволяет обеспечить некоторое растягивание. Такая особенность способствует шарнирным движениям в суставе.

Суставная капсула и связка (латеральная связка) вместе с суставной головкой являются поддерживающими структурами для диска. Их функция заключается в ограничении направления и амплитуды движения суставной головки, соответствующая границам движений нижней челюсти.

Все движения суставных головок в ямках являются комбинированными и имеют следующие компоненты: вертикальный соответствует открыванию и закрыванию рта; сагиттальный определяет поступательное движение нижней челюсти вперед и назад; боковой, или трансверсальный наблюдает при смещении челюсти вправо и влево.

В норме движения нижней челюсти похожи на перемещение по кругу или эллипсу. Патологические изменения и аномалии зубных рядов и зубов ведут к снижению амплитуды движений и к увеличению их количества.

Рис. 9.

Функционально-анатомические элементы

сустава: 1

– костные элементы сустава; 2 –

сагиттальный срез (схема) сустава; 3 –

под латеральной связкой расположена

капсула, которая обеспечивает поддержку

диску и суставной головке; 4 – диск,

поддержка которого осуществляется

капсулой.

Рис. 10. Распределение

нагрузки при нормальном смыкании зубов

Жевательная нагрузка возникает в нижней челюсти под действием мышц и передается на верхнюю челюсть с помощью зубов и периодонта. Патологическая нагрузка на ВНЧС, возникшая при преждевременном контакте при неадекватном протезировании или аномалии положения зубов, иногда приводит патологии или дегенерации сустава.

Стресс-нагрузка на ВНЧС возникает при изменении положения нижней челюсти, т.к. межбугорковое положение челюстей является единственной позицией, при которой не нет никакой нагрузки на сустав. Выраженная смыкающая нагрузка в межбугорковом положении приводит к формированию чрезмерной нагрузки на ВНЧС из-за компрессии периодонта или деформации нижней челюсти. Нагрузка, возникающая при сокращении жевательных мышц, передается на кость нижней челюсти, затем с нижних зубов через контакты зубов-антагонистов на зубной ряд верхней челюсти. Смыкающая нагрузка с верхних зубов через периодонт передается на верхнюю челюсть. Часть нагрузки теряется в зоне прикрепления жевательной мышцы к скуловой кости, а остальная нагрузка передается на лобную или височную кость (рис. 10).

Однако при наличии преждевременных контактов на суставные головки может оказываться избыточная нагрузка (сжатия или растяжения) при плотном смыкании челюстей, т.к. нижняя челюсть может быть смещена в одном или разных направлениях.

При движении суставной головки вперед или медиально из положения центрального соотношения верхняя и нижняя синовиальные полости сустава позволяют диску совершать независимое движение между движущейся суставной головкой и суставной поверхностью височной кости. Движения нижней челюсти представляют собой сочетание поступательных и вращательных движений, а также она может вращаться вокруг горизонтальной, вертикальной и сагиттальной осей.

Любое движение в ВНЧС начинается с поступательного – скольжение головки по заднему скату суставного бугорка. Затем присоединяется вращательное движение головки вокруг горизонтальной оси, что отличает ВНЧС от других суставов человека. Она обусловлена наличием в суставе суставного диска, который делит полость сустава на две камеры. В верхней камере происходят поступательные движения, и головка смещается вниз по заднему скату суставного бугорка. В нижней камере одновременно происходят вращательные движения вокруг горизонтальной оси. Таким образом, два отдела сустава, изолированные друг от друга диском, едины при выполнении функции, так как разнонаправленные движения в суставе происходят одновременно.

Функциональной особенностью является синхронность движений в обоих ВНЧС, т.к. они связаны между собой непарной нижнечелюстной костью, что необходимо учитывать при диагностике его заболеваний. Так при привычном вывихе одного сустава всегда нарушается функция другого.

Помимо обеспечения перемещений нижней челюсти, ВНЧС участвуют в реализации сенсорной функции за счет нервных окончаний, расположенных в сухожилиях, капсуле и связках. Эти рецепторы совместно с рецепторами пародонта, слизистой, жевательных мышц участвуют в регуляции движений нижней челюсти и жевательного давления.

Сложное строение сустава находится под влиянием жевательной функции, изменяющейся в связи с характером принимаемой пищи. Приспособление к меняющейся функциональной нагрузке проявляется в увеличении глубины суставной ямки, в росте суставного бугорка, формировании хряща, покрывающего головку нижней челюсти.

В течение жизни деятельность ВНЧС неразрывно связана с жевательной функцией. При нормальном прикусе основное жевательное давление принимают на себя большие и малые коренные зубы, осуществляя тем самым как бы боковую защиту сустава. С их потерей сила мышечных сокращений падает на передние зубы и сустав, вызывая их перегрузку. Кроме того, при утрате боковых зубов появляются условия для уменьшения межальвеолярного расстояния и дистального смещения нижней челюсти

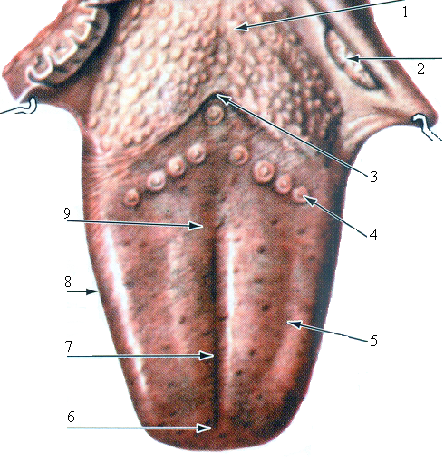

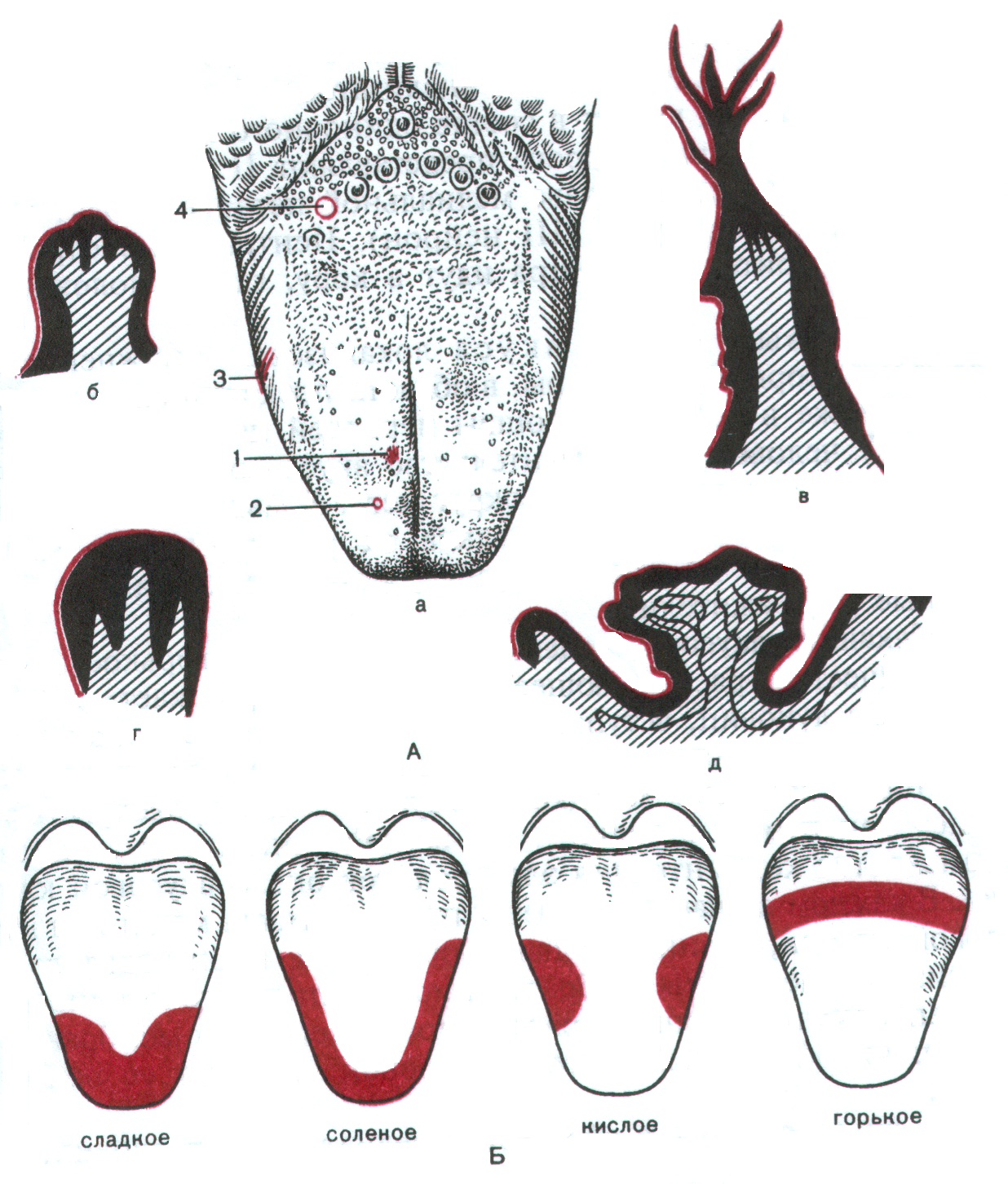

Язык состоит из поперечно-полосатых мышц, участвует в перемещении пищевого комка, глотании, образовании звуков, восприятии вкуса и общей чувствительности. В нем различают верхушку, тело и корень (рис. 11). По верхней его поверхности (спинка) проходят срединная продольная борозда и поперечная V-образная. Различают переднюю, ротовую и заднюю, глоточную, части верхней поверхности. Границей между ними является слепое отверстие, расположенное в месте соединения поперечной и продольной борозд. На верхней поверхности языка слизистая оболочка – образует выросты, сосочки, участвующие в восприятии вкуса.

Рис. 11. Язык:

1 – корень языка; 2 – небная миндалина;

3 - слепое отверстие; 4 - желобовидные

сосочки; 5 – тело языка; 6 – верхушка

языка; 7 - срединная борозда; 8 – листовидные

сосочки; 9 – грибовидные сосочки.

У корня языка находится скопление лимфоидной ткани – язычная миндалина. Между пучками мышц под слизистой оболочкой залегают железы, выводные протоки которых открываются на языке. Различают следующие железы:

передняя железа – парная, расположена под нижней продольной мышцей вблизи кончика языка; выводные протоки открываются на нижней поверхности языка;

задние железы – многочисленные железы, залегающие между пучками мышечных волокон в задней половине языка; протоки открываются в бороздах желобовидных сосочков и на поверхности слизистой оболочки языка.

Язык кровоснабжается язычной артерией. Венозный отток происходит по язычной вене. На боковой поверхности у корня языка видно сосудистое (венозное) сплетение больших или меньших размеров, которое иногда ошибочно принимают за патологию. Лимфатические сосуды располагаются преимущественно по ходу артерий. Слизистая оболочка выполняет защитную, пластическую, чувствительную, всасывающую.

Защитная функция обусловлена ее барьерным свойством для микроорганизмов и вирусов, за исключением возбудителей туляремии и ящура. В процессе постоянной десквамации эпителия с поверхности слизистой оболочки удаляются микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Важную защитную роль играют лейкоциты, проникающие в полость рта через эпителий десневой борозды. Функции барьера заключаются в задержке перехода чужеродного вещества извне в ткани или из крови в ткани и создание оптимальных условий для жизнедеятельности тканевых элементов. В полости рта функцию внешнего барьера выполняет эпителий слизистой оболочки; при этом качество барьера во многом зависит от количества слоев и формы эпителиальных клеток. Наиболее прочен барьер на языке, покрытом ороговевающим многослойным эпителием. В его подслизистом слое находится небольшое количество клеток, способных к фагоцитозу.

Выраженными скоплениями лимфоидной ткани полости рта являются небные и язычные миндалины, выполняющие также и функции внешнего барьера. В них обезвреживаются инфекционно-токсические вещества, трансформируются клетки белой крови.

Чувствительную функцию осуществляют холодовые, тепловые, болевые, вкусовые, тактильные рецепторы. Они являются началом афферентных путей, связывающих слизистую оболочку с полушариями большого мозга. Слизистая оболочка рта является рефлексогенной зоной желез и мышц желудочно-кишечного тракта. Раздражение вкусовых рецепторов изменяет функцию пищеварительного тракта, влияет на состав крови, ССС и другие системы и функции организма. Изменение уровня чувствительности выражается в повышении или понижении порога чувствительности, в мобилизации или демобилизации функциональных рецепторов. Процесс мобилизации и демобилизации функциональных элементов, регулируемый ЦНС и происходящий в соответствии с непрерывно меняющимися условиями окружающей среды, назван функциональной мобильностью.

Процессы мобилизации и демобилизации обусловлены изменяющимся функциональным состоянием пищеварительного тракта. Натощак вкусовые рецепторы находятся в деятельном состоянии, а сразу после еды почти в половине случаев нечувствительны к действию растворов вкусовых раздражителей. Снижение функциональной мобильности отмечено при десквамативном глоссите, глоссалгии и др. Функциональная мобильность может быть использована как тест состояния слизистой оболочки языка и желудочно-кишечного тракта.

Всасывательная функция. Слизистая оболочка рта обладает способностью всасывать органические и неорганические соединения (аминокислоты, лекарственные вещества и др.). Дубильные средства уменьшают поступление веществ, а физические факторы (электрофорез, ультразвук, фонофорез и др.) - их увеличивают, что используется при назначении лечебных паст, эликсиров, ванночек и т. д.

Сенсорная функция слизистой оболочки полости рта. Чувствительным нервом слизистой оболочки неба, щек, губ, зубов и передних двух третей языка является тройничный нерв (V пара черепных нервов). Его чувствительные ветви являются периферическими отростками нервных клеток гассерова узла. Чувствительным нервом задней трети языка является языкоглоточный нерв (IX пара), воспринимающий вкусовые раздражения с задней трети языка. С передних двух третей языка вкусовую чувствительность принимают лицевой нерв (VII пара черепных нервов).

Симпатические волокна проникают в ткани вдоль артерий из шейного верхнего узла и влияют на кровоснабжение слизистой оболочки и на секрецию слюнных желез.

Рецепторы слизистой оболочки рта представлены свободными нервными окончаниями в виде пластинок, пуговок, спиралей (первично-чувствующие рецепторы), специальными образованиями (вкусовые клетки - вторично-чувствующие рецепторы).

Тактильная рецепция слизистой оболочки полости рта обеспечивает ощущения прикосновения, давления и вибрации. На прикосновение реагируют тельца Мейснера, расположенные в поверхностных слоях собственно слизистой оболочки. При усилении механического раздражения реагируют диски Меркеля, расположенные в более глубоких слоях эпителиального слоя слизистой. Чувство давления и реакция на вибрацию возникают при раздражении телец Пачини, располагающихся в глубоких слоях слизистой.

Тактильные рецепторы находятся в строгой функциональной взаимосвязи с механорецепторами пародонта и с проприорецепторами жевательных мышц. Их взаимодействие определяет участие мышц в акте жевания. По функциональным особенностям тактильные рецепторы подразделяют на фазные и статические.

Статические тактильные рецепторы возбуждаются чаще при продолжительном статическом раздражении (наложение съемных протезов). Они менее чувствительные, чем фазные, обладают более длительным латентным периодом, медленно адаптируются.

Фазные тактильные рецепторы возбуждаются при динамическом раздражении, обладают высокой чувствительностью, коротким латентным периодом, быстро адаптируются. Эти рецепторы возбуждаются при плохой фиксации съемного зубного протеза и играют большую роль в процессах адаптации к съемным зубным протезам.

Тактильные рецепторы распределены в полости рта неравномерно. Наиболее плотно они расположены на кончике языка, слизистой оболочке и красной кайме губ, что нужно для первого анализа механических свойств веществ, поступающих в полость рта. Верхняя губа (слизистая оболочка и красная кайма) более чувствительна к механическим раздражениям, чем нижняя. Сравнительно высок уровень тактильной чувствительности слизистой оболочки твердого неба, что необходимо при пробе пищи на съедобность (фаза ориентировочного жевания), при формировании пищевого комка и в начале глотания, т.к. информация от расположенных здесь рецепторов входит в состав пусковой афферентации.

Наименьшей тактильной чувствительностью обладает слизистая оболочка вестибулярной поверхности десен. В области десневых сосочков установлен убывающий градиент чувствительности влево и вправо вглубь от центра альвеолярной дуги, причем с правой стороны чувствительность выше, чем с левой. Наличие асимметрии объясняется особенностями иннервации: наибольшее количество нервных рецепторных образований находится на правой стороне лица.

Температурная чувствительность обеспечивается тепловыми рецепторами, которые представлены гистологически тельцами (гроздьями) Руффини, и холодовыми рецепторами – колбами Краузе. Рецепторы холода расположены в эпителии или непосредственно под ним. Рецепторы тепла – преимущественно в нижнем и верхнем слоях собственно слизистой оболочки. Эти особенности обусловливают более высокую чувствительность слизистой оболочки к холоду, нежели к теплу.

Для тепловой чувствительности характерно наличие возрастающего градиента от передних отделов рта к задним отделам, а для холодовой чувствительности – убывающего градиента чувствительности в этом же направлении. Преобладание холодовых рецепторов в передних отделах полости рта, а тепловых – в задних обусловлено специфичностью их функций и значимостью в процессах терморегуляции организма. Холодовая сенсорная система, является ведущей в терморегуляции организма, быстрее и адекватнее откликается на изменение температуры внешней среды, в то время как тепловая афферентация сигнализирует в основном о температурном гомеостазе самого организма.

Слизистая оболочка щек мало чувствительна к холоду и еще меньше – к теплу. Восприятие тепла полностью отсутствует в центре твердого неба, а центральная часть задней поверхности языка не воспринимает ни холодовые, ни тепловые воздействия. Высокой чувствительностью к температурным раздражениям обладает кончик языка и красная кайма губ. При приеме пищи в первую очередь раздражаются именно эти области. Информация о температуре веществ от этих областей в случае необходимости может включать соответствующие защитные реакции.

Вкусовая чувствительность является специфической особенностью слизистой оболочки полости рта.

Вкусовые рецепторные клетки собраны во вкусовые почки (у человека их около 2000). Вкусовые почки находятся преимущественно в сосочках языка: грибовидных, листовидных, желобовидных (рис. 12). Грибовидные сосочки в основном локализуются на кончике языка. Листовидные сосочки в виде 3-8 параллельных складок длиной 2–5 мм расположены в основании боковой поверхности языка. Желобовидные сосочки в количестве 9–15 локализованы в области корня языка в виде перевернутой римской цифры V. Валик слизистой оболочки, окружающий каждый желобовидный сосочек, отделяется от него глубокой бороздой, куда открываются протоки мелких белковых желез (железы Эбнера). Сами железы расположены у основания сосочков в межклеточной соединительной ткани. Их секрет увлажняет и растворяет вкусовые вещества, попавшие на поверхность сосочков и способствует удалению из них остатков пищи. Так секрет желез «прополаскивает» сосочек, увеличивая возможность следующего контакта с другими порциями пищи.

Отдельные вкусовые почки расположены на мягком небе, задней стенке глотки и надгортаннике.

Механизм вкусовой рецепции. Сладкое или горькое вещество, растворяющееся в слюне, «протекает» в поры вкусовых луковиц, вступает во взаимодействие с гликокаликсом и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены «сладко чувствующие» и «горько чувствующие» рецепторные белки. При действии солей и кислот изменяется концентрация электролитов около вкусовой клетки. В каждом случае повышается проницаемость мембраны вкусовой клетки, возникает движение ионов, происходит деполяризация и образование рецепторного потенциала. Рецепторный потенциал распространяется по мембране и микротубулярной системе вкусовой клетки к ее основанию.

Во вкусовой клетке образуется медиатор (ацетилхолин, серотонин, а также гормоноподобные вещества белковой природы), который в рецепторно-афферентном синапсе ведет к возникновению возбуждающего постсинаптического (генераторного) потенциала, а затем потенциалов действия во внесинаптических отделах нервного волокна. Эти возбуждения передаются в другие структуры вкусовой сенсорной системы.

В нервном волокне при действии вкусового раздражителя различного качества возникает импульсация определенной частоты, продолжительности и рисунка (паттерн нервной активности), который и определяет ощущения различного вкуса.

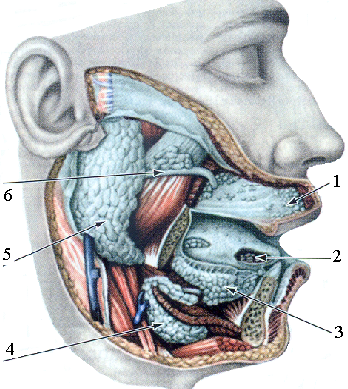

Секреторный компонент жевания.. В полость рта открываются протоки малых (небные, губные, щечные, язычные) и больших (околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные) слюнных желез (рис. 13). Деятельность их нужна для интеграции процессов, связанных с формированием пищевого комка, адекватного для проглатывания. Секреты слюнных желез смачивают пищу, растворяют соли, сахара и другие ее компоненты, создают определенную консистенцию пищевому комку. Обволакивание пищевого комка муцином слюны и его ослизнение облегчают проглатывание. Формирование пищевого комка зависит от качества и количества пищи, что в свою очередь определяет характер деятельности слюнных желез.

Рис. 13. Слюнные

железы: 1 –

губные железы; 2 – язычные железы; 3 –

подъязычная железа; 4 – поднижнечелюстная

железа; 5 – околоушная железа; 6 -

околоушный проток.

Ротовая жидкость, кроме секрета слюнных желез, включает микрофлору и продукты их жизнедеятельности, содержимое пародонтальных карманов, десневую жидкость, десквамированный эпителий, распад лейкоцитов, остатки пищи и др. В сутки у человека выделяется 1,5-2 л слюны. Скорость секреции неравномерная и зависит от возраста, нервного возбуждения, пищевого раздражителя. Во сне слюны выделяется в 8-10 раз меньше, чем в период бодрствования (от 0,5 до 0,05 мл/мин), а при стимуляции - 2,0 - 2,5 мл/мин.

Биомеханика зубочелюстной системы изучает механические процессы при сокращении мышц и реакции зубов, зубных рядов, пародонта, челюстных костей, слизистой полости рта, ВНЧС и их связочного аппарата. При этом проявляются знакопеременные деформации сжатия и растяжения, как в норме, так и при восстановлении поврежденных или утраченных тканей и органов, взаимодействующих с лечебными конструкциями.

С позиции ЛФК клиническое значение изучения биомеханики ЗЧС состоит в разработке биомеханически обоснованных методов терапевтического лечения стоматологических больных.

В основе биомеханики нижней челюсти лежат законы, свойственные движению материальных тел. Без знания движений нижней челюсти в норме невозможно выявить нарушения в деятельности мышц, суставов, смыкания зубов и состоянии пародонта. Ее экскурсия происходит в результате сложного взаимодействия жевательных мышц, ВНЧС и зубов, координируемого и контролируемого ЦНС.

Движения нижней челюсти осуществляются последовательно и бывают произвольными и рефлекторными. Движения, возникающие при помещении пищи в рот и ее откусывание, называют произвольными. Ритмическое жевание и глотание происходят под бессознательным рефлекторным контролем. На любой стадии рефлекторные движения могут быть взяты под произвольный контроль корковых центров головного мозга. Защитная реакция, в виде автоматического открывания рта при неожиданном попадании между зубами твердого предмета, происходит переход от рефлекторного к произвольному движению.

ВНЧС обеспечивает дистальное фиксированное положение нижней челюсти по отношению к верхней, и создает направляющие плоскости для ее движения вперед, в стороны и вниз в пределах границ ее движения.

Стабильное вертикальное и дистальное взаимодействие нижней челюсти с верхней обеспечивается межбугровыми контактами зубов-антагонистов. Зубы также образуют направляющие плоскости для движения нижней челюсти вперед и в стороны в пределах контактов между зубами.

При гармоничном соотношении функции ВНЧС и зубов согласованно и слаженно работают нервно-мышечный аппарат, позволяя нижней челюсти выполнять полный объем рефлекторных и произвольных движений (жевание, глотание, произнесение звуков и др.).

Правильный межбугровый контакт между зубами при стабильном вертикальном и горизонтальном положении верхней и нижней челюстей обуславливает функциональную гармонию. Нарушение такого контакта может предотвращать или ограничивать смыкание нижней челюсти с верхней в устойчивом дистальном положении или центральной окклюзии, мешать плавному движению нижней челюсти вперед и в стороны в пределах контакта между зубами. Такое состояние называют «дисгармонией окклюзии», при которой меняется и нарушается функциональная согласованность нервно-мышечного аппарата.

Функциональные нарушения возникают при поражении нервно-мышечного аппарата в результате стресса, приводящего к перенапряжению мышц, изменению рефлекторных движений, развитию деструктивных нефункциональных привычек.

Благодаря своим адаптационно-компенсаторным возможностям жевательная система функционирует слаженно даже при наличии выраженного эмоционального стресса и некоторых нарушений окклюзии, но при ее превышении нарушается функция нервно-мышечного аппарата. К этому же приводит нарушение окклюзии из-за потери или смещения зубов, неправильно поставленной пломбы или коронки, некачественно изготовленного зубного протеза, а также реакции на сильное эмоциональное или физическое напряжение, снижение физической и психической сопротивляемости организма.

Нервно-мышечный аппарат. Все движения нижней челюсти, связанные с выполнением жевания, происходят рефлекторно или сознательно. Они возникают при возбуждении нижележащих мозговых центров и могут быть условными или безусловными рефлексами. Для осуществления произвольной или рефлекторной активности двигательные центры нуждаются в сенсорной информации, которую они получают с помощью периферических нервных рецепторов, расположенных в периодонтальных связках, мышечных волокнах, элементах ВНЧС, связках, сухожилиях и слизистой оболочке, а затем передают ее мозговым центрам через афферентные нейроны.

Информация, которая принимается и передается рецепторами, включает:

степень давления на зубы и его направление;

скорость и силу сокращения мышц;

длину мышц;

степень растяжения мышц, связок и сухожилий;

положение в пространстве неподвижных и подвижных элементов;

взаимоотношение суставной головки ямки в движении;

консистенцию, форму и вкус пищевых продуктов.

Рефлекторная деятельность осуществляется простыми рефлекторными кольцами, включающими афферентные (сенсорные нейроны), эфферентные (моторные) и вставочные нейроны. Они и составляют сенсорно-моторные системы. Совместная деятельность многочисленных сенсорно-моторных систем обеспечивает рефлекторную функцию.

Некоторые известные сенсорно-моторные системы осуществляют рефлекс растяжения, инвертированный рефлекс растяжения и реципрокную иннервацию.

Рефлекс растяжения (мышечный рефлекс) - основной механизм регуляции мышечного тонуса и проприорецепции. Мышечные веретена являются рецепторными системами, расположенными в мышечных волокнах. Раздражение рецепторов при растяжении мышц вызывает ее сокращение на основе простой рефлекторной дуги.

Мышечный тонус – это пассивное сопротивление мышцы к растяжению, характеризующий ее эластические свойства и рефлекс растяжения.

Реципрокная иннервация - рефлекторный механизм, координирующий поочередное расслабление и сокращение мышц-синергистов и антагонистов. Однако пока не известно, как координируются многочисленные сенсорно-моторные системы, обеспечивающие гармоничную функцию мышц.

Паттерн рефлексов жевательной функции координируется центрами, расположенными в стволе головного мозга, и называется «генератором паттерна».

Существуют два типа рефлекторной деятельности: врожденная (безусловная) и приобретенная (условная). Условные рефлексы развиваются как адаптация врожденной рефлекторной функции в ответ на изменение в состоянии зубочелюстной системы. Например, такую адаптацию вызывает прорезывание молочных и постоянных зубов, потеря зубов и их восстановление. Развитие таких условных рефлексов зависит от непрерывной сенсорной обратной связи от структур полости рта.

При возникновении изменений в зубных рядах движения нижней челюсти становятся условно-рефлекторными для компенсации функциональных расстройств окклюзии. Подсознательные щадящие формы движений обычно не вызывают изменений тонуса мышц в состоянии покоя. Рефлекторно избегая контакта с каким-то определенным зубом, нижняя челюсть сохраняет свободу движения до ограничивающего это движение предела. Если не наступает адаптация к выраженным нарушениям окклюзии, стрессу, нефункциональным привычкам, то происходит остаточное повышение мышечного тонуса и связанное с этим нарушение функциональной гармонии, приводящее к дисфункции ВНЧС.

Движение нижней челюсти совершается в трех плоскостях: вертикальной (вверх и вниз), сагиттальной (вперед и назад), трансверсальной (влево и вправо). При контакте между зубными рядами жевательные поверхности зубов направляют движения нижней челюсти, а ВНЧС играет пассивную роль.

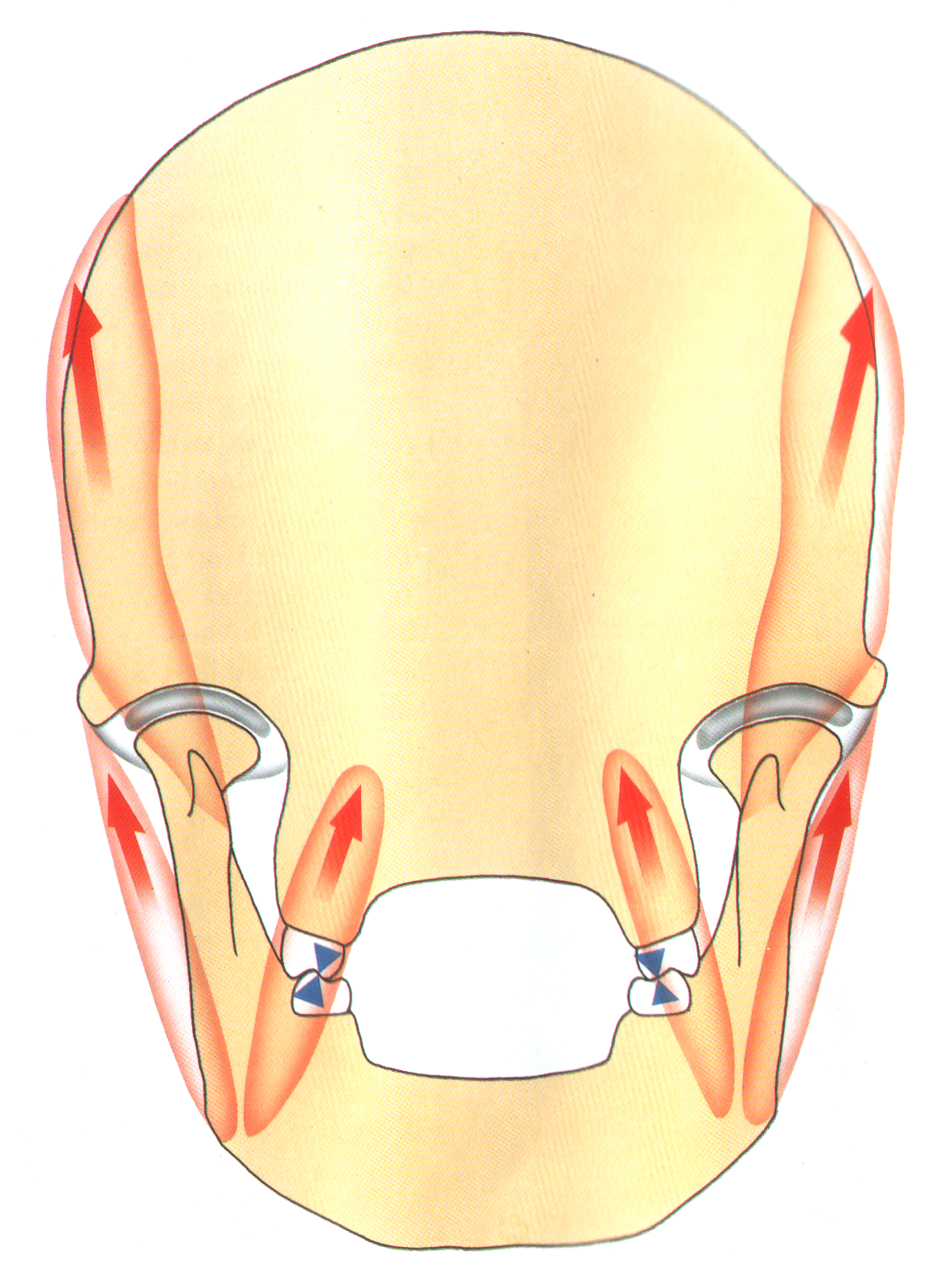

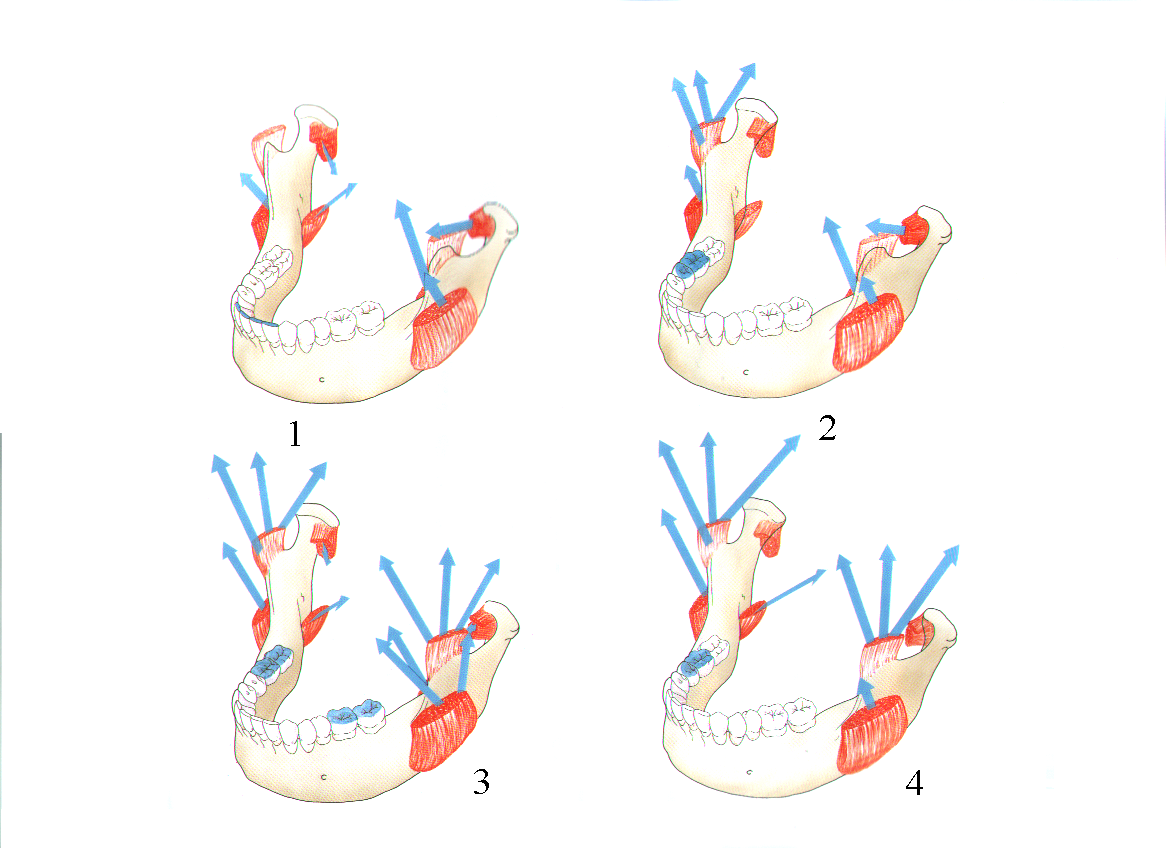

Биомеханика жевания. При смыкании челюстей в области резцов задействована поверхностная часть жевательной мышцы, медиальная и латеральная крыловидные мышцы. При отсутствии моляров в жевании используются резцы и премоляры, при этом функционируют указанные выше мышцы, а височная мышца остается расслабленной (рис. 14).

При смыкании челюстей у моляров с одной стороны сокращается височная мышца на рабочей стороне и остается расслабленной на балансирующей. Латеральная крыловидная мышца на рабочей стороне остается неактивной, но сокращается на балансирующей. Жевательная мышца активно сокращается на рабочей стороне и умеренно сокращается на балансирующей стороне. При смыкании челюстей в центральной окклюзии сокращаются все жевательные мышцы, кроме латеральных крыловидных мышц на обеих сторонах.

Во время пережевывания пищи височные мышцы задействованы на всех этапах жевания. На рабочей стороне задействованы все жевательные мышцы, за исключением латеральной крыловидной. На балансирующей стороне сильнее сокращаются височная и медиальная крыловидная мышца, а латеральная крыловидная мышца - меньше.

Рис. 14. Активность

жевательной мускулатуры при смыкании

нижней челюсти: 1

– в области резцов; 2 – одностороннее

смыкание в области моляров; 3 – в

положении центральной окклюзии; 4 -

типичное жевательное движение

Следовательно, максимальное сокращение латеральной крыловидной мышцы происходит во время смыкания резцов. Она задействована и при открывании рта, но не так активно, как при передней окклюзии. Латеральная и медиальная крыловидные мышцы работают сообща, поэтому если высота, искусственной коронки на одной из сторон челюсти завышена, то крыловидные мышцы с другой стороны начинают уставать сильнее.

На ВНЧС почти не оказывается влияние при легкой жевательной нагрузке в межбугорковом положении при нормальной окклюзии. При смыкании в области моляров нагрузка в этом участке составляет от 485 до 578 Н. Рабочая суставная головка принимает на себя почти одну треть нагрузки, а балансирующая – половину. Чем больше нагрузка, тем дальше кзади направлено усилие и тем сильнее кпереди наклоняется суставная головка.

При смыкании в области клыков нагрузка составляет от 222 до 239Н. На рабочую суставную головку оказывается почти такое же усилие, что и на балансирующую, и равняется почти двум третям нагрузки на клыки.

Фазы жевательных движений нижней челюсти. Процесс пережевывания представляет собой ряд циклов. При пережевывании пищевого комка большинство из них включают контакты зубов в положении центральной окклюзии. На рис. 20 показан типичный жевательный цикл, рассматриваемый как траектория движения срединной точки нижних резцов во фронтальной плоскости. Во время открывающих и закрывающих движений цикла происходят быстрые скользящие контакты направляющих скатов зубов рабочей стороны. Максимальные жевательные усилия отмечаются в положении центральной окклюзии в тот момент, когда нижняя челюсть прекращает свое движение примерно на 100 мс прежде, чем начать следующий жевательный цикл.

В первой фазе челюсть опускается и выдвигается вперед. Во второй фазе происходит смещение челюсти в сторону (боковое движение). В третьей фазе зубы смыкаются на рабочей стороне одноименными бугорками, на нерабочей стороне контакт между зубами отсутствует. Однако может иметь место разноименный контакт зубов (щечные бугорки нижних боковых зубов с небными бугорками верхних боковых зубов) на балансирующей стороне. Возможно, это зависит от выраженности трансверсальных окклюзионных кривых Уилсона. В четвертой фазе зубы возвращаются в положение центральной окклюзии, и жевательный цикл повторяется.

Нижняя челюсть в процессе нормального жевания может свободно передвигаться в пределах границ ее движения. Скованность мышц при избегающих движениях, сопровождающих нарушение окклюзии, ограничивает такие движения. Объем движений нижней челюсти, необходимый для осуществления жевательного цикла обычно меньше объема всех возможных движений. Это позволяет мышцам развивать наибольшие усилия при жевании в более короткое время при наименьшем размахе движений нижней челюсти.

При жевании нижняя челюсть может перемещаться вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Исходным моментом для этих движений является положение центральной окклюзии, когда имеется максимальное количество контактирующих точек смыкающихся зубов. Рот открывается благодаря сокращению двубрюшных, шилоподъязычных, подбородочно-подъязычной и латеральных крыловидных мышц. Верхний пучок последних, пройдя через капсулу ВНЧС, вплетается в диск и обусловливает смещение диска вперед. Нижняя челюсть опускается вниз и смещается назад, происходит захват пищи. Жевательные мышцы сокращаются, нижняя челюсть поднимается, при этом передняя группа зубов смыкается и откусывается определенное количество пищи. Боковые зубы в это время разомкнуты. Обычно жевание осуществляется на одной из сторон челюстей – левой или правой. Та сторона, на которой происходит жевание, получила название основной, или рабочей, а другая – вспомогательной, или балансирующей.