- •Введение

- •1. Объекты радиотехнических измерений

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Модели радиотехнических колебаний

- •1.3. Гармоническое колебание

- •1.4. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

- •1.5. Периодическое пилообразное колебание

- •1.6. Амплитудно-модулированное колебание

- •2. Основные функциональные узлы радиоизмерительных приборов

- •2.1. Понятие о функциональном узле

- •2.2. Резистивный делитель напряжения

- •2.3. Компенсированный делитель напряжения

- •2.4. Усилитель

- •2.5. Автогенераторы колебаний

- •2.6. Компаратор

- •2.7. Формирователь импульсов

- •2.8. Линия задержки

- •2.9. Электронный ключ

- •2.10. Электронный коммутатор

- •2.11. Электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением

- •2.12. Преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение

- •3. Электронно-лучевые осциллографы

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Одноканальные электронно-лучевые осциллографы

- •3.2.1. Канал вертикального отклонения

- •3.2.2. Канал горизонтального отклонения

- •3.2.3. Синхронизация напряжения развертки с исследуемым напряжением

- •3.2.4. Режимы синхронизации

- •3.2.5. Синхронизация при исследовании импульсных напряжений

- •3.3. Двухканальные электронно-лучевые осциллографы

- •4. Применение электронно-лучевых осциллографов

- •4.1. Получение на экране осциллографа изображения исследуемого напряжения

- •4.2. Измерение амплитудных параметров напряжений

- •4.3. Измерение интервалов времени

- •4.4. Измерение параметров напряжения с постоянной составляющей

- •4.5. Измерение параметров гармонических и импульсных напряжений

- •4.6. Измерение разности фаз двух гармонических колебаний методом линейной развертки

- •4.7. Измерение разности фаз двух гармонических колебаний методом эллипса

- •4.8. Измерение частоты гармонического напряжения методом интерференционных фигур

- •4.9. Измерение параметров амплитудно-модулированного напряжения

2. Основные функциональные узлы радиоизмерительных приборов

2.1. Понятие о функциональном узле

В измерительных приборах колебание, несущее информацию о значении измеряемой величины, обычно претерпевает ряд преобразований с целью получения другого колебания, обладающего требуемой формой и параметрами. Каждое преобразование колебания происходит в отдельном устройстве, называемом функциональным узлом. Графическое изображение функциональных узлов, соединенных в определенном порядке, обеспечивающем необходимую последовательность преобразований, носит название функциональной схемы устройства.

Ниже рассмотрены свойства функциональных узлов, наиболее часто входящих в состав радиоизмерительных приборов. К ним относятся: делитель напряжения, усилитель, автогенератор, компаратор, формирователь импульсов, линия задержки, электронный ключ, электронный коммутатор, электронно-лучевая трубка и преобразователь переменного напряжения в постоянное.

2.2. Резистивный делитель напряжения

Делители напряжения применяют для уменьшения напряжения в определенное число раз. Их применяют на входе электронных измерительных приборов для изменения их чувствительности, а также на выходе измерительных генераторов для получения напряжений малых уровней.

Делители

выполняются из резисторов, из конденсаторов,

из резисторов и конденсаторов или (реже)

из катушек индуктивности. В простейшем

случае резистивный делитель напряжения

состоит из двух резисторов с сопротивлениями

![]() и

и

![]() .

Принципиальная схема такого делителя

напряжения показана на рис. 2.1.

.

Принципиальная схема такого делителя

напряжения показана на рис. 2.1.

Предположим,

что ко входу этого делителя подведено

постоянное напряжение

![]() .

Тогда на

выходе делителя напряжения появится

постоянное напряжение

.

Тогда на

выходе делителя напряжения появится

постоянное напряжение

![]() <

<

![]() .

Отношение напряжения

.

Отношение напряжения

![]() к напряжению

называется

коэффициентом передачи

к напряжению

называется

коэффициентом передачи

![]() делителя по напряжению.

делителя по напряжению.

Рис. 2.1

Справедлива следующая формула:

-

.

.(2.1)

Из

(2.1) ясно, что коэффициент передачи

делителя не зависит от размера поданного

на его вход напряжения (большое напряжение

или маленькое), а определяется соотношением

сопротивлений

![]() и

и

![]() двух

резисторов.

двух

резисторов.

Например,

при

![]() = 90 Ом и

= 10 Ом коэффициент передачи по напряжению

равен 0,1, т. е. выходное напряжение в 10

раз меньше входного.

= 90 Ом и

= 10 Ом коэффициент передачи по напряжению

равен 0,1, т. е. выходное напряжение в 10

раз меньше входного.

Теперь предположим, что на вход делителя подано гармоническое напряжение

![]() .

.

Выходное напряжение также будет гармоническим:

![]() .

.

Коэффициент

передачи делителя по напряжению в этом

случае определяют как отношение амплитуд

гармонических напряжений

![]() и при известных сопротивлениях

и

рассчитывают также по формуле (2.1).

и при известных сопротивлениях

и

рассчитывают также по формуле (2.1).

К

выходу делителя напряжения обязательно

подключается какое-либо устройство,

которое можно назвать нагрузкой делителя.

Между входными зажимами этого

устройства-нагрузки всегда есть какое-то

внутреннее сопротивление, которое можно

назвать входным сопротивлением

устройства-нагрузки. Предположим, что

оно равно некоторому сопротивлению

![]() .

Тогда подключение этого устройства к

выходу делителя напряжения будет

равносильно подключению резистора с

сопротивлением

.

.

Тогда подключение этого устройства к

выходу делителя напряжения будет

равносильно подключению резистора с

сопротивлением

.

На рис. 2.2 показан делитель напряжения с подключенным к его выходу устройством; здесь же условно показано, что входное сопротивление этого устройства равно .

Рис. 2.2 Рис. 2.3

Из

рис. 2.2 ясно, что входное сопротивление

![]() этого устройства-нагрузки оказывается

соединенным параллельно с сопротивлением

делителя и как бы становится частью

делителя. Можно условно считать, что

получился новый делитель напряжения,

изображенный на рис. 2.3, с коэффициентом

передачи по напряжению

этого устройства-нагрузки оказывается

соединенным параллельно с сопротивлением

делителя и как бы становится частью

делителя. Можно условно считать, что

получился новый делитель напряжения,

изображенный на рис. 2.3, с коэффициентом

передачи по напряжению

-

,

,(2.2)

где

-

.

.(2.3)

Так

как сопротивление

![]() меньше

меньше

![]() из-за шунтирующего влияния

из-за шунтирующего влияния

![]() ,

то коэффициент передачи делителя

напряжения при присоединении к его

выходу нагрузки уменьшается (шунтирование

– введение ещё одной параллельной

ветви, из-за чего общее сопротивление

участка цепи току уменьшается). Отметим,

что это шунтирующее влияние будет тем

больше, чем меньше сопротивление

относительно сопротивления

.

,

то коэффициент передачи делителя

напряжения при присоединении к его

выходу нагрузки уменьшается (шунтирование

– введение ещё одной параллельной

ветви, из-за чего общее сопротивление

участка цепи току уменьшается). Отметим,

что это шунтирующее влияние будет тем

больше, чем меньше сопротивление

относительно сопротивления

.

В этой ситуации для обеспечения требуемого коэффициента передачи делителя необходимо выбирать (а соответственно и ) столь малой величины, чтобы шунтирующим влиянием на можно было пренебречь. В тех случаях, когда сопротивления делителя не могут быть достаточно малыми в сравнении с , приходится считать, что в делитель как составной элемент входит сопротивление , и рассчитывать коэффициент передачи делителя по формуле (2.2). Однако это допустимо, когда входное сопротивление является стабильным во времени и известным с высокой точностью.

Необходимо

также иметь в виду, что вход делителя

напряжения также обязательно подключается

к выходу какого-либо устройства, то есть

сам делитель является нагрузкой для

этого устройства. Поэтому важен вопрос:

каким сопротивлением обладает делитель

напряжения, выступая в качестве нагрузки

другого устройства? Иначе этот вопрос

можно сформулировать так: чему равно

входное сопротивление

![]() делителя напряжения?

Очевидно, что входное сопротивление

для делителя напряжения, показанного

на рис. 2.1, определяется выражением

делителя напряжения?

Очевидно, что входное сопротивление

для делителя напряжения, показанного

на рис. 2.1, определяется выражением

![]() ,

,

а для делителя по схеме рис. 2.3 – выражением

![]() .

.

Измерительные приборы, подключаемые к исследуемой цепи, должны как можно меньше изменять токи и напряжения в этой цепи после подсоединения к ней измерительного прибора.

В частности, ток, протекающий через входные зажимы измерительных приборов, подключаемых параллельно к исследуемой цепи (например, вольтметров и осциллографов), должен быть намного меньше тока в самой исследуемой цепи. Это значит, что входное сопротивление таких измерительных приборов должно быть очень большим по сравнению с внутренним (выходным) сопротивлением исследуемой цепи.

Очень часто первым узлом вольтметра и осциллографа, на который поступает исследуемое напряжение, является делитель напряжения. Поэтому он должен иметь большое входное сопротивление. Это заставляет выполнять входной делитель напряжения прибора из резисторов с большими сопротивлениями (сотни килоом, мегаомы). Однако это предъявляет очень жесткие требования к входному сопротивлению устройства, подключаемого к выходу делителя, – оно должно быть еще большим, чтобы шунтирующим эффектом можно было пренебречь.

Например,

входной делитель напряжения измерительного

прибора (рис. 2.1) с коэффициентом передачи

по напряжению

![]() =

0,1 и входным сопротивлением

=

0,1 и входным сопротивлением

![]() =

1 МОм будет состоять

из резисторов с сопротивлениями

=

1 МОм будет состоять

из резисторов с сопротивлениями

![]() =

900 кОм,

=

100 кОм. Поэтому входное сопротивление

=

900 кОм,

=

100 кОм. Поэтому входное сопротивление

![]() устройства, подключенного в самом

измерительном приборе к выходу этого

делителя, должно быть намного больше

сопротивления

,

например

>

10 Мом. Только тогда будет обеспечена

погрешность коэффициента передачи

делителя напряжения < 1 %,

что очень важно для получения малой

погрешности измерений всего измерительного

прибора в целом.

устройства, подключенного в самом

измерительном приборе к выходу этого

делителя, должно быть намного больше

сопротивления

,

например

>

10 Мом. Только тогда будет обеспечена

погрешность коэффициента передачи

делителя напряжения < 1 %,

что очень важно для получения малой

погрешности измерений всего измерительного

прибора в целом.

Резистивные делители напряжения, выполненные по схеме рис. 2.1, успешно применяются на входе вольтметров, предназначенных для измерения постоянных напряжений. Однако в приборах, используемых для исследования переменных напряжений в широком диапазоне частот, такие делители напряжения не применяются.

Для объяснения этого обстоятельства необходимо вернуться к понятию входного сопротивления устройства, подключаемого к выходу делителя напряжения.

Из курса физики известно, что между любыми двумя проводниками имеется электрическая емкость, измеряемая в фарадах (микрофарадах, нанофарадах, пикофарадах). Чем ближе друг к другу проводники или чем больше их размеры, тем больше емкость. Эта емкость имеется, например, между выводами резисторов, конденсаторов, транзисторов и т.д. Между общим выводом («шасси» или «корпусом») и соединительными проводниками внутри прибора также имеется емкость, часто называемая монтажной. Все это приводит к тому, что между входными зажимами радиотехнических устройств имеется так называемая входная емкость.

На

рис. 2.4 изображена схема делителя

напряжения из резисторов с присоединенным

к его выходу некоторым устройством. На

схеме условно показаны:

– входное

сопротивление и

![]() – входная емкость устройства. Ёмкость

,

как и сопротивление

,

подключена

к сопротивлению

параллельно, и, следовательно, она может

оказывать на него шунтирующее действие.

– входная емкость устройства. Ёмкость

,

как и сопротивление

,

подключена

к сопротивлению

параллельно, и, следовательно, она может

оказывать на него шунтирующее действие.

Будем полагать, что на вход делителя напряжения подается гармоническое напряжение некоторой частоты. Из теории электрических цепей известно, что в рассматриваемом случае выходное напряжение делителя (то есть напряжение на емкости ) будет также гармоническим и той же частоты.

Рис. 2.4

Так как сопротивление электрической емкости зависит от частоты приложенного к ней гармонического напряжения (чем больше частота, тем меньше сопротивление емкости), то влияние емкости на работу делителя будет различным на разных частотах поданного на него напряжения.

Для постоянного напряжения, как известно, сопротивление емкости бесконечно велико и шунтирования емкостью сопротивления не происходит; делитель при постоянном входном напряжении работает так, как будто емкости нет. Такой же остается ситуация и при подаче на вход делителя гармонического напряжения с небольшой частотой. Хотя при этом сопротивление емкости уже не является бесконечно большим, но оно еще столь велико, что шунтирование сопротивления этой емкостью практически не ощутимо и коэффициент передачи делителя остается тем же, что и для постоянного напряжения.

Однако с повышением частоты гармонического напряжения, поданного на вход делителя, сопротивление емкости уменьшается, ее шунтирующее влияние становится значительным и коэффициент передачи делителя уменьшается. Чем больше частота гармонического напряжения, тем больше эффект шунтирования и тем меньше коэффициент передачи.

Для правильной работы измерительного прибора требуется, чтобы входящий в его состав делитель напряжения имел один и тот же коэффициент передачи во всем диапазоне возможных частот измеряемого напряжения. Поэтому поясненная выше зависимость коэффициента передачи делителя от частоты гармонического напряжения ограничивает сверху диапазон частот, в котором измерительный прибор работает правильно.

Следует отметить, что значение наибольшей частоты гармонического напряжения, при которой уменьшение коэффициента передачи делителя станет предельно допустимым, называется верхней граничной частотой полосы пропускания делителя. Она будет тем меньше, чем больше входная емкость или чем больше сопротивления и делителя.

Например, делитель напряжения, применяемый на выходе измерительного генератора гармонического напряжения, состоит из низкоомных резисторов с сопротивлением в десятки ом. При подключении к выходу генератора (к выходу делителя напряжения) некоторого устройства-нагрузки с типовой входной емкостью в десятки пикофарад полоса частот делителя напряжения простирается от 0 до десятков мегагерц, что достаточно в большинстве практических ситуаций.

В противоположность этому делители напряжения, применяемые на входе измерительных приборов, состоят из резисторов с большими сопротивлениями (в сотни килоом), чем обеспечивается большое входное сопротивление прибора. При той же входной емкости (в десятки пикофарад) устройства, подключенного внутри измерительного прибора к выходу делителя, полоса частот делителя напряжения будет простираться только от 0 до десятков килогерц. Такой полосы частот недостаточно в большинстве практических ситуаций. Поэтому невозможно реализовать резистивный делитель напряжения по схеме на рис. 2.4, имеющий широкую полосу пропускаемых частот и высокое входное сопротивление.

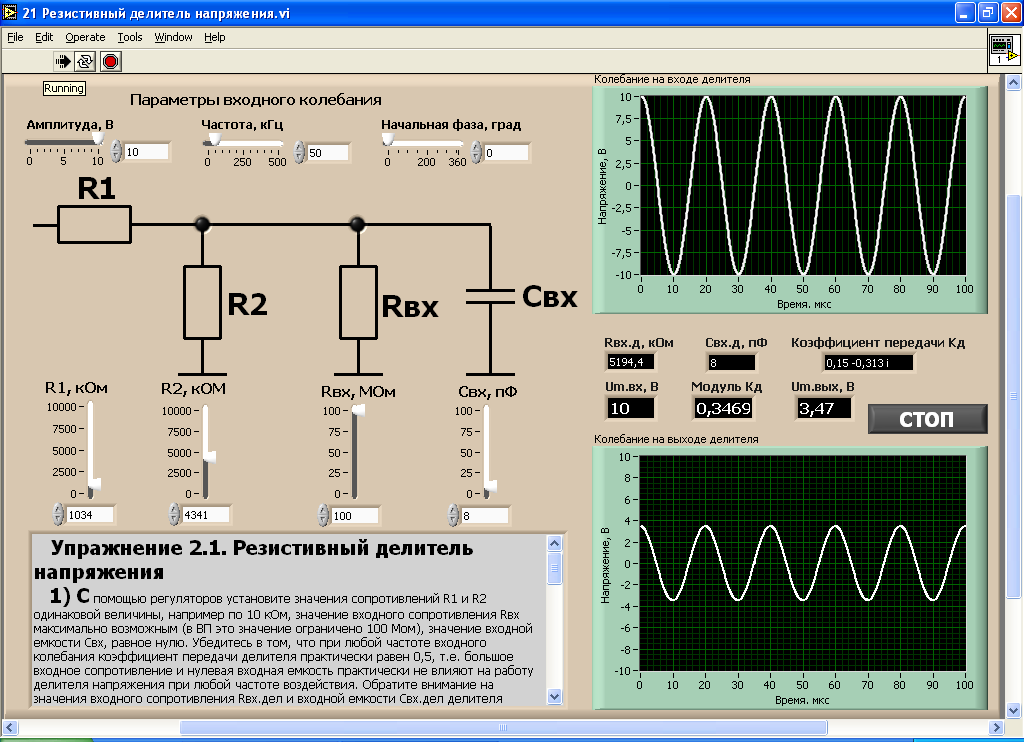

Для анализа процессов, происходящих при прохождении гармонического напряжения через резистивный делитель, предлагается ознакомиться с работой ВП «21 Резистивный делитель напряжения.ехе», лицевая панель которого приведена на рис. 2.5.

Рис. 2.5

Упражнение 2.1. Запустите пример-программу «21 резистивный делитель напряжения.exe» и проведите следующие исследования:

1. С

помощью регуляторов установите значения

сопротивлений

и

одинаковыми

(например, по 10 кОм), значение входного

сопротивления

=

100 МОм (максимально возможное в этом

ВП), значение входной емкости

=

0. Убедитесь в том, что при любой частоте

входного колебания коэффициент передачи

делителя практически равен 0,5, то есть

большое входное сопротивление и нулевая

входная емкость практически не сказываются

на работе делителя напряжения при любой

частоте входного колебания. Обратите

внимание на значения входного сопротивления

и входной емкости

![]() делителя напряжения.

делителя напряжения.

2. Уменьшая и увеличивая значение сопротивления резистора , пронаблюдайте его влияние на коэффициент передачи делителя. Аналогичные наблюдения проведите при изменении сопротивления . Обратите внимание на то, что значение коэффициента передачи делителя находится в пределах от нуля до единицы.

3. Вернитесь к случаю = = 10 кОм и, постепенно уменьшая сопротивление , пронаблюдайте увеличение шунтирующего влияния входного сопротивления на коэффициент передачи делителя (с уменьшением коэффициент передачи уменьшается). Установите = 100 кОм (минимально возможное в этом ВП) и одновременно увеличивайте сопротивления резисторов и , сохраняя их значения одинаковыми. Коэффициент передачи при этом будет уменьшаться и при = = = 100 кОм составит 0,33. Объясните это, исходя из теоретических предпосылок.

4. Установите значения = = 10 кОм и = 10 МОм. Установите частоту входного колебания, равную 100 кГц, и, увеличивая значение входной емкости от нуля до 100 пФ, пронаблюдайте уменьшение коэффициента передачи, связанное с увеличением шунтирующего влияния входной емкости. Затем при = 100 пФ изменяйте частоту входного колебания и пронаблюдайте влияние частоты на изменение коэффициента передачи делителя. Сделайте выводы по результатам проведенных исследований.

5. Ответьте на следующие вопросы.

Как изменится коэффициент передачи резистивного делителя, показанного на рис. 2.5, если:

- увеличить частоту гармонического колебания на его входе?

- уменьшить амплитуду гармонического колебания на его входе?

- уменьшить начальную фазу гармонического колебания на его входе?

- в 2 раза увеличить сопротивления и резисторов?

- увеличить емкость ?

- уменьшить сопротивление ?

6. Остановите выполнение программы нажатием на кнопку СТОП. Закройте ВП.