- •Глава 4 обработка речевых и аудиосиналов

- •4.1 Основные свойства речевых сигналов

- •4.2 Дискретизация и квантование речевых сигналов

- •4.3. Анализ речевых сигналов во временной области

- •4.4 Анализ речевых сигналов в частотной области

- •4.5 Гомоморфная обработка речи

- •4.6 Анализ речи на основе линейного предсказания

- •4.7 Сжатие речевых сигналов

- •4.8 Сжатие аудиосигналов

- •4.8.1 Психоакустическая модель восприятия звука

- •4.8.2 Перцептивное кодирование аудиосигналов

- •4.8.3 Сжатие аудиосигналов в соответствии со стандартами iso/mpeg '

4.8.2 Перцептивное кодирование аудиосигналов

Алгоритмы перцептивного кодирования обеспечивают снижение корреляционной зависимости между отсчетами аудиосигнала, а также исключение элементов сигнала, не воспринимаемых человеком на слух. Достигается это вычислением слабо коррелированных спектральных составляющих аудиосигналов и адаптивным квантованием только тех составляющих, уровень которых выше порога маскирования.

Применяются два основных подхода для построения перцептивных кодеров: кодирование с использованием гребенки полосо-пропускающих фильтров и кодирование с применением ортогональных преобразований [33]. Оба подхода основаны на выполнении кратковременного спектрального анализа входных аудиосигналов.

В первом случае входной аудиосигнал поступает на блок фильтров анализа, состоящий из М полосовых фильтров, каждый из которых пропускает соответствующую частотную полосу аудиосигнала. Полосы пропускания фильтров-анализа частично перекрываются и выбираются так, чтобы сумма выходных полосовых сигналов соответствовала исходному аудиосигналу. Выходной сигнал каждого из фильтров децимируется с коэффициентом М и подвергается адаптивному квантованию. Алгоритмы адаптивного квантования учитывают свойства слуховой системы человека. В декодере выполняются обратные процессы: полосовые сигналы сначала интерполируются с коэффициентом М, а затем восстанавливаются с помощью блока полосовых фильтров-синтеза. Из-за перекрытия полос пропускания фильтров в процессе децимации могут возникать искажения. Данные искажения обусловлены шумами наложения. Шумы наложения могут быть подавлены, если в качестве полосовых фильтров использовать квадратурные зеркальные фильтры [3,33]. Однако последующее квантование выходных сигналов фильтров не позволяет исключить их полностью. Это снижает динамический диапазон восстановленного сигнала.

Во втором случае на основе ортогональных преобразований вычисляются слабо коррелированные спектральные коэффициенты, которые затем подвергаются адаптивному квантованию. Обычно в качестве ортогонального преобразования применяется дискретное преобразование Фурье или дискретное косинусное преобразование (ДКП), каждое из которых может вычисляться на основе алгоритма БПФ. В декодере реализуются обратные процессы. При этом конечная длина преобразований приводит к появлению краевых эффектов в восстановленном аудиосигнале. Краевые эффекты проявляются в точках сопряжения блоков отсчетов, полученных с помощью обратных ортогональных преобразований. Для снижения уровня краевых эффектов применяется модифицированное дискретное косинусное преобразование (МДКП). МДКП основано на 50%-ом перекрытии блоков отсчетов входного аудиосигнала при выполнении спектрального анализа.

Часто спектральный анализ и последующий синтез аудиосигналов выполняется с помощью гибридного банка фильтров, который использует как линейную фильтрацию, так и ортогональные преобразования. Основным преимуществом такого подхода является возможность выполнения спектрального анализа с большей разрешающей способностью, что позволяет полнее учесть особенности слуховой системы человека. Высокая разрешающая способность спектрального анализа аудиосигналов может быть получена с помощью гребенки фильтров, выходные сигналы которых подвергаются дальнейшему анализу с помощью МДКП. Такой подход используется при сжатии аудиосигналов в соответствии со стандартами, предложенными экспертной группой MPEG (Moving Picture Expert Group).

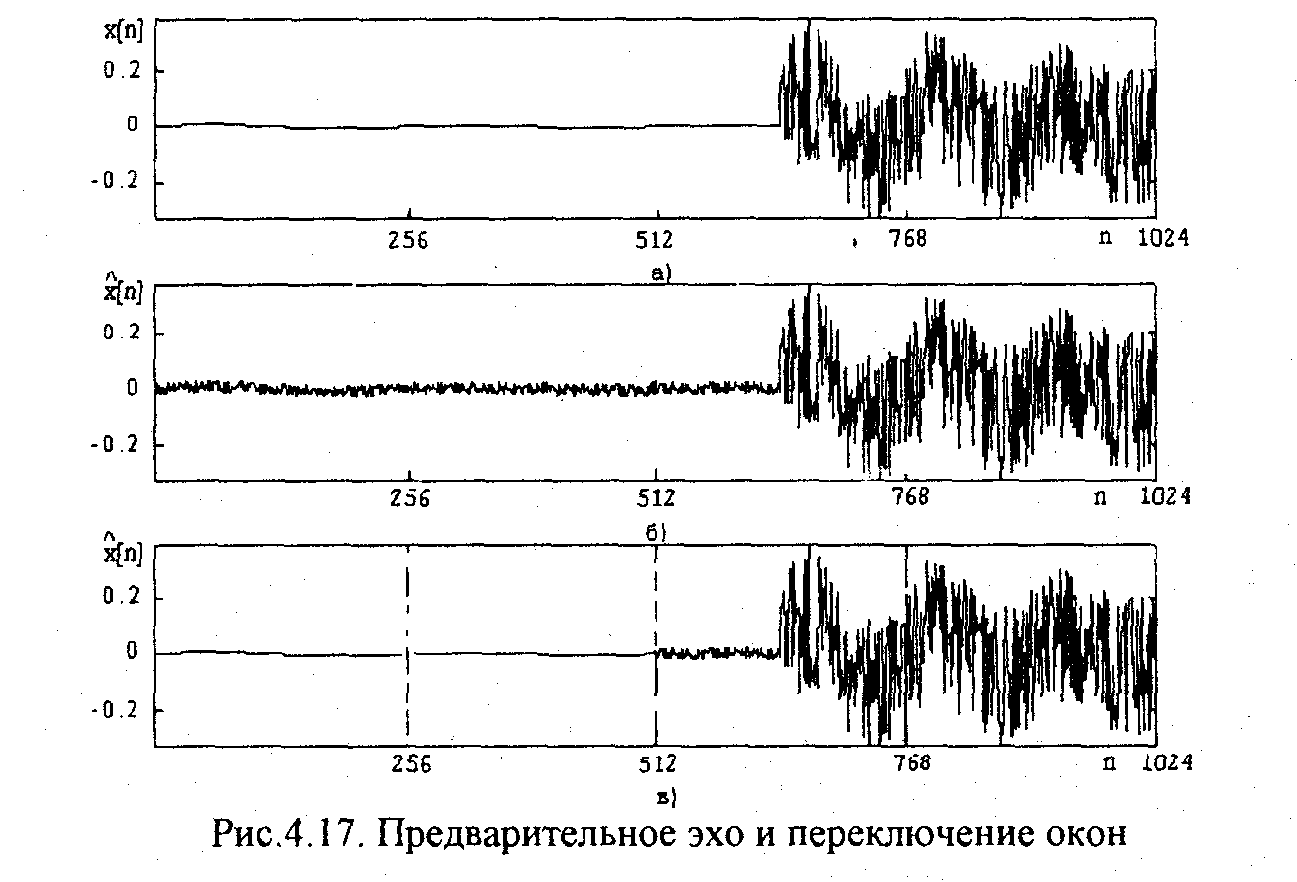

Одним из отрицательных эффектов, который проявляется при использовании рассмотренных подходов к сжатию аудиосигналов, является предварительное эхо. Предварительное эхо прослушивается, когда в пределах одного сегмента аудиосигнала, подвергающегося ортогональному преобразованию, имеется участок молчания и участок со значительным уровнем звука (рис. 4.17,а). Наличие участка с высоким уровнем звука приводит к

росту шага квантования и, соответственно, росту ошибки квантования. При выполнении обратного ортогонального преобразования полученная ошибка квантования распространяет свое действие на весь сегмент (рис. 4.17,6 N=1024). Предварительное эхо может быть частично подавлено за счет явления временного маскирования, если продолжительность эхо невелика. Продолжительность эхо можно сократить, если выполнять ортогональные преобразования коротких сегментов аудиосигналов (рис.4.17,в N=256). Однако преобразование аудиосигналов на коротких сегментах увеличивает общее число анализируемых сегментов и, следовательно, приводит к росту скорости передачи. Решение проблемы состоит в динамическом изменении (переключении) длины сегментов. Типовое значение длины сегмента лежит в диапазоне от N=64 до N=1024.Указанное переключение возможно на основе анализа стационарности участка аудиосигнала. Короткие сегменты используются на нестационарных участках аудиосигнала. На стационарных участках выполняется переключение на длинные сегменты.

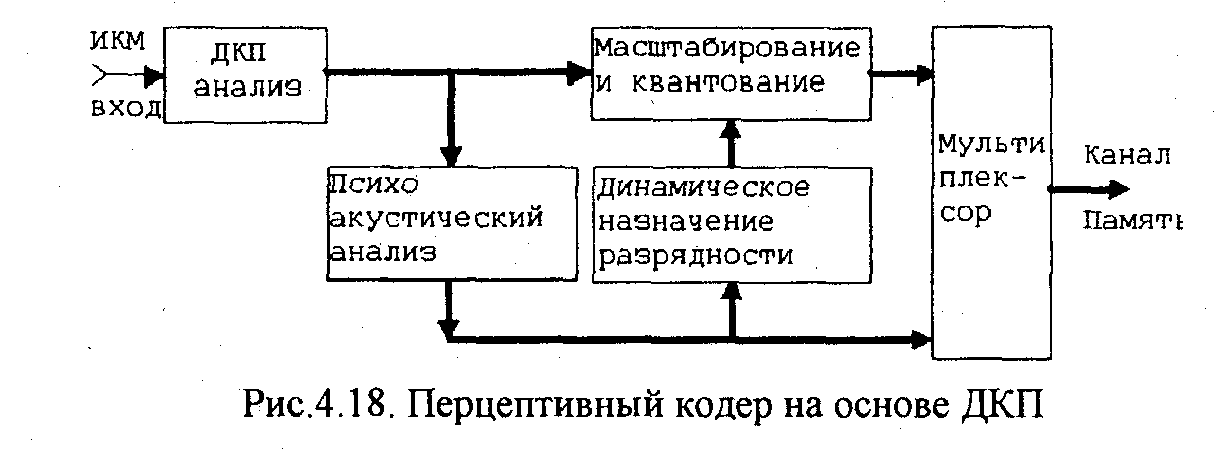

На рис. 4.18 изображена упрощенная схема перцептивного кодера аудиосигналов, основанного на применении ДКП. В рассматриваемой схеме входной сигнал разбивается на сегменты, длиной 512 отсчетов. Каждый сегмент отображается в частотную область с помощью ДКП. Затем выполняется масштабирование и адаптивное квантование коэффициентов ДКП на основе психоакустического анализа ДКП-спектра. Спектральные составляющие, уровни которых ниже порога маскирования (рис.414), исключаются из дальнейших преобразований. Квантование спектральных составляющих, с уровнем выше порога маскирования, осуществляется в соответствии со значением ОСМ. Чем больше значение ОСМ в соответствующей полосе, тем большее число двоичных разрядов отводится для представления спектральных составляющих данной частотной полосы: Эта операция выполняется в блоке динамического назначения разрядности. Кодированные значения спектральных составляющих и информация психоакустического анализа мультиплексируются и передаются в канал связи или запоминаются в устройстве хранения информации. В декодере выполняются обратные операции.