- •Раздел 2. Металлические конструкции.

- •Термины и определения

- •2.2 Материалы для металлических конструкций

- •Строительные стали.

- •2.3 Расчет элементов стальных конструкций

- •I. Группа предельных состояний.

- •Планы решения задач

- •2.3.1 Сварные соединения.

- •Болтовые или заклепочные соединения.

- •2.4 Балки и балочные клетки

- •Балочные клетки

- •Общие сведения.

- •2.5 Типы колонн

- •Башмаки, оголовки, детали конструкций колонн

- •2.6 Каркасы промышленных зданий Каркасные здания и роль связей в них

- •Схемы конструций

- •Типы решетки ферм связей

- •2.7. Стропильные и подстропильные фермы Типы ферм и генеральные размеры

- •2.7.1. Расчет ферм

- •5. Сечения элементов ферм

- •Задания к практической работе №2.

- •Задания к практической работе №4

- •Задания к практической работе №5

- •Справочные данные.

- •Практическая работа

- •Контрольные вопросы:

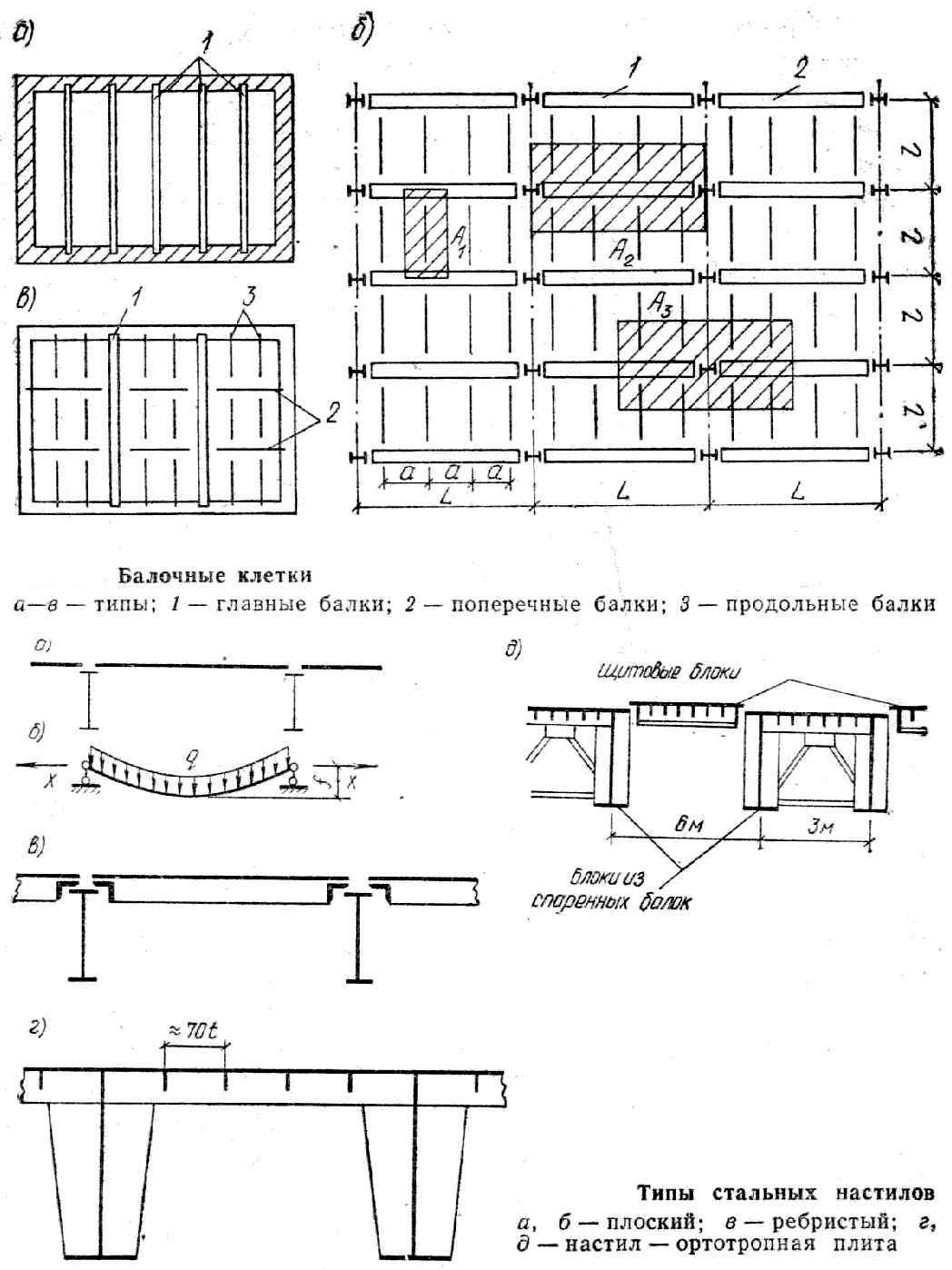

Балочные клетки

Общие сведения.

Балочной клеткой называется система перекрестных балок, предназначенная для опирания настила при устройстве перекрытия над какой-либо площадью,

Балки, опирающиеся на стены или колонны, называются главными. На главные балки опираются поперечные балки, которые служат опорами для продольных балок. Поперечные и продольные балки часто называют второстепенными или вспомогательными. Продольные балки поддерживают настил (железобетонный или стальной). По настилу иногда еще устраивается пол. Полы бывают деревянные, асфальтовые, клинкерные, чугунные и др. (в зависимости от технологии производства).

Балочные клетки применяются очень часто, например в междуэтажных перекрытиях, для внутрицеховых рабочих площадок, в проезжей части мостов и др. Различают следующие типы балочных клеток: а) упрощенная (имеются только главные балки); б) нормальная (состоит из главных и поперечных вспомогательных балок); в) усложненная (имеются все три типа балок).

Нагрузку на любой элемент балочной клетки определяют по величине c соответствующей этому элементу грузовой площади. Например по рис. а) для поперечной балки A1=al; б) для главной балки A2=Ll; в) для колонны A3=Ll. Нагрузка иа 1 м длины будет: а) для поперечной балки q1A1:l=q1a; б) для главной балки q1A2:L=q1l,

где q1 — суммарная нагрузка на 1 м2; l — пролет поперечной балки; L — пролет главной балки; а — шаг поперечных балок.

Нагрузками для балочных клеток являются: а) собственная масса строительных конструкций; б) вес полезной нагрузки и стационарного оборудования; в) вес подвижного оборудования (кранов) и средств железнодорожного и автотранспорта. Принимаются следующие коэффициенты надежности по нагрузкам (соответственно): a) γf =1,l: б) γf =1,2; в) γf =1,3. Кроме того, для элементов, непосредственно воспринимающих динамическую; нагрузку, учитывается динамический коэффициент

2. Порядок проектирования балочной клетки: а) сбор нагрузок, разработка вариантов и выбор оптимальной схемы; б) расчет настила; в) расчет вспомогательных балок;

г) предварительный подбор сечения главной балки, при этом решается вопрос о выборе типа сопряжений балок; д) окончательный расчет главной балки; е) расчет колонны; ж) расчет сопряжений балок.

Все расчеты должны иллюстрироваться схемами и эскизами настолько подробно, чтобы на основании их конструктор мог разработать чертежи без консультаций с автором расчета.

3. Типы настилов. Железобетонные настилы бывают: а) из сборных железобетонных плит; б) из монолитного железобетона;

в) сталежелезобетонными из монолитных или сборных железобетонных плит, объединенных с балками. Расчет и конструирование железобетонных плит детально излагаются в курсе железобетонных конструкций.

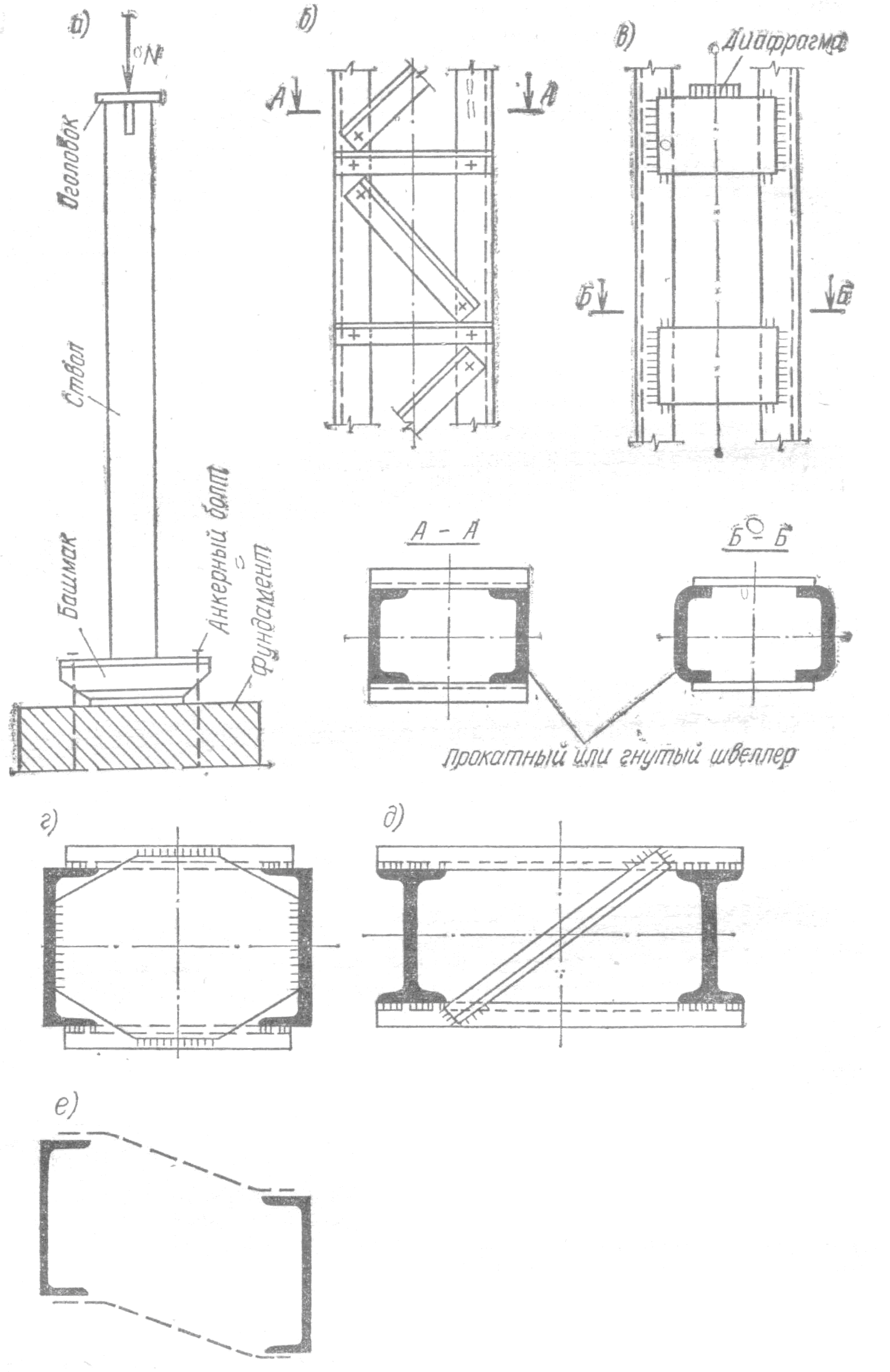

2.5 Типы колонн

1. Колонной называется вертикальный стержень, работающий на сжатие и передающий давление на фундамент (или на нижележащие части сооружения, если колонна многоярусная). Колонна состоит из двух частей: стержня (или ствола), башмака (или базы) и оголовка.

Колонны широко применяются во всех видах сооружений: в промышленном строительстве – в качестве элементов каркаса цехов и опор рабочих площадок, в гражданском строительстве — в качестве вертикальных элементов каркасов многоэтажных зданий и опор большепролетных покрытий, в мостостроении — для опор эстакад и т. д.

Металлические колонны, как правило, выполняют из стали. Алюминиевые сплавы в сжатых элементах работают плохо из-за малого модуля упругости Е, поэтому колонны из алюминиевых сплавов применяют в исключительных случаях (например, в сборно-разборных конструкциях, при строительстве в труднодоступных районах и т. п.). Колонны из чугунных труб, которые ранее широко использовались, в настоящее время не употребляются.

В качестве соединений для колонн применяют сварку. Ранее широко применялись клепаные колонны, в настоящее время ведутся работы по освоению клеевых соединений.

Колонны

а) основные

элементы; б) соединительная решетка из

уголков; в) то же из планок; г, д) диафрагмы

в сквозных колоннах; е) деформации

колонны при отсутствии диафрагм

2. Классификация стальных колонн: а) по характеру работы — центрально- и вненентренно сжатые; б) по конструктивной форме — постоянного сечения, суживающиеся кверху (переменного сечения) и ступенчатые; в) по типу сечения — сплошные и сквозные. Сквозные колонны состоят из отдельных ветвей, объединенных «соединительной решеточкой» из уголков или планок в единое целое. Если ее не поставить, то каждая ветвь будет работать самостоятельно и быстро потеряет устойчивость. Соединительная решеточка из планок имеет меньшую трудоемкость и красивее выглядит, но менее жестка, чем соединительная решеточка из уголков. В широких колоннах последняя оказывается легче, поэтому ее предпочитают при ширине колонны более 0,8 - 1 м.

Выпучивание сжатого элемента происходит перпендикулярно той оси поперечного сечения, для которой гибкость λ=lef /i больше. Если гибкость в обеих плоскостях одинакова – λx=λy, то стержень называется равноустойчивым, а форма его сечения является самой выгодной (для данного случая). Исходя из этого критерия можно сравнить рациональность поперечных сечений колонн различных типов.

Самая простая колонна — из прокатного двутавра, обычного или широкополочного. Из-за ограниченности сортамента двутавров такое решение возможно только для небольших и средних колонн. Для прокатного двутаврового сечения ix>iy, поэтому оно может быть вполне рационально лишь в случае различия между свободными длинами колонны в разных плоскостях.

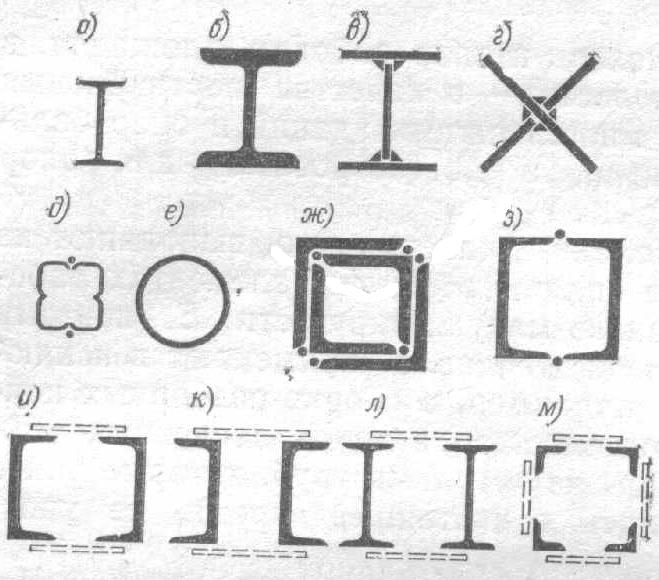

Типы сечений

центрально-сжатых колонн

а-з) сплошного

сечения

и-м) сквозного

сечения

Наиболее часто применяются колонны с сечением в виде сварного двутавра из трех листов. При lxef =lyef для равноустойчивости сечения необходимо, чтобы ширина полок была больше высоты стенки. На практике ради удобства сварки эти размеры принимают примерно равными.

В сварном крестовом сечении из трех листов ix=iy. Однако при одинаковых габаритах оно обладает меньшим радиусом инерции, чем двутавровое сечение. Трубчатое и замкнутое квадратное сечения обладают наибольшим радиусом инерции и поэтому очень выгодны при работе на сжатие. Колонны из готовых замкнутых профилей самые экономичные по расходу стали. Но из-за дефицитности таких профилей это решение применяется редко. Замкнутые составные сечения более трудоемки, но выполняются из менее дефицитных швеллеров и уголков.

В сквозных колоннах расстояние между ветвями назначается так, чтобы сечение получилось равноустойчивым. Сквозные колонны обычно проектируют из двух швеллеров, расположенных полками внутрь. Сечение из швеллеров полками наружу хуже, так как увеличивается расход металла на планки. Если площадь швеллеров оказывается недостаточной, сечение -компонуют из двутавров.

Сечение из четырех уголков применяют для очень легких и высоких колонн.

При сравнении сплошных и сквозных колонн выявляется, что первые менее трудоемки в изготовлении, обладают большей жесткостью, но при значительной ширине требуют увеличения расхода металла. Сквозные колонны применяют: для основных колонн промышленных зданий — при ширине колонны 1000 мм и более; для колонн рабочих площадок — при ширине сечения более 600 мм.