- •Характеристика сырья и продукции

- •Особенности технологии

- •Организация и принципы функционирования комплексов технологического оборудования

- •Диверсификация малых предприятий

- •Ведущее технологическое оборудование

- •Техническая характеристика машины для отделения плодоножек фирмы «Herbert»

- •Техническая характеристика протирочной машины 1пз1

- •Техническая характеристика гидравлического горизонтального корзиночного пресса «Bucher hp»

- •Техническая характеристика деаэратора-пастеризатора дпу

- •Инженерные расчеты

- •Новые технические решения технологических задач

- •Правила включения электроприводов

- •Укрепление отверстий в оболочках

- •Узлы сопряжения оболочек

- •Электрофизические свойства пищевых продуктов

Узлы сопряжения оболочек

В реальных конструкциях края оболочек прикрепляются к другим оболочкам (днища, крышки, люки, патрубки и т. д.). В таких узлах сопряжения возникают дополнительные, так называемые краевые, нагрузки, вызывающие местные напряжения изгиба в материале сопрягаемых элементов. Краевая сила Q0 и краевой момент Мо являются реакциями заделки края оболочки, которому мешает деформироваться сопрягаемая деталь. Причинами появления краевых нагрузок и Q0 и Мо могут быть

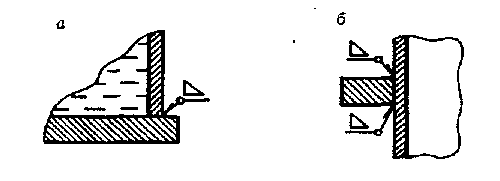

1) заделка края оболочки (рис. 3);

Рис. 3. Примеры соединения края оболочки:

а – с толстым плоским днищем; 6 – с кольцом жесткости

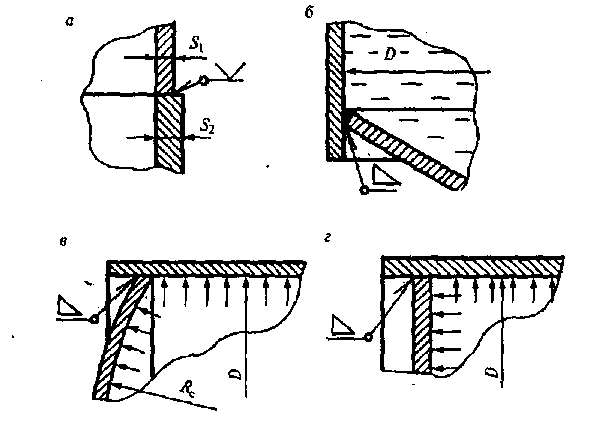

2) изменение геометрических размеров (формы) оболочки при переходе от одного сечения к другому (рис. 4);

Рис. 4. Примеры изменения геометрических размеров оболочки:

а – соединение цилиндрических обечаек разной толщины; б, в, г – соединения

обечаек разной форм

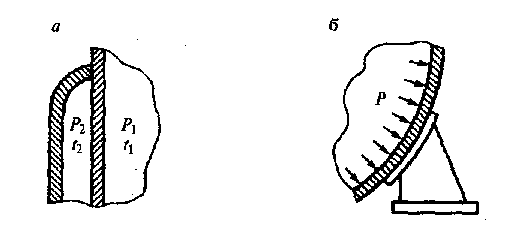

3) изменение нагрузки при переходе от одного сечения к другому (рис. 5);

Рис. 5. Примеры изменения нагрузок, действующих на оболочки:

а – соединение корпуса аппарата с его рубашкой; б – соединения оболочки с опорой

4) изменение свойств материала (модуля упругости Е, коэффициента линейного расширения , коэффициента Пуассона и др.) при переходе от одного сечения к другому (рис. 6).

Рис. 6. Соединение оболочек, изготовленных из коррозионно-стойкой (1)

и углеродистой (2) стали

Для определения Q0 и М0 составляются так называемые уравнения совместности радиальных р и угловых P деформаций. Сущность этих уравнений заключается в том, что для нормальной работы аппарата в узле сопряжения не должно быть никаких относительных перемещений сопрягаемых деталей, т. е. необходимо выполнение условий, когда р и угловых P деформаций края одной детали от действующих внешних и краевых нагрузок равны соответствующим суммам радиальных и угловых деформаций края другой детали от действующих на нее активных и реактивных нагрузок. Приняв для края оболочки положительными радиальные перемещения в направлении от ее оси, а угловые перемещения в направлении по часовой стрелке, получим для правой части оболочек уравнения совместности радиальных и угловых деформаций:

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() – соответственно радиальные и угловые

деформации края цилиндрической обечайки

под действием нагрузок P,

Q0

и M0;

– соответственно радиальные и угловые

деформации края цилиндрической обечайки

под действием нагрузок P,

Q0

и M0;

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() – соответственно радиальные и угловые

деформации края цилиндрической обечайки

под действием нагрузок P,

Q,

Q0

и M0

– соответственно радиальные и угловые

деформации края цилиндрической обечайки

под действием нагрузок P,

Q,

Q0

и M0

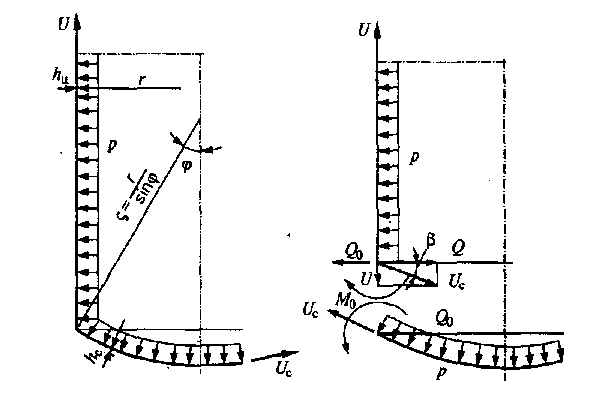

Пример. Составим эти уравнения для узла сопряжения сферической и цилиндрической оболочек, находящихся под внутренним давлением (рис. 7).

Рис. 7. Схема к определению краевых сил и моментов в узле соединения сферической

и цилиндрической оболочек: U и Uс – меридиональные усилия соответственно

цилиндрической и сферической оболочек

Мысленно рассечем узел плоскостью, перпендикулярной к оси симметрии. Образуется статически определимая система, состоящая из двух оболочек.

К оболочкам приложена заданная внешняя нагрузка (внутреннее давление Р), распорная сила Q, действующая на край сферической оболочки, а также неизвестные краевые нагрузки Q0 и М0.

Приняв для края оболочки положительными радиальные перемещения в направлении от ее оси, а угловые перемещения в направлении по часовой стрелке, получим с учетом этого правила знаков для правой части оболочек (рис. 7) уравнения совместности радиальных и угловых деформаций.

Если нагруженная цилиндрическая оболочка жестко защемлена в недеформируемой детали (во фланце большой толщины) система уравнений упрощается и принимает вид

![]()

Если оболочка шарнирно соединяется с недеформируемой деталью (прокладка), то М0=0, необходимость в составлении второго уравнения системы отпадает и для нахождения Q0 достаточно одного уравнения

![]() .

.

Деформации, а следовательно, и напряжения изгиба от действия краевых нагрузок носят локальный характер.

Сечения обечаек,

отстоящие от края на расстоянии

![]() ,

можно считать бесконечно удаленными

от него, и действием Q0

и

М0

на эти сечения можно пренебречь.

– коэффициент затухания деформации

вдоль образующей оболочки (определяется

по табличным формулам);

,

можно считать бесконечно удаленными

от него, и действием Q0

и

М0

на эти сечения можно пренебречь.

– коэффициент затухания деформации

вдоль образующей оболочки (определяется

по табличным формулам);

![]() – для цилиндрической обечайки.

– для цилиндрической обечайки.

Выражения для вычисления перемещений (, ), усилий (U, Т, Р), моментов (Мm, Mt Мr) и напряжений на краю цилиндрических, сферических, конических и эллиптических оболочек можно найти по табличным данным.

Для нашего случая напряжения на наружной и внутренней поверхностях края оболочки:

меридиональное

![]() ;

;

кольцевое

![]() ;

;

максимальное

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() – соответственно сумма меридиональных

и сумма тангенциальных (окружных) усилий,

возникающих на краю обечайки от действия

давления P,

краевой Q0

и распорной Q

сил, краевого момента M0;

– соответственно сумма меридиональных

и сумма тангенциальных (окружных) усилий,

возникающих на краю обечайки от действия

давления P,

краевой Q0

и распорной Q

сил, краевого момента M0;

![]() ,

,

![]() –соответственно сумма меридиональных

и сумма тангенциальных (кольцевых)

моментов, возникающих на краю обечайки

от действия нагрузок P,

(Q0–Q)

и M0.

–соответственно сумма меридиональных

и сумма тангенциальных (кольцевых)

моментов, возникающих на краю обечайки

от действия нагрузок P,

(Q0–Q)

и M0.