- •140101.65 – Тепловые электрические станции

- •140104.65 – Промышленная теплоэнергетика

- •140100.65 – Теплоэнергетика

- •1. Информация о дисциплине «техническая термодинамика»

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.3. Перечень видов практических занятий

- •Раздел 1. Основные законы

- •1.2. Первый закон термодинамики

- •1.3. Второй закон термодинамики

- •Раздел 2. Реальные газы. Водяной пар (40 часов)

- •2.1.Свойства и фазовые переходы

- •Реальных газов

- •2.2. Характеристики и процессы водяного пара

- •2.3. Влажный воздух

- •2.4. Термодинамика газового потока. Истечение газов через сопло

- •Раздел 3.Компрессоры.

- •3.2. Циклы двигателей внутреннего сгорания (двс)

- •3.3. Циклы газотурбинных установок (гту)

- •Раздел 4. Циклы паротурбиннных

- •4.2. Циклы пту с промежуточным перегревом и регенеративным отбором пара

- •4.3. Циклы парогазовой и атомной установок

- •Раздел 5. Циклы холодильных и теплонасосных

- •Раздел 6. Элементы химической термодинамики

- •6.2. Уравнение максимальной работы химической рекции

- •Заключение

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины

- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения

- •Техническая термодинамика

- •Раздел 1.

- •Основные законы термодинамики

- •Раздел 2.

- •Реальные

- •Водяной пар

- •Раздел 3.

- •Компрессоры.

- •Циклы тепловых двигателей

- •Раздел 4.

- •Циклы паротурбинных установок

- •Раздел 5.

- •Циклы холодильных и теплонасосных установок

- •Раздел 6.

- •Элементы химической термодинамики

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.1.1. Практические занятия (очно – заочная форма обучения)

- •2.5.1.2. Практические занятия (заочная форма обучения)

- •2.5.2. Лабораторный практикум

- •2.5.2.1. Лабораторные работы (очно – заочная форма обучения)

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •2.6. Рейтинговая система по дисциплине «Техническая термодинамика»

- •3.Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине «техническая термодинамика» Введение

- •Раздел 1. Основные законы термодинамики

- •1.1. Термодинамика идеального газа

- •Основные понятия и определения термодинамики.

- •1.1.1. Законы идеального газа

- •1.1.2. Уравнение состояния

- •Теплоемкость

- •Последнюю формулу еще можно представить в виде

- •Смеси идеальных газов

- •Вопросы для самопроверки

- •1.2. Первый закон термодинамики

- •Обратимые равновесные процессы в идеальных газах

- •Разделив уравнение (б) на уравнение (а), найдем

- •Изопараметрические процессы

- •IV. Адиабатный процесс

- •V. Политропные процессы

- •Вопросы для самопроверки

- •1.3. Второй закон термодинамики

- •1.3.1. Круговые процессы

- •1.3.2. Прямой цикл Карно

- •1.3.3. Обратный цикл Карно

- •1.3.4. Второй закон термодинамики

- •1.3.5. Эксергетический метод исследования

- •1.3.6. Эксергия неподвижного рабочего тела

- •1.3.7. Эксергия потока рабочего тела

- •1.3.8. Эксергия потока теплоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Реальные газы. Водяной пар

- •2.1. Свойства и фазовые переходы реальных газов

- •2.1.1. Реальные газы и их свойства

- •Критические параметры некоторых веществ

- •2.1.2. Условия равновесия при фазовом переходе

- •2.1.3. Термические и калорические свойства реальных газов

- •Вопросы для самопроверки

- •2.2. Характеристики и процессы водяного пара

- •2.2.1. Водяной пар и основные процессы водяного пара

- •Испарение - процесс образования пара, происходящий с поверхности жидкости при любой температуре.

- •2.2.2. Изопараметрические процессы изменения состояния водяного пара в pv -, Ts - и hs - диаграммах

- •Вопросы для самопроверки

- •2.3. Влажный воздух

- •2.3.1. Свойства влажного воздуха

- •2.3.2. Теплоёмкость и энтальпия влажного воздуха

- •Вопросы для самопроверки

- •2.4. Термодинамика газового потока. Истечение газов через сопло

- •2.4.1. Термодинамика газового потока

- •Замена переменных приводит уравнение к виду

- •2.4.2. Термодинамика потока в каналах переменного сечения

- •2.4.3. Истечение газов через сужающиеся сопла (конфузоры)

- •Вопросы для самопроверки

- •2.4.4. Истечение газа с учетом трения

- •2.4.5. Истечение водяного пара

- •2.5. Расчет процессов дросселирования

- •2.5.1. Уравнение процесса дросселирования

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Компрессоры. Циклы тепловых двигателей

- •3.1. Виды компрессоров и процессы в компрессоре

- •3.1.1. Назначение и типы компрессоров

- •3.1.2. Многоступенчатое сжатие

- •3.1.3. Мощность привода идеального компрессора и коэффициенты полезного действия (кпд)

- •Вопросы для самопроверки

- •3.2. Циклы двигателей внутреннего сгорания (двс)

- •3.2.1. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс)

- •Цикл Oтто

- •Цикл Дизеля

- •Цикл Тринклера

- •3.3. Циклы газотурбинных установок (гту)

- •3.3.1. Принципиальная схема и цикл гту с изобарным подводом теплоты

- •3.3.3. Регенерация теплоты в цикле гту. Многоступенчатое сжатие в компрессоре и ступенчатый подвод теплоты

- •Вопросы для самопроверки

- •3.4. Циклы реактивных двигателей

- •И турбореактивного двигателей

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Циклы паротурбинных установок (пту)

- •4.1. Идеальный и действительный циклы пту

- •4.1.1. Идеальный цикл Ренкина

- •4.1.2. Цикл Ренкина на сухом насыщенном и перегретом паре

- •Следовательно, полезная работа цикла Ренкина равна

- •Термический кпд цикла Ренкина

- •Введем понятие относительного эффективного кпд

- •Далее введем относительный электрический кпд

- •Тогда расход пара на турбину можно выразить в виде

- •Тогда кпд всей пту определится произведением

- •Вопросы для самопроверки

- •4.2. Циклы пту с промежуточным перегревом и регенеративным отбором пара

- •Выражение для термического кпд основного (без промежуточного перегрева) цикла Ренкина:

- •Регенеративный цикл паротурбинных установок

- •Вопросы для самопроверки

- •4.3. Циклы парогазовой и атомной установок

- •4.3.1. Циклы парогазовых установок

- •4.3.2. Схема и цикл атомной теплоэнергетической установки

- •Вопросы для самопроверки

- •4.4. Циклы и устройства прямого преобразования теплоты в электроэнергию

- •4.4.1. Циклы установок с магнитогидродинамическим генератором (мгд-генератор)

- •4.4.2. Термодинамические и термоэлектронные преобразователи

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5. Циклы холодильных и теплонасосных установок

- •5.1. Циклы воздушной и парокомпрессорной холодильных установок

- •5.1.1. Циклы холодильных установок

- •5.1.2. Цикл воздушной холодильной установки

- •5.1.3. Цикл парокомпрессионной холодильной установки

- •5.1.4. Абсорбционная холодильная установка

- •Вопросы для самопроверки

- •5.2. Передача теплоты тепловым насосом и тепловой трубой

- •5.2.1. Тепловой насос

- •5.2.2. Передача теплоты тепловыми трубами

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 6. Элементы химической термодинамики

- •6.1. Законы термодинамики в термохимии

- •6.1.1. Основные понятия химической термодинамики

- •6.1.2. Тепловой эффект химической реакции

- •6.1.3. Зависимость теплоты реакции от температуры

- •6.1.4. Химическое равновесие

- •Основные определения

- •Константа химического равновесия

- •Химические константы I и условные химические константы j

- •6.1.5. Диссоциация

- •Вопросы для самопроверки

- •6.2. Уравнение максимальной работы химической реакции

- •6.2.1. Химическое сродство. Мера химического сродства

- •Вопросы для самопроверки

- •Глоссарий (словарь терминов)

- •Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ

- •3. Экспериментальная установка и методика опыта

- •Обработка результатов опыта

- •4. Содержание отчета

- •3. Экспериментальная установка и методика опыта

- •Обработка результатов опыта

- •4. Содержание отчета

- •3. Экспериментальная установка и методика опыта

- •4. Содержание отчета

- •3. Экспериментальная установка и методика опыта

- •Обработка результатов опыта

- •4. Содержание отчета

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задания на контрольные работы

- •Контрольная работа 1

- •Контрольная работа 2

- •Контрольная работа 3

- •4.2. Методические указания к выполнению контрольных заданий и практических работ

- •Искомая мощность привода компрессора

- •4.3. Тренировочные и контрольные тесты

- •Вопрос 1. Выберите определение понятия «прямой цикл».

- •Вопрос 2. Как зависит холодильный коэффициент идеальной воздушной холодильной установки от степени повышения давления в компрессоре р2/р1?

- •Вопрос 4. Выберите наиболее полное определение понятия «идеальный газ».

- •4.4. Итоговый контроль. Вопросы для подготовки к экзамену

- •Приложение п.1. Теплофизические свойства сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении

- •П.3. Средняя массовая теплоемкость газов при постоянном давлении, [4]

- •П.4. Средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении,

- •П.5. Относительные молекулярные массы, плотности и объемы киломолей при нормальных условиях, критические температуры и критические давления некоторых газов

- •П.6. Энтальпия 1 м3 газов и влажного воздуха (кДж/м3)

- •П.7. Диаграмма h-s водяного пара

- •П.8. Насыщенный водяной пар (по давлениям)

2.5. Расчет процессов дросселирования

Дросселирование. Уравнение процесса. Условное изображение процесса дросселирования на hs –диаграмме. Потеря эксергии при дросселировании. Изменение параметров при дросселировании. Дифференциальный адиабатный дроссель –эффект. Температура инверсии. Кривая инверсии. Использование процесса дросселирования в технике.

По теме выполняется лабораторная работа (№ 4). Контрольные работы не предусмотрены.

После изучения теоретического материала следует ответить на вопросы для самопроверки по этой теме. Ответы можно найти в учебниках [1,3].

2.5.1. Уравнение процесса дросселирования

Дросселированием называется необратимый процесс протекания газа (пара) через местное сопротивление, в результате которого снижается давление газа без совершения им технической работы.

Местное сопротивление потоку создают установленные в трубопроводе вентиль, задвижка, кран, клапан, диафрагма, пористая перегородка, капиллярная трубка и другие устройства.

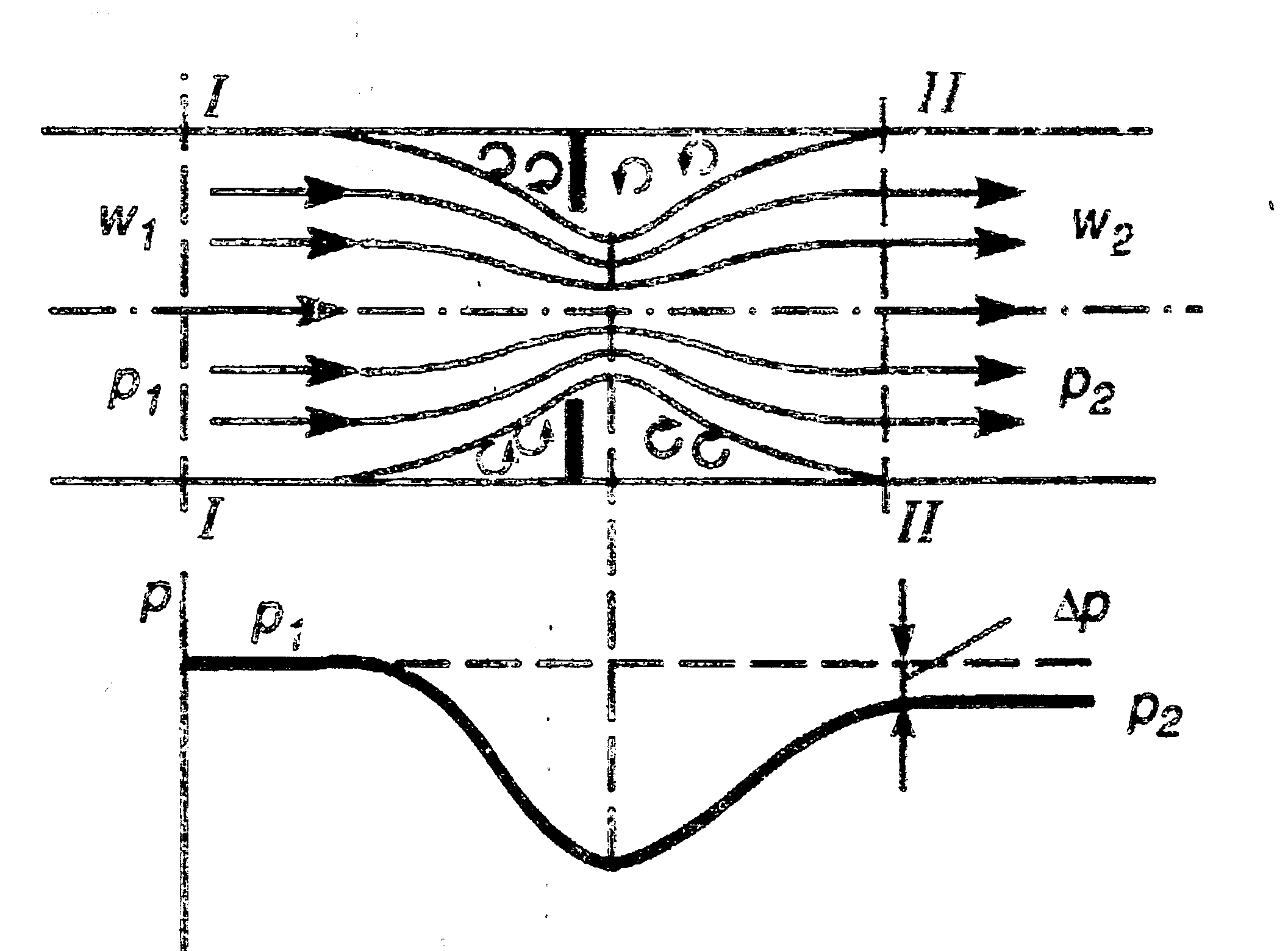

Рассмотрим адиабатное (без теплообмена с окружающей средой) течение газа по трубопроводу через местное сопротивление, создаваемое, например, диафрагмой (рис. 2.15).

При подходе к диафрагме поток, сужаясь, разгоняется, давление внутри его уменьшается, а на стенки трубопровода и диафрагмы вследствие торможения газа в застойной зоне оно несколько повышается. После прохождения отверстия поток, расширяясь до стенок трубопровода, тормозится, давление газа при этом возрастает. Однако давление р2 в сечении II после диафрагмы оказывается меньше давления р1 в сечении I перед диафрагмой. Снижение давления является следствием потерь на трение и вихреобразование, вызванное разностью давлений у стенок диафрагмы и в потоке. Вследствие этих потерь процесс дросселирования является необратимым процессом и протекает с увеличением энтропии.

Рис. 2.15. Изменение давления при

дросселировании газа диафрагмой

Величина снижения давления зависит от природы газа, параметров его состояния, скорости движения и степени сужения трубопровода.

После дросселирования удельный объем и скорость газа возрастают (v2 > v1 и w2 > w1), а температура газа в зависимости от его природы и параметров состояния перед дросселированием может как увеличиваться, так и уменьшаться, или оставаться неизменной.

Изменение температуры после дросселирования газа и пара, открытое Джоулем и Томсоном в 1852г., называется дроссель-эффектом Джоуля – Томсона.

Для адиабатного процесса дросселирования справедливо уравнение

![]() .

(2.66)

.

(2.66)

При неизменном диаметре трубы (F = const) и стационарном процессе, в котором через любое сечение массовый расход газа G = const, в соответствии с уравнением неразрывности (2.33)

![]() const.

(2.67)

const.

(2.67)

Отсюда следует, что скорость газа возрастает пропорционально увеличению объема. Однако при таком изменении скорости изменение кинетической энергии газа в сравнении с величиной его энтальпии оказывается ничтожно малым. Таким образом, изменением кинетической энергии газа при дросселировании можно пренебречь, тогда

h1 =h2, или u1 + p1v1 = u2 + p2v2.

Для идеального газа энтальпия является однозначной функцией температуры, поэтому эффект Джоуля –Томсона для него равен нулю.

В отличие от идеального в реальном газе имеются силы притяжения между молекулами и при расширении его внутренняя потенциальная энергия возрастает. Это и является причиной возможного изменения температуры реального газа при дросселировании. Если при бесконечно малом изменении давления происходит бесконечно малое изменение температуры, то можно написать

![]() или

или

![]() ,

(2.68)

,

(2.68)

где индекс «h» означает изменение параметров в процессе при h = const.

Величина

![]() называется дифференциальным дроссель

–эффектом Джоуля –Томсона. Так как

всегда dp

< 0, то при

положительном значении

называется дифференциальным дроссель

–эффектом Джоуля –Томсона. Так как

всегда dp

< 0, то при

положительном значении

![]() температура

газа понижается (dT

< 0), при

отрицательном значении –температура

газа возрастает (dT

> 0), а при

=0

температура газа неизменна (dT

= 0).

температура

газа понижается (dT

< 0), при

отрицательном значении –температура

газа возрастает (dT

> 0), а при

=0

температура газа неизменна (dT

= 0).

Состояние газа, при котором =0, называется точкой инверсии эффекта Джоуля –Томсона, а температура при этом состоянии –температурой инверсии Тинв .

Значение определяется из уравнения

![]() (2.69)

(2.69)

вывод которого дается в литературе, содержащей рассмотрение дифференциальных уравнений термодинамики [1, 3].

Так как при дросселировании dh = 0, то из (2.69) следует

.

(2.70)

.

(2.70)

Полагая, что реальный газ является Ван –дер –Ваальсовским газом

.

(2.71)

.

(2.71)

Продифференцируем уравнение (2.71) при p = const:

![]()

Отсюда

.

.

Подставив это выражение в уравнение (2.70), после приведения к общему знаменателю получим

.

(2.72)

.

(2.72)

В уравнении (2.72) коэффициенты a и b, зависящие от параметров критической точки данного газа, определяются в работе [1].

Для

идеального газа а=0

и b=0

и уравнение

(2.72) дает

![]() .

.

Таким образом, по уравнениям (2.71) и (2.72) можно определить значение при заданном давлении р1. Для этого, задаваясь различными значениями удельного объема v, по (2.71) вычисляют соответствующие им температуры, затем, подставляя v и T в (2.72), находят значение дифференциального дроссель эффекта .

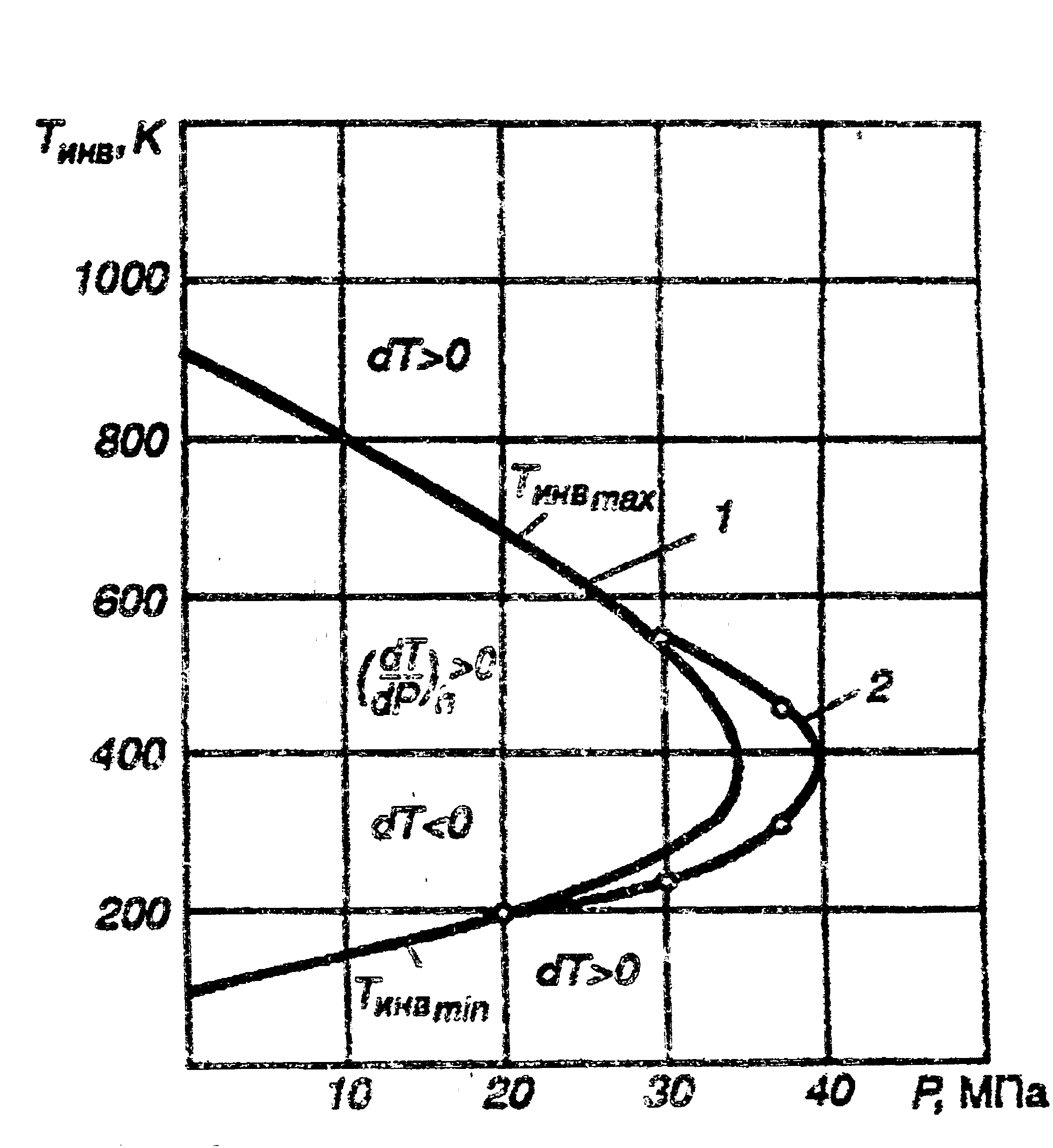

Температуры, при которых кривые пересекают ось абсцисс, являются температурами инверсии. Перенеся значение температур при различных давлениях в рТ –координаты, получим кривую l инверсии (рис. 2.16), в каждой точке которой дроссель –эффект равен нулю и температура газа при дросселировании не изменяется. Точки на поле диаграммы внутри кривой соответствуют охлаждению газа, а снаружи кривой –подогреву газа. На этом же рисунке дана экспериментальная кривая 2-инверсия воздуха. Ее расхождение с теоретической кривой объясняется тем, что уравнение Ван –дер –Ваальса лишь приближенно отражает реальную связь параметров состояния воздуха.

Рис. 2.16. Инверсионная кривая воздуха:

1 –расчетная; 2 –экспериментальная

Дифференциальный дроссель –эффект используется для определения температуры газа после дросселирования при малом уменьшении давления. При значительном снижении давления изменение температуры газа определяется интегральным дроссель –эффектом Джоуля –Томсона

.

(2.73)

.

(2.73)

Практически интегрирование этого уравнения может быть выполнено по частям с учетом зависимости от давления и температуры.

Процесс дросселирования, как было отмечено, является существенно необратимым процессом, протекающим с увеличением энтропии и снижением работоспособности рабочего тела. Тем не менее он находит применение в практике и создается искусственно в холодильных установках для понижения температуры, в приборах, измеряющих расход газа, в установках, сжижающих газ и в некоторых других устройствах.