- •Предмет и задачи биофизики. История развития биофизики. Разделы биофизики.

- •Особенности кинетики биологических процессов. Параметры и переменные. Влияние концентраций на скорость реакций. Понятие «узкого места».

- •Механизмы первичных реакций в организме при размене физической энергии на химическую (теория мишени, теория непрямого действия, теория цепных процессов).

- •Влияние температуры на скорость реакций в биологических системах.

- •Перекисное окисление липидов в мембранах. Биологические последствия пероксидации липидов.

- •Кинетика ферментативных реакций (уравнения Михаэлиса-Ментен).

- •Чувствительность различных биологических объектов к радиации. Действие ионизирующего облучения на живые системы.

- •Аллостерическое и конкурентное ингибирование ферментативных реакций. Субстратное торможение. Индукция и репрессия синтеза ферментов (по Жакобу и Моно).

- •Статистический характер организации биополимеров (на примере двумерной свободно сочлененной полимерной цепи).

- •Раздел III. Пространственная организация биополимеров

- •Глава VII. Пространственные конфигурации полимерных молекул (стр. 167 - 182)

- •§1. Статистический характер организации полимеров

- •Множественность стационарных состояний. Модели триггерного типа. Силовое и параметрическое переключение триггера. Гистерезисные явления.

- •Транспорт электролитов (электрохимический потенциал, электродиффузионное уравнение Нернста-Планка , гидратация ионов).

- •Классификация термодинамических систем. Первый закон термодинамики и его применимость в биологии. Закон Гесса.

- •Транспорт электролитов (ионное равновесие на границе мембрана-раствор, равновесие Доннана).

- •Второй закон термодинамики. Понятие градиента. Энтропия, свободная и связанная энергия.

- •Пространственная конформация биополимеров (стереоспецифичность аминокислот, первичная, вторичная, третичная, четверичная структура белка).

- •Вида ионизирующих излучений. Единицы измерения дозы ионизирующего излучения.

- •Изменение энтропии в открытых системах. Стационарные состояния и состояния термодинамического равновесия. Принцип Ле-Шателье.

- •Механно-химические процессы в полимерах.

- •Активный транспорт (участие атф-аз вм активном транспорте ионов через биологические мембраны).

- •Переносчики и каналы.

- •Устойчивость и неустойчивость стационарного состояния (на примере гидродинамической модели).

- •1. Кинетические уравнения Лотки (a.J. Lotka. Elements of Physical Biology, 1925)

- •2. Модель Вольтерра

- •(По к. Вилли, в. Детье, 1974)

- •Активный транспорт (электрогенный транспорт ионов – опыт Уссинга и ).

- •Понятие обобщенных сил и потоков. Соотношение взаимности Онзагера. Теорема Пригожина.

- •Простая и облегченная диффузия.

- •Кооперативные свойства макромолекул (механизм кооперативного связывания кислорода гемоглобином и миоглобином).

- •Потенциал покоя и его происхождение.

- •[Править]История открытия

- •[Править]Общие положения

- •[Править]Формирование потенциала покоя

- •Поверхностный заряд мембранных систем (происхождение дзета-потенциалов – представление Гельмгольца, Гуи, Штерна; определение дзета-потенциалов).

- •Состояние воды и гидрофобные взаимодействия.

- •Потенциал действия (изменение электропроводной мембраны, потоки ионов натрия и калия, схема функционирования натриевого канала при возбуждении). Распространение возбуждения.

- •Роль гидрофобных взаимодействий в формировании структуры белков. Переход спираль-клубок. Переход глобула-клубок.

- •Переход клубок—глобула

- •Транспорт неэлектролитов (проницаемость мембран для воды, роль коллоидно-осмотического давления плазмы в переносе воды).

- •Электропроводность биосистем (закономерности происхождения постоянного тока через биологические объекты; явления поляризации).

- •Сокращение мышцы (схема взаимодействия актина и миозина по а.Хаксли).

- •Электропроводность биосистем (закономерности происхождения переменного тока через биологические объекты; дисперсия электропроводности).

- •5. Живая ткань как проводник переменного электрического тока. Дисперсия

- •Химия и физика мышцы (схема взаимодействия актина с миозином по Хаксли, кривая зависимости скорости изотонического сокращения от величины нагрузки по Хиллу).

- •Структура биомембран: развитие представление о структуре, модельные мембранные системы.

- •Ковалентные и слабые связи.

- •21. Слабые связи.

- •Динамические модели биологических систем. Понятие фазовой плоскости. Фазовой портрет системы.

- •12. Понятие фазовой плоскости. Фазовый портрет системы.

- •Свободные радикалы. Методы изучения. Классификация свободных радикалов.

- •Классификация свободных радикалов, образующихся в нашем организме

- •Первичные радикалы (радикалы кислорода, окись азота, радикал коэнзима q). Первичные радикалы

- •Активные формы кислорода

- •Окись азота

- •Радикал коэнзима q

- •Клеточные системы антирадикальной защиты.

- •Динамика мембран. Фазовые переходы в липидном бислое.

- •Слабые взаимодействия (ион-ионное взаимодействие, диполь-дипольное взаимодействие, наведенные диполи, лондоновские или дисперсные силы).

- •Свойства

- •Слабый распад

- •Дисперсионное взаимодействие

- •Характеристика ковалентной связи.

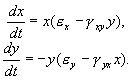

2. Модель Вольтерра

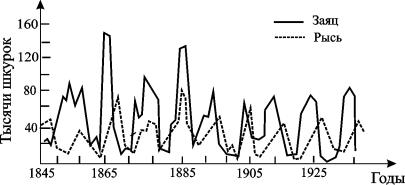

В качестве второго примера рассмотрим классическую модель взаимодействия видов, которая впервые была предложена В. Вольтерра в тридцатые годы XX века для объяснения периодических изменений числа особей, так называемую вольтерровскую модель «хищник-жертва». Более подробно модели взаимодействия видов мы рассмотрим в Лекции 9.

Пусть в некотором замкнутом районе живут хищники и жертвы, например, зайцы и волки. Зайцы питаются растительной пищей, имеющейся всегда в достаточном количестве. Волки могут питаться лишь зайцами. Обозначим число зайцев (жертв) x, а число волков (хищников) – y. Так как количество пищи у зайцев неограниченно, мы можем предположить, что они размножаются со скоростью, пропорциональной их числу:

![]() (5.16)

(5.16)

Если рождаемость зайцев превышает их смертность, 0. Выражение (5.16) соответствует автокаталитической реакции первого порядка.

Пусть убыль зайцев пропорциональна вероятности встречи зайца с волком, т.е. пропорциональна произведению численностей xy. Можно предположить по аналогии с бимолекулярными реакциями, где вероятность появления новой молекулы пропорциональна вероятности встречи двух молекул, что и количество волков нарастает тем быстрее, чем чаще происходят их встречи с зайцами, а именно, пропорционально xy.

Кроме того, имеет место процесс естественной смертности волков, причем скорость смертности пропорциональна их количеству.

Эти рассуждения приводят к системе уравнений для изменений численности зайцев-жертв x и волков-хищников y.

(5.17)

(5.17)

Покажем,

что система уравнений (5.17) имеет на

фазовой плоскости переменных xy ненулевую

особую точку типа центр. Координаты

этой особой точки![]() легко

найти, приравняв правые части уравнений

системы (5.17) нулю. Это дает стационарные

ненулевые значения:

легко

найти, приравняв правые части уравнений

системы (5.17) нулю. Это дает стационарные

ненулевые значения:

![]() .

.

Так

как все параметры ![]() положительны,

точка

расположена

в положительном квадранте фазовой

плоскости. Линеаризация системы вблизи

этой точки дает:

положительны,

точка

расположена

в положительном квадранте фазовой

плоскости. Линеаризация системы вблизи

этой точки дает:

(5.18)

(5.18)

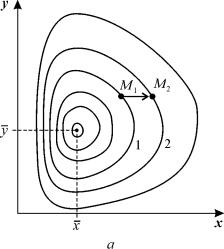

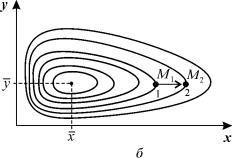

Рис. 5.3. Фазовый портрет системы 5.17. Особая точка типа «центр».

а – параметры системы: x = 4, xy = 0,3, y = yx = 0,4

б – параметры системы: x =2, xy = 0,3, y = yx = 0,4

Здесь , - отклонения численностей от их стационарных значений:

![]()

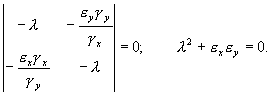

Характеристическое уравнение системы (5.18):

Корни этого уравнения чисто мнимые:

![]() .

.

Таким образом, исследование системы показывает, что траектории вблизи особой точки являются концентрическими эллипсами, а сама особая точка – центром. Расcматриваемая модель Вольтерра и вдали от особой точки имеет замкнутые траектории, хотя форма этих траекторий уже отличается от эллипсоидальной, и определяется параметрами системы (рис. 5.3).

Изменения численности жертвы и хищника во времени представляют собой колебания, причем колебания численности хищника отстают по фазе от колебаний жертв.

Как мы уже отмечали в Лекции 4, особая точка типа центр устойчива по Ляпунову, но не асимптотически. Покажем на данном примере, в чем это проявляется. Пусть колебания x(t) и y(t) происходят таким образом, что изображающая точка движется по фазовой траектории 1 (рис 5.3).

В момент, когда точка находится в положении М1, в систему добавляется извне некоторое число особей y такое, что изображающая точка переходит скачком из точки M1 в точку M2 . Если после этого систему предоставить самой себе, колебания x(t), y(t) уже будут происходить с большими амплитудами, чем прежде, и изображающая точка будет двигаться по траектории 2. Это и означает, что колебания в системе неустойчивы: они навсегда изменяют свои характеристики при внешнем воздействии.

Рис. 5.4. Кривые численности зайца и рыси в Канаде