- •Понятия о погрешностях измерения.

- •Методические указания по обработке результатов измерений

- •Оценивание случайной составляющей погрешности

- •Приложение Справочные таблицы

- •Распределение случайных величин Груббса-Смирнова

- •Значения коэффициента t при числе измерений n от 2 до 20 и заданной доверительной вероятностью р

- •Данные к задачам 3,4,5.

- •Результаты измерений для курсовой работы по метрологии (задача 6)

Методические указания по обработке результатов измерений

Результат измерения Х состоит из действительного значения измеряемой величины ХД и погрешности измерения Δ:

Х = ХД + Δ

В общем случае Δ состоит из систематической Δcис и случайной ΔСЛ составляющих погрешности.

При обработке результатов измерений различают прямые и косвенные, однократные и многократные измерения.

Обработка результатов прямых однократных измерении

Однократные измерения проводятся только при отсутствии случайной составляющей погрешности, поэтому при однократных измерениях оценивается только систематическая погрешность Δcис .

Систематическая погрешность измерения складывается из трех составляющих: основной инструментальной ΔОСН, дополнительной инструментальной ΔДОП и методической погрешности ΔМ.

Определение основной инструментальной погрешности.

Основная инструментальная погрешность определяется по классу точности прибора.

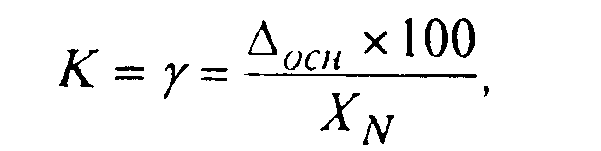

Если класс точности представлен в виде предела приведенной погрешности (обозначен на приборе десятичным числом с точкой) как:

где

К - класс

точности прибора,

где

К - класс

точности прибора,

ХN - нормирующее значение, то

(2.1)

(2.1)

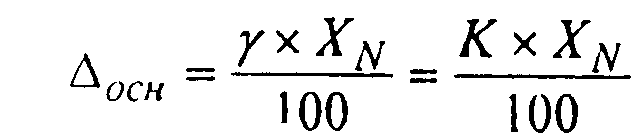

Если класс точности прибора представлен в виде отношения c/d , то в относительном виде основную инструментальную погрешность измерения

осн можно определить по выражению:

(2.2)

(2.2)

где Х N - конечное значение диапазона измерения прибора,

Х - измеряемое значение.

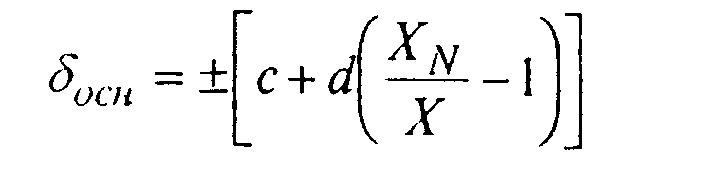

В абсолютном виде основную инструментальную погрешность Δосн можно определить по выражению:

Δосн

=![]() (2.3)

(2.3)

Определение дополнительной инструментальной погрешности Дополнительная инструментальная погрешность также связана с классом точности прибора и выражается в той же форме, что и основная погрешность.

Измерение показаний электроизмерительного прибора класса точности, вызванное γ изменением температуры окружающей среды, не должно выходить за пределы γ % на каждые 10° С изменения температуры в пределах рабочего интервала температур (для расчета дополнительной инструментальной погрешности).

Например, изменение показаний электроизмерительного прибора класса 0,5, вызванное изменением температуры окружающей среды, не должно выходить за пределы 0,5% на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего интервала температур,

Конкретная связь дополнительной погрешности с классом точности раскрывается в частных стандартах на средства измерения.

Для цифровых приборов (класс точности которых задается в виде c/d) дополнительная инструментальная погрешность доп, вызванная изменением температуры на Δt градусов относительно нормальной (200 С) и выраженная в процентах, не превышает значения:

,

(2.4)

,

(2.4)

а абсолютная не превышает значения:

![]() .

.

Определение методической погрешности

Методическая погрешность возникает из-за несовершенства метода измерения, из-за влияния средств измерения на объект, свойство которого

измеряется, т.е. в каждом конкретном случае методическая погрешность оценивается по-своему.

Так при измерении тока в цепи амперметром, включаемым в цепь во время измерения, методическая погрешность возникает из-за изменения тока

при включении амперметра с внутренним сопротивлением RА в цепь с сопротивлением R за счет изменения общего сопротивления.

Для приведенного примера действительный ток, протекающий в цепи без амперметра I0= U/R , при наличии амперметра измеряется ток:

I = U/(R+RA)

Абсолютная методическая погрешность:

![]()

относительная методическая погрешность:

![]() (2.5)

(2.5)

Возникающая погрешность - методическая - при правильно поставленном измерении должна быть незначительной. В приведенном примере методическая погрешность тем меньше, чем меньше внутреннее сопротивление амперметра RА по сравнению с сопротивлением цепи R.

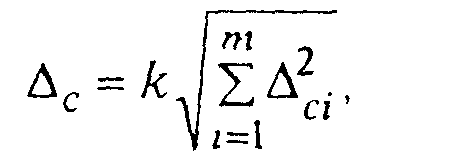

Суммирование погрешностей.

Согласно ГОСТ 8.207-76 суммарная систематическая погрешность измерения определяется по выражению:

(2.6)

(2.6)

где Δ ci - i-я составляющая систематической погрешности,

т- число составляющих систематической погрешности,

k- коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности Р.

При доверительной вероятности Р = 0,95 коэффициент k принимают равным 1.1.

Запись результата измерения

Результат измерения представляется в виде: Хд =Х + Δ c , Р = 0,95.

Обработка результатов прямых многократных измерений

Многократные измерения проводятся при наличии как систематической, так и случайной составляющей погрешности и при возможности получения результата с грубыми погрешностями (промахами). При обработке многократных наблюдений исключаются грубые погрешности и уменьшается в раз случайная погрешность Δсл измерения ( n-число измерений).

Обработка результатов многократных измерений складывается из

следующих этапов:

- оценивание систематической составляющей погрешности;

- исключение из ряда измерений результатов с грубыми погрешностями

- оценивание случайной составляющей погрешности;

- определение результата измерения и его суммарной погрешности;

Оценивание систематической составляющей погрешности.

Значение систематической составляющей погрешности не зависит от числа проведенных измерений и определяется аналогично как и при прямых однократных измерениях.

Исключение из ряда измерений результатов с грубыми погрешностями

Выделить грубые ошибки (промахи) из результатов многократных измерений Х1 Х2, … Хn можно с помощью критерия Груббса-Смирнова. Порядок проверки с помощью этого критерия следующий:

1. Определить по результатам измерения среднее значение и оценку среднего квадратичного отклонения (дисперсии):

= (2.7) ; , при n 20; (2.8)

2. Выделить из результатов измерения минимальное Xmin максимальное Xmax значения и вычислить отношения V1 и V2

V1=(Xmax

-

)/

;

(2.9) V2=(

-

Xmin)/

![]() . (2.10)

. (2.10)

3. По таблице 2 приложения (Распределение случайных величин Груббса-Смирнова) найти граничное значение βгр по вероятности Р=0.95 и объему выборки n .

4. Проверить выполнение неравенств

![]() ;

(2.11)

;

(2.11)

![]() ( 2.12)

( 2.12)

Если неравенства (2.11) и (2.12) выполняются, то нет оснований считать Xmin и Xmax резко выделяющимися наблюдениями. Если не выполняется неравенство (11), то Xmax нужно исключить из дальнейшего рассмотрения; если не

выполняется неравенство (12), то нужно исключить Xmin.

При исключении из рассмотрения хотя бы одного результата измерения проверку повторить без исключенного значения Хi.