- •.Лекция 1 введение

- •Инженерно геологические изыскания

- •Форма и размеры земли

- •Внутреннее строение Земли

- •Выделяют три главные области Земли:

- •Лекция №2 минералы земной коры.

- •Физические свойства минералов

- •Оптические свойства минералов

- •Классификация минералов и их описание.

- •Классификация и характеристика основных породообразуюших минералов

- •Лекция №3 Горные породы

- •Происхождение и классификация магматических горных пород

- •Отдельности магматических пород

- •Кислые породы

- •Средние породы

- •Основные породы

- •Ультраосновные породы

- •Лекция № 4 Осадочные горные породы

- •Особенности осадочных горных пород

- •Климатические условия

- •Породы обломочного происхождения Условия образования и классификация

- •Рыхлые породы

- •Сцементированные породы

- •Пирокластические породы

- •Породы химического происхождения

- •Классификация известняков по происхождению

- •Породы органогенного происхождения

- •Метаморфические горные породы Происхождение

- •Классификация и характеристики некоторых метаморфических пород

- •Использование пород в городском строительстве

- •Геохронология земли

- •Абсолютная геохронология

Классификация и характеристики некоторых метаморфических пород

Метаморфические породы делят по структурно - текстурным признакам и минеральному составу:

массивные (зернистые) - кварцит, мрамор;

сланцеватые - гнейсы, сланцы различного состава.

Кварциты - плотная, очень твердая порода. Окраска – светлая, розовая, серая, желтая. Состоит их кварца (SiO2), является примером мономинеральной породы. Примеси: слюды, хлорит и другие. Структура - зернистая; объемный вес - 2800-3000 кг/м 3. Прочность- 1200- 1500 кГ/см2 , с трудом поддается обработке.

Используется как строительный, облицовочный, огнеупорный камень и другие. Из использованных в облицовке метаморфических и магматических пород кварцит является самым плотным и устойчивым.

Мрамор - кристаллическая порода. Состав: кальцит (CaCО3); доломит СаСО3 *MgCО3 . Структура зернистая различной крупности. Цвет зависит от примесей: белый, серый, розовый, голубой и другие. Объемный вес - 2600 -2800кГ/м3 . Легко выветривается, под воздействием воды быстро разрушается. Легко обрабатывается; широко применяют в строительстве (крошка, плиты, ступеньки, балясины и др).

Гнейс - конечная форма метаморфизма глин. Цвет: светло- серый, зеленоватый. Содержит кварц, полевые шпаты, слюды, роговую обманку. Структура - кристаллическая, текстура - полосчатая; более широкие светлые полосы сложены кварцем и полевыми шпатами. Объемный вес -2400-2800 кг/м3, прочность - 800 - 1800 кГ/см2 .Большая прочность перпендикулярна (вкрест) полосчатости. Использование - как строительный камень.

Сланцы: образуются в результате метаморфизма различных пород. Для них характерна сильно выраженная сланцеватость. Породы по сланцеватости легко раскалываются. Их название определяется по содержанию преобладающего минерала: слюдистые, углистые, хлоритовые, тальковые и другие. Используются только амфиболитовые сланцы (амфиболит). Прочность - до 1500 кГ/см 2. Использование остальных сланцев как строительного камня малопригодно. Некоторые используются для производства огнеупоров - тальковые; теплоизоляционных материалов - слюдистые; для изготовления кровли, декоративных стен - филлитовые.

Использование пород в городском строительстве

Порода |

Начало разрушения(лет) |

Окончание разрушения(лет) |

Кварциты (парагнейсы) |

220-475 |

1625 |

Граниты (ортогнейсы) |

75-350 |

650-1625 и более |

Мраморы (парагнейсы) |

20-135 |

100-1220-1350 |

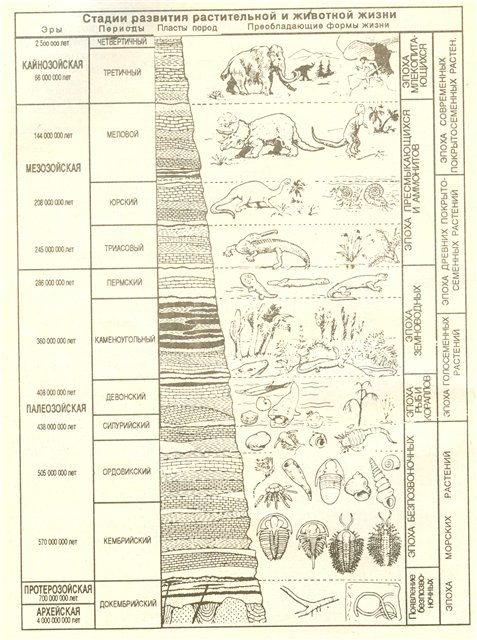

Геохронология земли

Историческая геология является частью геологии. Важным обстоятельством является последовательность формирования толщ пород с заключенными в них органическими остатками, что дает возможность прослеживать эволюцию органического мира и осадконакопление с древнейших времен до наших дней.

Примечание: Геолог имеет дело с природными документами - горными породами, остатками фауны и флоры, которые, образовавшись сотни миллионов лет назад, сохраняют свои особенности, позволяющие восстановить условия накопления вещества в далекие времена. В процессе образования горные породы подвергались мощным деформациям; в них внедрялись разнообразные интрузивные тела: погружаясь на большую глубину и прогреваясь, горные породы испытывали метаморфизм; материки, литосферные плиты не оставались на одном месте, а перемещались на большие расстояния, океанические пространства то расширялись, то сужались, континенты смыкались.

Историческая геология и призвана раскрыть условия осадконакопления в прошлом, реконструировать палеоклимат, расшифровать тектонические движения и установить, каким был рельеф на суше в это время, показать эволюцию морских и озерных водоемов и речных систем. На этом фоне появляется еще одна важная задача исторической геологии: установление закономерностей развития органического мира, которое зависит от состава атмосферы и от характера гидросферы, а также от взаимоотношений между представителями различных групп фауны и флоры.

Палеонтологический метод распространился очень быстро, и результатом этого стали первые геологические разрезы - стратиграфические колонки, были выделены геологические системы и т.д. Изменения на Земле объяснялись не катастрофическими событиями, а медленными, весьма длительными процессами эволюции, в частности

органического мира.

.Относительная геохронология

Любое геологическое исследование всегда предполагает определение состава отложений, последовательности их образования и возраста. Все это нужно для того, чтобы максимально достоверно реконструировать историю геологического развития и показать те события, которые запечатлены в горных породах и которые происходили либо в одно и то же время, либо в разное, причем одни раньше, а другие позже. Термином стратиграфия (стратум - слой) обозначается одна из ветвей геологической науки, в задачу которой входят расчленение толщ осадочных и вулканогенных пород на отдельные слои и их пачки; описание содержащихся в них остатков фауны и флоры; установление возраста слоев

Кроме литологического метода расчленения разреза существует и палеонтологический, основанный на выделении слоев, содержащих различные комплексы органических остатков. Нередко можно наблюдать, что в разрезе повторяются литологически одинаковые слои, например, известняков, песчаников, но фауна и флора, встречающаяся в этих слоях, различна и не повторяется, отражая необратимую эволюцию органического мира. Она заключается в том, что какой-либо род или вид организмов никогда не может появиться вновь в позднейшее время точно таким же. Даже если условия обитания в более позднее время будут идентичны таковым, существовавшим ранее, все равно организмы не возвратятся к первоначальному облику..

Очень важное значение приобрел и спорово-пыльцевой метод, основанный на изучении остатков спор и зерен пыльцы, которые чрезвычайно устойчивы и не разрушаются, разносясь ветром на большие расстояния в огромном количестве. Все это делает их незаменимыми при сопоставлении морских, континентальных и лагунных отложений, восстановлении палеогеографических условий, которые хорошо отражаются в изменении растительности, а следовательно, спор и пыльцы.

Рассмотренные палеонтологические методы применимы лишь к слоистым осадочным отложениям. Однако большие пространства на земном шаре сложены магматическими и метаморфическими породами, лишенными органических остатков. К ним этот метод неприменим.

В последние 20 лет большое значение для возрастного расчленения отложений, особенно в океанах и морях, приобрел палеомагнитный метод, основанный на способности горных пород сохранять характер намагниченности той эпохи, в которую они образовались.