- •Конспект

- •Лекция № 1

- •«Вступление. Связь и сигнал. Канал електросвязи. Принципы радиотехники. Основные задачи (проблемы) радиотехники. Области использования радиотехники. Етапы развития радиотехники» План лекции

- •1.1. Связь и сигнал Основные понятия электросвязи.

- •Телеграфный канал электросвязи.

- •1.2. Принципы радиотехники

- •1.3. Основные задачи радиотехники

- •1.4. Области применения радиотехники

- •1.5. Этапы развития радиотехники

- •Лекция № 2

- •«Радио в гражданской авиации. Классификация сигналов. Основные характеристики и параметры сигналов» План лекции

- •Глава 2. Радио в гражданской авиации

- •2.1. Радиотехническое обеспечение полетов

- •2.2. Бортовое радиооборудование связи

- •2.3. Бортовое радионавигационное оборудование

- •2.4. Бортовое радиолокационное оборудование

- •2.5. Рэо в бортовом пилотажно-навигационном комплексе

- •Глава 3. Управляющие сигналы

- •3.1. Классификация сигналов

- •3.2 Основные характеристики и параметры сигналов

- •Лекция № 3

- •«Периодические сигналы. Импульсные колебания. Аналоговые, дискретные ицифровые сигналы. Амплитудно-модулированные сигналы» План лекции

- •3.3. Периодические сигналы

- •3.4. Импульсные колебания

- •3.5. Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы

- •Глава 4. Радиосигналы

- •4.1. Амплитудно-модулированный радиосигнал

- •Лекция № 4

- •«Радиосигналы с амплитудной и импульсной модуляцией. Радиосигналы с частотной и фазовой модуляцией» План лекции

- •4.3. Радиосигналы с частотной и фазовой модуляцией

- •Лекция № 5

- •«Нелинейные элементы и процессы. Нелинейное преобразование гармонического сигнала. Выпрямление переменного напряжения. Детектирование сигналов» План лекции

- •Р аздел 3. Нелинейные и параметрические радиотехнические цепи

- •Глава 10. Нелинейное преобразование

- •10.1. Нелинейные элементы и процессы

- •10.2. Нелинейное преобразование гармонического колебания

- •1 0.3. Выпрямление переменного напряжения

- •10.4. Детектирование радиосигналов

- •Лекция № 6

- •«Нелинейное усиление и умножение частоты. Нелинейное усиление и умножение частоты. Процесс преобразования частоты и его использование. Амплитудная модуляция» План лекции

- •10.5. Нелинейное усиление и умножение частоты

- •11.1. Процесс преобразования и его применение

- •11.2. Амплитудная модуляция

- •Лекция № 7

- •«Преобразование частоты (пч). Гетеродинное, синхронное и фазовое детектирование» План лекции

- •11.3. Преобразование частоты

- •11.4. Гетеродинное, синхронное и фазовое детектирование

- •Лекция № 8

- •«Условие самовозбуждения автогенератора (аг). Одноконтурный аг. Кварцевый аг. Понятие про частотный синтезатор. Безиндуктивные автогенераторы» План лекции

- •12.1. Условия самовозбуждения автогенератора

- •12.2. Одноконтурные автогенераторы

- •12.3. Кварцевый автогенератор. Понятие о частотном синтезаторе

- •12.4. Безындуктивные автогенераторы

1.3. Основные задачи радиотехники

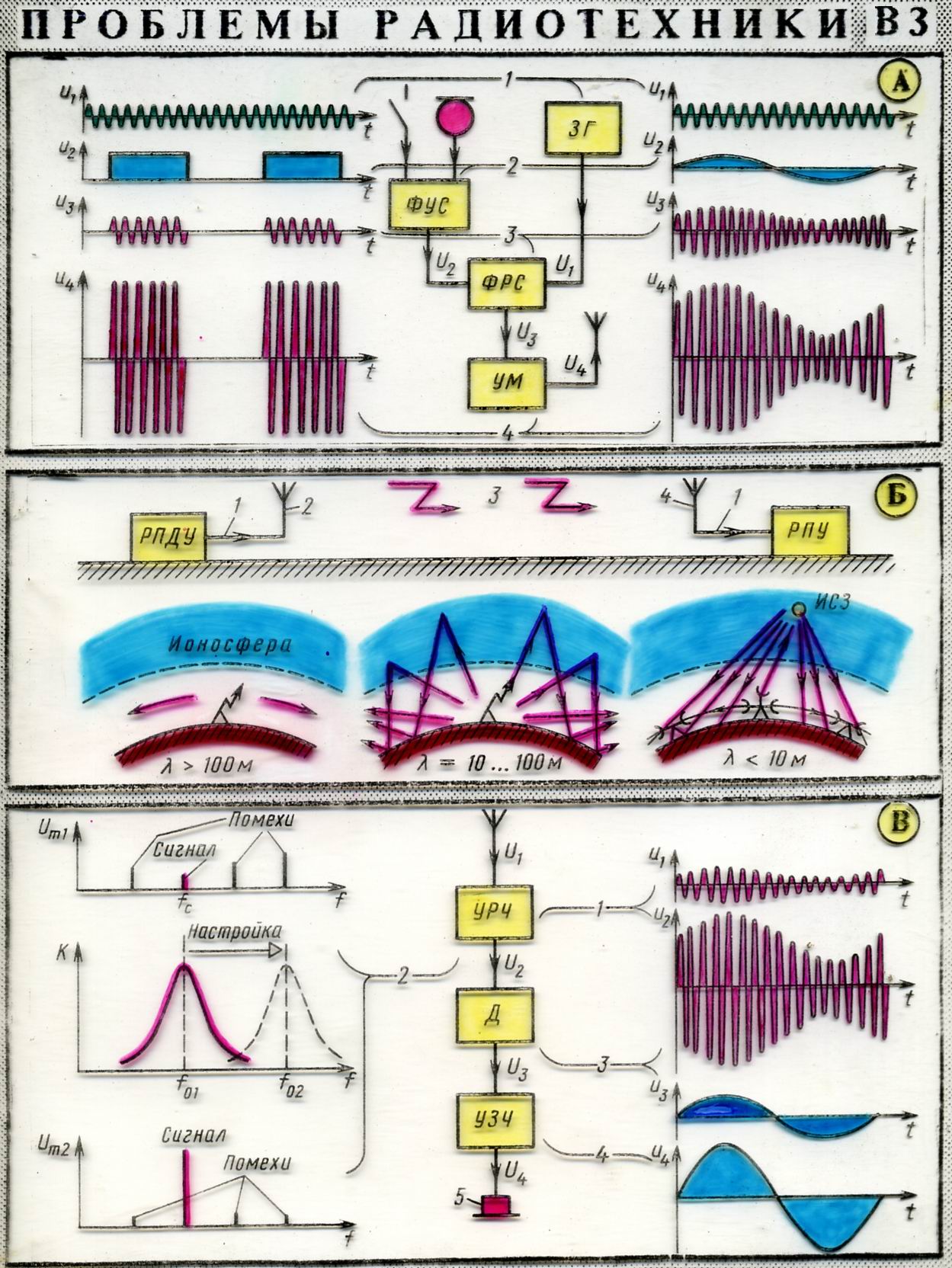

Радиопередача. Практическая реализация принципов радиотехники стала возможной благодаря решению ряда научно-технических задач, которые можно сформулировать как учебные проблемы, подлежащие решению в процессе изучения предмета. Охарактеризуем эти проблемы применительно к каналу телефонно-телеграфной радиосвязи сигналами с амплитудной модуляцией и манипуляцией. В тексте и на рис. 1.3 пронумерованы элементы структурных схем и графики, относящиеся к каждой проблеме. Для осуществления радиопередачи (рис. 1.3) необходимо:

Генерирование радиочастотных колебаний. Задающий генератор (ЗГ) вырабатывает незатухающие колебания частоты сигнала . Генерирование − это преобразование энергии одного вида в другой. В данном случае суть проблемы состоит в разработке способов преобразования энергии постоянного тока, потребляемой от источников питания, в энергию КРЧ.

Формирование управляющего сигнала (ФУС). Первичное преобразование сообщения в УС производится с помощью микрофона или телеграфного ключа. В канале формирования происходит усиление УС до уровня , обеспечивающего эффективное управление колебаниями радиочастоты (РЧ).

3 Формирование радиосигнала (ФРС). В результате решения этой проблемы должны быть разработаны способы амплитудной модуляции и манипуляции − операций, обеспечивающих получение радиосигнала в результате преобразования КРЧ ( ,) и УС ( )

4

Усиление

мощности радиосигнала (УМ). Чем больше

требуемая дальность радиосвязи, тем

большей должна быть мощность радиосигнала,

подводимого к антенне. Поэтому, как

правило, сформированный сигнал

нуждается

в усилении, методы которого требуется

разработать. При усилении происходит

такое же преобразование энергии, как

при генерировании. Однако в этом случае

управление производится извне −

напряжением

Поэтому УМ

называют генератором с внешним

возбуждением. Усиленный сигнал

c

выхода РПДУ поступает в антенну.

Усиление

мощности радиосигнала (УМ). Чем больше

требуемая дальность радиосвязи, тем

большей должна быть мощность радиосигнала,

подводимого к антенне. Поэтому, как

правило, сформированный сигнал

нуждается

в усилении, методы которого требуется

разработать. При усилении происходит

такое же преобразование энергии, как

при генерировании. Однако в этом случае

управление производится извне −

напряжением

Поэтому УМ

называют генератором с внешним

возбуждением. Усиленный сигнал

c

выхода РПДУ поступает в антенну.

Канализация энергии радиосигнала. Для направленной передачи энергии радиосигнала должны быть решены следующие проблемы (рис. 1.3):

Передача энергии PC от РПДУ к передающей антенне и от приемной антенны к РПУ производится по фидерным (питающим) линиям. Потери энергии в фидере должны быть минимальны. Проблема осложняется тем, что на радиочастотах длина волны становится соизмеримой с длиной фидера. В этих условиях процесс распространения энергии существенно отличается от аналогичного процесса в энергетических линиях промышленной частоты. Поэтому выбору оптимальных типов фидерных линий и их режимов работы должно предшествовать изучение этого вопроса.

Излучение радиоволн. Сформированный в РПДУ радиосигнал − это модулированный ток РЧ. Требуется преобразовать энергию этого тока в энергию радиоволны − свободного электромагнитного поля, напряженность которого изменяется во времени по закону радиосигнала. Такое преобразование (излучение) производится передающей антенной. Излучение должно быть эффективным (с малыми потерями энергии) и при необходимости направленным. Как уже отмечалось, это возможно, если размеры антенны соизмеримы с длиной волны.

Распространение радиоволн. Радиоволны распространяются от передающей антенны cо скоростью света. Что представляют собой радиоволны? Как они распространяются в пространстве? Как влияют на их распространение длина волны, свойства антенны и среды? Какие условия надо создать, чтобы обеспечить наиболее надежную и помехоустойчивую радиосвязь самым экономичным способом? Эти вопросы составляют основу данной проблемы,

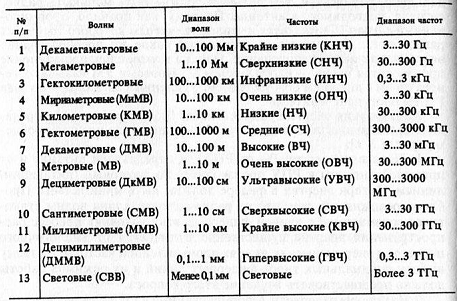

Весьма широкий интервал частот

электромагнитных колебаний разделен

на диапазоны. Каждый диапазон охватывает

частоты в пределах /=

,

где N − номер диапазона. В табл. 1.1

приведены названия волн, частот и их

диапазоны.

,

где N − номер диапазона. В табл. 1.1

приведены названия волн, частот и их

диапазоны.

Табл. 1.1

Диапазоны 1−3 пока не нашли применения в радиотехнике в связи с трудностями излучения очень длинных волн. Каждый следующий диапазон в 10 раз шире предыдущего. Например, ширина 6-го диапазона 3−0,3 = 2,7 МГц, а 7-го 30 − 3 = 27 МГц. Поэтому освоение более высокочастотных (коротковолновых) диапазонов позволяет резко увеличить число каналов связи, использовать сигналы с более широкой полосой частот. Кроме того, по мере укорочения волны появляется возможность использовать остронаправленные антенны, размеры которых должны во много раз превышать длину волны. А это дает дополнительную возможность увеличения числа каналов связи за счет их пространственного разделения, а также появляется возможность определения направления, со стороны которого приходят радиоволны, широко используемая в радионавигации, радиолокации и других областях. Концентрация энергии радиоволн в одном направлении позволяет обеспечить радиосвязь в этом направлении, используя РПДУ малой мощности.

На распространение радиоволн влияют свойства (проводимость и диэлектрическая проницаемость) земной поверхности и атмосферы, которые зависят от длины радиоволны. На высотах более 40...50 км разреженный воздух ионизирован ультрафиолетовым излучением солнца. При распространении радиоволн в ионосфере происходит изменение направления лучей – рефракция, которая тем сильнее, чем длиннее волны. Поэтому километровые и мириаметровые волны многократно отражаются от нижней кромки ионосферы и от Земли. Они распространяются в полноводном канале, хорошо дифрагируя − огибая кривизну Земли. Условия распространения этих волн практически не зависят от состояния ионосферы. Они стабильны в течение суток и года (см. рис. 1.3). Гектометровые волны дифрагируют хуже. Они отражаются в нижних слоях ионосферы. Ночью высота отражающего слоя возрастает, и дальность связи увеличивается до тысяч километров, но для этого требуются мощные РПДУ и громоздкие антенны. В этих диапазонах высока интенсивность атмосферных и промышленных помех, источниками которых являются дуговые и искровые разряды.

Декаметровые волны проникают в высокие слои ионосферы и, отражаясь несколько раз от Земли и ионосферы, распространяются на значительные (не ограниченные в пределах земной поверхности) расстояния с относительно малым затуханием. Благодаря этому, а также использованию направленных антенн дальняя связь обеспечивается РПДУ малой мощности. Условия распространения ДкМВ сильно зависят от времени суток, года, координат области отражения − факторов, влияющих на степень ионизации и траекторию луча РВ.

Метровые и более короткие волны практически не огибают кривизну земли и не отражаются ионосферой. Поэтому радиосвязь вдоль земли возможна лишь в пределах прямой видимости между передающей и приемной антеннами, дальность связи зависит от высоты антенн и для наземных антенн не превышает десятков километров. Однако благодаря огромной частотной емкости этих диапазонов, которая в десятки тысяч раз больше емкости всех более длинноволновых диапазонов (см. табл. 1.1), возможности использования широкополосных сигналов и остронаправленных антенн УКВ находят наиболее широкое и многообразное применение. Для увеличения дальности связи применяют радиорелейные линии с многократной ретрансляцией сигналов и искусственные спутники Земли (ИСЗ) (см. рис. 1.3).

Применение световых волн стало возможным в связи с развитием техники лазерных генераторов и усилителей остронаправленного светового (а также инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского) излучения. Особенно эффективны лазерные системы связи в космическом пространстве. Применение световодных линий позволяет использовать светосигналы вместо электрических и передавать несравнимо большее количество информации.

4. Извлечение энергии радиоволн и преобразование ее в ЭДС производится приемной антенной. Происходящий в ней процесс обратный процессу излучения в передающей антенне. Под действием этой ЭДС возникает ток в фидере, соединяющем антенну со входом РПУ.

Рис. 1.3

Радиоприем. Радиоприемное устройство предназначено для преобразования сигнала в сообщение. Простейшее РПУ прямого усиления состоит из усилителя сигнала радиочастоты (УРЧ), детектора (Д), усилителя сигнала звуковой частоты (УЗЧ) и воспроизводящего устройства (телефона). Радиоприемное устройство решает следующие проблемы (рис. 1.3):

Усиление радиосигнала. Амплитуда напряжения сигнала на входе РПУ весьма мала (например, единицы микровольт). Для детектирования без искажений требуется сигнал с амплитудой порядка единиц вольт . Проблема состоит в том, чтобы усилить амплитуду сигнала до требуемого уровня, не исказив его.

Частотная фильтрация радиосигнала. В антенне приемника одновременно действует множество ЭДС сигналов различных РПДУ, отличающихся друг от друга частотой. Проблема состоит в необходимости выделить и усилить только один сигнал, частота которого соответствует настройке РПУ, и подавить остальные, являющиеся помехами. Усилитель радиочастоты, обеспечивающий усиление и фильтрацию, называют избирательным.

3. Детектирование. Это преобразование радиосигнала в управляющий сигнал звуковой частоты соответствующий модуляции сигнала. Функционально это преобразование обратно модуляции.

При приеме телеграфного радиосигнала на выходе детектора выделяется импульсное напряжение, которое поступает на телеграфный аппарат (на рис. 1.3 этот канал не показан).

4. Усиление сигнала звуковой частоты. Слабый сигнал на выходе детектора должен быть усилен без искажений до уровня достаточного для воспроизведения с требуемой громкостью.

5. Воспроизведение сигнала − это преобразование его в звук, частота которого совпадает с частотой сигнала, а громкость пропорциональна его амплитуде. В качестве воспроизводящего устройства используется телефон или громкоговоритель.