- •Введение

- •Глава 1. История спортивной биомеханики в мире

- •Глава 2. История биомеханики спорта в России

- •Глава 3. Экспериментальные методы в биомеханике спорта

- •3D видеоанализ движений

- •Преимущества

- •Недостатки

- •Исследование ходьбы человека с помощью пак «Биомеханика»

- •1.5 Исследование ходьбы человека методом видеорегистрации

- •1.5.1Калибровка оборудования

- •1.5.2 Исследование ходьбы

- •1.6 Сравнение методов

- •Стабилоплатформы

Глава 2. История биомеханики спорта в России

Механическое направление, начатое работами Д. Борелли, развитое в. Брауне и О. Фишером, представлено в настоящее время кроме России в работах многих зарубежных школ. Механический подход к изучению движений человека прежде всего позволяет определить количественную меру двигательных процессов, раскрываются строение и свойства опорно - двигательного аппарата, а также движения человека.

Функционально - анатомическое направление, созданное в нашей стране трудами П.Ф.Лесгафта, И.М.Сеченова, М.Ф.Иваницкого и др., характеризуется преимущественно описательным анализом движений в суставах, определением участия мышц в сохранении положений тела и в его движениях ( использование электромиографии ).

Раскрытие в работах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина, Н.А.Берштейна и др. учёных рефлекторной природы двигательных действий и роли механизмов нервной регуляции при взаимодействии организма и среды составляет физиологическую основу изучения движений человека.

Подготовка спортсменов высокой квалификации в настоящее время немыслима без глубокого биомеханического обоснования спортивной техники и методики ее совершенствования. За последнее десятилетие значительно усилилось педагогическое направление в биомеханике спорта. Широким фронтом ведутся исследования рациональной техники на высшем уровне спортивной квалификации и построения специальных тренажёров в спорте. Сформировался ряд научных направлений в биомеханике спорта в России, объединенных общими основами отечественной школы биомеханики, заложенной трудами и идеями Н. А. Бернштейна. Проводится преподавание биомеханики в высших физкультурных учебных заведениях нашей страны.

Павлов

И ван

Петрович Павлов (1849 - 1936) — один из

авторитетнейших учёных России, физиолог,

психолог, создатель науки о высшей

нервной деятельности и представлений

о процессах регуляции пищеварения;

основатель крупнейшей российской

физиологической школы; лауреат Нобелевской

премии в области медицины и физиологии

1904 года «за работу по физиологии

пищеварения».

ван

Петрович Павлов (1849 - 1936) — один из

авторитетнейших учёных России, физиолог,

психолог, создатель науки о высшей

нервной деятельности и представлений

о процессах регуляции пищеварения;

основатель крупнейшей российской

физиологической школы; лауреат Нобелевской

премии в области медицины и физиологии

1904 года «за работу по физиологии

пищеварения».

Иван Петрович родился 14 сентября 1849 года в городе Рязани. Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви.

В 1870 поступил на естественное отделение

физико-математического факультета

Петербургского университета

(специализировался по физиологии

животных у И. Ф. Циона и Ф. В. Овсянникова).

Павлов, как последователь Сеченова,

много занимался нервной регуляцией.

1870 поступил на естественное отделение

физико-математического факультета

Петербургского университета

(специализировался по физиологии

животных у И. Ф. Циона и Ф. В. Овсянникова).

Павлов, как последователь Сеченова,

много занимался нервной регуляцией.

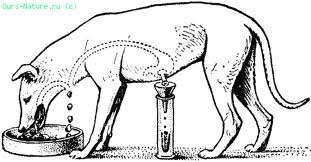

Проводил опыты с мнимым кормлением (перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в желудок), таким образом сделав ряд открытий в области рефлексов выделения желудочного сока. За 10 лет Павлов, по существу, заново создал современную физиологию пищеварения. В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году, Нобелевская премия за исследование функций главных пищеварительных желез была вручена И. П. Павлову, — он стал первым российским Нобелевским лауреатом.

В Мадридском докладе, сделанном на русском языке, И. П. Павлов впервые сформулировал принципы физиологии высшей нервной деятельности, которой он и посвятил последующие 35 лет своей жизни. Такие понятия как подкрепление (reinforcement), безусловный и условный рефлексы (не совсем удачно переведённые на английский язык как unconditioned and conditioned reflexes, вместо conditional) стали основными понятиями науки о поведении.

Сеченов

И ван

Михайлович Сеченов (1829 — 1905) — выдающийся

русский физиолог и мыслитель-материалист,

создатель физиологической школы;

заслуженный ординарный профессор,

член-корреспондент по биологическому

разряду (1869—1904), почётный член (1904)

Императорской Академии наук.

ван

Михайлович Сеченов (1829 — 1905) — выдающийся

русский физиолог и мыслитель-материалист,

создатель физиологической школы;

заслуженный ординарный профессор,

член-корреспондент по биологическому

разряду (1869—1904), почётный член (1904)

Императорской Академии наук.

В своём классическом труде «Рефлексы головного мозга» (1863г.) обосновал рефлекторную природу бессознательной деятельности и привёл аргументы в пользу аналогичной природы сознательной, предположив, что в основе всех психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами.

Открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения. Исследовал дыхательную функцию крови.

Создатель объективной теории поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания.

Родился 13 августа 1829 года в селе Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне село Сеченово Нижегородской области). Окончил Главное инженерное училище (ныне Военный инженерно-технический университет) в Петербурге в 1848 году.

В 1856 году, Сеченов отправился за границу с целью заняться физиологией. В 1856—1859 годах работал в лабораториях Иоганна Мюллера, Э. Дюбуа-Реймона и Ф. Хоппе-Зейлера в Берлине, О. Функе в Лейпциге, К. Людвига (Вена), Германа Гельмгольца в Гейдельберге.

С именем Сеченова связано создание первой в России физиологической научной школы, которая формировалась и развивалась в Медико-хирургической академии, Новороссийском, Петербургском и Московском университетах. В Медико-хирургической Академии Иван Михайлович ввёл в лекционную практику метод демонстрации эксперимента. Это способствовало возникновению тесной связи педагогического процесса с исследовательской работой и в значительной степени предопределило успех Сеченов на пути создания научной школы.

Организованная учёным в Медико-хирургической академии физиологическая лаборатория была центром исследований в области не только физиологии, но также фармакологии, токсикологии и клинической медицины.

Осенью 1889 года в Московском университете учёный прочёл курс лекций по физиологии, который стал основой обобщающего труда «Физиология нервных центров» (1891). В этой работе был осуществлён анализ различных нервных явлений — от бессознательных реакций у спинальных животных до высших форм восприятия у человека. Последняя часть этого труда посвящена вопросам экспериментальной психологии. В 1894 году он публикует «Физиологические критерии для установки длины рабочего дня», а в 1901 — «Очерк рабочих движений человека».

В Париже, в лаборатории Клода Бернара (1862), Иван Михайлович экспериментально проверил гипотезу о влиянии центров головного мозга на двигательную активность. Он обнаружил, что химическое раздражение продолговатого мозга и зрительных бугров кристалликами поваренной соли задерживало рефлекторную двигательную реакцию конечности лягушки.

Опыты были продемонстрированы Сеченовым Бернару, в Берлине и Вене Дюбуа-Реймону, Людвигу и Э. Брюкке. Таламический центр торможения рефлекторной реакции был назван «сеченовским центром», а феномен центрального торможения — сеченовским торможением.

В том же году Сеченов опубликовал работу «Прибавления к учению о нервных центрах, задерживающих отражённые движения», в которой обсуждался вопрос, имеются ли в мозгу специфические задерживающие механизмы или действие тормозных центров распространяется на все мышечные системы и функции. Так была впервые выдвинута концепция о неспецифических системах мозга.

Позднее выступает с публичными лекциями «Об элементах зрительного мышления», которые в 1878 году были им переработаны и опубликованы под названием «Элементы мысли». В 1881—1882 годах Сеченов начал новый цикл работ по центральному торможению. Им были открыты самопроизвольные колебания биотоков в продолговатом мозге.

Труды:

1) «Рефлексы головного мозга» — 1863

2) «Физиология нервной системы» — 1866

3) «Физиология нервных центров» — 1891 (Анализ различных нервных явлений — от бессознательных реакций у животных до высших форм восприятия у человека)

4) «О щелочах крови и лимфы» — 1893

5) «Физиологические критерии для установки длительности рабочего дня» — 1895

6)«Очерк рабочих движений человека» 1901

Бернштейн

Н иколай

Александрович Бернштейн (1896 — 1966) —

советский психофизиолог и физиолог,

создатель нового направления исследований

— физиологии активности. Лауреат

Сталинской премии (за 1947 год, присуждена

в 1948).

иколай

Александрович Бернштейн (1896 — 1966) —

советский психофизиолог и физиолог,

создатель нового направления исследований

— физиологии активности. Лауреат

Сталинской премии (за 1947 год, присуждена

в 1948).

Концепция физиологии активности, созданная Бернштейном на основе глубокого теоретического и эмпирического анализа естественных движений человека в норме и патологии (спортивных, трудовых, после ранений и травм органов движения и др.) с использованием разработанных Бернштейном новых методов их регистрации, послужила основой для глубокого понимания человеческого поведения, механизмов формирования двигательных навыков, уровней построения движений в норме и их коррекции при патологии.

Профессиональная научная деятельность началась в 1922 г. в Центральном институте труда (ЦИТ), где ему предложили работу в отделе научных изысканий. Там же в биомеханической лаборатории ЦИТа Н.А. Бернштейн занялся разработкой общих основ биомеханики и уже к 1924 году подготовил к изданию обширный труд "Общая биомеханика". Николай Александрович разработал метод циклографии с использованием кинокамеры, который позволял подробно зафиксировать все фазы движения. В том же году Н. А. Бернштейн возглавил биомеханическую лабораторию ЦИТ и принял участие в работе первой международной конференции по научной организации труда в Праге, где сделал доклад об изысканиях в области физиологии труда.

С именем Н. Бернштейна связан современный этап развития биомеханики, его «физиология движений» составляет теоретическую основу этой науки.

Идеи Бернштейна нашли широкое практическое применение при восстановлении движений у раненых во время Великой Отечественной войны и в последующий период, при формировании спортивных навыков, создании различных кибернетических устройств и др.

Труды:

1) Общая биомеханика (1926)

2) Проблема взаимоотношений координации и локализации (1935)

3) О построении движений (1947)

4) Очерки по физиологии движений и физиологии активности (1966)

5) Физиология движений и активность (1990)

6) О ловкости и её развитии (1991)

Лесгафт

Пётр Францевич

Лесгафт (1837 — 1909) — выдающийся биолог,

анатом, антрополог, врач, педагог,

создатель научной системы физического

воспитания, прогрессивный общественный

деятель России.

Пётр Францевич Лесгафт родился 8 сентября 1837 в Санкт-Петербурге в семье ювелира немецкого происхождения, Франца Карловича Лесгафта.

Летом 1856 г. Лесгафт был зачислен в медико-хирургическую академию.

В 1861 году Лесгафт заканчивает медико-хирургическую академию и получает серебряную медаль и звание врача. В 1865 году он получает звание доктор наук (медицины), и в 1868 году — доктор наук хирургии.

В основе педагогической системы П.Ф. Лесгафта лежит учение о единстве физического и духовного развития личности. Ученый рассматривает физические упражнения как средство не только физического, но и интеллектуального, нравственного и эстетического развития человека.

Так же, как и И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт считал, что движения, физические упражнения являются средством развития познавательных возможностей школьников. Поэтому, по его мнению, «школа не может существовать без физического образования; физические упражнения должны быть непременно ежедневными, в полном соотношении с умственными занятиями». Используя при этом термин «образование», П.Ф. Лесгафт понимает его шире, чем мы это делаем сегодня. По сути дела, образование у П.Ф. Лесгафта – это воспитание, формирование личности человека, а физическое образование – целенаправленное формирование организма и личности под воздействием как естественных, так и специально подобранных движений, физических упражнений, которые с возрастом постоянно усложняются, становятся напряженнее, требуют большой самостоятельности и волевых проявлений человека.

Учебно-воспитательный процесс физического воспитания П.Ф. Лесгафт определял как объект социально-научного исследования, как часть созданной им общей теории физического образования. Он считал важной целью физического образования умение сознательно управлять своими движениями.

Большое внимание П.Ф. Лесгафт обращал на содержание физического образования, на использование упражнений и игр как метода познания.

Зациорский

Владимир Зациорский профессор Пенсильванского Университета, доктор наук, консультант по подготовке сборных команд СССР и, позднее, США к Олимпийским играм, выдающийся ученый с мировым именем в области спорта, доктор педагогических наук, работал в спортивной науке в СССР, после перестройки уехал в США. Тренировал сотни атлетов мирового уровня, автор 15 книг и более чем 350 научных статей.

Труды:

1) «Биомеханика академической гребли»(1980)

2) «Биомеханика двигательного аппарата человека»(1981)

3) «Биомеханика физических упражнений» (1988)

4) «Биомеханика ходьбы» (1978)

5) «Биомеханические основы выносливости»(1983)

6) «Биомеханические свойства скелетных мышц и сухожилий»(1981)

7) «Теоретические и метрологические основы отбора в спорте»(1981)

8) «Эргономическая биомеханика»(1989)

Донской

Донской, Дмитрий Дмитриевич - выпускник Первого Ленинградского медицинского института (1932). Специалист в области биомеханики. Доктор педагогических наук (1973). Профессор (1974).

Опубликовал более 200 научных работ, в том числе монографию "Законы движений в спорте" (1968); учебники и учебные пособия "Биомеханика физических упражнений" (1958, 1963, 1971, 1975), "Биомеханика" (1979, соавтор), "Основы антропоцентрической биомеханики" (1993, соавтор).

Заслуженный работник физической культуры РФ (1990). Почетный член Международного общества биомехаников (1979). Почетный член ученого совета по биомеханике АН, СССР, (1983). Профессор-консультант кафедры биомеханики Российской государственной академии физической культуры.