- •Билет № 1

- •1. Тали, подвесные краны. Мостовые краны, специальные краны.

- •2.Строительная продукция. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам.

- •3. Материалы для каменных и армокаменных конструкций.

- •5. Фермы. Характеристика, классификация, компоновка и типы сечений ферм.

- •6. Проектирование, его значение и организация

- •Билет № 2

- •2. Строительные процессы. Их характеристика и классификация.

- •3. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента.

- •4. Схема последовательности установки сборных конструкций

- •5. Стропильные фермы. Конструкции покрытий.

- •6. Основные этапы и стадии проектирования.

- •Билет № 3

- •1. Технические требования к промышленным зданиям (прочность, устойчивость, долговечность, взрыво- и пожароопасность, требования к санитарно-техническому и инженерному оборудованию).

- •2. Строительно-монтажные работы. Их структура и классификация.

- •6. Состав проекта

- •Билет № 4

- •1. Санитарно-защитные зоны.

- •2. Цель и содержание технологического проектирования. Проект организации строительства (пос).

- •3. Расчетные сопротивления кладки.

- •4. Монтаж фундаментных блоков: технология монтажа, раскладка, контроль качества при монтаже. Допуски

- •6. Основные технико-экономические показатели (тэп), характеризующие .

- •Билет № 5

- •1. Вспомогательные здания (понятие, размещение, унифицированные типовые секции).

- •2. Цель и содержание технологического проектирования. Проект производства работ (ппр).

- •3. Деформативность кладки.

- •4. Схема монтажа колонн одноэтажных промышленных здании, раскладка в зоне монтажа

- •6. Экономические показатели вариантного проектирования.

- •Билет № 6

- •1. Состав и оборудование бытовых помещений.

- •2.Цель и содержание технологического проектирования. Технологические карты, схемы и карты трудовых процессов.

- •3. Назначение и виды арматуры.

- •4. . Монтаж железобетонных подкрановых балок

- •5. Расчет ферм. Расчетные длины стержней ферм.

- •6. Особенности ценообразования в строительстве.

- •Билет № 7

- •1. Привязки, общее понятие, виды, рисунки, объяснения к ним.

- •2. Состав технологического процесса разработки грунта. Состав работ по подготовке строительной площадки под новое строительство.

- •5. Конструирование и расчет узлов и деталей ферм. Геометрическая схема фермы и центрация узлов.

- •6. Методы определения стоимости строительства.

- •Билет № 8

- •1. Столбчатые фундаменты, подробный обзор.

- •2. Разбивка земляных сооружений. Осушение площадки и рабочих мест.

- •3. Арматурные сварные изделия.

- •4. Монтаж стропильных ферм

- •Билет № 9

- •1. Монолитные ж/б фундаменты, виды рисунки, основные составные части.

- •2. Назначение, классификация и конструкция забивных свай и шпунта. Состав технологического процесса устройства свайных фундаментов.

- •3. Расчет элементов каменных конструкций на внецентренное сжатие.

- •4. Монтаж стеновых панелей промышленных зданий, раскладка конструкций, проходки монтажного крана стыки и технология их заделки

- •Билет № 10

- •2. Технология устройства набивных свай.

- •3. Сцепление арматуры с бетоном.

- •4. Монтаж стеновых панелей промышленных зданий, раскладка конструкций, проходки монтажного крана стыки и технология их заделки

- •5. Конструирование и расчет узлов и деталей ферм. Укрупнительные узлы.

- •6. Структура прямых затрат.

- •Билет № 11

- •1. Опоры и несущие конструкции, ограждения, подробный обзор.

- •2.Состав технологического процесса возведения монолитных железобетонных конструкций. Назначение, виды и области применения опалубки.

- •3. Расчет элементов каменных конструкций на изгиб.

- •4. Монтажные приспособления, одиночные и групповые кондуктора их стоянки, последовательность монтажа сборных конструкций

- •5. Конструирование и расчет узлов и деталей ферм. Соединительные прокладки.

- •Билет №12

- •1. Колонны ж/б каркаса, подробная характеристика.

- •2. Технология бетонирования фундаментов, массивов, полов, конструкций каркасов зданий.

- •4. Монтаж многоэтажных промышленных зданий

- •5. Общая характеристика каркасов производственных зданий

- •6. Себестоимость, ее состав и порядок определения.

- •Билет № 13

- •1. Колонны стального каркаса, подробный обзор.

- •2. Технология возведения зданий из монолитного железобетона в скользящей, объемно-переставной и крупно-щитовой опалубках.

- •3. Стадии напряжённо–деформированного состояния железобетона.

- •4. Организация работ при возведении монолитного железобетонного фундамента.

- •Арматурные работы

- •Опалубочные работы

- •Бетонные работы

- •5. Основные требования, предъявляемые к каркасам производственных зданий

- •6. Прибыль и ее определение.

- •Билет №14

- •1. Подкрановые балки, подробный обзор (вид материала, сечение). Крепление подкрановых рельсов.

- •2. Технологическая структура монтажных процессов. Транспортирование, приемка и складирование сборных элементов.

- •3. Расчет элементов армокаменных конструкций с продольным армированием.

- •6. Определение сметной стоимости на основе элементов затрат.

- •Билет №15

- •1. Стеновое заполнение ограждений.

- •2. Основные методы монтажа конструкций зданий и сооружений.

- •3. Конструктивные схемы каменных зданий

- •4. Определение требуемых параметров монтажных кранов

- •Стреловой кран

- •5. Размеры рамы по горизонтали

- •4 Часть сНиП «Сметные нормы и правила» содержит 16 основных глав:

- •Билет №16

- •1. Остекление (подробный обзор: деревянные переплеты, стальные, виды секций, размеры, обозначения на чертежах).

- •2. Основные методы монтажа конструкций зданий и сооружений.

- •3. Конструктивные схемы каменных зданий

- •4 Часть сНиП «Сметные нормы и правила» содержит 16 основных глав:

- •Билет№ 17

- •1. Несущие конструкции покрытий: подробный обзор.

- •2. Монтаж конструкций крупнопанельных зданий (кпз)

- •3. Конструктивные схемы многоэтажных зданий.

- •4. Временное и окончательное закрепление сборных конструкций

- •Билет№18

- •1. Стропильные балки.

- •2. Монтаж металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий.

- •6. . Элементные сметные нормы (эсн) на строительные конструкции и работы. Основные понятия порядка разработки и применения.

- •1. Стропильные фермы.

- •2. Назначение, классификация и конструкция забивных свай и шпунта. Состав технологического процесса устройства свайных фундаментов.

- •4. Классификация методов монтажа в зависимости от способа установки конструкций на опоры: наращивание, подращивание.

- •5. Расчетная схема рамы.

- •6. Строительные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин

- •Билет №20

- •1. Подстропильные конструкций. Подробно (рисунки).

- •2. Контроль качества монтажа конструкций и охрана труда при выполнении работ.

- •3. Виды плоских перекрытий.

- •4. Подготовительные процессы: транспортирование сборных конструкций.

- •5. Сбор нагрузок на поперечную раму.

- •Билет №21

- •1. Связи.

- •2. Современные конструкции кровель. Особенности технологии кровельных работ в экстремальных условиях.

- •3. Сборные ребристые перекрытия с балочными плитами.

- •4.Подготовительные процессы: складирование и хранение сборных конструкций

- •5. Основы вариантного проектирования.

- •Билет№22

- •2. Назначение, виды и конструкции тепловой изоляции.

- •3. Армирование сварными плоскими и рулонными сетками плиты монолитного ребристого перекрытия.

- •4. Возведение здания с кирпичными стенами. Организация работ при возведении кирпичных стен.

- •5. Определение массы конструкций.

- •6. Единичные расценки, их состав и назначение.

- •Билет№23

- •1. Фонари.

- •2. Назначение, виды и способы устройства гидроизоляционных покрытий.

- •3. Состав и конструктивные особенности монолитного ребристого перекрытия.

- •4. Подготовительные процессы. Укрупнительная сборка.

- •5. Определение трудоемкости изготовления и монтажа конструкций.

- •6. . Виды смет, их назначение и состав.

- •Билет№24

- •1. Водоотвод: подробно. Рисунки, привязки.

- •2. Назначение и технология устройства основных антикоррозионных покрытий.

- •3. Расчет второстепенных балок монолитных ребристых перекрытий.

- •4. Крупноблочный монтаж. Разрезка стен.Технология установки блоков.

- •5. Определение стоимости конструкций.

- •6. Локальные сметы.

- •Билет №25

- •1. Полы. Особенности их устройства в промышленных зданиях. Деформационные швы, их назначение.

- •2. Назначение и виды отделочных покрытий. Материалы для стекольных работ.

- •3. Армирование второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия сварными каркасами и сетками.

- •4. Основные монтажные процессы: строповка, такелажные работы, инвентарь для этих работ.

- •Билет №26

- •1. Полы с монолитным покрытием.

- •2. Назначение и классификация штукатурки. Технология устройства обычной штукатурки.

- •3. Армирование главной балки монолитного перекрытия плоскими каркасами.

- •4. Основные монтажные процессы: строповка, такелажные работы, инвентарь для этих работ.

- •5. Особенности монтажа металлических конструкций.

- •6. Сводный сметный расчет.

- •Билет №27

- •1. Грунтовые покрытия полов.

- •2. Назначение, виды и материалы облицовочных покрытий.

- •3. Расчет главной балки монолитного ребристого перекрытия.

- •3. Монтаж каркасно – панельных домов. Жилые и общественные здания повышенной этажности выполняют каркасно-панельными.

- •5. Сварные соединения и швы.

- •6. Обоснование сметной стоимости строительной продукции.

- •Билет №28

- •1. Полы с бетонным покрытием.

- •2. Технология устройства подвесных потолков.

- •3. Статический расчет неразрезных изгибаемых элементов.

- •4. 28. Основные монтажные процессы: установка, временное закрепление и выверка конструкций (фермы, балки)

- •5. Выбор режима сварки и техника выполнения швов.

- •6. Составление смет. Методы определения стоимости.

- •Билет №29

- •1. Металлоцементные покрытия полов и мозаичные полы.

- •2. Назначение, устройство и виды полов.

- •3. Виды железобетонных конструкций

- •Билет№30

- •1. Двери и ворота.

- •2. Технология устройства монолитных полов и покрытий из штучных и плиточных материалов.

- •3. О напряженно-деформированном состоянии.

3. О напряженно-деформированном состоянии.

Балочной плитой, строго говоря, является та, которая опирается только двумя противоположными сторонами и, следовательно, претерпевает цилиндрический изгиб. В рассматриваемых перекрытия это может иметь место только в случае, когда они состоят из второстепенных балок и плит, короткие стороны которых не опираются на стены, а примыкают к ним (см. п. 2.1). В остальных случаях плиты опираются по четырем сторонам. Толщина плит не превышает одной пятой их ширины, а стрела прогиба в стадии эксплуатации мала по сравнению с толщиной. Такие плиты называют тонкими с малыми прогибами. Напряженно-деформированное состояние их описывается уравнениями технической теории пластинок, согласно которой при изгибе плиты в ее поперечных сечениях возникают изгибающие моменты, поперечные силы, крутящие моменты и, следовательно, соответствующие этим усилиям нормальные и касательные напряжения. Анализ значимости упомянутых усилий свидетельствует, что основное значение при расчете пластинок по прочности имеет численное значение изгибающих моментов, точнее, нормальных напряжений изгиба. Напряжения, вызванные поперечными силами и крутящими моментами, существенного влияния на прочность пластинки не оказывают.

4.

5. ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫЕ КОЛОННЫ

Особенность внецентренно-сжатых колонн — воздействие на них одновременно продольной силы и изгибающего момента, Вследствие этого их сечения (в отличие от центрально-сжатых колонн) принимают более развитыми в плоскости действия момента (увеличивают высоту сечения) и часто несимметричными, так как от действия момента одна сторона сечения догружается, а другая — разгружается. Применяются колонны сплошного сечения и сквозные, постоянного сечения по высоте и переменного.

1. СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ

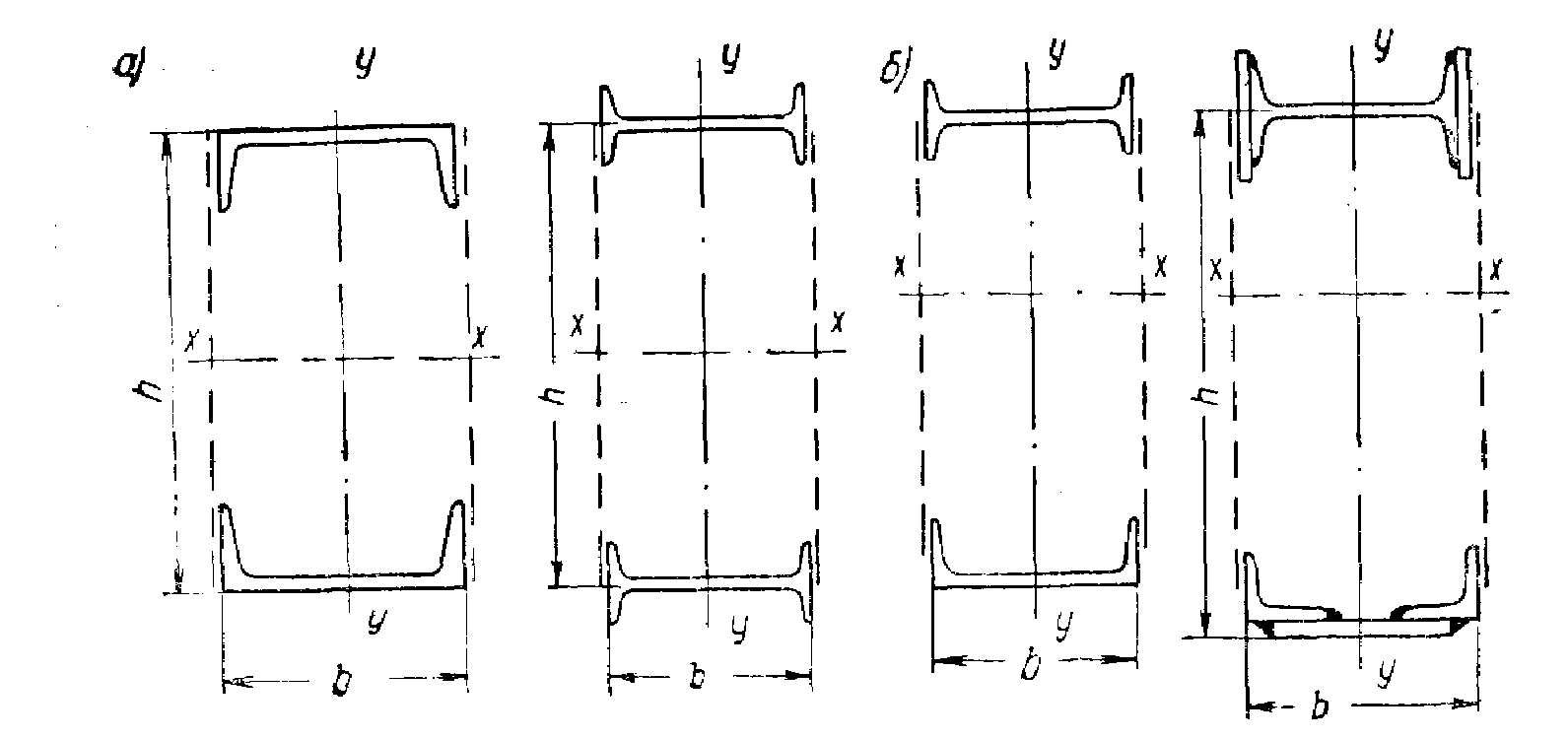

Для колонн с небольшими усилиями, а также в случаях, когда изгибающий момент может действовать как в одну, так и в другую сторону, применяют симметричные сечения (рис. 5).

Рис. 5. Сечения внецентренно-сжатых сплошных колонн

а — симметричные; б — несимметричные

При больших усилиях с односторонним моментом чаще проектируют несимметричные сечения различного вида (рис.5, б).

Прочность внецентренно-сжатых элементов проверяют по формулам

![]() и

и

![]() ,

,

где Wпл – пластический момент сопротивления;

M – момент;

N – продольная сила;

F – площадь;

Устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержней в плоскости действия момента, проверяют по формуле

![]() (14)

(14)

где вн - коэффициент понижения напряжений при внецентренном продольном изгибе, принимаемый по табл. в зависимости от условной гибкости стержня х и приведенного эксцентриситета m1.

Условная гибкость стержня равна:

![]() (15)

(15)

где R и Е - расчетное сопротивление стали и модуль ее упругости.

Приведенный эксцентриситет m1 определяют по формуле

![]() (16)

(16)

где

— коэффициент влияния формы сечения,

принимаемый по табл. 4 прил. II,

![]() — относительный

эксцентриситет; ex

= Mx/N—

эксцентриситет приложения силы

относительно осп x-х;

Fбр

— площадь сечения стержня брутто; Wx

— момент

сопротивления брутто (у несимметричных

сечений для наиболее сжатого волокна).

— относительный

эксцентриситет; ex

= Mx/N—

эксцентриситет приложения силы

относительно осп x-х;

Fбр

— площадь сечения стержня брутто; Wx

— момент

сопротивления брутто (у несимметричных

сечений для наиболее сжатого волокна).

На устойчивость сжато-изогнутых стержней влияет форма эпюры моментов по длине стержня, поэтому при определении эксцентриситета ех расчетный изгибающий момент Мх принимается равным:

а) для колонн постоянного сечения рамных систем — наибольшему моменту в пределах длины колонны;

б) для ступенчатых колонн — наибольшему моменту на длине участка постоянного сечения;

в) для консолей — моменту в заделке;

д) для стержней с шарнирно опертыми концами, имеющих одну плоскость симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба,— по табл.

В

табл. Mмакс

— наибольший изгибающий момент в

пределах длины стержня; М1

— наибольший

изгибающий момент в пределах средней

трети длины стержня; М

— расчетный

момент при т≤3

и

![]() ;

во всех

случаях значение расчетного момента

принимается не менее 0,5 Mмакс.

;

во всех

случаях значение расчетного момента

принимается не менее 0,5 Mмакс.

Практически подбор сечения внецентренно-сжатых стальных сплошных колонн удобно выполнять следующим образом.

1. Определяют высоту сечения колонны h, которая ке должна быть менее 1/10—1/15 высоты колонны. Так же, как и при определении генеральных размеров сечений сплошных центрально-сжатых колонн, для проверки наименьших размеров сечения можно воспользоваться формулами и коэффициентами x, y из табл. п.3.1.

2. Определяют ориентировочно требуемую площадь сечения. Так как пределы изменения вн весьма большие, то определить площадь из формулы (14) п.3.2, предварительно задавшись значением вн, трудно. Поэтому используют приближенную двучленную формулу

![]()

(формула Ф.С. Ясинского), подставляя в нее средние значения х = 0,8 и =0,45 h.

![]()

Здесь

![]() —

эксцентриситет продольной силы, см. (М,

кНсм, и N,

кН);

—

эксцентриситет продольной силы, см. (М,

кНсм, и N,

кН);

h— высота сечения колонны, см; R — расчетное сопротивление стали, из которой проектируется колонна, кН/см2.

3. Далее с учетом сортамента металла компонуют сечение стержня. Необходимо требуемую площадь FTp распределить выгодным образом, обеспечивая при этом местную устойчивость элементов сечения. Ширина пояса принимается bп = 1/20—1/30 высоты колонны. Для обеспечения местной устойчивости полок колонны отношение ширины пояса к его толщине в первом приближении можно принять

![]()

Толщину

стенки при компоновке сечения определяют

из условия, чтобы отношение

![]() было в пределах 60—120; меньшие отношения

принимаются при больших продольных

силах и малых изгибающих моментах,

большие— в обратных случаях. Стенку

толщиной меньше 8 мм делать не

рекомендуется. Окончательно местная

устойчивость полок и стенки может быть

проверена только после подбора сечения,

так как она зависит от фактических

напряжений на краях стенки.

было в пределах 60—120; меньшие отношения

принимаются при больших продольных

силах и малых изгибающих моментах,

большие— в обратных случаях. Стенку

толщиной меньше 8 мм делать не

рекомендуется. Окончательно местная

устойчивость полок и стенки может быть

проверена только после подбора сечения,

так как она зависит от фактических

напряжений на краях стенки.

4.

Вычисляют геометрические характеристики

принятого сечения и по формулам

(14) и

![]() проверяют устойчивость стержня в обеих

плоскостях.

проверяют устойчивость стержня в обеих

плоскостях.

где

у

— коэффициент продольного изгиба

при центральном сжатии, принимаемый

по табл. 1 прил. II

в зависимости от гибкости

![]()

![]() -коэффициент

влияния момента на устойчивость

внецентренно-сжатого стержня.

-коэффициент

влияния момента на устойчивость

внецентренно-сжатого стержня.

Коэффициенты и принимают по табл. 6 прил. II.

При определении относительного эксцентрицитета тх за расчетный момент Мх принимают:

а) для стержней с концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, — максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины наибольшего на длине стержня момента);

б) для консолей — момент в заделке.

5. Проверяют местную устойчивость полок и стенки колонны.

Если колонна имеет изгибающие моменты в обеих плоскостях (Мх и Му), то ее устойчивость (при Jx>Jy) проверяют по формуле

![]() (17)

(17)

где

![]() ;

;

![]() —

коэффициент понижения расчетного

сопротивления при внецентренном

изгибе относительно оси у—у.

—

коэффициент понижения расчетного

сопротивления при внецентренном

изгибе относительно оси у—у.

2. СКВОЗНЫЕ КОЛОННЫ

Некоторые внецентренно-сжатые сквозные колонны с распространенными типами сечений показаны на рис. 6. Наличие изгибающего момента вызывает существенную поперечную силу, поэтому ветви внецентренно-сжатых колонн соединяют обычно раскосной решеткой.

Рис. 6. Сечения внецентренно-сжатых сквозных колонн

а — симметричные; б — несимметричные

Симметричные сечения стержней колонн применяют при небольших усилиях или в тех случаях, когда изгибающие моменты действуют в обе стороны. При одностороннем моменте ветви колонн нагружаются неодинаково и более рациональны несимметричные сечения. Ширина обеих ветвей часто принимается одинаковой для удобства крепления раскосов решетки.

Сквозная колонна работает как ферма с параллельными поясами: расчетные усилия колонны N и М раскладываются по поясам, где возникают только осевые продольные усилия. Решетка колонны воспринимает усилия от поперечной силы фактической или условной (если условная окажется больше фактической).

В общем случае несимметричного сечения (рис. 7) продольные усилия в ветвях колонны определяют по формулам: в ветви, догружаемой изгибающим моментом:

![]() (18)

(18)

в ветви, разгружаемой изгибающим моментом:

![]() (19)

(19)

Здесь

N и

М —

расчетные продольная сила и изгибающий

момент; у1

и у2

— расстояния

от центра тяжести сечения колонны

до центра тяжести соответствующих

ветвей;

![]() — расстояния

между центрами тяжести ветвей

колонны.

— расстояния

между центрами тяжести ветвей

колонны.

Рис. 7. К расчету внецентренно-сжатой сквозной колонны

После определения расчетных усилий в ветвях каждая из них проверяется на устойчивость в обеих плоскостях при центральном сжатии аналогично проверке ветвей центрально-сжатых сквозных колонн.

Устойчивость ветви 1 (рис. 7):

в плоскости колонны

![]() (20)

(20)

из плоскости колонны

![]() (21)

(21)

где

1

— коэффициент продольного изгиба при

центральном сжатии, взятый по табл. 1

прил. II

в зависимости от гибкости ветви на

расстоянии между узлами решетки

![]() r1

— радиус

инерции сечения ветви относительно

оси 1—1; y—коэффициент

продольного изгиба ветви относительно

оси у—у,

определяемый

по той же таблице в зависимости от

гибкости:

r1

— радиус

инерции сечения ветви относительно

оси 1—1; y—коэффициент

продольного изгиба ветви относительно

оси у—у,

определяемый

по той же таблице в зависимости от

гибкости:

![]() (здесь ly

— расчетная

длина ветви из плоскости колонны, равная

обычно высоте колонны; rу

— радиус

инерции сечения ветви относительно оси

у —

у); FB1

—площадь

сечения ветви.

(здесь ly

— расчетная

длина ветви из плоскости колонны, равная

обычно высоте колонны; rу

— радиус

инерции сечения ветви относительно оси

у —

у); FB1

—площадь

сечения ветви.

Точно также проверяется устойчивость другой ветви колонны.

Приведенную гибкость вычисляют, как и для центрально-сжатых колонн, по формуле (10) п.3.1. Относительный эксцентриситет для сквозных сечений определяют по формуле

![]() (22)

(22)

где

Fбр

— площадь сечения всего стержня (обеих

ветвей);

![]() —момент

инерции сечения (рис. 7); у1

— расстояние

от центра тяжести сечения колонны до

центра тяжести сечения наиболее

нагруженной ветви.

—момент

инерции сечения (рис. 7); у1

— расстояние

от центра тяжести сечения колонны до

центра тяжести сечения наиболее

нагруженной ветви.

Подбор сечения сквозной внецентренно-сжатой колонны удобно выполнять в следующем порядке.

1. Определяют высоту сечения h, которая из условий жесткости не должна быть менее 1/8—1/14 высоты колонны.

2. По формулам (18) и (19) определяют ориентировочно усилия в ветвях колонны NB1 и NB2. Так как заранее неизвестно положение центра тяжести сечения, то предварительно принимается у1= (0,4—0,6)h и h0=h. Для симметричных сечений усилия в ветвях определяют сразу точно.

3. Далее находят требуемую площадь ветвей по формулам

![]() и

и

![]() (23)

(23)

и компонуют сечения ветвей. Из условия обеспечения общей устойчивости ширину ветви принимают равной 1/20—1/30 высоты колонны, что соответствует гибкости =60—100. Ветви колонны работают на центральное сжатие, поэтому местную устойчивость элементов сечения (стенки, полок, свесов) обеспечивают так же, как в центрально-сжатых колоннах.

4. Определяют геометрические характеристики обеих ветвей и всего сечения. С учетом действительного положения центра тяжести сечения колонны по формулам (18) и (19) находят точное значение продольных сил в ветвях.

5. Проверяют устойчивость обеих ветвей по формулам (20) и (21). Если подбор сечений ветвей оказался неудачным (перенапряжение или большое недонапряжение), то на основе данных расчета выполняется корректировка сечений ветвей.

6. Подбирают сечения раскосов колонны, находят приведенную гибкость стержня и относительный эксцентриситет по формулам (10) п.3.1 и (22) и проверяют общую устойчивость колонны по формуле (14).

6. Расчет договорной цены на строительство комплекса.

Договорная цена на строительную продукцию — это цена, устанавливаемая инвестором (заказчиком) и генподрядчиком на равноправной основе при заключении договора (контракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе по результатам проведения конкурсов (подрядных торгов). Эта цифра формируется с учетом спроса и предложения на строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости и материалов, применяемых машин и оборудования, а также обеспечения прибыли подрядной организации для целей расширенного воспроизводства.