- •Устройства записи и воспроизведения информации

- •1. Элементы системы магнитной записи-воспроизведения

- •1.1. Структурная схема канала записи-воспроизведения

- •1.2. Преобразование сигнала в процессе записи-воспроизведения

- •1.5. Магнитные головки

- •6. Лентопротяжные механизмы

- •Типа – закрытой петли схема кольцевого

- •7. Лентопротяжные механизмы видеомагнитофонов

- •Контрольные вопросы

- •8. Волновые характеристики канала записи-воспроизведения 8.1. Амплитудно-волновые характеристики идеализированного тракта воспроизведения

- •Описание лабораторной работы

- •Содержание отчета

- •Лабораторная работа №2 Влияние на амплитудно-волновую характеристику неточной установки головки Теоретические основы лабораторной работы /3/.

- •Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Лабораторная работа №3 Влияние на амплитудно-волновую характеристику дефектов рабочего зазора

- •Описание лабораторной работы

- •9.3 Сигнал бвн в канале записи-воспроизведения

- •10. Система компакт-диска

- •10.2 Изготовление пластинки.

- •10.4. Цифровой тракт лазерного проигрывателя

- •11.Гибкие диски

- •12.Магнитно-Оптический носитель.

- •Размер 5,25

- •Размер 3,5

- •Нестандартные устройства

- •13.Мобильные носители

- •14. Жёсткие диски

- •14.1 Принцип работы жесткого диска

- •14.2 Устройство диска

- •14.3 Работа жесткого диска

- •14.4 Объем, скорость и время доступа

- •14.5 Интерфейсы жестких дисков

- •14.6 Как работают программы восстановления данных

- •14.7 Как программа восстанавливает данные

- •14.8 Назначение pc-3000 for Windows (udma)

- •14.9 Состав pc-3000 for Windows (udma)

- •14.10 Программное обеспечение pc-3000 for Windows (udma)

- •14.11 Специализированные режимы для опытных пользователей

- •15. Запись информации на компакт-дисках

- •15.1 Компакт диски: cd-rom/r/rw

- •15.2 Целостность данных

- •Питы в «алюминиевых» дисках

- •15.4 Активный слой

- •15.5 Выжигаем информацию

- •15.6 Красивые подробности о красителях

- •15.7 Какой краситель самый лучший

- •15.8 Другие слои cd-r

- •15.9 Форматы и стандарты компакт дисков

- •15.10 Логические и физические составляющие стандартов

- •15.11 Стандарты компьютерных cd-rom

- •15.12 Выбор правильного эталона.

- •15.13 Индивидуальности эталона Красноватой книжки

- •15.14 Индивидуальности эталона Желтоватой книжки

- •15.15 Индивидуальности эталона Белоснежной книжки

- •15.16 Индивидуальности эталона Оранжевой книжки

- •Часть I Оранжевой книжки обрисовывает запись на системы с магнитооптическими компакт-дисками (cd-мо). Хотя это может быть интересным чтением, мы не будем дискуссировать детали в этом разделе.

- •15.17 Индивидуальности эталона Голубой книжки

- •История появления dvd

- •16.1 Конструкция диска dvd

- •1. Диски только для чтения.

- •2. Диски для однократной записи - dvd-r (Recordable)

- •16.2. Диски для многократной записи.

- •16.5 Система самоуничтожения для dvd дисков

- •17.1 Fmd rom - накопители третьего тысячелетия

- •17.2 О принципах функционирования fmd rom.

- •17.3 Технология Blu-Ray - преемник dvd

- •17.4 Выводы

- •1000 Гигабайт на 12 сантиметровом диске

- •Лабораторная работа №4 Работа с "жесткими дисками" в операционной системе "dos"[21]

- •Исходные сведения

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №5 Работа с "жесткими дисками" в операционной системе windows"[21] Исходные сведения

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6

- •Форматы адресации данных lba и chs

- •Размещение информации на логических дисках.[22]

- •Цель лабораторной работы.

- •Теоретическая часть.

- •Параметры hdd

- •Лабораторная работа № 7 Работа с жесткими дисками в файловой системе ntfs[22] Цель лабораторной работы.

- •Теоретическая часть

- •Mft и его структура

- •Дефрагментация ntfs

- •Графический Интерфейс

- •Командная строка

- •Определение типа файла

- •Форматы файлов

- •Интерфейс и основы управления системой

Контрольные вопросы

Зачем нужно нормировать уровень записи?

При каком намагничивании - продольном или перпендикулярном – больше саморазмагничивание?

Как влияет саморазмагничивание на плотность записи?

При каких условиях магнитная головка является линейным преобразователем?

В чем сходство и различие магнитных свойств рабочего слоя носителей записи и материала сердечника головок?

8. Волновые характеристики канала записи-воспроизведения 8.1. Амплитудно-волновые характеристики идеализированного тракта воспроизведения

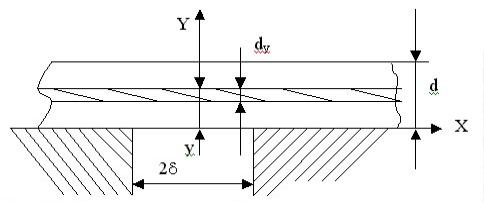

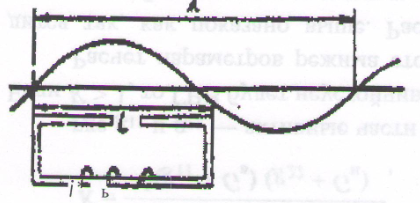

Рассмотрим процесс воспроизведения гармонического сигнала идеализированной головкой (рис. 30). Магнитная лента имеет рабочий слой с толщиной d и начальной магнитной проницаемостью н=1. Она намагничена однородно по толщине гармоническим сигналом, гак что остаточный поток Фr=Фr0sin(2лx/). Воспроизводит сигнал головка с шириной рабочего зазора 2, расположенная на расстоянии а от ленты. Рабочая поверхность головки имеет бесконечную протяженность, а магнитная проницаемость ее сердечника μr = . Задача состоит в определении магнитного потока, попадающего с ленты в сердечник головки.

Как уже отмечалось, тракт воспроизведения можно рассматривать как линейную систему и для его анализа применять методы теории линейных цепей. Входным воздействием при этом служит остаточный магнитный поток.

Рис.30. Модель тракта к расчету волнового коэффициента передачи

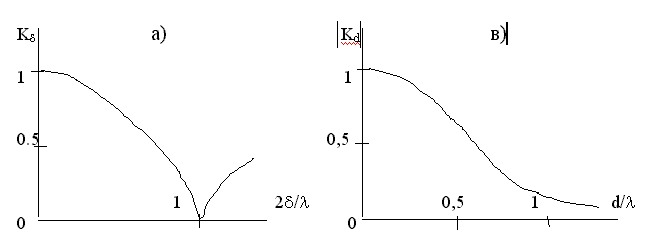

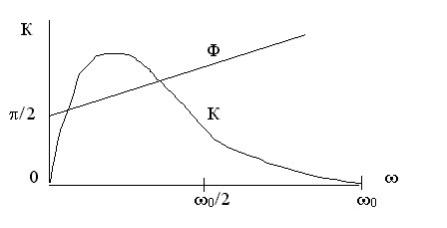

Рис 31. Волновые коэффициенты передачи тракта воспроизведения.

дорожки Фг(х), откликом - искомый поток в сердечнике головки Ф(х). В общем виде связь между Ф(х) и Фr(x) устанавливает выражение

Ф(х) = Фr0 Kб Ka Kd sin x

Выражение устанавливает связь между потоком в головке и остаточным потоком дорожки. Видно, что поток в головке меньше потока дорожки в KKaKd раз. Коэффициенты K,Ka,Kd зависят от длины волны, и поэтому потери, описываемые ими, являются волновыми. Каждый из них определяется каким-либо одним конструктивным фактором, поэтому K = sin/ носит название коэффициента щелевых потерь, Ка — коэффициента контактных потерь и Kd — коэффициента слойных потерь. Максимальное значение каждого из коэффициентов равно единице. Они не определяют абсолютную величину воспроизводимого сигнала, а характеризуют различие в уровнях при воспроизведении сигналов с разной длиной волны.

График коэффициента щелевых потерь приведен на рис. 31, а. Эти потери возникают из-за того, что ширина рабочего диапазона воспроизводящей головки сравнима по величине с длиной волны записи, а не бесконечно- мала. График щелевых потерь имеет периодически повторяющиеся нули и максимуму. В точке первого нуля 2 = т. е. ширина рабочего зазора равна длине волны записи. Естественно, что сигнал при этом воспроизведен быть не может так как разность магнитных потенциалов между полюсами головки равна нулю. В аппаратуре обычно используется диапазон волн, при котором минимальная длина волны записи λmin >2δ. Иными словами, у характеристики Кδ рабочим является диапазон, лежащий левее первого нуля.

График коэффициента контактных потерь показан на рис. 31.б. Появление контактных потерь связано с тем, что лента не прижата полностью к головке и поэтому только часть остаточного потока дорожки замыкается через сердечник головки и создает полезный эффект. Часть потока замыкается в пространстве между головкой и лентой и, таким образом, оказывается с точки зрения воспроизведения потерянной. Контактные потери определяют экспоненциальное уменьшение уровня воспроизводимого сигнала (отдачи) с укорочением длины волны записи. При α=λ отдача падает более чем в 500 раз. Отсюда видно, какое серьезное внимание следует уделять плотному контакту ленты с головкой, особенно при высоких плотностях записи. Контактные потери могут быть выражены в децибелах:

Ka=54,6 a/

График коэффициента слойных потерь Kd приведен на рис. 30,в. Слойные потери также определяют спад амплитудно-волновой характеристики с уменьшением λ. В области малых волн спад приблизительно обратно пропорционален длине волны. Эти потери тем меньше, чем тоньше рабочий слой. При d =5λ слойные потери снижают отдачу более чем в 30 раз (30 дБ).

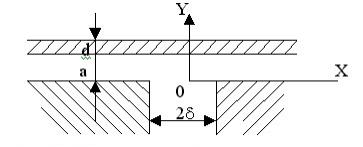

Физическую природу слойных потерь можно пояснить следующим образом. Представим себе, что рабочий слой носителя записи конечной толщины разбит на большое число тонких (в пределе бесконечно тонких) слоев (рис. 32). Каждый такой слой толщиной dy удален от головки на расстояние у н создает в сердечнике головки магнитный поток dФ. Величина этого потока при каждом значении λ зависит от расстояний у. При >>d т.е. при низкой плотности записи, все элементарные потоки попадают в сердечник головки При высокой плотности записи, когда λ и d сравнимы по величине, вклад от каждого элементарного потока, зависит от расстояния у от поверхности головки, на котором находится рассматриваемый элементарный слой, поскольку для каждого элементарного слоя действуют контактные потери. Таким образом, чем толще рабочий слой ленты, тем больше различие между отдачей при воспроизведении сигналов с длинными и короткими волнами записи, а именно такие различия и характеризуют коэффициенты волновых, в рассматриваемом случае слойных потерь. Абсолютное значение отдачи с уменьшением толщины рабочего слоя при прочих равных условиях уменьшается.

Рис.

32.Модель к анализу слойных потерь

Рис.

32.Модель к анализу слойных потерь

Рис.33.Амплитудно-частотная

характеристика идеализированного

тракта воспроизведения

Рис.33.Амплитудно-частотная

характеристика идеализированного

тракта воспроизведения

График результирующей амплитудно-волновой характеристики идеализированного тракта воспроизведения при реальных соотношениях между различными видами потерь приведен на рис. 31,г. Из него видно, что характеристика имеет вид плавно спадающей кривой, без периодического чередования нулей и максимумов. Это связано с тем, что в современных АМЗ контактные и слойные потери больше, чем щелевые.

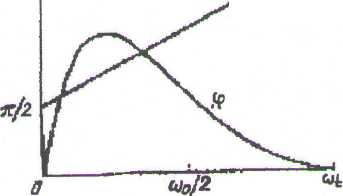

Типичный вид коэффициента передачи идеализированного тракта приведен на рис. 33. При ω = 0 K| = 0, что естественно, так как, если даже в сердечнике головки будет создан постоянный по уровню магнитный поток, он не сможет навести ЭДС в обмотке индукционной головки. Дальнейший рост частоты ведет к увеличению модуля коэффициента передачи со скоростью 6 дБ/октаву (в 2 раза при увеличении частоты также в 2 раза). Такой закон возрастания К(} наблюдается в той области частот, которой соответствуют большие длины волн сигнала и соответственно практическое отсутствие волновых потерь. Пропорциональное возрастание уровня сигнала при увеличении частоты является следствием дифференцирования магнитного потока при создании ЭДС индукционной головкой.

При дальнейшем увеличении частоты начинает сказываться влияние волновых потерь, уменьшающих модуль коэффициента передачи с ростом частоты. В результате одновременного влияния дифференцирующего действия воспроизводящей головки и волновых потерь модуль коэффициента передачи достигает максимума, а затем начинает уменьшаться.

Максимум смещен влево относительно точки (ωο/2)φ, соответствующей максимуму при отсутствии контактных и слойных потерь.

Фазовая характеристика φ(ω) линейна. Ее наклон определяется временем задержки το. Начальный фазовый сдвиг на π/2 вызван дифференцирующим действием воспроизводящей головки и определяет фазовые искажения сигнала.

Проведенный анализ идеализированного тракта является достаточно простым и приводит к компактным аналитическим описаниям отдельных составляющих коэффициента передачи. Этот анализ основан на принятой простой аппроксимации функции чувствительности воспроизводящей головки. Существуют более строгие, хотя и значительно более сложные способы расчета волновых потерь, в частности использования метода взаимности и конформных преобразований. Оказалось, что и при этом выражения для контактных и слойных потерь совпадают с полученными выше; что касается коэффициента щелевых потерь, то он, хотя и описывается гораздо более громоздким выражением, чем функция sin/x, в рабочей области частот мало отличается от полученного выше коэффициента K.

Лабораторная работа №1

Исследование влияния на амплитудно-волновую характеристику конечных размеров головки воспроизведения аппарата магнитной записи (АМЗ)

Теоретические основы лабораторной работы /3/.

Типичный вид

коэффициента передачи идеализированного

тракта приведен на рис. 1.1. При (![]() = 0|К(

)|

= 0), что естественно, так как, если даже

в сердечнике головки будет создан

постоянный по уровню магнитный

= 0|К(

)|

= 0), что естественно, так как, если даже

в сердечнике головки будет создан

постоянный по уровню магнитный

Рис. 1.1. Амплитудно-частотная характеристика идеализированного тракта воспроизведения

поток, он не сможет навести ЭДС в обмотке индукционной головки. Дальнейший рост частоты ведет к увеличению модуля коэффициента передачи со скоростью 6 дБ/октаву (в 2 раза при увеличении частоты также в 2 раза). Такой закон возрастания К ( ) наблюдается в той области частот, которой соответствуют большие длины волн сигнала и соответственно практическое отсутствие волновых потерь. Пропорциональное возрастание уровня сигнала при увеличении частоты является следствием дифференцирования магнитного потока при создании ЭДС индукционной головкой.

При

дальнейшем увеличении частоты

начинает сказываться влияние волновых

потерь, уменьшающих модуль коэффициента

передачи с ростом частоты. В результате

одновременного влияния дифференцирующего

действия воспроизводящей головки и

волновых потерь модуль коэффициента

передачи достигает максимума, а затем

начинает уменьшаться. Максимум смещен

влево относительно точки

![]() ,

соответствующей максимуму при отсутствии

контактных и слойных потерь. Фазовая

характеристика

,

соответствующей максимуму при отсутствии

контактных и слойных потерь. Фазовая

характеристика

![]() линейна. Ее наклон определяется временем

задержки

линейна. Ее наклон определяется временем

задержки

![]() .

Начальный фазовый сдвиг на

.

Начальный фазовый сдвиг на

![]() вызван дифференцирующим действием

воспроизводящей

головки и определяет фазовые искажения

сигнала.

вызван дифференцирующим действием

воспроизводящей

головки и определяет фазовые искажения

сигнала.

Проведенный анализ

идеализированного тракта является

достаточно простым и приводит к компактным

аналитическим описаниям отдельных

составляющих коэффициента передачи.

Этот анализ основан на принятой простой

аппроксимации функции чувствительности

воспроизводящей головки. Существуют

более строгие, хотя и значительно более

сложные, способы расчета волновых

потерь, в частности использования метода

взаимности и конформных преобразований.

Оказалось, что и при этом выражения для

контактных и слойных потерь совпадают

с полученными выше; что касается

коэффициента щелевых потерь, то он, хотя

и описывается гораздо более громоздким

выражением, чем функция sin(x)/x, рабочей

области частот мало отличается от

полученного выше коэффициента

![]() при условии увеличения геометрической

ширины рабочего зазора примерно на 10%.

Это расчетное значение ширины рабочего

зазора называется эффективным, т. е.

при условии увеличения геометрической

ширины рабочего зазора примерно на 10%.

Это расчетное значение ширины рабочего

зазора называется эффективным, т. е.

![]()

При расчете амплитудно-волновых характеристик тракта в выражение для щелевых потерь следует подставлять значение эффективной ширины рабочего зазора.

При рассмотрении идеализированной модели тракта воспроизведения исходили из нескольких допущений. Ниже будет рассмотрено, к каким дополнительным искажениям амплитудно-волновых характеристик приводит отказ от этих допущений.

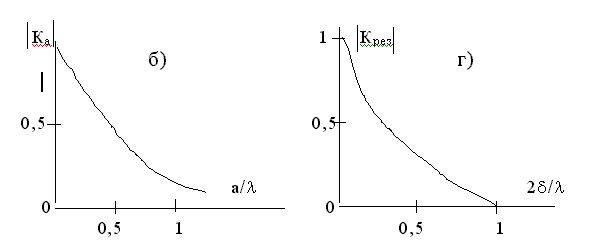

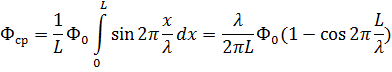

Влияние на амплитудно-волновую характеристику конечных размеров головки. Допустим, что головка воспроизведения, имеющая конечную длину рабочей поверхности, равную L, воспроизводит гармонический сигнал и длина волны записи сравнима с длиной рабочей поверхности головки (рис. 1.1). В этом случае магнитный поток носителя попадает в сердечник головки не только в области рабочего зазора, но и по всей длине L. Среднее значение этого потока определяется интегрированием по длине рабочей поверхности:

Из выражения видно,

что среднее значение потока периодически

изменяется, и поэтому амплитудно-волновая

характеристика в области больших длин

волн имеет нерегулярный характер. Кроме

того, при L/![]() = 0,

= 0,

![]() =0.

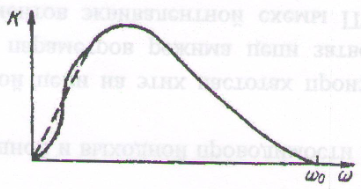

Это означает, что, в отличие от

характеристики показанной на рис.

1.2, характеристика реальной головки при

значении L/A

= 0 проходит

через начало координат (рис. 1.3), и поэтому

волновой

=0.

Это означает, что, в отличие от

характеристики показанной на рис.

1.2, характеристика реальной головки при

значении L/A

= 0 проходит

через начало координат (рис. 1.3), и поэтому

волновой

Рис. 1.2 Воспроизведение сигнала, длина волны которого соизмерима с длинной рабочей поверхности головки.

Рис. 1.3 Амплитудно-частотная характеристика тракта с учетом неравномерности в области низких частот.

коэффициент передачи при воспроизведении постоянной намагниченности равен нулю. Физический смысл этого обстоятельства состоит в том, что намагниченный однородно по длине носитель записи не создает поток рассеяния, и поэтому такая намагниченность воспроизведена быть не может.

Колебательный характер амплитудно-волновой характеристики определяет появление аналогичных колебаний y амплитудно-частотные характеристики в области низких частот. Такие колебания АЧХ называю иногда змейкой.