- •Устройства записи и воспроизведения информации

- •1. Элементы системы магнитной записи-воспроизведения

- •1.1. Структурная схема канала записи-воспроизведения

- •1.2. Преобразование сигнала в процессе записи-воспроизведения

- •1.5. Магнитные головки

- •6. Лентопротяжные механизмы

- •Типа – закрытой петли схема кольцевого

- •7. Лентопротяжные механизмы видеомагнитофонов

- •Контрольные вопросы

- •8. Волновые характеристики канала записи-воспроизведения 8.1. Амплитудно-волновые характеристики идеализированного тракта воспроизведения

- •Описание лабораторной работы

- •Содержание отчета

- •Лабораторная работа №2 Влияние на амплитудно-волновую характеристику неточной установки головки Теоретические основы лабораторной работы /3/.

- •Содержание отчета

- •Вопросы к защите

- •Лабораторная работа №3 Влияние на амплитудно-волновую характеристику дефектов рабочего зазора

- •Описание лабораторной работы

- •9.3 Сигнал бвн в канале записи-воспроизведения

- •10. Система компакт-диска

- •10.2 Изготовление пластинки.

- •10.4. Цифровой тракт лазерного проигрывателя

- •11.Гибкие диски

- •12.Магнитно-Оптический носитель.

- •Размер 5,25

- •Размер 3,5

- •Нестандартные устройства

- •13.Мобильные носители

- •14. Жёсткие диски

- •14.1 Принцип работы жесткого диска

- •14.2 Устройство диска

- •14.3 Работа жесткого диска

- •14.4 Объем, скорость и время доступа

- •14.5 Интерфейсы жестких дисков

- •14.6 Как работают программы восстановления данных

- •14.7 Как программа восстанавливает данные

- •14.8 Назначение pc-3000 for Windows (udma)

- •14.9 Состав pc-3000 for Windows (udma)

- •14.10 Программное обеспечение pc-3000 for Windows (udma)

- •14.11 Специализированные режимы для опытных пользователей

- •15. Запись информации на компакт-дисках

- •15.1 Компакт диски: cd-rom/r/rw

- •15.2 Целостность данных

- •Питы в «алюминиевых» дисках

- •15.4 Активный слой

- •15.5 Выжигаем информацию

- •15.6 Красивые подробности о красителях

- •15.7 Какой краситель самый лучший

- •15.8 Другие слои cd-r

- •15.9 Форматы и стандарты компакт дисков

- •15.10 Логические и физические составляющие стандартов

- •15.11 Стандарты компьютерных cd-rom

- •15.12 Выбор правильного эталона.

- •15.13 Индивидуальности эталона Красноватой книжки

- •15.14 Индивидуальности эталона Желтоватой книжки

- •15.15 Индивидуальности эталона Белоснежной книжки

- •15.16 Индивидуальности эталона Оранжевой книжки

- •Часть I Оранжевой книжки обрисовывает запись на системы с магнитооптическими компакт-дисками (cd-мо). Хотя это может быть интересным чтением, мы не будем дискуссировать детали в этом разделе.

- •15.17 Индивидуальности эталона Голубой книжки

- •История появления dvd

- •16.1 Конструкция диска dvd

- •1. Диски только для чтения.

- •2. Диски для однократной записи - dvd-r (Recordable)

- •16.2. Диски для многократной записи.

- •16.5 Система самоуничтожения для dvd дисков

- •17.1 Fmd rom - накопители третьего тысячелетия

- •17.2 О принципах функционирования fmd rom.

- •17.3 Технология Blu-Ray - преемник dvd

- •17.4 Выводы

- •1000 Гигабайт на 12 сантиметровом диске

- •Лабораторная работа №4 Работа с "жесткими дисками" в операционной системе "dos"[21]

- •Исходные сведения

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №5 Работа с "жесткими дисками" в операционной системе windows"[21] Исходные сведения

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6

- •Форматы адресации данных lba и chs

- •Размещение информации на логических дисках.[22]

- •Цель лабораторной работы.

- •Теоретическая часть.

- •Параметры hdd

- •Лабораторная работа № 7 Работа с жесткими дисками в файловой системе ntfs[22] Цель лабораторной работы.

- •Теоретическая часть

- •Mft и его структура

- •Дефрагментация ntfs

- •Графический Интерфейс

- •Командная строка

- •Определение типа файла

- •Форматы файлов

- •Интерфейс и основы управления системой

Описание лабораторной работы

В лабораторной

работе изменение коэффициентов волновых

потерь вычисляем по формулам 3.3, 3.4, 3.5 и

3.6. Подставляя величины дефектов

![]() от

от

![]() с шагом 0.1

с шагом 0.1![]() для Ω= 1 рад/сек. Результаты вычислений

заносим в таблицу в таблицу 3.1.

для Ω= 1 рад/сек. Результаты вычислений

заносим в таблицу в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

Величина дефекта (S) |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

|

Коэффициенты волновых потерь для рис.

|

3.1а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дополнительный фазовый сдвиг для рис.

|

3.1а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По результатам вычислений строим графики зависимости коэффициента волновых потерь и дополнительного фазового сдвига от величины дефекта.

Содержание отчета

Таблица с расчетными результатами

Графики зависимостей

Выводы по результатам вычислений и графикам

Вопросы к защите

Как влияют величины дефектов на коэффициенты волновых потерь.

Какие дефекты оказывают максимальные фазовые сдвиги

9. ЦИФРОВАЯ МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цифровой называется запись, при которой сигнальное описание записываемой информации преобразуется в канале записи б цифровую форму или перекодируется из одной цифровой формы в другую. Техника цифровой магнитной записи насчитывает немногим более трех десятилетий. Ее возникновение и развитие на первых этапах было связано с потребностями электронно-вычислительной техники во внешних запоминающих устройствах (ВЗУ), обладающих достаточно большим объемом памяти и низкой стоимостью хранения информации. Внешние запоминающие устройства ЭВМ в виде накопителей на магнитных лентах (НМЛ) и дисках (НМД) и сейчас являются наиболее распространенными устройствами цифровой записи, причем существует большое число различных типов НМЛ и НМД, в частности НМД с перемещающимися либо фиксированными головками, со сменными либо стационарными макетами дисков, со сменными блоками памяти и др.

Аппараты цифровой магнитной записи (АЦМЗ), используемые в вычислительной технике, обладают рядом специфических особенностей в плане размещения информации на носителе записи, режимов работы, требований к верности и др. В связи с этим, а также ввиду исключительного использования в звуко и видеозаписи аналоговых методов цифровая запись в течение долгого времени применялась почти исключительно в НМЛ и НМД, входящих в состав ЭВМ.

Достижения микроэлектроники и связанный с ними в конце 70х — начале 80х гг. почти повсеместный переход к цифровым методам обработки и передачи сигналов явились толчком к широкому внедрению цифровой техники во все устройства магнитной записи, включая запись аналоговых сигналов. При этом входные аналоговые сигналы с помощью аналого-цифровых преобразователей (обычно по методу ИКМ) превращают в цифровые. Цифровые сигналы записывают на магнитную ленту, а после их воспроизведения осуществляют обратное цифроаналоговое преобразование, так что на выход АЦМЗ поступает аналоговый сигнал. Цифровые методы используются для записи звука, сигналов телевидения, телеметрии и управления, в автоинформаторах, системах связи и Документирования и многих других случаях, когда требуется накопление информации с целью ее последующего воспроизведения.

9.2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АППАРАТА ЦИФРОВОЙ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ

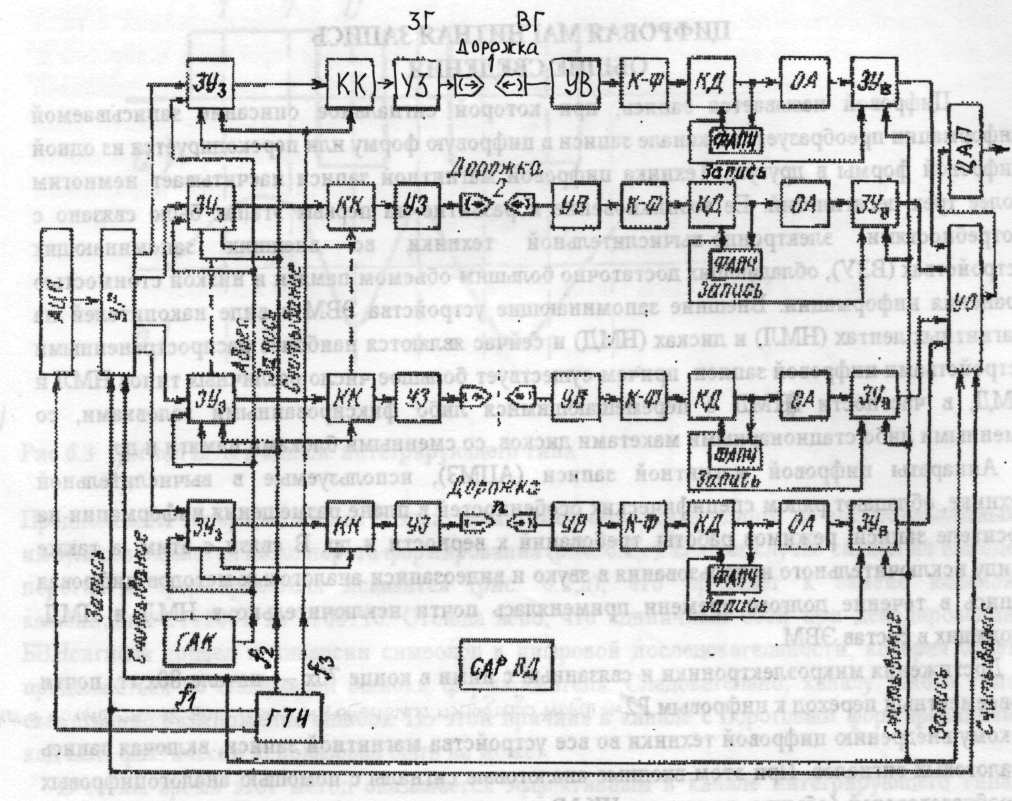

Несмотря на многообразие применений АЦМЗ, все аппараты в основе своей содержат однотипные узлы, что позволяет составить их обобщенную функциональную схему (рис.34). По этой схеме можно проследить все этапы преобразований сигнала и рассмотреть особенности его обработки на каждом из этапов. Если входной сигнал имеет аналоговую форму, то вначале он подвергается аналого-цифровому преобразованию (АЦП), в качестве которого обычно применяют нмпульсно-кодовую модуляцию. На выходе АЦП формируется непрерывный цифровой поток, скорость которого пропорциональна частоте дискретизации, числу разрядов на отсчет аналогового сигнала и объему служебной и дополнительной информации. Поскольку запись обычно бывает многодорожечной, этот скоростной цифровой поток в устройстве разделения (УP) делится на субпотоки, число которых равно числу информационных дорожек записи. Цифровая скорость каждого субпотока ниже скорости входного потока, что облегчает условия записи и воспроизведения и позволяет более эффективно использовать носитель.

Рис.34.Обобщённая функциональная схема АЦМЗ

На вход АЦМЗ сигнал может поступать и в цифровой форме. В этом случае АЦП отсутствует, и цифровой поток .подается непосредственно на УР. Режим работы АЦМЗ, при котором на его вход подается и на выходе формируется один общий цифровой поток, называется последовательным. Устройство разделения представляет собой регистр с последовательной записью и параллельным считыванием. Тактовая частота записи f1 совпадает с частотой следования символов входного потока, частота считывания f2=f1/n, где n — число субпотоков (информационных каналов записи-воспроизведения). Каждый из субпотоков записывается, воспроизводится и обрабатывается в АЦМЗ самостоятельно.

На выходе УР субпотоки синхронны, но после прохождения через тракт записи- воспроизведения (3В) из-за неизбежных перекосов ленты в лентопротяжном механизме, действия помех и других факторов синхронность нарушается и последующее объединение оказывается возможным только после их временного выравнивания. Для обеспечения такой возможности информация в каждом субпотоке делится на блоки определенной длины (от нескольких сотен до нескольких тысяч символов) и каждый блок сопровождается дополнительной информацией (адресом). При воспроизведении адреса блоков позволяют синхронизировать сигналы с разных дорожек. Формирование блоков происходит в оперативных ЗУ канала записи (ЗУз). В ЗУз последовательно записываются адрес, получаемый от генератора адресного кода (ГАК), и блок информации. Считывание блока информации, сопровождаемого адресом, происходит со скоростью f3, большей, чем скорость входного потока f2, причем f3 больше f2 на величину относительного увеличения объема блока за счет адреса. Очевидно, что, поскольку запись и считывание информации из ЗУз происходят попеременно, в каждом канале необходимо наличие не менее двух устройств памяти. Обычно их бывает три. На выходе ЗУз формируется многоканальный цифровой сигнал.

В некоторых случаях многоканальный сигнал поступает непосредственно на вход АМДЗ. При этом каждый из каналов несет информацию от отдельного источника и записывается по отдельной дорожке. Такой режим работы аппарата называется параллельным. В этом режиме УР в аппарате отключается (или отсутствует), и если ставится задача синхронного воспроизведения потоков информации на выходе АМЦЗ, входные сигналы подключают к ЗУз. Если же канальные сигналы независимы и синхронная обработка не требуется, входные потоки могут подключаться к выходным шинам ЗУз.

Цифровой сигнал на выходах ЗУз имеет вид импульсной последовательности, параметры которой не соответствуют характеристикам канала 3В. В частности, спектр сигнала имеет форму, определяющую его значительные искажения в процессе 3В и вследствие этого ошибки при декодировании. Кроме того, цифровые сигналы на выходах ЗУз не содержат в себе информации о тактовой синхронизации.

На начальных этапах развития магнитной записи, при низкой плотности записи и величине временного рассогласования между импульсами, записываемыми по разным дорожкам ленты, из-за ее перекосов в тракте лентопротяжного механизма не превышающей половины расстояния между последовательными символами на дорожке, применялась запись отдельной синхродоржки. При высоких плотностях записи декодирование с использованием синхроимпульсов, воспроизводимых с другой дорожки, оказывается невозможным, и сигнал синхронизации необходимо формировать непосредственно из воспроизводимого колебания каждого канала. Для согласования параметров записываемого сигнала и тракта 3В, а также обеспечения возможности самосинхронизации применяется канальное кодирование. В процессе канального кодирования изменяется форма записываемого сигнала, но сохраняется однозначное соответствие между цифровыми последовательностями на выходе и входе канального кодера (КК), благодаря чему в канале воспроизведения восстанавливается цифровой сигнал в первоначальном виде.

Выходные сигналы КК усиливаются в усилителях записи (УЗ) и записываются записывающими головками (ЗГ). Воспроизведенные воспроизводящими головками (ВГ) сигналы усиливаются в усилителях воспроизведения (УВ). В процессе 3В сигналы искажаются по форме из-за не идеальности амплитудно-частотных, фазово-частотных и амплитудных характеристик тракта 3В, а также из-за действия помех. Для восстановления исходной формы сигналов служат корректоры-формирователи (КФ), которые осуществляют их линейную и нелинейную обработку. Канальные декодеры (КД) реализуют операцию, обратную канальному кодированию, а также выделяют исходную цифровую информацию. Для работы КД необходимы сигналы тактовой синхронизации, выделение которых из воспроизводимых колебаний в каждом канале осуществляется системами фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Пройдя КД, канальные сигналы подвергаются цифровой обработке, целью которой является восстановление исходного синхронного цифрового потока.

В опознавателях адреса (ОА) обнаруживается начало блоков, и сигналы поблочно записываются в ЗУ канала воспроизведения (ЗУв). Из-за колебаний скорости носителя, влияния межсимвольной интерференции н помех запись в ЗУв происходит асинхронно с тактовой частотой каждого канала. Кроме того информационные блоки в каналах также взаимно смещены во времени. Считывание информации из ЗУв осуществляется синхронно с общей тактовой частотой f2. Очевидно, что непрерывная работа требует использования в каждом канале не менее трех ЗУв. С той же частотой канальные сигналы записываются в устройство объединения (УО) потоков, представляющее собой регистр с параллельной записью и последовательным считыванием информации. На выходе УО формируется единый синхронный цифровой поток, который может в зависимости от назначения аппарата декодироваться в аналоговый сигнал в цифроаналоговом преобразователе (ДАЛ), подаваться на устройства обработки, в частности на ЭВМ, либо использоваться в процессе работы вычислительного комплекса.

В магнитофонах, видеомагнитофонах и аппаратах точной записи одна или несколько параллельных дорожек отводятся для записи служебной информации, речевого сопровождения, монтажных, адресных сигналов и т. д. Для компенсации дрейфа скорости носителя скорость вращения ведущего двигателя регулируется с помощью системы автоматического регулирования (САР ВД). Отсутствие САР БД приводит к переполнению регистров ЗУв. Поэтому степень 'их заполнения может служить управляющим сигналом для работы САР ВД. Для записи специального контрольного сигнала САР ВД может быть задействована отдельная дорожка.

В зависимости от назначения в АМЦЗ применяют различные режимы записи и стирания. В НМД и НМЛ стирание осуществляется непосредственно записываемым сигналом. Поэтому поле записи выбирается достаточно большим для перемагничивания носителя в противоположном направлении до насыщения. Такой режим иногда называют записью из насыщения в насыщение. Он не является оптимальным с точки зрения получения максимума плотности записи, но в диапазоне плотностей записи НМЛ н НМД ЭВМ обеспечивает высокую отдачу.

Для высокоинформативных цифровых ЗУ с высокой плотностью записи (ВЦ-ЗУ ВП) характерна запись полем, обеспечивающим наибольшую намагниченность при максимальной плотности записи. Это поле в несколько раз меньше того, которое необходимо для насыщения носителя, и поэтому в ВЦЗУ необходимо стирание переменным током. В некоторых случаях в ВЦЗУ ВП применяют запись с высокочастотным подмагничиванием. Так же обстоит дело в цифровых магнитофонах и видеомагнитофонах. Из рассмотрения назначения узлов АЦМЗ ясно, что УР, ЗУз, ОА, ЗУв и УО являются типовыми цифровыми устройствами, УЗ и УВ—линейные либо ключевые усилители, КК, КФ и КД— специфические блоки, определяющие особенности обработки сигнала в АМЦЗ. Поэтому проведем анализ специфических для АЦМЗ вопросов корректирования характеристик канала 3В и формирования сигнала, а также особенностей канального кодирования.