- •§ 6.12. Статическая устойчивость

- •Динамическая устойчивость

- •Ударный ток короткого замыкания

- •Наибольшее действующее значение полного тока

- •Улучшение связей.

- •Улучшение архитектуры сетей.

- •11. Атмосферные перенапряжения в электрических системах и защита электрических установок от грозовых перенапряжений.

- •11.1. Общая характеристика развития грозовых разрядов

- •11.2. Характеристика грозовой деятельности

- •11.3. Воздействие токов молнии

- •11.4. Защитное действие молниеотводов

- •11.5. Защитные зоны стержневых молниеотводов

- •11.6. Зоны защиты тросовых молниеотводов

- •11.7. Импульсные сопротивления заземлителей

- •11.8. Импульсное сопротивление заземления открытых распределительных устройств (ору)

- •11.9. Условия безопасного прохождения тока молнии по молниеотводу

- •Ионизация воздуха.

- •Лавины электронов. Образование стримеров.

- •Лидерная стадия разряда.

- •Развитие грозового разряда.

- •Избирательность грозового разряда.

- •Параметры молнии.

- •Воздействие токов молнии.

- •Грозовая деятельность.

- •Стержневые молниеотводы.

- •Тросовые молниеотводы.

- •9. Расчет среднегодового числа грозовых отключений воздушной линии

- •Математическая модель сети и трансформатора

- •Перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов выключателями различных типов

- •Защита от перенапряжений

Развитие грозового разряда.

Разряд молнии аналогичен в основных чертах разряду в длинных промежутках. Условия для развития молнии создаются в том месте облака, где образовались скопления зарядов и электрическое поле с напряженностью, равной критическому значению. В этом месте начинается процесс ударной ионизации, создаются лавины электронов, под воздействием фотоионизации и термоионизации образуются стримеры, которые преобразуются в лидеры.

Рис.

10. Схема образования отрицательного

лидера

Рис.

10. Схема образования отрицательного

лидера

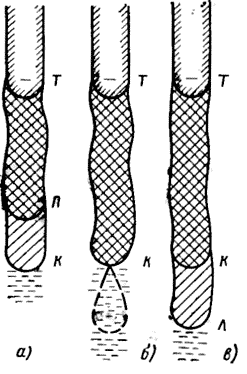

Рис. 11. Линейная молния, развернутая во времени: а — оптическая картина; б — токовая картина; /л — ток лидера; /г р—ток главного разряда; /_ — ток после свечения

Молния может иметь длину от нескольких сотен метров до нескольких километров (в среднем 5 км). Лидерная форма развития молнии позволяет ей перекрывать такие расстояния. Глазу человека молния представляется в виде сплошной непрерывной линии — узкой яркой полосы или нескольких полос белого, светло-голубого или ярко-розового цвета. В действительности разряд молнии состоит из нескольких отдельных импульсов. Каждый импульс имеет две стадии: начальную, которая называется лидерной, и главный разряд. Если импульсы развернуть во времени, как это показано на рис. 11, то видно, что разряд лидерной стадии первого импульса развивается ступенями. Средняя линия ступени составляет примерно 50 м, а пауза между отдельными ступенями — 30—90 мкс. Средняя скорость продвижения лидера составляет 107—108 см/с. Задержки в развитии ступенчатого лидера объясняются по-разному. Согласно одной гипотезе, задержка происходит из-за того, что для развития лидера должно происходить движение электронов вниз по каналу ведущего стримера, чтобы обеспечить возникновение необходимого градиента потенциала, а на это требуется некоторое время. Это время и является паузой между отдельными ступенями. Второй и последующие импульсы имеют стреловидную форму лидерной стадии, а не ступенчатую. Так как они развиваются по ионизированному каналу, то необходимость в ступенчатом лидере отпадает. При достижении земли лидером первого импульса образуется хорошо проводящий ионизированный канал. Заряд с конца лидера быстро стекает в землю. Этот момент является началом второй стадии грозового разряда, который называется главным (обратным) разрядом. Главный разряд распространяется в виде сплошной светящейся линии от земли к облаку (линейная молния). Как только главный разряд достигает облака, свечение канала ослабевает. Фаза слабого свечения называется послесвечением. Повторных импульсов в одном разряде молнии может быть до 20 и более, продолжительность одного разряда молнии достигает 1,33 с. Примерно в 40% случаев разряд молнии имеет многократный характер, в среднем с тремя-четырьмя импульсами в одном разряде. Происхождение повторных импульсов объясняется постепенным притоком зарядов в облаке к каналу молнии.

Избирательность грозового разряда.

На первых стадиях развития лидерного канала молнии напряженность электрического поля на его головке определяется собственными зарядами лидера и находящимися под облаком скоплениями объемных зарядов. Направление разряда определяется максимальными напряженностями электрического поля. На больших высотах это направление устанавливается исключительно самим каналом лидера (рис. 12,а). При приближении лидерного канала молнии к земной поверхности на его электрическое поле начинают влиять поля земли и наземных сооружений. Максимальные напряженности на пути лидера молнии и, следовательно, его направление определяются не только его собственными зарядами, но и зарядами, скопившимися на земле и на наземных сооружениях (рис. 12,6). Высота Н головки лидера над землей, при которой влияние на поле лидера электрического поля зарядов, скопившихся на земле и на наземных сооружениях, становится таким, что в направлении одного из наземных объектов происходит наибольшее усиление напряженности поля и ориентирование лидера в этом направлении, называется высотой ориентировки молнии. Эта высота тем больше, чем больше электрических зарядов содержит канал лидера.

Рис.

12. Направление, выбранное для

развития грозового разряда:

а

— лидер на большой высоте; б — лидер на

малой высоте

Рис.

12. Направление, выбранное для

развития грозового разряда:

а

— лидер на большой высоте; б — лидер на

малой высоте

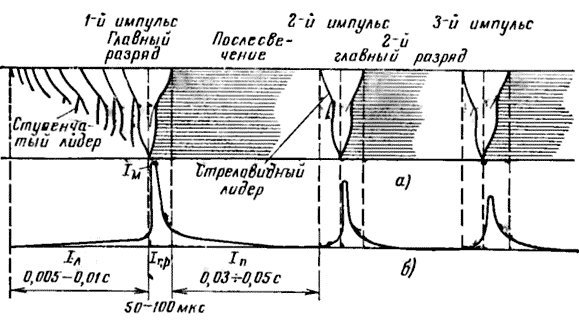

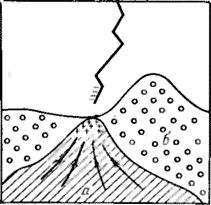

Постепенное продвижение лидера молнии

по нанравлению к земле и главного разряда

от земли к облаку в случае ровной

поверхности земли показано на рис.

13.

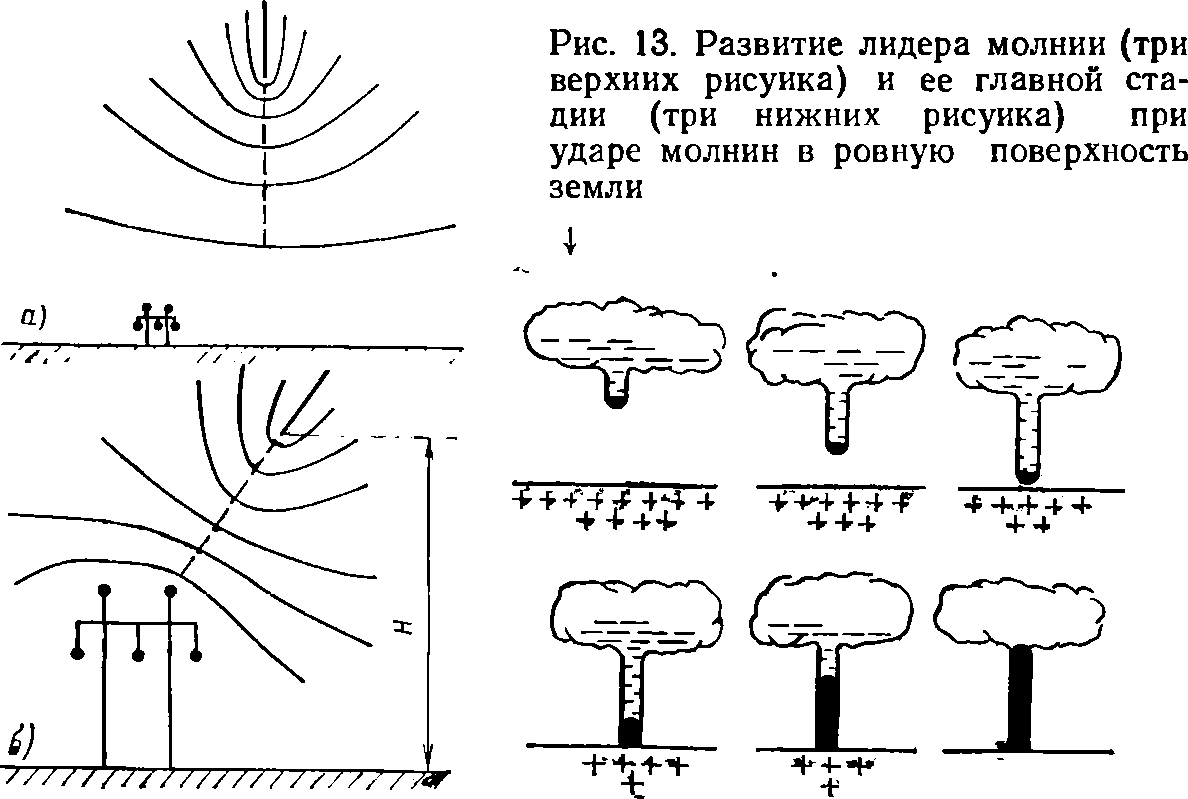

При развитии грозового разряда в

какое-либо наземное сооружение, например

в опору линии электропередачи, навстречу

лидеру, двигающемуся из облака к земле,

развивается лидер от опоры, как показано

на рис. 14. В этом случае главный разряд

начинается от точки соприкосновения

лидеров и распространяется как вверх,

так и вниз.

Из процесса развития

грозового разряда видно, что место удара

молнии определяется лидерной стадией.

Если под тучей окажется какое-либо

наземное сооружение, то развивающийся

из тучи лидер будет продвигаться к земле

по наикратчайшему пути, т. е. навстречу

лидеру, идущему от наземного сооружения

вверх. Тем самым и будет определена

точка, в которую произойдет разряд

молнии.

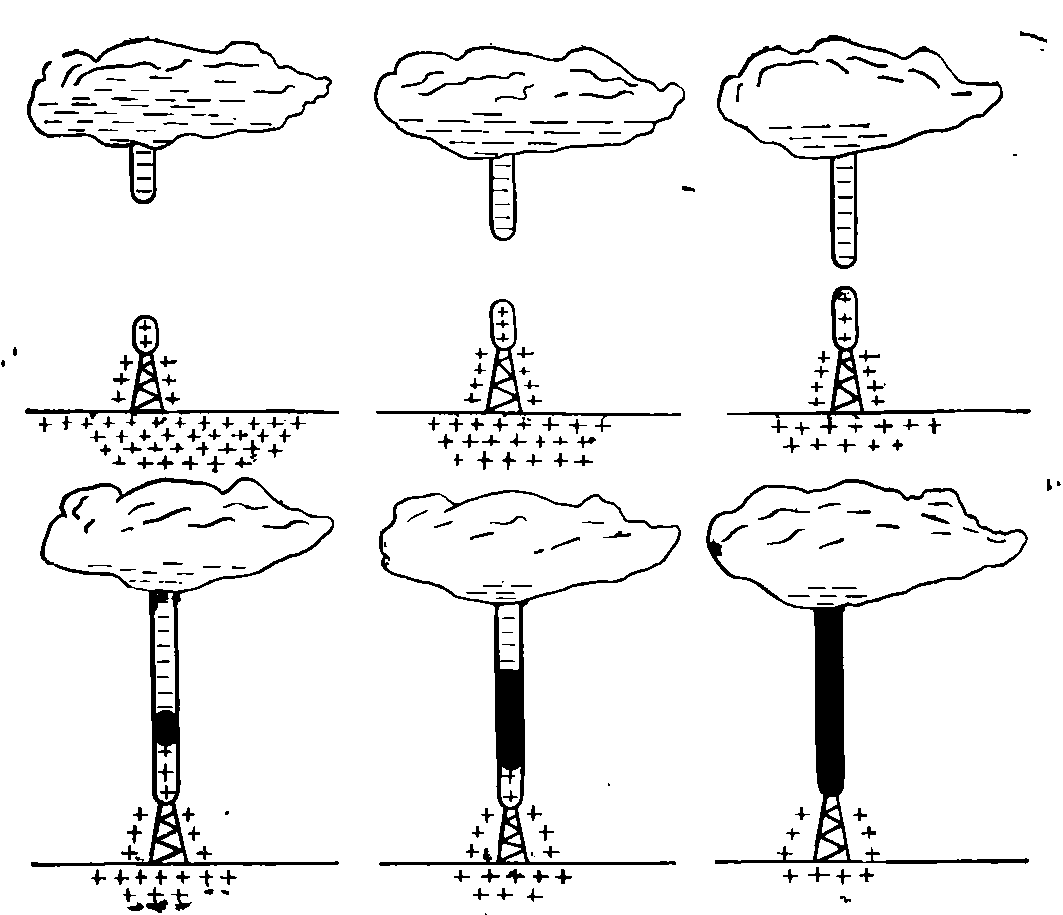

Опыт показывает, что молния

чаще поражает те объекты, которые хорошо

заземлены и сами являются хорошими

проводниками электричества. Если объекты

имеют одинаковую высоту, то молния

обычно ударяет в тот из них, который

имеет лучшее заземление и большую

проводимость. Если же объекты имеют

разную высоту и грунт вокруг них имеет

различное удельное сопротивление, то

может быть разряд в объект с меньшей

высотой, но с лучшей проводимостью

грунта (рис. 15).

Рис. 14. Развитие лидера молнии (три верхних рисунка) и ее главного разряда (три нижних рисунка) при ударе молнии в металлическую опору

Это объясняется тем, что в лидерной стадии разряда токи проводимости, замыкающие токи смещения в почве, протекают преимущественно по путям с повышенной проводимостью и на ограниченных участках земной поверхности накапливается большая часть зарядов, индуктированных лидером. В результате этого на электрическое поле развивающегося лидера из облака большее влияние оказывает электрическое поле зарядов с большей плотностью, которые сосредоточиваются в местах с лучшей проводимостью. Таким образом может быть объяснена избирательность грозового разряда. Избирательно поражаются участки поверхности земли и наземные сооружения с лучшей проводимостью. Наблюдениями установлено, что на линиях электропередачи высокого напряжения молнией поражаются 25—30 % опор и только на определенных участках трассы.

Рис.

15. К явлению избирательной поражаемости

молнии:

а — грунт с хорошей

проводимостью; б — грунт с плохой

проводимостью

Рис.

15. К явлению избирательной поражаемости

молнии:

а — грунт с хорошей

проводимостью; б — грунт с плохой

проводимостью

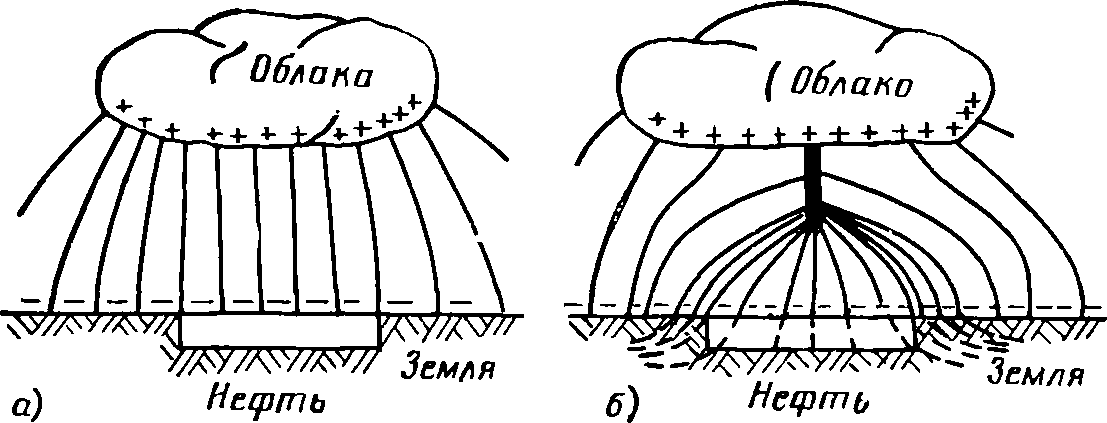

Рис. 16. Электрическое поле между облаком и землей: а — до разряда молнии; б — при разряде молнии

Теория избирательной поражаемости поверхности земли была проверена в Энергетическом институте АН СССР в связи с разработкой грозозащиты нефтяных озер. При этом было установлено, что поражение молнией нефтяных озер маловероятно. Редкое поражение нефтяных озер объясняется малой проводимостью нефти. На рис. 16 показано электрическое поле между облаком и землей, содержащей включения нефти до разряда молнии и при разряде молнии. При медленном изменении электрического поля облака (до разряда) проводимость нефти обеспечивает подтекание необходимого количества зарядов в связи с изменением поля облака. В момент разряда происходит быстрое изменение поля, и перераспределение зарядов не успевает произойти из-за низкой проводимости нефти. Заряды сосредоточиваются на «берегах» нефтяных озер, что приводит к усилению электрического поля между облаком и «берегами» нефтяного озера, как показано на рис. 16,6, и разряд происходит не в поверхность озера, а в его «берега». Это подтверждает теорию избирательности ударов молнии, которая утверждает, что при прочих равных условиях разряды молнии всегда поражают места с повышенной проводимостью почвы.