- •Глава II. Происхождение, экстерьер и породы служебных собак а. П. Мазовер

- •1. Происхождение собак

- •Конституциональные типы собак

- •2. Экстерьер собак

- •3. Породы собак

- •Догообразные собаки

- •Кавказская овчарка

- •Среднеазиатская овчарка

- •Овчарки

- •Восточноевропейская овчарка

- •Южно-русская овчарка

- •Русская охотничья лайка

- •Западносибирская охотничья лайка

- •Восточносибирская охотничья лайка

- •Русско-финская охотничья лайка

- •Северо-восточная ездовая собака

- •Ненецкая и пастушья лайка

- •Террьеры

- •Эрдель-террьер

- •Доберман-пинчер

- •Глава III. Анатомия и физиология собаки к. С. Стогов

- •1. Общие сведения о строении и функциях организма собаки

- •2. Система органов движения

- •3. Система органов пищеварения

- •4. Система органов дыхания

- •5. Система органов крово- и лимфообращения

- •6. Система органов мочевыделения

- •7. Система органов размножения

- •8. Система органов внутренней секреции

- •9. Нервная система

- •10. Органы чувств

- •11. Система общего покрова организма, или кожа

- •2. Безусловные рефлексы

- •3. Условные рефлексы

- •Классификация видов торможения

- •4. Иррадиация и концентрация процессов возбуждения и торможения

- •5. Анализаторная и синтетическая деятельность коры головного мозга

- •6. Типы высшей нервной деятельности

- •7. Патология высшей нервной деятельности

- •Глава II. Теоретические основы дрессировки а. П. Орлов

- •1. Дрессировщик как основной раздражитель для собаки

- •2. Раздражители, применяемые при дрессировке собак

- •3. Основные методы дрессировки

- •4. Навыки и порядок их отработки

- •5. Факторы дрессировки, обеспечивающие «безотказность» действия собаки

- •6. Индивидуальный подход при дрессировке

- •7. Основная ошибка дрессировщика

- •8. Значение внешних условий для дрессировки собак

- •9. Тренировка и ее задачи

- •10. Основные принципы использования собаки для «работы» по чутью

- •Глава III. Дрессировка служебных собак м. И. Ваничев, в. В. Рылов, н. А. Сахаров

- •1. Подбор собак для дрессировки

- •2. Первоначальный подход к собаке и приучение ее к дрессировщику

- •Характеристика типов высшей нервной деятельности собак

- •3. Приучение к кличке, ошейнику и поводку

- •4. Методы и приемы дрессировки служебных собак

- •Методы и приемы общей дрессировки

- •Методы и приемы специальной дрессировки собак

- •Тренировка служебных собак

- •5. Ошибки дрессировщика при дрессировке собак

- •6. Специальное снаряжение для дрессировки собак

- •2. Советский творческий дарвинизм и основы учения Мичурина

- •3. Обмен веществ как основа жизни

- •4. Размножение организмов

- •5. Теория стадийного развития и особенности развития животных

- •6. Наследственность и ее изменчивость

- •Глава II. Содержание, кормление служебных собак и уход за ними Кандидат ветеринарных и. Е. Израилевич

- •1. Влияние внешней среды на организм собаки

- •2. Содержание собак

- •190. Разборная будка для собаки

- •3. Уход за собакой

- •4. Перевозка собак

- •5. Кормление собаки

- •Глава III. Разведение и выращивание собак Кандидат ветеринарных наук и. Е. Израилевич

- •1. Методы разведения

- •2. Племенная работа

- •Форма учета родословной собак

- •3. Техника разведения собак

- •4. Кормление, содержание щенной суки и уход за ней

- •5. Воспитание молодняка

- •6. Кормление, содержание отъемышей и уход за ними

- •7. Организация физического развития щенят

- •8. Воспитание служебных качеств у щенят

- •9. Предварительная дрессировка (воспитание) щенка

- •Глава IV. Болезни собак с. А. Ильинский, н. М. Иньков

- •1. Основные признаки заболеваний

- •2. Осмотр больной собаки и техника основных приемов оказания первой помощи

- •3. Основные болезни собак

- •Наружные незаразные болезни

- •Внутренние незаразные болезни

- •Заразные болезни собак

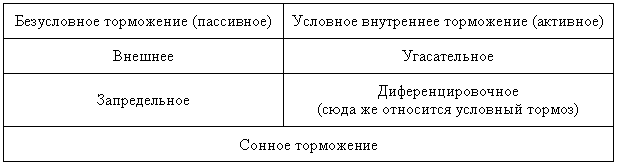

Классификация видов торможения

Как видно из приведенной таблицы, сонное торможение может развиться из любого вида торможения и оно может быть как условного, так и безусловного происхождения.

4. Иррадиация и концентрация процессов возбуждения и торможения

Как было указано выше, возбуждение и торможение являются теми процессами, которые лежат в основе высшей нервной деятельности, в основе поведения. Взаимодействие этих процессов, их движение по коре полушарий и их последовательная смена составляют ту сложность и многообразие, которыми характеризуется высшая нервная деятельность. Остановимся на рассмотрении правил движения процессов возбуждения и торможения по коре головного мозга.

Правила движения процессов возбуждения и торможения заключается в том, что если в каком-либо участке коры головного мозга возник очаг возбуждения или торможения, то возбуждение или торможение вначале непременно будут распространяться из пункта своего возникновения, захватывая соседние участки коры. После того как произошло распространение того или другого процесса, происходит обратное явление (концентрация), состоящее в том, что возбуждение начинает сосредоточиваться в той части мозга, в которой оно возникло и из которой распространилось.

Приведем пример; в лаборатории академика И. П. Павлова была собака с резко выраженным активно-оборонительным (сторожевым) рефлексом. У этой собаки были выработаны пищевые условные рефлексы. Когда в комнату, в которой проводили опыты с собакой, входил посторонний для собаки человек (это был сам академик И. П. Павлов), собака проявляла резко выраженную активно-оборонительную реакцию. Когда академик И. П. Павлов садился на место сотрудницы, постоянно работавшей с собакой (в то время собака не была изолирована от экспериментатора), и начинал применять условно-рефлекторные раздражители, то оказывалось, что пищевой условный рефлекс был значительно больше, чем обычно, и собака с большой жадностью поедала даваемую пищу. Академик И. П. Павлов установил, что возбуждение, вызванное видом незнакомого человека, распространялось (иррадиировало) по мозгу из того района, с которым связано проявление активно-оборонительной реакции. При этом повышалась возбудимость и того участка мозга, который связан с пищевой реакцией. Если же И. П. Павлов сидел около собаки совершенно спокойно и активно-оборонительная реакция у нее угасала, то на даваемые условно-рефлекторные раздражители слюны выделялось меньше, чем обычно. Академик И. П. Павлов объяснял это тем, что когда он сидел спокойно, то покоре мозга собаки, после широкого распространения (иррадиации) возбуждения, произошло обратное явление — концентрация возбуждения в районе мозга, связанного с проявлением активно-оборонительной реакции, и это привело к внешнему торможению пищевого условного рефлекса.

В точных опытах сотрудников академика И. П. Павлова было с неоспоримой убедительностью показано наличие иррадиации и концентрации процессов возбуждения и торможения, причем оказалось, что процесс возбуждения распространяется быстрее, чем тормозной процесс (быстрота их распространения относится приблизительно как 4:1). Явление распространения возбуждения и торможения из одного центра мозга в другой должно быть учтено при дрессировке и применении служебных собак.

Например, при развитии у собаки злобы усиление возбудимости активно-оборонительной реакции может быть достигнуто предварительным (за 5–10 секунд) подкармливанием собаки, до того как у нее начинают развивать злобу. Распространение возбуждения из района мозга, связанного с пищевой реакцией, повысит возбудимость и активно-оборонительного рефлекса.

Положительная и отрицательная индукция. Индукцией в физиологии высшей нервной деятельности называется возникновение в коре головного мозга процесса, противоположного по своему значению первоначально возникшему. Если в каком-нибудь участке мозга возникает процесс возбуждения, то смена его тормозным процессом является индукцией. В этом случае мы имеем отрицательную индукцию. И, наоборот, если в участке мозга развивается торможение, которое сменяется процессом возбуждения, то такое явление называется положительной индукцией. Многочисленные исследования в лаборатории академика И. П. Павлова показали, что в результате индукции вокруг участка мозга, в котором повышена возбудимость, развивается тормозное состояние. И, наоборот, вокруг участка мозга, находящегося в заторможенном состоянии, развивается процесс возбуждения.

Положительная и отрицательная индукции являются чрезвычайно важными закономерностями мозговой деятельности. При помощи их объясняются многие сложные стороны высшей нервной деятельности. Так, например, академик И. П. Павлов внешнее торможение объяснял отрицательной индукцией. Если во время условно-рефлекторной деятельности на собаку подействовал какой-нибудь раздражитель, который вызвал в ее головном мозгу новый очаг возбуждения, то в результате отрицательной индукции остальные участки мозга оказываются заторможенными. Это и выразится в уменьшении или полном прекращении условно-рефлекторной деятельности.

В общем, торможение одного акта поведения (условно — или безусловно-рефлекторного) другим актом поведения следует рассматривать как результат отрицательной индукции.

Положительную индукцию при дрессировке собаки можно наблюдать в случае выдержки. Если собака на некоторое время усажена или положена дрессировщиком, а затем ей дается свобода действий, то, как правило, даже после небольшой (1–2 минуты) выдержки, у собаки проявится вспышка возбуждения, которая выразится в игровых движениях: прыганий, бегании и т. п. Такая вспышка возбуждения после состояния заторможенности является, несомненно, проявлением положительной индукции.

У вялых, маловозбудимых собак положительную индукцию можно использовать и для практических целей. Например, если собака вяло работает на выборке, ее следует усадить на некоторое время (на 1–2 минуты) около выстроившейся группы, а затем пускать на выборку. Повысившаяся в результате положительной индукции возбудимость коры головного мозга после состояния ее заторможенности приведет к более «заинтересованной» работе собаки.