- •Введение

- •Глава 1. Характеристика промышленных отходов (по) и загрязнений 12

- •1.1. Загрязнение окружающей среды и ее влияние на биосферу

- •1.2. Основные понятия о загрязнении окружающей среды

- •1.3. Показатели качества окружающей среды

- •1.4. Классификация по

- •1.5. Нормирование сбора по

- •1.6. Учет и прогнозирование по и загрязнений

- •Глава 2. Методы утилизации и обезвреживания по и загрязнений

- •2.1. Сжигание

- •2.2.Сжигание твердых отходов

- •2.3. Сжигание жидких отходов

- •2.1. Сравнительные характеристики барботажного и турбобаоботажного сжигания жидких нефтеотходов.

- •2.4. Пиролиз и газификация отходов

- •2.5. Сушка

- •2.6. Термические методы обезвреживания минерализованных стоков

- •7. Термические методы кондиционирования осадков сточных вод

- •2.8. Термическое обезвреживание газообразных выбросов

- •2.9. Механическая обработка твердых отходов

- •2.10. Механическое обезвоживание осадков промышленных сточных вод

- •2.11. Реагентная обработка

- •2.12. Методы улавливания пыли и газов

- •2.4. Область применения пылеуловителей различных типов в зависимости

- •Глава 3. Технология утилизации промышленных отходов и загрязнений

- •3.1. Обработка и утилизация отходов пластмасс

- •3.2. Теплота сгорания продуктов полученных из пластмасс посредством пиролиза.

- •3.2. Утилизация и обработка отходов резины

- •3.3. Утилизация отходов древесины

- •3.4. Утилизация отходов картона и бумаги

- •3.5. Утилизация стеклобоя и отходов стекловолокна

- •3.6. Утилизация шлаков, золы и горелой земли

- •3.5. Шлаки медеплавильных печей

- •3.6. Шлаки никелевого производства

- •3.7. Характеристика бетонов

- •3.8. Обезвреживание и утилизация отходов гальванических производств

- •3.9. Классификация методов обработки отработанных

- •3.9. Обработка легковоспламеняющихся жидкостей

- •3.13. Сравнительная характеристика методов очистки и регенерации органических растворителей

- •3.14. Сравнительная характеристика методов очистки и регенерации хлорсодержащих органических растворителей

- •3.10. Обработка лакокрасочных и жиросодержащих отходов

- •3.15. Сравнительная характеристика серийных и регенерированных лакокрасочных материалов

- •3.11. Обезвреживание и утилизация отходов фенола

- •Глава 4. Обработка нефтесодержащих отходов

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Классификация нефтесодержащих отходов и загрязнений

- •4.3. Механическое обезвоживание нефтесодержащих осадков и жидких нефтеотходов из очистных сооружений

- •4.2. Качественная характеристика воды и осадка, г/л, после 60-минутного уплотнения

- •4.4. Сжигание жидких нефтеотходов

- •4.5. Термическое обезвреживание нефтесодержащих осадков и шламов

- •4.4. Результаты испытаний установки по совместному сжиганию жидких нефтеотходов и осадков из очистных сооружений

- •4.6. Химическая обработка нефтесодержащих отходов

- •4.7. Биологическая обработка нефтесодержащих отходов

- •4.8. Утилизация нефтеотходов в промышленности строительных материалов, на транспорте и в народном хозяйстве

- •4.5. Потери при прокаливании кека и его химический состав, %

- •4.6. Нормы для приема нефтепродуктов на регенерацию

- •4.7. Примеси в отработанных маслах, %

- •4.10. Обработка смазочно-охлаждающих жидкостей и масляных эмульсий

- •4.8. Физико-химическая характеристика жидких нефтесодержащих отходов

- •4.9. Технико-экономическая оценка основных методов обезвреживания отработанных сож

- •4.11. Обработка и утилизация кислых гудронов

- •4.10. Состав кислых гудронов, получаемых в результате разных процессов

- •4.11. Показатели экономичности экранов из кислого гудрона

- •4.12. Обработка шламов нефтеперерабатывающих заводов

- •4.13. Обезвреживание отходов нефтехимических производств и кубовых остатков

- •4.12. Методы обеззараживания твердых отходов нефтехимических производств.

- •Глава 5. Централизованное обезвреживание и утилизация по и загрязнений

- •5.1. Сбор и транспортирование по и загрязнений

- •5.1. Техническая характеристика машин

- •5.2. Приведенные затраты на вывоз отходов машинами со съемными кузовами, руб/т*

- •5.2. Складирование и захоронение по на свалках, полигонах тбо, поверхностных и подземных хранилищах

- •5.3. Сжигание по совместно с бытовым мусором

- •5.4. Обработка и утилизация по и загрязнений на специализированных полигонах

- •5.5. Переработка и утилизация по по полной заводской технологии

- •5.3. Мощность одного унифицированного комплекса по переработке неутилизируемых промышленных отходов

- •Глава 6. Правовые и экономические аспекты утилизации по и загрязнений

- •6.1. Система контроля, правовой охраны, государственного управления и санитарного законодательства в области окружающей среды

- •6.2. Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству загрязнением окружающей среды

- •6.3. Экономическая эффективность мероприятий по охране окружающей среды

- •Список литературы

2.6. Термические методы обезвреживания минерализованных стоков

Минерализованные отходы широко распространены в химических производствах, теплоэнергетике и других отраслях промышленности.

Наиболее распространенными методами, позволяющими обезвреживать минерализованные стоки являются термические. Здесь возможны следующие направления:

1. Значительное уменьшение объемов стоков при их предельном концентрировании и хранение этих растворов в искусственных или естественных хранилищах;

2. Выделение из стоков солей и других ценных веществ и применение опресненной воды для нужд промышленности и сельского хозяйства.

Процесс разделения воды и минеральных веществ может осуществляться в две стадии: концентрированно исходного раствора и выделение из него сухого остатка. Если осуществляется первая стадия, то концентрированный раствор направляется на дальнейшую переработку или, в крайнем случае, на захоронение. Можно подавать сточные воды, минуя стадию концентрирования, непосредственно на выделение из них сухих веществ, например, в распылительную сушилку или в камеру сжигания, например циклонный реактор.

На первой стадии применяют выпарные установки различных типов: поверхностные, контактные, холодильные концентраторы. На второй стадии -- сушилки, печи и кристаллизаторы.

Установки термического обезвреживания минерализованных вод должны:

снижать концентрации вредных веществ в очищенной воде до значений, меньших предельно допустимых;

быть надежны в работе и экономичны;

иметь высокую производительность;

обеспечивать получение пресной воды достаточно хорошего качества.

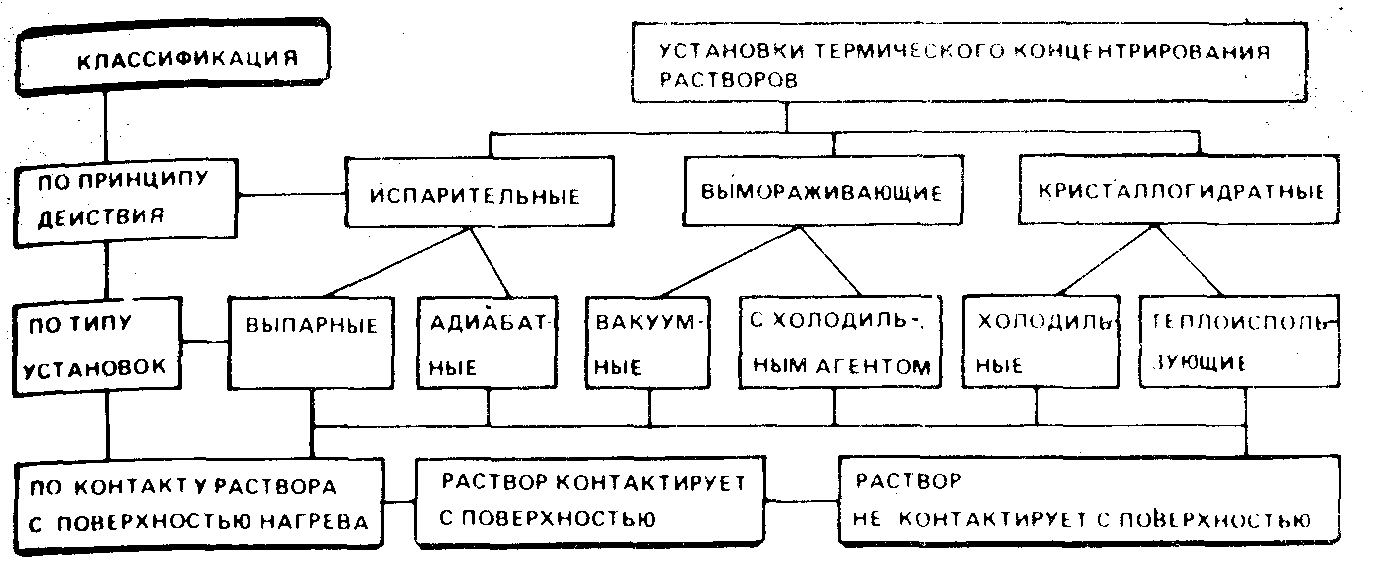

Концентрированно растворов может осуществляться в испарительных, вымораживающих, кристаллогидратных установках непрерывного и периодического действия. Один из возможных вариантов классификации этих установок приведен на рис. 32.

Сушильные аппараты, применяемые в процессах обработки осадков производственных и бытовых сточных вод, были описаны выше.

Рис. 32. Классификация установок для термического концентрирования растворов

Принципиальные схемы других аппаратов для концентрирования растворов, их теория и расчет достаточно полно изложены в курсе "Процессы и аппаратуры химических производств", а также в специальной литературе, поэтому сведения о них приводятся далее в самом общем виде.

В испарительных установках концентрация раствора повышается вследствие удаления паров раствора при испарении жидкости. Эти установки наиболее распространены в технике концентрирования растворов. Они подразделяются на выпарные установки, в которых кипение осуществляется на поверхности нагрева или в вынесенной зоне, и установки адиабатного испарения, в которых испарение перегретой жидкости происходит в адиабатной камере.

Испарительные установки можно условно подразделить на установки, в которых раствор контактирует с поверхностью нагрева, и установки, в которых раствор не контактирует с поверхностью нагрева. В установках первого типа образуются отложения солей с соответствующим снижением плотности теплового потока и производительности установок. Это обусловливает периодические остановки агрегатов для очистки поверхностей нагрева, что снижает технико-экономические показатели и усложняет их эксплуатацию. Степень концентрирования раствора в них существенно ограничена из-за резкого увеличения отложений с ростом концентрации раствора. Для улучшения условий работы приходится применять специальные меры по снижению отложений.

В установках второго типа тепло передается промежуточному гидрофобному жидкому, твердому или газовому теплоносителю, который затем при непосредственном контакте нагревает или испаряет раствор. Нагретый раствор подается в камеры адиабатного испарения. Степень концентрирования раствора в таких установках существенно повышается, так как опасность отложений на поверхностях нагрева практически исключается.

В установках, использующих методы вымораживания, концентрированно минерализованных стоков основано на том, что количество солей в кристаллах льда значительно меньше, чем в растворе, и образуется пресный лед. Вследствие этого по мере образования льда концентрация солей в растворе повышается. Концентрированно минерализованных вод можно также осуществить двумя способами: вымораживанием при испарении под вакуумом либо замораживанием с помощью специального холодильного агента.

В кристаллогидратных установках концентрирование сточных вод основано на способности некоторых веществ (фреоны, хлор и др.) при определенных условиях образовывать кристаллогидраты. При этом молекулы воды переходят в кристаллогидраты, а концентрация растворов повышается. При плавлении кристаллов вновь выделяется вода, которая является гидратообразующим агентом. Процесс гидратообра-зования может происходить при температуре ниже и выше окружающей среды. В первом случае, как правило, необходимо применение холодильных установок, а во втором случае кристаллогидратная установка может использовать низкопотенциальное тепло.

Достоинства вымораживающих и кристаллогидратных установок опреснения и концентрирования заключаются в следующем:

низкий расход энергии (9-12 кВт-ч/м3);

возможность обезвреживания вод различного состава;

использование аппаратов, обеспечивающих концентрирование раствора без его контакта с поверхностью нагрева или охлаждения.

К недостаткам установок следует отнести:

увеличение капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с процессами кристаллизации, транспортирования, промывки льда (недостаточная интенсивность процессов тепло-массопереноса при небольших температурных напорах);

необходимость применения дорогостоящих теплоносителей;

невысокая степень концентрирования растворов из-за трудности разделения кристаллов льда и вязкой суспензии;

повышение расхода энергии с ростом степени концентрирования вследствие понижения температуры замерзания при увеличении концентрации раствора.

Холодильные и кристаллогидратные методы опреснения и концентрирования минерализированных стоков применяются еще сравнительно редко, но в силу своих положительных качеств могут найти в будущем широкое применение.