- •Вопрос 11. Гидротермальное минералообразование.

- •Вопрос 13. Причины многообразия состава магматических пород.

- •Вопрос 20. Минералогия скарнов.

- •Вопрос 37. Складчатые структурные формы: параметры, морфологические и генетические типы.

- •1. Складчатые структурные формы – морфологические и генетические типы.

- •Вопрос 44. Пассивные окраины континентов: строение и состав осадочных формаций.

- •Вопрос 48. Тектонические и геодинамические карты: принципы составления и легенды.

- •Вопрос 73. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. Взаимоотношения нефти, газа и воды в залежах. Классификация залежей.

- •Вопрос 80. Электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •Вопрос 84. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.

- •Вопрос 90. Классификация методов электроразведки по типам полей и моделями среды.

Вопрос 37. Складчатые структурные формы: параметры, морфологические и генетические типы.

1. Складчатые структурные формы – морфологические и генетические типы.

Складкой называется волнообразный изгиб слоя, без разрыва его сплошности.

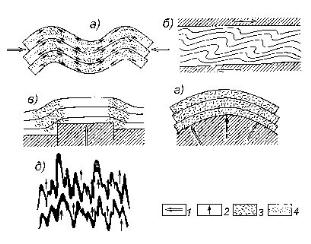

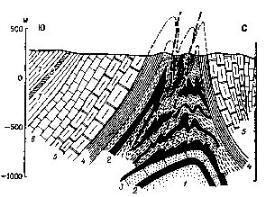

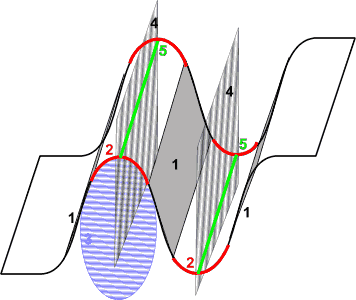

Рис. 1. Сопряжённые складки 1 - Крыло. 2 - Замок. 3 - Ядро. 4 - Осевая поверхность. 5 - Шарнир.

Замок складки - участок, где элементы залегания породы, слагающей складку, изменяются. Противопоставляется крылу складки - участку моноклинального залегания. Ядро складки - внутренняя часть складки, ограниченная какой-либо поверхностью напластования. Осевая поверхность - поверхность, равноудалённая от крыльев складки. В первом приближении - плоскость, состоящая из прямых, называемых осями складки. Шарнир - кривая, образующаяся при пересечении осевой поверхностью поверхностей напластования. Угол складки - угол между крыльями складки. Гребень – линия, соединяющая самые высокие точки поверхности слоя.

Киль – линия, соединяющая самые глубокие точки слоя.

Сопряжённые складки - складки с общим крылом, как на рис. 1.

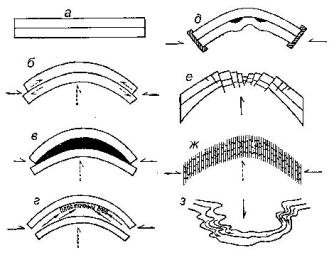

В морфологической классификации складки делятся по ряду признаков: по положению осевой поверхности; по соотношению между крыльями; по форме замка; по углу между крыльями; по соотношению мощностей слоёв на крыльях и в сводах складок и т.д.

По соотношению возраста в замке и на крыльях: антиклинальные и синклинальные.

По положению

осевой поверхности

выделяют симметричные и асимметричные

складки.

Асимметричные

складки могут

быть разделены на четыре вида (рис.

2):

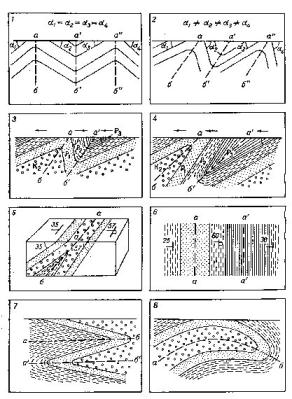

Рис.2

Деление складок по положению осевой

поверхности: 1 – симметричные; 2 –

ассиметричные; 3 – наклонные; 4-6 –

опрокинутые ( 4 – в вертикальном

разрезе, 5 – на блок диаграмме, 6 – в

плане); 7 – лежачие; 8 – ныряющие.

По

соотношению между крыльями складок

выделяют

(рис. 3):

|

Рис. 3 Деление складок по соотношению между крыльями в разрезах: а – простые; б – изоклинальные прямые и опрокинутые (в); г – веерообразные с не пережатым и пережатым (д) ядром. |

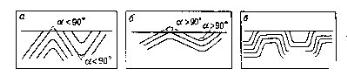

Разновидности складок по углу между крыльями:

● пологие складки с углами между крыльями от 120º до 180º;

● открытые складки с углами между крыльями от 70º до 120º;

● закрытые складки с углами между крыльями от 30º до 70º;

● сжатые складки с углами между крыльями от >0º до 30º;

● изоклинальные складки с параллельными крыльями.

|

Рис. 4. Деление складок по форме замка в разрезе: а – острые или шевронные; б – пологие или округлые; в – коробчатые или сундучные. |

|

Рис. 5. Деление складок в разрезах по соотношению мощностей на сводах и на крыльях: 1 – подобные; 2 – концентрические; 3 – с утоняющимися слоями в своде; 4 – с повышенными мощностями пород в замках. |

По форме замка (рис. 4).

По соотношению мощностей слоёв на крыльях и в сводах складок (рис. 5).

Наиболее широко распространены в природе подобные складки.

|

Рис. 6. Деление складок в плане по соотношению длины (а) и ширины (б): 1 – линейные; 2 – брахиформные; 3 –куполовидные или изометричные. |

По соотношению длины (длинной оси) и ширины (короткой оси)(рис. 6).

|

Рис. 7. Деление складок относительно горизонта: а – прямые симметричные; б – косые или наклонные асимметричные; в –опрокинутые или запрокинутые; г – лежачие. |

|

Рис. 8. Категории складок, выделяемые на геологических планах и картах: 1 – изометричные; 2 – линейно замкнутые; 3 – линейно незамкнутые гармоничные; 4 - линейно незамкнутые дисгармоничные. а – структурно-кинематическая ось; стрелки – шарниры. |

|

Рис. 9. Периклинальные погружения антиклинальной складки (а); центриклинальное погружение синклинальной складки (б). |

По наклону шарнира в замыкающей части складки (или по характеру замыкания) (рис. 9).

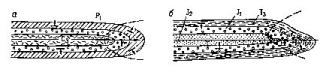

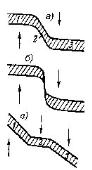

По характеру коленообразного изгиба в горизонтально залегающих толщах и в моноклиналях выделяют флексуры (рис. 10–12), моноклинальные изгибы, структурные террасы и структурные носы. Моноклиналь – структура, которая сложена породами, имеющими одинаковый наклон слоёв.

|

Рис. 10. Схема строения флексуры. |

|

|

Рис. 11. Флексуры: согласная (а) и несогласная (б). |

Рис. 12. Флексура (а) переходящая по простиранию перегиба в сброс (б), и структурная терраса (в). |

Флексуры – коленообразные изгибы в слоистых толщах, выраженные наклонным положением слоёв при общем горизонтальном или наклонном залегании. Флексура в наклонно залегающих толщах пород иногда называется моноклинальным изгибом. Структурная терраса – коленообразный и вытянутый по простиранию изгиб (или местное выполаживание слоёв) в наклонно залегающих толщах, в пределах которого слои залегают горизонтально (рис. 12).

Генетическая классификация.

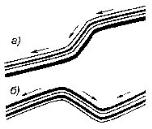

Различия в динамической обстановке позволяют выделить складки продольного и поперечного изгиба, складки скалывания, течения и волочения.

● Складки продольного изгиба развиваются при продольном сжатии, вызванном парой направленных друг к другу сил, либо при одностороннем действии сил, ориентированных обычно горизонтально и действующих вдоль слоистости (рис. 13). Ширина и высота складок продольного изгиба возрастает с увеличением мощности слоёв и вязкости пород, а оси складок обычно ориентированы в поперечном направлении по отношению к сжимающим усилиям. При однородном составе слоистых толщ и двухстороннем сжатии образуются обычно симметричные складки. При одностороннем действии сжимающих сил возникают наклонные или опрокинутые складки, наклон которых указывает на направление действующих сил (рис. 13).

|

Рис. 13. Различные типы складок: а, б – продольного изгиба; в, г – поперечного изгиба; д – течения; 1 – направления действующих сил; 2 – направление перемещения пород; 3 – участки растяжения; 4 – участки сжатия. |

● Складки поперечного изгиба образуются при воздействии сил, ориентированных перпендикулярно к плоскости наслоения (рис. 13). Под воздействием активно поднимающегося вверх ядра (гранито-гнейсового диапира, соляного или гипсового ядра) одновременно с формированием складки поперечного изгиба могут возникать на периферии складки характерные сколы типа сбросов (диапировые).

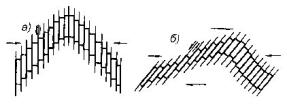

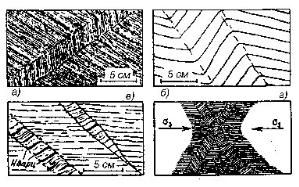

● Складки скалывания или скольжения, в отличие от складок изгиба, образуются без значительного перемещения вещества внутри слоёв в результате перемещения вдоль многочисленных поверхностей, ориентированных субпараллельно осевым поверхностям (рис. 14).

|

Рис. 14. Образование складок скалывания в условиях горизонтального сжатия: а – стоячая складка; б – асимметричная с разной мощностью слоёв на крыльях. |

● Складки волочения (или послойного течения) представляют собой разновидность небольших по размеру дисгармоничных складок. Образуются они в условиях поперечного или продольного изгиба в слоях пластичных пород, заключенных между жесткими породами. Причиной образования этих складок является межслоевое проскальзывание, которое приводит к волочению материала более пластичной породы вслед за перемещающимся слоем жесткой породы (рис. 3.26). Складки волочения всегда асимметричны и осевые поверхности их опрокидываются в сторону замков антиклиналей больших складок. Острый угол, между осевой поверхностью складки волочения и поверхностью напластования, всегда открыт навстречу вектору, показывающему относительное движение неподатливых слоёв (3.27). Эти свойства используются при геологическом картировании для определения положения антиклинальных и синклинальных частей складок и для установления нормального и опрокинутого залегания слоёв.

|

|

Рис. 15. Образование складок волочения: а – выжимание пластичного материала в крыле складки; б – формирование мелких складок в пластичном слое. Стрелками показано направление смещения. |

Рис. 16. Схематическое изображение складок волочения в плане и разрезе (на блок-диаграмме). Стрелки показывают движение (относительное смещение) непластичных слоёв |

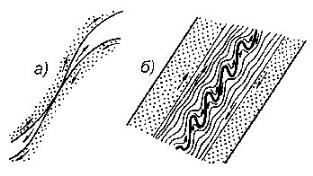

В ряде случаев в высокометаморфизованных породах наблюдаются обращённые складки волочения (рис. 17, 18б), указывающие на обратное направление перемещений между слоями, сминаемыми в складки. Такое явление объясняется либо гравитационным механизмом (сползанием пластических масс вниз по склону) (рис. 21з), либо диапировым механизмом формирования крупных складок, при котором более подвижные или сильнее сжимаемые слои, сминаясь в складки, действуют как поршень на вышележащие слои, заставляя вещество в них перетекать вниз. Эти складки иногда описываются как складки послойного течения, нагнетания или выжимания.

|

|

Рис. 17. Обращённые складки волочения. |

Рис. 18. Обычные (а) и обращённые (б) складки волочения. |

|

Рис. 19. Пластичные слои (черное и белое), смятые в дисгармоничные складки. |

|

Рис. 20. Дисгармоничное смятие пластичных пород в ядре антиклинали, крылья которой сложены более жесткими породами (Карпаты). |

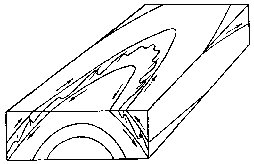

● Складки течения возникают при вязкопластическом состоянии вещества и очень большом значении фактора времени, а также при достаточной разности давлений в окружающей среде, способной вызвать перемещение вещества в слое из участков с высоким давлением к участкам с меньшим давлением (рис. 3.30). Складки течения, как правило являются дисгармоничными (рис. 19, 20).

● Седловидные складки, как полагают некоторые исследователи, образуются в условиях продольного сжатия при наличии серии чередующихся разнородных по компетентности слоёв, где каждый жесткий слой приподнимается в замковой части над более пластичным слоем в виде арки. Образованная полость позднее может быть заполнена рудным или нерудным магматическим материалом, образуя таким образом «седловидные жилы» или факолиты (рис. 21в).

● Блокированные складки также связаны с различным поведением слоёв горных пород при смятии в складки (рис. 21д). Они могут образоваться в условиях продольного сжатия в результате дифференциации движения разных слоёв, их отслаивания и последующей деформации. Возникшие полости могут быть позднее заполнены инородным материалом (породным, рудным и др.).

|

Рис. 21. Механизм образования складок и их главнейшие кинематические типы (по Г.Д. Ажгирею): а – положение слоёв до складчатости; б – складка изгиба со скольжением, не расслоенная; в – седловидная складка или складка изгиба с первично полым отслоением в замке; г – складка изгиба с послойным течением; д – блокированная складка; е – купольная (криптодиапировая) складка; ж – складка скалывания; з – гравитационная складка (складка течения). Сплошные линии – направления максимальных напряжений; пунктир – дополнительные напряжения. |

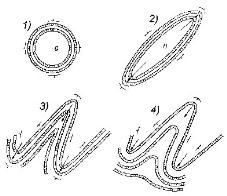

● Птигматитовые складки. Птигматитовыми называются сложнодеформированные тонкие жилы, секущие сланцеватость, а также различные (в основном мелкие) с извилистым рисунком в поперечном сечении складки, в которые эти жилы сминаются (рис. 22).

|

|

Рис. 22. Птигматиовые складки (2) в гнейсе (1). |

Рис. 23 Кинк-складки (кинкбенды). |

● Кинк-складки – образуются в сдвиговых зонах, резко ограниченных сближенными поверхностями, между которыми плоскостные элементы развёрнуты на некоторый угол относительно их положения в окружающей среде (рис. 23). Они развиваются при наличии хорошо развитой системы поверхностей проскальзывания, тонкой слоистости, полосчатости, а чаще всего сланцеватости, после складчатости как самостоятельные структурные формы, предшествующие разрывным нарушениям. Мощность кинк-зон от миллиметров до десятков сантиметров. По кинк-зонам можно определить направление сдвига, что позволяет использовать их для кинематического анализа.

● Складки пластических сдвигов. Наиболее характерными складками в зонах проявления пластических сдвигов являются мелкие асимметричные z-образные (левого рисунка), s-образные (правого рисунка) и колчановидные (sheath folds) складки. Мелкие асимметричные z-образные и s-образные складки являются складками волочения. Образуются они в милонитизированных гнейсах, милонитах и ультрамилонитах. Размеры их от миллиметров до десятков сантиметров и более. По ним можно определить направление сдвига, что позволяет использовать их для кинематического анализа.

●Очковые складки ранее выделялись в областях с интенсивными пластическими деформациями. По морфологии это складки аналогичны колчановидным складкам и нет смысла выделять их как группу самостоятельных складок.