§ 5. Поиски и разведка рудных месторождений

Гравиразведочные работы уже давно получили широкое применение при поисках и разведке месторождений железа, меди, никеля, хромитов, полиметаллов и ряда других. При этом до последнего времени основное внимание уделялось поискам и разведке непосредственно самих рудных тел, что существенно суживало возможности гравиразведки, поскольку она исключалась из работ по изучению структурных особенностей рудных регионов и их геологическому картированию. В какой-то мере это положение оправдывалось тем, что до появления гравиметров основные работы выполнялись вариометрами, приборами с низкой производительностью, что не позволяло применять их для исследований в средних и мелких масштабах. Создание портативных и высокоточных гравиметров качественно изменило возможности гравиметрического метода при исследовании рудных районов, поисках и разведке рудных месторождений. Появилась возможность привлекать гравиразведку для решения задач региональной и структурной геологии таких сложно построенных районов, как районы рудной минерализации. В настоящее время гравиразведка применяется на всех стадиях изучения рудных областей: от региональных исследований и тектонического районирования до детальной и эксплуатационной разведки месторождений. Разведку и поиски рудных тел ведут и из подземных выработок.

Региональные гравиметрические исследования широко используются для изучения глубинного строения рудных районов и составления металлогенических карт. Крупные глубинные структуры, отражающиеся в гравитационном поле, позволяют в некоторых районах установить пространственную связь между распределением аномалий и рудной минерализацией, а в некоторых случаях помогают выявить связь между структурно-металлогеническими зонами и аномалиями. В частности, установлено, что полиметаллический пояс Рудного Алтая, ограниченный Иртышской и Северо-Восточной зонами смятия, приурочен к зоне положительных аномалий силы тяжести. Калбинский редкометальный пояс связан с узкой отрицательной аномалией, протягивающейся вдоль левобережья Иртыша и Иртышской зоны смятия.

Золоторудный пояс, располагающийся западнее параллельно Калбинскому поясу, характеризуется повышением гравитационного поля и приурочен к северо-восточной части зоны повышенных значений силы тяжести. Подобного типа закономерности выявлены и в других рудных районах. Например, зеленокаменный пояс Урала, вмещающий медноколчеданные месторождения, характеризуется повышенным гравитационным полем. Положительными аномалиями отмечаются структуры, к которым приурочены медноколчеданные и полиметаллические месторождения Армении. Редкометальным месторождениям Центрального Казахстана отвечают локальные минимумы силы тяжести. Весьма велико значение гравиразведки при геологическом картировании и металлогеническом прогнозировании в среднем и крупном масштабах (1: 200000, 1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000): для изучения структурных особенностей района, его тектоники, картирования элементов геологического строения (толщи пород определенного литологического состава, антиклинальные складки, зоны тектонических нарушений, массивы интрузивных пород и т. д.), контролирующих размещение рудных месторождений. Внедрение в практику гравиразведочных работ высокоточных гравиметров способствовало дальнейшему расширению детальных исследований, направленных на непосредственные поиски рудных тел и месторождений. Детальные гравиметрические съемки решают также задачи геологического картирования, выделяют и прослеживают геологические факторы, контролирующие распределение рудных залежей литологически благоприятные для локализации рудных тел породы, тектонические нарушения и зоны, контакты и т. п. В отдельных случаях гравиметрические наблюдения из горных выработок могут быть использованы для разведки уже известных рудных тел на стадии эксплуатации.

Постановка гравиразведочных работ в рудных районах имеет целый ряд специфических особенностей, вытекающих из характера изучаемого объекта и геологии рудных месторождений. Горные породы, слагающие рудные районы, как правило, сильно дислоцированы и метаморфизованы, разбиты многочисленными системами сбросов, прорваны интрузиями различного состава. Отдельные комплексы пород характеризуются изменчивостью литологического состава, резкими колебаниями мощности на сравнительно коротких расстояниях. Эти факторы обусловливают чрезвычайно сложную картину гравитационного поля, создают высокий уровень помех геологического происхождения, учесть которые в ряде случаев чрезвычайно трудно. Существенные трудности возникают и при учете влияния рельефа дневной поверхности, который во многих рудных районах сильно расчленен.

Большинство рудных объектов, при поисках которых применяется гравиразведка, обладает большой избыточной плотностью, но размеры рудных тел, представляющих промышленный интерес, зачастую незначительны, и аномальный эффект от них соизмерим с аномалиями нерудного характера. Все эти обстоятельства обусловливают и специфику гравиразведочных работ на рудных месторождениях: при поисках и затем при разведке обнаруженных объектов применяются высокоточные гравиметры, а в некоторых случаях оказывается более целесообразным использовать градиентометры и вариометры. Чтобы выделить аномалии рудных объектов на фоне больших помех, применяют специальную методику полевых наблюдений и обработки полученного материала, а также комплексирование гравиразведки с другими геофизическими методами (в частности, с магниторазведкой и электроразведкой) и бурением. При съемках рудных месторождений количественная интерпретация часто дает ценные результаты, вплоть до оценки запасов полезных ископаемых.

Наиболее широко и эффективно гравиметрическая съемка применяется при поисках и разведке железных руд, хромитов, медно-колчеданных и полиметаллических месторождений.

Железорудные месторождения типа КМА и Кривого Рога уже давно изучаются гравиразведкой. Первые гравиразведочные работы были поставлены именно на железорудном месторождении в Щигровском районе КМА в 1921 г. В 1925 г. гравиразведочные работы были начаты на месторождениях Кривого Рога.

Железорудные месторождения КМА и Кривого Рога связаны с железистыми кварцитами докембрийского возраста. Железорудная толща сложена различного рода сланцами, глинистыми, серицитовыми, роговообманковыми, гранито-гнейсами, песчаниками, известняками, аркозовыми и железистыми кварцитами. Тектоника железорудной толщи очень сложна, метаморфизованные породы собраны в изоклинальные складки, разбиты многочисленными сбросами и надвигами, прорваны более поздними докембрийскими и, возможно, палеозойскими интрузиями. Докембрийские образования были глубоко эродированы и представляют собой серии крутопадающих пластов.

Содержание железа в железистых кварцитах составляет 25 -45%, основным рудным минералом является магнетит. Богатые железные руды с содержанием железа до 50 - 65% образовались в результате либо гидротермального метаморфизма железистых кварцитов, либо выветривания последних. Основными рудными минералами богатых железных руд являются мартит, гематит, сидерит и в редких случаях магнетит. Залежи богатых руд представляют собой оруденелые зоны в головах пластов железистых кварцитов или штоки и отдельные линзы внутри толщи железистых кварцитов. Кристаллические породы докембрия обычно перекрыты более молодыми образованиями, мощность которых в разных районах различна.

Плотность пород железорудной формации довольно хорошо изучена. Плотность железистых кварцитов, богатых железных руд и различных сланцев существенно зависит от содержания в них железа. Железистые кварциты характеризуются весьма широким диапазоном изменения средней плотности: от 2,84 до 3,50 г/см? Переслаивание кварцитов со сланцами приводит к уменьшению средневзвешенного значения плотности кварцитов. Иногда наблюдается повышение общей плотности горизонтов железистых кварцитов в связи с процессами их оруденения. Для богатых железных руд также характерны широкие пределы изменения плотности: от 3,25 до 5,0 г/см3. Амфиболиты и амфиболовые сланцы имеют плотность 2,88 - 3,0 г/см3. Наименьшей плотностью обладают различные сланцы (за исключением амфиболитовых), гнейсы, граниты:2,54 - 2,82 г/см3.

Приведенные величины плотности показывают, что наибольшей плотностью обладают железистые кварциты и богатые железные руды. В зависимости от того, с какими породами контактируют железистые кварциты, их избыточная плотность может меняться в пределах от 0,1 до 1,0 г/см3. Наиболее характерная величина избыточной плотности кварцитов 0,3- 0,6 г/см3.

Достаточно резкая дифференциация метаморфических пород по плотности позволяет расчленять их методами гравиразведки не только на сланцевые и железистые горизонты, но и прослеживать внутри этих горизонтов отдельные слои: оруденелые железистые кварциты, магнетитсодержащие сланцы и т. п.

Среди железных руд наибольшую избыточную плотность относительно плотности кварцитов имеют амфиболо-магнетитовые руды (0,3 - 0,5 г/см3), которые при благоприятном соотношении мощностей могут быть обнаружены гравиразведкой. Руды окисленные мартитовые и гематитовые мало отличаются по плотности от железистых кварцитов. Но если они залегают среди песчаников и сланцев на малой глубине и имеют значительную мощность, то также могу быть прослежены гравиразведкой.

Изучение месторождений железистых кварцитов может быть разделено на три этапа.

Выделение площадей распространения пород железорудной формации, изучение общей структуры железорудного бассейна.

Поиски в пределах этих площадей месторождений железных руд, что сводится к геологическому картированию железорудной толщи.

Поиски богатых руд.

Роль гравиразведки в общем комплексе геофизических методов на различных этапах неодинакова.

Задача первого этапа – обнаружить зоны развития пород железорудной формации в закрытых районах и приближенно оценить их мощность для последующей постановки геолого-геофизических исследований - решаются методами магниторазведки, поскольку железистые кварциты обладают большой магнитной восприимчивостью. Гравиразведкой железистые кварциты выделяются достаточно четкими локальными аномалиями только в случае, если они залегают в виде мощных толщ среди однородных по плотности пород. В большинстве случаев мощность железистых кварцитов невелика, несколько десятков-сотен метров, и их гравитационный эффект составляет десятые доли миллигала, не превышая даже в исключительных случаях нескольких миллигал. Поэтому гравиметровая съемка для непосредственных поисков железистых кварцитов не применяется. На первом этапе гравиразведку используют для изучения общей структуры выделенных магниторазведкой железистых пород, поскольку довольно сложная складчатая структура железорудной формации не всегда находит необходимое отражение в магнитном поле.

В

решении этой задачи гравиразведочные

данные имеют первостепенное значение,

позволяя получить не только плановое

расположение структурных элементов

железорудной формации, но и оценить ее

распространение на глубину. В качестве

примера рассмотрим результаты

гравиразведочных и магниторазведочных

р абот

на одном из железорудных месторождений

(см.рисунок). В данном случав магниторазведкой

определены общие контуры распространения

пород железорудной формации, а на основе

гравиразведочных исследований построены

разрезы, характеризующие строение

железорудной формации по простиранию

и на глубину.

абот

на одном из железорудных месторождений

(см.рисунок). В данном случав магниторазведкой

определены общие контуры распространения

пород железорудной формации, а на основе

гравиразведочных исследований построены

разрезы, характеризующие строение

железорудной формации по простиранию

и на глубину.

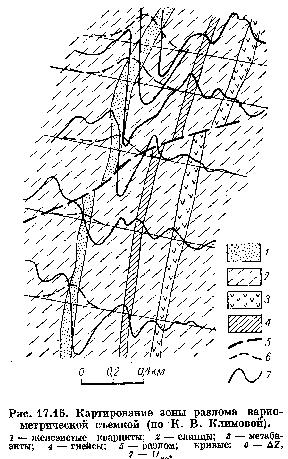

На

втором этапе исследований проводят

детальное картирование площадей

распространения железистых кварцитов,

изучают структурные особенности их

залегания, определяют мощность, выявляют

тектонические нарушения и т. д,. При

решении этих задач основное значение

приобретает гравиразведка. Основным

методом является вариометрическая

(градиентометрическая) съемка, масштаб

и детальность которой определяются

глубиной железорудной формации. Как

правило, работы проводят в масштабе

1:5000 - 1:25000, расстояние между профилями

задают примерно равным средней г лубине

залегания железорудной формации, а

шаг по профилю - в два-три раза меньше

мощности толщи. При необходимости

на участках интенсивного изменения

гравитационного поля проводят

детализационные наблюдения. Рассмотрим

пример картирования двух пластов

железистых кварцитов, которые четко

выделяются по кривым Uхz

(см.

рисунок). К востоку от пород железорудной

формации по кривым Uхz

прослеживаются

породы повышенной плотности, представленные

амфиболитами, которые отделены от

железистых кварцитов довольно мощной

толщей сланцев. Каpтирование

амфиболитов имеет значение при

лубине

залегания железорудной формации, а

шаг по профилю - в два-три раза меньше

мощности толщи. При необходимости

на участках интенсивного изменения

гравитационного поля проводят

детализационные наблюдения. Рассмотрим

пример картирования двух пластов

железистых кварцитов, которые четко

выделяются по кривым Uхz

(см.

рисунок). К востоку от пород железорудной

формации по кривым Uхz

прослеживаются

породы повышенной плотности, представленные

амфиболитами, которые отделены от

железистых кварцитов довольно мощной

толщей сланцев. Каpтирование

амфиболитов имеет значение при

исследовании

общей структуры осадочно-метаморфической

толщи. Районы развития железорудных

формаций характеризуются кроме сложной

складчатой структуры еще и большим

количеством разрывных нарушений. Очень

важно обнаружить и проследить тектонические

нарушения, поскольку с ними очень часто

связаны р удопроявления;

таким образом, наличие нарушений является

одним из поисковых признаков богатых

железных руд. Зоны разлома могут быть

прослежены вариометрической съемкой

по смещению отдельных горизонтов (см.

рисунок) или их исчезновению (см. рисунок).

удопроявления;

таким образом, наличие нарушений является

одним из поисковых признаков богатых

железных руд. Зоны разлома могут быть

прослежены вариометрической съемкой

по смещению отдельных горизонтов (см.

рисунок) или их исчезновению (см. рисунок).

Отличительной

особенностью гравиразведочных работ

на железорудных месторождениях типа

КМА и Кривого Рога является возможность

интерпретировать полученные данные не

только  качественно,

но и количественно - рассчитывать

элементы залегания пластов железистых

кварцитов. Пластовая форма залегания

железистых кварцитов и практически

бесконечная протяженность их по

простиранию и на глубину позволяют

использовать способы расчета для

двухмерных тел: подбор пластов и

суммирование теоретических кривых

Uхz.

качественно,

но и количественно - рассчитывать

элементы залегания пластов железистых

кварцитов. Пластовая форма залегания

железистых кварцитов и практически

бесконечная протяженность их по

простиранию и на глубину позволяют

использовать способы расчета для

двухмерных тел: подбор пластов и

суммирование теоретических кривых

Uхz.

Поиски богатых железных руд являются наиболее сложной задачей и осуществляются комплексом геофизических съемок, хотя до настоящего времени методика этих исследований еще далека от совершенства. Сформулируем геофизические поисковые признаки, которые в некоторой степени облегчают поиски богатых руд.

Общее увеличение избыточной плотности железистых кварцитов, обнаруживаемое на основе интерпретации гравитационных аномалий. Поскольку избыточная плотность кварцитов существенно зависит от содержания железа, то наличие в толще железистых кварцитов прослоев богатых руд увеличивает средневзвешенное значение их плотности.

Понижение интенсивности магнитного поля при сохранении интенсивности гравитационной аномалии. Такое соотношение может указывать на зоны развития процессов мартитизации, т. е. на возможное присутствие богатых руд.

Необходимым условием применения указанных критериев является наличие данных о глубине залегания и характере рельефа верхней кромки железистых пород, так как отсутствие этих данных; приводит к большим погрешностям в интерпретации, в частности к преувеличенным значениям избыточной плотности.

Железорудные

месторождения контактово-метасоматического

типа также

являются объектом гравиметрических

исследований. Железные руды подобных

месторождений представлены магнетитом,

рудными скарнами и отличаются от

вмещающих пород высокой плотностью и

магнитной восприимчивостью: избыточная

плотность руд достигает 1 г/см3,

а

магнитная восприимчивость 1∙10-1

СГС. Благодаря этому руды четко выделяются

гравиразведкой и магниторазведкой (см.

рисунок).

При

поисках месторождений железа

контактово-метасоматического типа

ведущим  геофизическим

методом является аэромагнитная съемка

в масштабе 1:50000. Последующую детализацию

выявленных аномалий осуществляют с

помощью гравиразведочных и магниторазведочных

съемок в масштабе 1:10000. При магнитной

съемке масштаба 1:10000 выделяется множество

слабых магнитных аномалий, которые

могут быть связаны с зонами развития

мартитовых руд или с окисленными в

верхних частях магнетитовыми телами.

Результаты же высокоточных гравиметрических

работ позволяют классифицировать слабые

магнитные аномалии на рудные и безрудные

аномалии. Для определения параметров

рудных тел и предварительной оценки

запасов руд на перспективных участках

проводят детальные гравиметрические

и магнитные исследования в масштабе

1:5000.

геофизическим

методом является аэромагнитная съемка

в масштабе 1:50000. Последующую детализацию

выявленных аномалий осуществляют с

помощью гравиразведочных и магниторазведочных

съемок в масштабе 1:10000. При магнитной

съемке масштаба 1:10000 выделяется множество

слабых магнитных аномалий, которые

могут быть связаны с зонами развития

мартитовых руд или с окисленными в

верхних частях магнетитовыми телами.

Результаты же высокоточных гравиметрических

работ позволяют классифицировать слабые

магнитные аномалии на рудные и безрудные

аномалии. Для определения параметров

рудных тел и предварительной оценки

запасов руд на перспективных участках

проводят детальные гравиметрические

и магнитные исследования в масштабе

1:5000.

Месторождения хромитов в России изучаются гравиразведкой с 1929 г. К настоящему времени накоплен значительный методический опыт подобного рода работ. Основными объектами гравиразведочных работ служат месторождения хромитов Урала и Казахстана. Известны также положительные примеры гравиразведочных работ на хромиты за рубежом: в Турции, на Кубе и др.

Как объект гравиразведки месторождения хромитов имеют ряд специфических особенностей, что обусловливает своеобразие методики гравиметрической съемки.

Месторождения хромитов генетически связаны с массивами ультраосновных пород (дуниты, перидотиты, пироксениты, нориты). Под действием процессов авто- и гидротермального метаморфизма ультраосновные породы сильно изменены, серпентинизированы, местами превращены в серпентиниты. Рудные тела имеют обычно форму линз и жил, иногда штоков и гнезд. Размеры рудных тел, как правило, невелики и для различных месторождений различны. Объем тел может варьировать от десятков до нескольких сотен и даже тысяч кубических метров. Иногда встречаются тела, имеющие объем сотни тысяч и миллионы кубических метров. Рудные тела залегают в серпентинизированных дунитах или перидотитах, вблизи контактов их с вмещающими эффузивно-осадочными или интрузивными породами кислого состава.

Очень часто рудные тела имеют простирание, параллельное контакту ультраосновного массива с вмещающими породами, и крутое падение. Нередко рудные тела разбиты тектоническими нарушениями.

Плотностная характеристика хромитов и вмещающих их пород достаточно хорошо изучена (см. таблицу).

Избыточная плотность хромитов варьирует от 1,0 до 1,5 г/см3, что является благоприятным фактором для постановки гравиразведочных работ. Однако необходимо иметь в виду значительный диапазон изменения плотности серпентинизированных пород, что может создавать аномалии, подобные аномалиям над хромитовыми телами, в случаях, когда среди этих пород залегают остатки неизмененных ультраосновных пород. На хромитовых месторождениях гравиразведочные работы проводят для решения следующих основных задач: оконтуривание и картирование массивов ультраосновных пород, поиски хромитовых рудных тел, разведка хромитовых тел.

Таблица

Плотность хромитов и ультраосновных пород

Порода |

|

Плотность |

|

|

Максимальная |

Минимальная |

средняя |

Серпентиниты |

2.78 |

2.40 |

2.50 |

Серпентинизорованные дуниты и перидотиты |

2.87 |

2.25 |

2.55 |

Пироксениты |

3.15 |

2.90 |

3.00 |

Нориты |

3.10 |

2.86 |

2.95 |

Габбро |

3.10 |

2.82 |

2.95 |

Хромиты |

4.40 |

3.35 |

4.00 |

Применение гравиразведки для оконтуривания и картирования массивов ультраосновных пород основывается на том, что в большинстве случаев эти породы обладают значительной положительной избыточной плотностью относительно вмещающих их эффузивно-осадочных и изверженных пород кислого и среднего состава. Поэтому в большинстве случаев массивы ультраосновных пород выделяются довольно интенсивными положительными аномалиями. Вместе с тем широкий диапазон изменения плотности серпентинизированных ультраосновных пород в некоторых случаях не позволяет установить четких контактов их с вмещающими породами. Поэтому гравиметрические наблюдения по картированию ультраосновных массивов всегда сопровождаются магнитными исследованиями, поскольку ультраосновные породы даже при интенсивной серпентинизации нередко имеют весьма высокую магнитную восприимчивость и четко выделяются в магнитном поле. Комплексное применение гравиразведки и магниторазведки позволяет не только определять контуры ультраосновных массивов, но и изучать их строение, выделять разности ультраосновных пород, прослеживать тектонические нарушения и т. д.

Гравиразведка является практически единственным геофизическим методом, использующимся для поисков рудных тел, сложенных хромитом. Иногда гравиразведка сопровождается магниторазведкой, хотя непосредственное выделение хромитовых тел по магнитным данным зачастую оказывается невозможным из-за резких колебаний намагниченности вмещающих пород. В некоторых случаях магниторазведка позволяет обоснованно отличить положительные гравитационные аномалии, связанные с телами хромитов, от аномалий, обязанных своим происхождением изменению плотности вмещающих пород. Другие геофизические методы (ВЭЗ, микросейсморазведка) используются как вспомогательные для определения подземного рельефа.

П

оскольку

размеры рудных тел хромитов, даже

представляющих промышленный интерес,

незначительны, гравитационный эффект

этих тел носит резко локализованный

характер, аномалии

оскольку

размеры рудных тел хромитов, даже

представляющих промышленный интерес,

незначительны, гравитационный эффект

этих тел носит резко локализованный

характер, аномалии

быстро убывают с удалением от тела. Так же резко сказывается на интенсивности аномалий и глубина залегания рудного тела: с увеличением глубины гравитационный эффект быстро уменьшается. Как правило, аномалии горизонтального градиента силы тяжести составляют десятки и сотни этвеш при расстоянии между экстремумами 10 - 20 м (см рисунок), аномалии силы тяжести измеряются сотыми и первыми десятыми долями миллигала (см. рисунок), в исключительных случаях достигая первых единиц миллигал. Подобные аномалии, очевидно, можно обнаружить только при детальной вариометрической (градиентометрической) или высокоточной гравиметрической съемке. При поисках хромитовых рудных тел наблюдения с вариометрами и гравиметрами проводят по очень густой сети (20 х 20 м) с последующей детализацией обнаруженных аномалий.

Опыт показывает, что гравиразведка может быть использована не только для поисков новых рудных тел, но и для разведки уже известных рудных залежей. Если для района исследований достаточно надежно известна средняя плотность хромитовых залежей, и вмещающих пород, то гравитационные аномалии можно интерпретировать количественно, определять форму, размеры или, что более достоверно, массу (запасы) рудной залежи. Обычно форму и площадь сечения рудного тела находят методом подбора, в случаях же четкой локализации аномалий можно использовать формулы. Но при этом необходимо иметь в виду, что нижняя граница рудного тела определяется неуверенно, и полученная площадь относится к сечению тела до глубины, примерно равной утроенной горизонтальной мощности тела.

Рассмотрим пример использования гравиметрической съемки для разведки рудных тел на одном из хромитовых месторождений (см рисунки). Перед постановкой гравиметрических работ известное рудное тело хромитов было практически выработано, оставшаяся его часть представляла собой горизонтальный слой мощностью около 4 м. На рисунке показан открытый карьер, на дне которого расположено известное рудное

тело.

На основе интерпретации гравитационной

аномалии и м агниторазведочных

данных были определены контуры поперечного

сечения тел, а также подсчитаны запасы

хромитовых руд (330 тыс. т).

Последующая

разведка бурением подтвердила

результаты интерпретации. Запасы

вновь открытых рудных т

агниторазведочных

данных были определены контуры поперечного

сечения тел, а также подсчитаны запасы

хромитовых руд (330 тыс. т).

Последующая

разведка бурением подтвердила

результаты интерпретации. Запасы

вновь открытых рудных т ел

составили по данным бурения 250 тыс. т.

Такое

согласие гравиметрических и буровых

данных (в запасы, определенные по

гравиметрическим данным, входят 80 тыс.

т

известной

части рудного тела) указывает на

правильность выбора избыточной плотности

при расчетах и на тщательность учета

всех мешающих факторов, в частности

рельефа дневной поверхности.

ел

составили по данным бурения 250 тыс. т.

Такое

согласие гравиметрических и буровых

данных (в запасы, определенные по

гравиметрическим данным, входят 80 тыс.

т

известной

части рудного тела) указывает на

правильность выбора избыточной плотности

при расчетах и на тщательность учета

всех мешающих факторов, в частности

рельефа дневной поверхности.

Обычно подобные расчеты по гравиметрическим данным имеют ошибку порядка 25 - 40%, что вполне допустимо при подсчете запасов по низшим категориям.

Сульфидные месторождения изучаются гравиразведкой с 30-х годов, но до последнего времени эти работы имели в известной мере опытный характер в силу специфических особенностей физических свойств сульфидных руд и разнообразия геологических условий сульфидных месторождений. С сульфидными месторождениями связан целый комплекс полезных ископаемых: медь (медноколчеданные месторождения), свинец, цинк (полиметаллические месторождения), никель, кобальт и др.

В геологическом отношении районы сульфидных месторождений характеризуются сложной структурой и тектоникой, многообразием литологических разностей пород. В большинстве своем эти месторождения приурочены к толщам эффузивно-осадочных образований различного возраста. Вмещающие породы часто сильно дислоцированы и метаморфизованы. Для некоторых месторождений устанавливается тяготение их к антиклинальным и брахиантиклинальным структурам, зонам пересечения тектонических нарушений, определенным литологическим разностям пород. Форма рудных тел, весьма разнообразна: это линзы, пласты, жилы, гнезда, штоки. Размеры тел по простиранию и падению варьируют в широких пределах, даже в пределах одного и того же месторождения. Мощность тел колеблется от единиц до нескольких десятков, а иногда и сотен метров.

Состав рудных тел для различных месторождений также весьма разнообразен. В состав руд входят пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, пирротин и другие сульфиды. Помимо массивных руд на отдельных месторождениях широко развиты вкрапленные руды, часто рудные тела сопровождаются широко развитой зоной пиритизации. На сульфидных месторождениях часто присутствуют окисленные руды. Сплошные сульфидные руды имеют довольно выдержанную плотность (4,2 - 4,7 г/см3) в зависимости от минералогического состава сульфидов. Вкрапленные руды имеют достаточно большой диапазон изменения плотности, что определяется процентным содержанием в них сульфидов: 2,9 - 4,2 г/см3. Плотность окисленных руд также меняется в широких пределах: от 2,0 до 3,0 г/см3. Средние плотности различных по составу рудовмещающих пород, различаются между собой на 0,1 - 0,3 г/см3 и в среднем составляют 2,6 - 2,8 г/см3. Из-за разной степени метаморфизма и внутри одной литологической разности пород могут наблюдаться колебания такого же порядка.

Таким образом, сплошные сульфидные руды имеют значительную (до 1,6 - 2,0 г/см3) избыточную плотность относительно вмещающих, пород. Избыточная плотность вкрапленных руд значительно меньше и меняется в широких пределах. Окисленные руды могут иметь не только избыточную, но и недостаточную плотность до -0,6 г/см3.

Большая избыточная плотность сульфидных руд является благоприятным фактором для постановки гравиразведочных работ, при определенных условиях залегания рудных тел и достаточных их размерах можно получить заметные аномалии силы тяжести и градиентов. Но необходимо учитывать целый ряд геологических факторов, создающих аномалии силы тяжести, которые могут быть соизмеримы с аномалиями рудных тел. Сюда относятся резко изменяющаяся мощность рыхлых образований, невыдержанность плотностных характеристик отдельных литологических разностей пород, резко пересеченный рельеф дневной поверхности. Указанные факторы существенно снижают эффективность гравиразведки на некоторых типах сульфидных месторождений. В настоящее время накоплен большой методический опыт гравиметрических исследований на сульфидных месторождениях Урала, Казахстана, Рудного Алтая.

Установлено,

что гравиразведкой отчетливо фиксируются

лишь крупные месторождения, рудные тела

которых имеют преимущественно

линзовидную или пластообразную форму

с крутыми углами падения, размеры тел

по падению и простиранию составляют

первые сотни метров, горизонтальная

мощность изменяется от нескольких

десятков до сотни метров. Аномалии тел

подобного рода составляют не менее 1

мгал,

иногда

3 - 5 мгал,

а

горизонтальная составляющая градиента

силы тяжести достигает нескольких сотен

этвеш. Эти аномалии легко могут быть

обнаружены и выделены на фоне аномалий,

обусловленных другими факторами

нерудного происхождения (см. рисунок).

Если же крупные рудные тела имеют

изометричную форму в плане и резко

ограниченное распространение на глубину

(штоки и гнезда), то величина гравитационных

аномалий может составлять от 0,4 до 1 - 2 мгал

и

от 40 - 50 до нескольких сотен этвеш

(соответственно для силы тяжести и

горизонтальной составляющей градиента).

- 2 мгал

и

от 40 - 50 до нескольких сотен этвеш

(соответственно для силы тяжести и

горизонтальной составляющей градиента).

Месторождения мелкие и средние, рудные тела которых имеют линзообразную или пластообразную форму с крутыми углами падения и горизонтальной мощностью от нескольких метров до первых десятков метров, создают небольшие аномалии, 0,2 - 0,4, иногда до 1 мгал. Значения вторых производных изменяются от десятков до сотен этвеш в зависимости от размеров и глубины залегания руд. Таким образом, эти месторождения могут фиксироваться гравиразведкой только при благоприятных условиях залегания поскольку по величине эти аномалии сравнимы с аномалиями, обусловленными другими факторами: изменяющейся мощностью наносов, неоднородностью пород по плотности и др. Уровень помех геологического происхождения, на фоне которых наблюдаются аномалии рудных тел, для различных месторождений может быть весьма разным, нередко он достигает 0,2 - 0,5 мгал для аномалий силы тяжести и 20 - 50 этвеш для аномалий горизонтальной составляющей rpaдиента. В огромном большинстве случаев такие аномалии-помехи, сравнимы с аномалиями рудных тел. Поэтому постановка гравиразведочных работ на сульфидных месторождениях требует всестороннего и по возможности полного учета всех мешающих факторов создающих аномалии нерудного происхождения.

При поисках сульфидных месторождений используют комплекс методов, включающий магниторазведку и электроразведку, геохимические методы поисков, гравиразведку. Ввиду высокой электропроводности сульфидных руд электроразведочные методы играют основную pоль при поисках рудных тел. Однако электроразведка обнаруживает большое число аномалий проводимости, среди которых только некоторые связаны с рудными телами. Гравиметрическая съемка на выделенных электроразведкой аномалиях позволяет в некоторых случаях решить вопрос о их природе.

Гравиразведочные

исследования в пределах уже известных

сульфидных месторождений могут оказать

существенную помощь в определении

направления разведочных работ (см.

рисунок). Рудное тел, представлено

пиритом, халькопиритом и другими

сульфидами, его

средняя

плотность 3,8 г/см3.

Залегает

тело среди эффузивных образований с

плотностью 2,65 г/см3,

верхняя

часть рудного тела представлена

окисленными рудами с плотностью 2,35

г/см3.

На

основе известного по данным бурения

контура рудного тела была построена

теоретическая кривая Uxz.

Чтобы

добиться у довлетворительного

совпадения наблюденной и теоретической

кривых, пришлось предположить

существование небольшого рудного тела

(слева от основного). Разведочными

работами существование этого тела было

подтверждено.

довлетворительного

совпадения наблюденной и теоретической

кривых, пришлось предположить

существование небольшого рудного тела

(слева от основного). Разведочными

работами существование этого тела было

подтверждено.

Месторождения других полезных ископаемых также могут быть объектом гравиметрических съемок. С повышением точности гравиметрических измерений и разработкой способов учета влияния различных, мешающих факторов применение гравиразведки значительно возросло, появились новые области ее приложения, в частности россыпные, остаточные и другие типы экзогенных месторождений, нерудное сырье (алмазы, пегматиты, корунд), изучение карста и т. д. Объектами исследования при поисках россыпных, остаточных и других месторождений экзогенного происхождения являются кора выветривания, рыхлые образования, рельеф коренных пород, поскольку погребенные долины, лога, депрессии служат местами аккумуляции полезного ископаемого.

Рыхлые образования, заполняющие отрицательные формы рельефа, характеризуются отрицательной избыточной плотностью 0,5 - 1,0 г/см3, что при большой и достаточно резко изменяющейся их мощности позволяет достаточно уверенно прослеживать рельеф коренных пород.

Приведем

пример прослеживания погребенной долины

под н аносами

(см рисунок), с которой связаны россыпные

месторождения золота. На кривой аномалии

силы тяжести погребенная долина

отмечается минимумом. Для детального

исследования погребенных долин, вероятно,

более рационально использовать

градиентометрические наблюдения,

которые позволят изучить мелкие формы

рельефа. Зная в некоторых точках

глубину до коренных пород, по аномалиям

силы тяжести можно получить абсолютные

значения мощности рыхлых образований.

аносами

(см рисунок), с которой связаны россыпные

месторождения золота. На кривой аномалии

силы тяжести погребенная долина

отмечается минимумом. Для детального

исследования погребенных долин, вероятно,

более рационально использовать

градиентометрические наблюдения,

которые позволят изучить мелкие формы

рельефа. Зная в некоторых точках

глубину до коренных пород, по аномалиям

силы тяжести можно получить абсолютные

значения мощности рыхлых образований.

П о

результатам высокоточной гравиметрической

съемки можно картировать депрессии в

коренных породах, выполненные рыхлыми

образованиями, к которым приурочены

месторождения силикатного никеля (см.

рисунок). Пониженные значения силы

тяжести достаточно четко выделяют места

увеличенной мощности наносов, что

подтвердили ВЭЗ и бурение. В данном

случае решение поставленной задачи

гравиразведкой оказалось экономически

более выгодным, чем постановка ВЭЗ

по той же сети. Кроме того, при малой

ширине депрессий и крутых углах наклона

их бортов количественная оценка депрессий

более точно может быть проведена по

данным гравиразведки.

о

результатам высокоточной гравиметрической

съемки можно картировать депрессии в

коренных породах, выполненные рыхлыми

образованиями, к которым приурочены

месторождения силикатного никеля (см.

рисунок). Пониженные значения силы

тяжести достаточно четко выделяют места

увеличенной мощности наносов, что

подтвердили ВЭЗ и бурение. В данном

случае решение поставленной задачи

гравиразведкой оказалось экономически

более выгодным, чем постановка ВЭЗ

по той же сети. Кроме того, при малой

ширине депрессий и крутых углах наклона

их бортов количественная оценка депрессий

более точно может быть проведена по

данным гравиразведки.

В ысокоточные

гравиметрические и градиентометрические

съемки находят применение при поисках

месторождений бокситов платформенного

типа. Горизонты бокситов залегают в

депрессиях фундамента, который

перекрыт мощным чехлом рыхлых образований.

Мощность бокситовых горизонтов составляет

несколько десятков метров, достигая в

глубоко врезанных депрессиях и карстах

первых сотен метров. Для поисков бокситов

довольно успешно применяется

магниторазведка, которая легко

обнаруживает магнитные бокситы на

немагнитном фундаменте. Однако присутствие

изверженных пород и изменяющаяся

намагниченность пород фундамента

осложняют применение магниторазведки,

создавая магнитные аномалии, не связанные

с бокситами. Гравиразведка используется

для разделения аномалий на рудные и

безрудные (см. рисунок). Магнитные

аномалии 50 - 100 гамм и более связаны

с линзами бокситов или с порфиритами.

Но над линзами бокситов аномалии силы

тяжести слабые отрицательные, а над

порфиритами - слабые положительные.

Интенсивность аномалий, как правило,

не превосходит 0,1 - 0,5 мгал.

Гравиразведка

может быть использована при поисках

коренных месторождений алмазов, связанных

с кимберлитовыми трубками, Для разделения

аномалий на рудные и безрудные. Основным

методом для поисков кимберлитовых

трубок является магниторазведка,

Поскольку кимберлиты обладают высокой

магнитной восприимчивостью, то они

легко обнаруживаются аэромагнитной

съемкой масштаба 1:25 000 с последующей

детализацией наземной магнитной съемкой.

Это относится к тем случаям, когда

кимберлиты расположены вне зоны

развития пород трапповой формации. В

зонах траппов, также создающих сильные

магнитные аномалии, кимберлитовые

трубки выделяются магниторазведкой

неоднозначно. Плотность кимберлита

(2,33 - 2,60 г/см3)

меньше

плотности пород трапповой формации

(2,7 - 3,1 г/см3)

примерно

на 0,2 - 0,5 г/см3

и

меньше плотности карбонатных пород

(2,40 - 2,65 г/см3)

на

0,1 - 0,2 г/см3.

Поэтому

над кимберлитовыми трубками, залегающими

в траппах, наблюдаются отрицательные

аномалии силы тяжести; магнитные же

аномалии, связанные с траппами,

сопровождаются положительными аномалиями

силы тяжести (см. рисунок).

ысокоточные

гравиметрические и градиентометрические

съемки находят применение при поисках

месторождений бокситов платформенного

типа. Горизонты бокситов залегают в

депрессиях фундамента, который

перекрыт мощным чехлом рыхлых образований.

Мощность бокситовых горизонтов составляет

несколько десятков метров, достигая в

глубоко врезанных депрессиях и карстах

первых сотен метров. Для поисков бокситов

довольно успешно применяется

магниторазведка, которая легко

обнаруживает магнитные бокситы на

немагнитном фундаменте. Однако присутствие

изверженных пород и изменяющаяся

намагниченность пород фундамента

осложняют применение магниторазведки,

создавая магнитные аномалии, не связанные

с бокситами. Гравиразведка используется

для разделения аномалий на рудные и

безрудные (см. рисунок). Магнитные

аномалии 50 - 100 гамм и более связаны

с линзами бокситов или с порфиритами.

Но над линзами бокситов аномалии силы

тяжести слабые отрицательные, а над

порфиритами - слабые положительные.

Интенсивность аномалий, как правило,

не превосходит 0,1 - 0,5 мгал.

Гравиразведка

может быть использована при поисках

коренных месторождений алмазов, связанных

с кимберлитовыми трубками, Для разделения

аномалий на рудные и безрудные. Основным

методом для поисков кимберлитовых

трубок является магниторазведка,

Поскольку кимберлиты обладают высокой

магнитной восприимчивостью, то они

легко обнаруживаются аэромагнитной

съемкой масштаба 1:25 000 с последующей

детализацией наземной магнитной съемкой.

Это относится к тем случаям, когда

кимберлиты расположены вне зоны

развития пород трапповой формации. В

зонах траппов, также создающих сильные

магнитные аномалии, кимберлитовые

трубки выделяются магниторазведкой

неоднозначно. Плотность кимберлита

(2,33 - 2,60 г/см3)

меньше

плотности пород трапповой формации

(2,7 - 3,1 г/см3)

примерно

на 0,2 - 0,5 г/см3

и

меньше плотности карбонатных пород

(2,40 - 2,65 г/см3)

на

0,1 - 0,2 г/см3.

Поэтому

над кимберлитовыми трубками, залегающими

в траппах, наблюдаются отрицательные

аномалии силы тяжести; магнитные же

аномалии, связанные с траппами,

сопровождаются положительными аномалиями

силы тяжести (см. рисунок).

И звестен

положительный опыт применения

гравиразведки npи

поисках пегматитовых жил. Мощность

пегматитовых жил составляет 0,5 - 10 м,

протяженность

- несколько сотен метров. Пегматитовые

жилы по отношению к вмещающим их породам,

гнейсам различного состава, обладают

отрицательной избыточной плотностью

0,1 - 0,3 г/см3.

Результаты

опытных исследований показали, что

градиентометрической съемкой

можно непосредственно обнаруживать

пегматитовые жилы при благоприятных

условиях: достаточно крутого падении

жил и сравнительно постоянной мощности

рыхлых отложений. В этом случае можно

даже рассчитать параметры пегматитовых

жил.

звестен

положительный опыт применения

гравиразведки npи

поисках пегматитовых жил. Мощность

пегматитовых жил составляет 0,5 - 10 м,

протяженность

- несколько сотен метров. Пегматитовые

жилы по отношению к вмещающим их породам,

гнейсам различного состава, обладают

отрицательной избыточной плотностью

0,1 - 0,3 г/см3.

Результаты

опытных исследований показали, что

градиентометрической съемкой

можно непосредственно обнаруживать

пегматитовые жилы при благоприятных

условиях: достаточно крутого падении

жил и сравнительно постоянной мощности

рыхлых отложений. В этом случае можно

даже рассчитать параметры пегматитовых

жил.

В

ысокоточные

гравиметрические и градиентометрические

измерения

успешно используются при поисках и

разведке корунда. В большинстве случаев

гравиразведка является практически

единственным

геофизическим методом, который эффективен

при поисках

корунда. Наиболее крупные промышленные

месторождения корунда

связаны

с вторичными кварцитами, образовавшимися

в

результате

контактового

метасоматоза эффузивных порфиров с

гранитными

интрузиями,

и представляют собой кварц-серицитовую

породу, иногда со значительным содержанием

андалузита. Плотность вторичных

кварцитов близка к 2,3 - 2,5 г/см3,

плотность

корунда колеблется от 3,5 до 4,0 г/см3,

т.

е. избыточная плотность корунда составляет

1,0 - 1,5 г/см3.

Над

залежами корунда должны наблюдаться

положительные гравитационные аномалии.

Корундовые тела небольших размеров

достаточно четко могут быть выделены

вариометрической съемкой (см. рисунок).

Более крупные залежи достаточно уверенно

выделяются и высокоточной гравиметрической

съемкой (см. рисунок). Основным мешающим

фактором при поисках корунда является

резко пересеченный рельеф в районах

развития вторичных кварцитов, который

сложно учитывать, особенно при

градиентометрических наблюдениях.

ысокоточные

гравиметрические и градиентометрические

измерения

успешно используются при поисках и

разведке корунда. В большинстве случаев

гравиразведка является практически

единственным

геофизическим методом, который эффективен

при поисках

корунда. Наиболее крупные промышленные

месторождения корунда

связаны

с вторичными кварцитами, образовавшимися

в

результате

контактового

метасоматоза эффузивных порфиров с

гранитными

интрузиями,

и представляют собой кварц-серицитовую

породу, иногда со значительным содержанием

андалузита. Плотность вторичных

кварцитов близка к 2,3 - 2,5 г/см3,

плотность

корунда колеблется от 3,5 до 4,0 г/см3,

т.

е. избыточная плотность корунда составляет

1,0 - 1,5 г/см3.

Над

залежами корунда должны наблюдаться

положительные гравитационные аномалии.

Корундовые тела небольших размеров

достаточно четко могут быть выделены

вариометрической съемкой (см. рисунок).

Более крупные залежи достаточно уверенно

выделяются и высокоточной гравиметрической

съемкой (см. рисунок). Основным мешающим

фактором при поисках корунда является

резко пересеченный рельеф в районах

развития вторичных кварцитов, который

сложно учитывать, особенно при

градиентометрических наблюдениях.