- •Оглавление

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным 12

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра 31

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств 63

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным 109

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования 150

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения 176

- •Введение

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным

- •1.1. Общий анализ этапов структурирования эмпирической информации

- •1.2. Концептуальная модель процесса оценивания контролируемых параметров

- •1.3. Совершенствование алгоритмов обработки экспериментальных данных

- •1.4. Современная концепция оценивания измеряемого параметра

- •1.5. Классификация результатов измерения по характеру оценивания погрешности

- •1.6. Концептуальная модель задачи алгоритмизации оценивания результатов измерения

- •1.7. Ретроспективный анализ этапов развития теории оценивания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра

- •2.1. Определение качества задачи оценивания измеряемого параметра

- •2.2. Формирование критерия качества гомоморфной математической модели измерения

- •2.3. Информационная мера степени изоморфности модели

- •2.4. Расчет информационной меры изоморфности

- •2.5. Оценка информационного объема и риска модели измерения

- •2.6. Асимптотическое оценивание пропускной способности математической модели измерения

- •2.7. Асимптотический метод выделения признаков модели измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств

- •3.1. Особенности формирования алгоритмов оценивания в автоматизированных системах управления

- •3.2. Общий анализ алгоритмов оценивания по критерию минимума риска

- •3.3. Общий алгоритм оценки измеряемого параметра

- •3.4. Оптимальный одношаговый алгоритм

- •3.5. Модификации алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.6. Моделирование алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.7. Исследование сходимости алгоритма

- •3.8. Определение весовых коэффициентов алгоритма

- •3.9. Определение начальных условий алгоритма Язвинского при оценке результатов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным

- •4.1. Анализ задачи формирования модели измерения

- •4.2. Принципы построения модели измерения параметра контролируемого объекта

- •4.3. Этапы решения задачи формирования модели измерения

- •4.4. Общая постановка задачи формирования модели измерения

- •4.5. Выбор критерия близости

- •4.6. Способы преобразования переменных модели измерения

- •4.7. Общий анализ формирования модели контролируемого объекта

- •4.8. Решение задачи формирования модели контролируемого объекта

- •4.9. Оптимизация алфавита классов и словаря признаков

- •4.10. Взаимосвязь размерности алфавита классов и качества и эффективности модели измерения

- •4.11. Взаимосвязь размерности вектора признаков и вероятности правильности формирования модели измерения

- •4.12. Формализация задачи оптимального взаимосвязанного выбора алфавита классов и словаря признаков

- •4.13. Формирование оптимального алфавита классов и словаря признаков в условиях ограничений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования

- •5.1. Исследование условий формирования модели измерения задачи оценивания измеряемого параметра

- •5.2. Геометрический способ формирования модели измерения

- •5.3. Лингвистический алгоритм формирования модели измерения на начальных этапах оценивания

- •5.4. Обоснование выбора критерия расхождения для формирования модели измерения по экспериментальным данным

- •5.5. Метод формирования модели измерения

- •5.7. Синтез метода и алгоритма формирования стратегии постановки начальных экспериментов

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6. Найденный квант исключается из множества г, т.Е.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения

- •6.1. Состав устройства формирования модели измерения

- •6.2. Общий анализ устройств формирования моделей измерения

- •6.3. Общий анализ моделирования устройств формирования модели измерения

- •6.4. Структура устройства формирования модели измерения

- •6.5. Моделирование контролируемого объекта

- •6.6. Моделирование средств измерения параметров контролируемого объекта

- •6.7. Моделирование каналов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6.8. Модель алгоритма формирования модели измерения

- •6.9. Модуль оценки качества и эффективности устройства формирования

- •6.10. Модуль управления моделью устройства формирования

- •6.11. Использование принципов опытно-теоретического метода при моделировании устройства формирования

- •6.12. Моделирование в задачах создания и оптимизации устройства формирования

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Системы реального времени Синтез алгоритмов оценивания технологического параметра

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

6. Найденный квант исключается из множества г, т.Е.

Г(p+t) = Г(p+t–1)|{Gp1}.

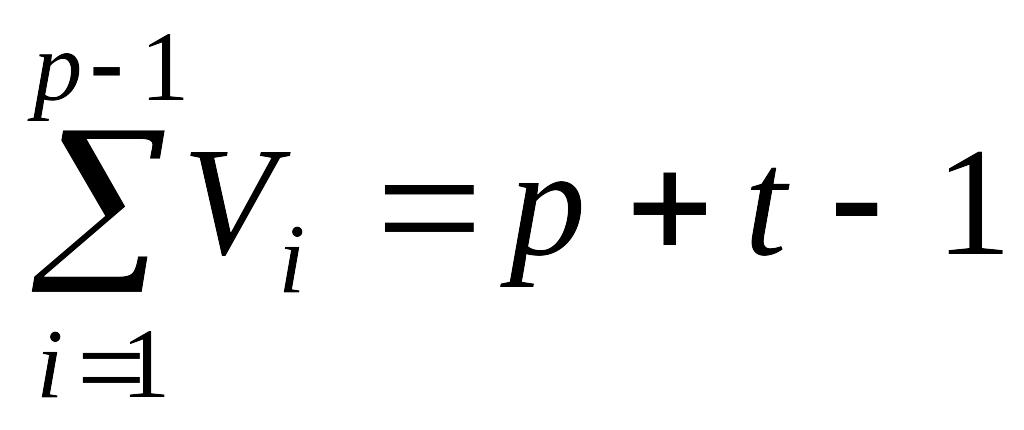

7. При выполнении условия

(i=![]() :

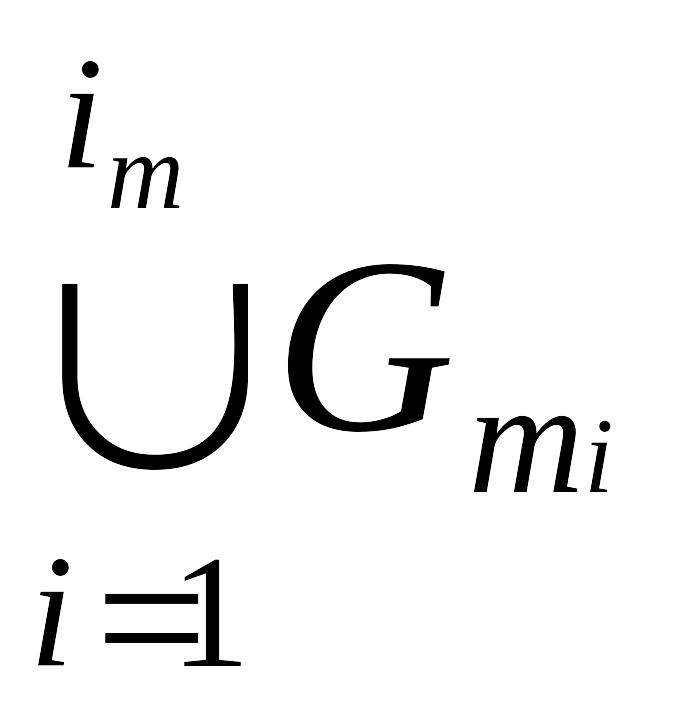

:![]() =Im,

=Im,

квант

Gp1

(Gp–1,1)

обозначается GiVj

и включается в ближайший кластер Гj,

т.е. Vj=Vj+

1; Г![]() = Г

= Г![]() U{GiVj};

t

= t

+ 1, и переходим к п. 8, а в противном случае

к п. 9.

U{GiVj};

t

= t

+ 1, и переходим к п. 8, а в противном случае

к п. 9.

8. Проверяется количество рассмотренных квантов. Если p + t r, то переходим к п.13 (конец алгоритма), в противном случае к п. 5.

9. Найденный квант включается в переходное множество Г, в котором накапливаются кванты, не вошедшие в уже сформированные кластеры, т.е.

Г = ГU{Gp-1,i}.

10. Если множество Г* , то переходим к п. 5. В противном случае переходим к следующему пункту.

11. Среди сформированного переходного множества Г ищется квант Gj1, для которого выполняется условие

(Gj1

Г):

![]() .

.

Найденный квант Gj1 назначается центром нового кластера и переходим к п.13. В противном случае переходим к следующему пункту.

12. Сформированное множество Г объявляется множеством Г, то есть выполняется условие Г = Г, а p = p + 2, и переходим к п. 2.

13. Конец алгоритма.

Описанный

алгоритм выполняет кластеризацию

структур GiГ

с автоматическим выбором количества

кластеров s,

где 2sr.

В любой момент выполнения алгоритма

.

В конце алгоритма s=p,

а

.

В конце алгоритма s=p,

а

![]() .

Преимуществом алгоритма является

кластеризация без повторного пересмотра

элементов.

.

Преимуществом алгоритма является

кластеризация без повторного пересмотра

элементов.

Задача 5.3. Реализовать алгоритм формирования переменных модели измерения.

Решение задачи

Для формирования ММИ целесообразно использовать алгоритм (рис. 5.4):

Устанавливаются начальные значения j = 1, r = 1.

Из множества связей рассматриваемого кластера Гm выбирается первая связь qj

.

.

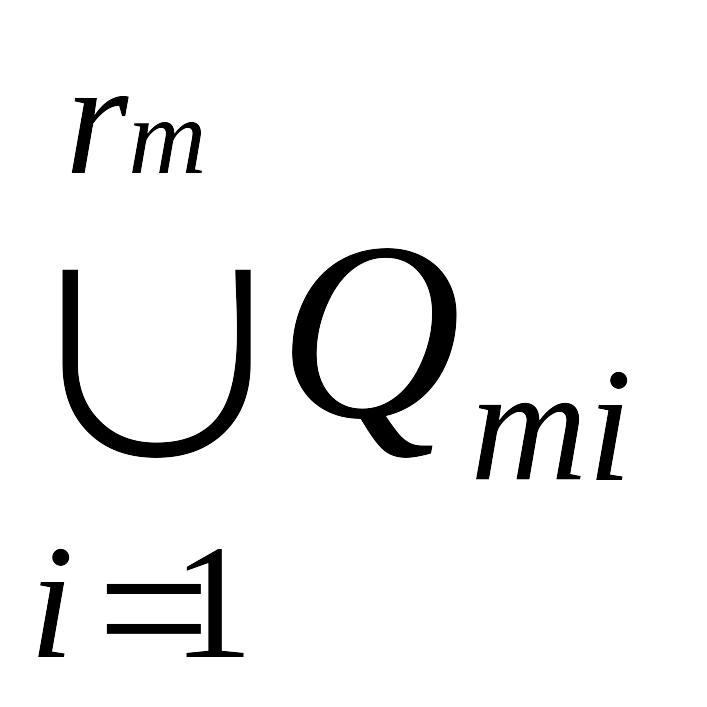

3. Выбранная связь исключается из всех списков связей, представляющих структуры QmiГm, т.е.

(i

=![]() ):

Q

):

Q![]() = Q

= Q![]() {qj}.

{qj}.

4. Определяется риск использования выбранной связи в моделе измерения и при условии Rqi>Rдоп, то j=j + 1 и переходим к п. 2. В противном случае рассматриваемая связь qj включается в множество Q , представляющее типовую структуру Gm, т. е.

Q![]() = Q

= Q![]() .

.

5.

Если

(ПМдоп–ПМi<),

то r=r+1,

и переходим к п.1.

(ПМдоп–ПМi<),

то r=r+1,

и переходим к п.1.

6. В противном случае, определяется риск сформированной модели RM. Если RM>RMдоп, то переходим к п.3 алгоритма множества максимально различающихся квантов. В противном случае переходим к п.7.

7. Конец алгоритма.

В

результате выполнения алгоритма за

Q

итераций получается типовая структура

G

(X

)

кластера Гm

в виде списка упорядоченных квантов.

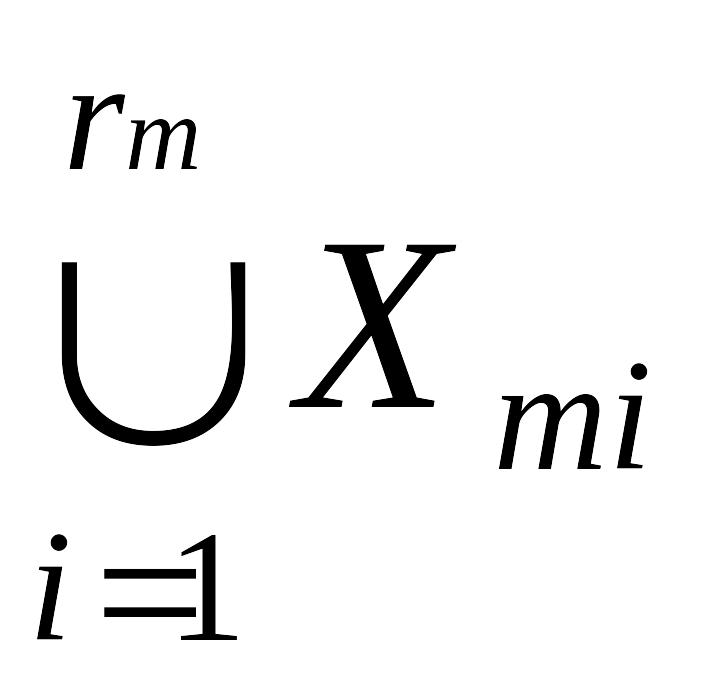

Множество типовых структур является

объединением X

= .

.

Задача 5.4. Сформулировать алгоритм постановки начального эксперимента.

ВВОД

j

= 1; r

= 1

qj

Qmi(j)

= Qmi(j-1){qj}

j

= j

+ 1

Qmi*(j)

= Qmi*(j-1){qj}

![]()

Рис. 5.4. Алгоритм формирования модели измерения на базе кластеров ГМ

Решение задачи

Введенные определения и полученный критерии формирования спектра эксперимента и различия позволяют синтезировать следующий алгоритм управляемого эксперимента. Пусть известно пространство S, множество M, графики функций bAi(u(y), ), bBi(u( ), ), bСk(u) и известно также эталонное пространство Mэ, построенное на этапе обучения системы измерения. Зададим на парах элементов sij M и sijэ Mэ функцию расхождения J(sij, Mэ), тогда действие алгоритма управляемого эксперимента заключается в следующем:

1. В соответствии с пунктом 3 проведенного выше построения, определяется положение области sij в пространстве M по формулам для математического ожидания при равномерном законе распределения случайной величины:

Ai

= 0,5(![]() )

и Bj

=0,5(

)

и Bj

=0,5(![]() ),

),

где x+ и x– – наибольшее и наименьшее значения случайной величины выборки.

2. Выбирается конкретное управляющее воздействие, соответствующее величине математического ожидания для равномерного закона распределения:

Ci

= 0,5(![]() ).

).

3. Находится минимальное значение критерия расхождения для равномерного закона распределения в виде:

I(sij, Mэ) = ln[Si(Ci – Ci0)/(Ai – Ai0)],

где Ci0, Ai0 – начальные значения интервалов анализа соответствующего параметра, Si – функция чувствительности на i-м интервале функции преобразования контролируемого объекта.

4. По результату п. 2 определяется подмножество значений CkU.