- •Оглавление

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным 12

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра 31

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств 63

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным 109

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования 150

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения 176

- •Введение

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным

- •1.1. Общий анализ этапов структурирования эмпирической информации

- •1.2. Концептуальная модель процесса оценивания контролируемых параметров

- •1.3. Совершенствование алгоритмов обработки экспериментальных данных

- •1.4. Современная концепция оценивания измеряемого параметра

- •1.5. Классификация результатов измерения по характеру оценивания погрешности

- •1.6. Концептуальная модель задачи алгоритмизации оценивания результатов измерения

- •1.7. Ретроспективный анализ этапов развития теории оценивания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра

- •2.1. Определение качества задачи оценивания измеряемого параметра

- •2.2. Формирование критерия качества гомоморфной математической модели измерения

- •2.3. Информационная мера степени изоморфности модели

- •2.4. Расчет информационной меры изоморфности

- •2.5. Оценка информационного объема и риска модели измерения

- •2.6. Асимптотическое оценивание пропускной способности математической модели измерения

- •2.7. Асимптотический метод выделения признаков модели измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств

- •3.1. Особенности формирования алгоритмов оценивания в автоматизированных системах управления

- •3.2. Общий анализ алгоритмов оценивания по критерию минимума риска

- •3.3. Общий алгоритм оценки измеряемого параметра

- •3.4. Оптимальный одношаговый алгоритм

- •3.5. Модификации алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.6. Моделирование алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.7. Исследование сходимости алгоритма

- •3.8. Определение весовых коэффициентов алгоритма

- •3.9. Определение начальных условий алгоритма Язвинского при оценке результатов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным

- •4.1. Анализ задачи формирования модели измерения

- •4.2. Принципы построения модели измерения параметра контролируемого объекта

- •4.3. Этапы решения задачи формирования модели измерения

- •4.4. Общая постановка задачи формирования модели измерения

- •4.5. Выбор критерия близости

- •4.6. Способы преобразования переменных модели измерения

- •4.7. Общий анализ формирования модели контролируемого объекта

- •4.8. Решение задачи формирования модели контролируемого объекта

- •4.9. Оптимизация алфавита классов и словаря признаков

- •4.10. Взаимосвязь размерности алфавита классов и качества и эффективности модели измерения

- •4.11. Взаимосвязь размерности вектора признаков и вероятности правильности формирования модели измерения

- •4.12. Формализация задачи оптимального взаимосвязанного выбора алфавита классов и словаря признаков

- •4.13. Формирование оптимального алфавита классов и словаря признаков в условиях ограничений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования

- •5.1. Исследование условий формирования модели измерения задачи оценивания измеряемого параметра

- •5.2. Геометрический способ формирования модели измерения

- •5.3. Лингвистический алгоритм формирования модели измерения на начальных этапах оценивания

- •5.4. Обоснование выбора критерия расхождения для формирования модели измерения по экспериментальным данным

- •5.5. Метод формирования модели измерения

- •5.7. Синтез метода и алгоритма формирования стратегии постановки начальных экспериментов

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6. Найденный квант исключается из множества г, т.Е.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения

- •6.1. Состав устройства формирования модели измерения

- •6.2. Общий анализ устройств формирования моделей измерения

- •6.3. Общий анализ моделирования устройств формирования модели измерения

- •6.4. Структура устройства формирования модели измерения

- •6.5. Моделирование контролируемого объекта

- •6.6. Моделирование средств измерения параметров контролируемого объекта

- •6.7. Моделирование каналов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6.8. Модель алгоритма формирования модели измерения

- •6.9. Модуль оценки качества и эффективности устройства формирования

- •6.10. Модуль управления моделью устройства формирования

- •6.11. Использование принципов опытно-теоретического метода при моделировании устройства формирования

- •6.12. Моделирование в задачах создания и оптимизации устройства формирования

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Системы реального времени Синтез алгоритмов оценивания технологического параметра

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

4.4. Общая постановка задачи формирования модели измерения

Формирование ММИ заключается в конструировании области определения модели, в которой достижимо простое разделение ее переменных, т. е. должна быть решена задача классификации. В качестве составляющих данной области выбираются некоторые параметры объектов (переменные модели), обладающие определенными особенностями относительно заданной модели. Все остальные параметры объектов в процессе формирования ММИ не учитываются, так как они несут информацию только об объекте, но не о модели, и не могут составить набор, гарантирующий простое разделение ее переменных. Переменные модели должны быть инвариантными – малочувствительными по отношению к встречающимся изменениям и искажениям и обладать небольшой избыточностью. При этом требуется осуществлять распознавание идентифицирующей ММИ путем решения задачи преобразования входной информации, в качестве которой рассматриваются признаки распознаваемой переменной формируемой модели, в выходную – в виде заключения о том, к какому классу модели относится распознаваемая переменная. Эта процедура представляет сложный итеративный процесс, однако достаточно несколько итераций для уточнения модели процесса оценивания.

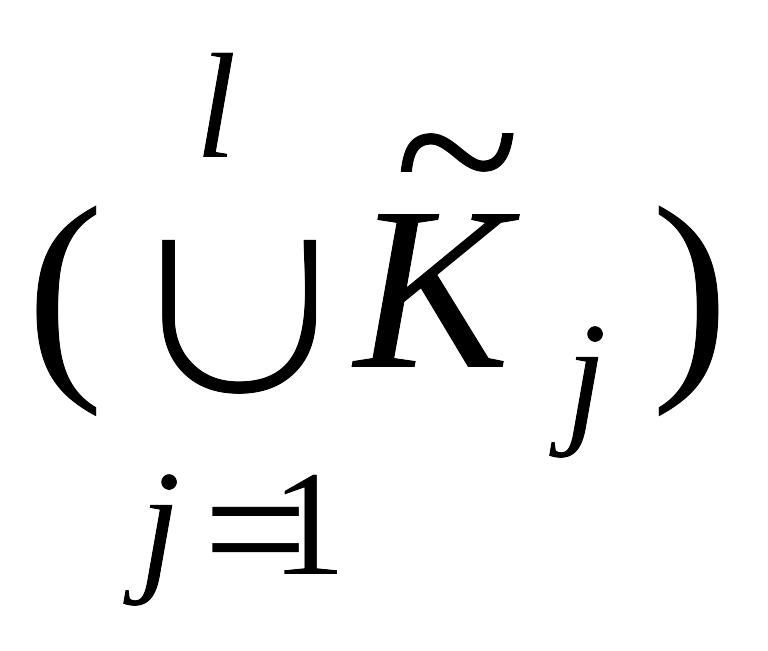

Проведенный концептуальный анализ задачи формирования ММИ позволяет перейти к ее формальной постановке [3, 86]. Пусть в n – мерном евклидовом пространстве Rn задана ограниченная замкнутая область определения модели D. Известно, что область D – объединение конечного числа допустимых классов (подобластей) К1,..., Кi, т.е.

D

=

![]()

и

задана некоторая начальная информация

I0(К1,...,

Кi)

о классах, причем

![]()

![]() =

для всех i

j,

i,

j

= 1, 2,..., l.

Задача формирования модели сводится к

тому, что, используя лишь информацию

I0(К1,...,

Кi)

для произвольного признака х

D,

заданного описанием I(х),

требуется установить, к каким из классов

К1,...,

Кi

принадлежит этот объект. При формировании

начальной информации I0,

если D

– объединение непересекающихся

подмножеств

=

для всех i

j,

i,

j

= 1, 2,..., l.

Задача формирования модели сводится к

тому, что, используя лишь информацию

I0(К1,...,

Кi)

для произвольного признака х

D,

заданного описанием I(х),

требуется установить, к каким из классов

К1,...,

Кi

принадлежит этот объект. При формировании

начальной информации I0,

если D

– объединение непересекающихся

подмножеств

![]() ,

i

= 1, 2,..., t,

т. е.

,

i

= 1, 2,..., t,

т. е.

D

=

![]() ,

,

![]() = ,

i

j,

= ,

i

j,

где

![]() – множества, определенные алгоритмами,

то начальную информацию I0(К1,...,

Кi)

можно задавать континуальной обучающей

информацией в виде набора <

– множества, определенные алгоритмами,

то начальную информацию I0(К1,...,

Кi)

можно задавать континуальной обучающей

информацией в виде набора <![]() 1,

1,

![]() 1;

...;

t,

t>,

где

i

– информационный вектор области

i,

i

= 1, 2,..., t.

1;

...;

t,

t>,

где

i

– информационный вектор области

i,

i

= 1, 2,..., t.

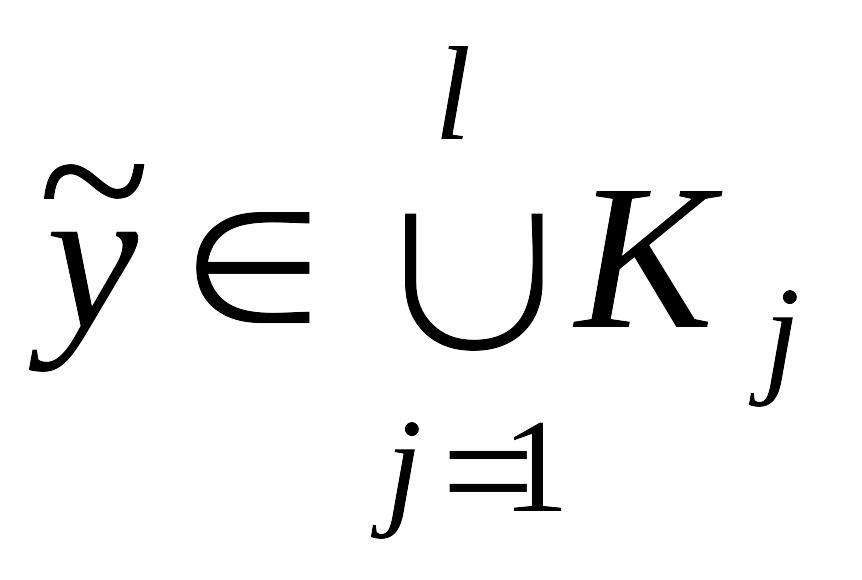

Если классы К1,..., Кi – непересекающиеся ( = для всех i j, i, j = 1, 2,..., l), то = Ki, l = t. Если некоторые пересечения не пусты, то элементами каждого могут быть или объекты какого – либо класса, или объекты, одновременно принадлежащие двум или нескольким классам, т.е. некоторые элементы их пересечения. Поэтому отнесение алгоритмом объекта x в класс Кi означает, что x относится алгоритмом в соответствующие классы, пересечение которых есть . Если для каждого класса К1,..., Кi известны некоторые фиксированные подобласти j Kj, j = 1, 2,..., l (неважно, являются они замкнутыми или открытыми, достаточно лишь, чтобы мера ( j) каждой из этих областей была не нулевая), то решение задачи формирования ММИ

Z = Z(I0( 1, 1;...; i, i), X)

сводится

к тому, чтобы для каждого

![]()

X,

используя лишь начальную информацию,

представленную континуальной обучающей

информацией

X,

используя лишь начальную информацию,

представленную континуальной обучающей

информацией

I0 = I0( 1, 1;...; i, i),

где i = ( i) – информационный вектор области i, i = 1, 2,..., l, определяется к какому из классов К1,..., Кi принадлежит данный признак. Качество решения данной задачи определяется степенью минимизации области

X

D\

и, следовательно, для характеристики ее качества целесообразно оценивать риск решения задачи разбиения с функцией потерь вида

inf

(![]() ),

),

где

X,

.

.

Алгоритм формирования ММИ:

A(x, I0) = (1(x, I0), 2(x, I0),..., t(x, I0)), (4.1)

где i(x, I0): RnJ{0, 1} (i = 1, 2, ..., t) – решающая функция, определенная для всех x Rn; Rn – признаковое пространство; I0J, J – множество стандартных начальных информаций о классах К1, К2,..., Кt Rn, каждая стандартная начальная информация I J (таблица обучения) есть объединение конечных подмножеств данных классов.

Корректный метод и алгоритм формирования ММИ безошибочно классифицирует при любой стандартной начальной информации I0 все объекты xI0, то есть (i(x, I0)=1)(xI0Ki), i=1, 2, ..., t. Осуществленное с помощью метода и алгоритма формирования общей ММИ (4.1) как разбиение на непересекающиеся подмножества , i = 1, 2,..., t позволяет рассчитать величину риска выбора модели каждой ее переменной (см. разд. 2.1), а также риск общей ММИ (см. следствие раздела 2.2). Причем, поскольку формирование ММИ задачи оценивания предполагает последовательное ее уточнение по мере накопления информации, то естественно его назвать асимптотическим методом формирования ММИ, для которой необходима разработка асимптотического метода формирования критерия качества задачи обобщенного оценивания, теоретическому обоснованию которого будет посвящены разделы 3.4 и 3.5.