- •Оглавление

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным 12

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра 31

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств 63

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным 109

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования 150

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения 176

- •Введение

- •Глава 1. Оценивание контролируемых параметров по экспериментальным данным

- •1.1. Общий анализ этапов структурирования эмпирической информации

- •1.2. Концептуальная модель процесса оценивания контролируемых параметров

- •1.3. Совершенствование алгоритмов обработки экспериментальных данных

- •1.4. Современная концепция оценивания измеряемого параметра

- •1.5. Классификация результатов измерения по характеру оценивания погрешности

- •1.6. Концептуальная модель задачи алгоритмизации оценивания результатов измерения

- •1.7. Ретроспективный анализ этапов развития теории оценивания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Критерий качества задачи оценивания параметра

- •2.1. Определение качества задачи оценивания измеряемого параметра

- •2.2. Формирование критерия качества гомоморфной математической модели измерения

- •2.3. Информационная мера степени изоморфности модели

- •2.4. Расчет информационной меры изоморфности

- •2.5. Оценка информационного объема и риска модели измерения

- •2.6. Асимптотическое оценивание пропускной способности математической модели измерения

- •2.7. Асимптотический метод выделения признаков модели измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Выбор алгоритма обработки экспериментальных данных в автоматизированных системах управления и анализ их свойств

- •3.1. Особенности формирования алгоритмов оценивания в автоматизированных системах управления

- •3.2. Общий анализ алгоритмов оценивания по критерию минимума риска

- •3.3. Общий алгоритм оценки измеряемого параметра

- •3.4. Оптимальный одношаговый алгоритм

- •3.5. Модификации алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.6. Моделирование алгоритма обработки экспериментальных данных

- •3.7. Исследование сходимости алгоритма

- •3.8. Определение весовых коэффициентов алгоритма

- •3.9. Определение начальных условий алгоритма Язвинского при оценке результатов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Формирование модели измерения задачи оценивания по экспериментальным данным

- •4.1. Анализ задачи формирования модели измерения

- •4.2. Принципы построения модели измерения параметра контролируемого объекта

- •4.3. Этапы решения задачи формирования модели измерения

- •4.4. Общая постановка задачи формирования модели измерения

- •4.5. Выбор критерия близости

- •4.6. Способы преобразования переменных модели измерения

- •4.7. Общий анализ формирования модели контролируемого объекта

- •4.8. Решение задачи формирования модели контролируемого объекта

- •4.9. Оптимизация алфавита классов и словаря признаков

- •4.10. Взаимосвязь размерности алфавита классов и качества и эффективности модели измерения

- •4.11. Взаимосвязь размерности вектора признаков и вероятности правильности формирования модели измерения

- •4.12. Формализация задачи оптимального взаимосвязанного выбора алфавита классов и словаря признаков

- •4.13. Формирование оптимального алфавита классов и словаря признаков в условиях ограничений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Формирование модели измерения в задаче оценивания параметра по экспериментальным данным на начальном этапе разработки нового электрооборудования

- •5.1. Исследование условий формирования модели измерения задачи оценивания измеряемого параметра

- •5.2. Геометрический способ формирования модели измерения

- •5.3. Лингвистический алгоритм формирования модели измерения на начальных этапах оценивания

- •5.4. Обоснование выбора критерия расхождения для формирования модели измерения по экспериментальным данным

- •5.5. Метод формирования модели измерения

- •5.7. Синтез метода и алгоритма формирования стратегии постановки начальных экспериментов

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6. Найденный квант исключается из множества г, т.Е.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Создание устройств формирования модели измерения

- •6.1. Состав устройства формирования модели измерения

- •6.2. Общий анализ устройств формирования моделей измерения

- •6.3. Общий анализ моделирования устройств формирования модели измерения

- •6.4. Структура устройства формирования модели измерения

- •6.5. Моделирование контролируемого объекта

- •6.6. Моделирование средств измерения параметров контролируемого объекта

- •6.7. Моделирование каналов измерения

- •Типовые задачи и примеры их решения

- •6.8. Модель алгоритма формирования модели измерения

- •6.9. Модуль оценки качества и эффективности устройства формирования

- •6.10. Модуль управления моделью устройства формирования

- •6.11. Использование принципов опытно-теоретического метода при моделировании устройства формирования

- •6.12. Моделирование в задачах создания и оптимизации устройства формирования

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Системы реального времени Синтез алгоритмов оценивания технологического параметра

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

2.2. Формирование критерия качества гомоморфной математической модели измерения

Целью

формирования ММИ ПП А

(рис. 1.1) является его описание MА

на каком - либо формальном языке,

позволяющее изучать поведение реального

ПП при помощи формальных процедур [4].

ММИ MА

должна воспроизводить отношения,

существующие в ПП, и частично ему

гомоморфна. Формально ММИ для ПП А![]() {EА,

RА},

который характеризуется множеством

объектов EА

и отношений RА

на множестве данных объектов, можно

представить в виде MА

{EM,

RM},

где EM,

RM

– элементы модели, соответственно

множество объектов EM

ММИ и отношений RM

на EM.

{EА,

RА},

который характеризуется множеством

объектов EА

и отношений RА

на множестве данных объектов, можно

представить в виде MА

{EM,

RM},

где EM,

RM

– элементы модели, соответственно

множество объектов EM

ММИ и отношений RM

на EM.

Формирование

конкретной ММИ из общей осуществляется

в соответствии с желаемым уровнем ее

адекватности реальному ПП. Уровень

адекватности достигается путем

воспроизведения свойств и отношений,

существующих в реальном ПП, на его ММИ.

Для синтеза модели сложных ПП или датчика

в целом осуществляется ее декомпозиция

на совокупность ММИ E![]() ,

разработка ММИ каждого элемента общей

ММИ, введение их иерархии, потоков

информации между ними и их согласование.

,

разработка ММИ каждого элемента общей

ММИ, введение их иерархии, потоков

информации между ними и их согласование.

Если определены алгебраические описания ММИ MА={EM, RM} и ПП А = {EА, RА}, то при построении модели MА имеет место нечеткость отображения EА, RА в EM, RM. Адекватность модели MА ПП осуществляют путем сравнения выходов yM ММИ MА и выходов yА ПП А при известном входе. Причем через величину разности y= yM – yА можно определить функцию потерь, которая служит оценкой точности ММИ и определяет ее риск [1], а адекватность ММИ ПП можно выразить количественными оценками:

Кэ(e![]() )

= k,

0

1,

k

=

)

= k,

0

1,

k

=

![]() ,

k*

– количество элементов;

,

k*

– количество элементов;

Ко(Г![]() ,

,![]() )

= k,

0

1,

l

=

)

= k,

0

1,

l

=

![]() ,

l*

– количество отношений.

,

l*

– количество отношений.

При

этом значение

имеет смысл оценки истинности отражения

![]() в e

,

а

– истинности отражения отношения

в Г

.

Если объекты моделирования

и отношения

имеют разную важность (веса ak,

bl)

в ММИ MА,

то в качестве оценки адекватности ММИ

MА

ПП А,

полученной путем композиции составляющих

общей модели, следует использовать

выражение

в e

,

а

– истинности отражения отношения

в Г

.

Если объекты моделирования

и отношения

имеют разную важность (веса ak,

bl)

в ММИ MА,

то в качестве оценки адекватности ММИ

MА

ПП А,

полученной путем композиции составляющих

общей модели, следует использовать

выражение

KA

= [![]() Кэ(e

)][

Кэ(e

)][![]() Ко(Г

,

Ко(Г

,![]() )]

= [

k]

[

k], (2.7)

)]

= [

k]

[

k], (2.7)

где = 1, = 1, 0 KA 1.

2.3. Информационная мера степени изоморфности модели

Полученный общий показатель качества ММИ может быть использован для целенаправленного ее поиска в соответствии с работами [76, 84]. В качестве характеристики состоятельности выбора элемента модели заданного ПП по экспериментальным данным в выражении (2.1) используется понятие надежности как вероятности ошибочно отвергнуть модель на основании экспериментальных данных y. При этом модель М рассматривается как параметр распределения y и решается задача проверки гипотезы М = М0 против любой из альтернатив М М, где М0 – модель, используемая для интерпретации результатов измерения y, М – класс альтернативных моделей. Качество АОЭИ определяется надежностью выбора ММИ, то есть изоморфностью модели результатам эксперимента, и надежностью самой операции редукции измерения, которые определяются соответствующими рисками.

Для введения меры, характеризующей степень изоморфности выбранной ММИ, воспользуемся основными положениями теории информации [66]. Риск, характеризующий принятую модель М0 М, определяется, в том числе, уровнем неопределенности в предсказании результата, к которому может привести выбранная модель М0 при оценке состояния объекта. Задача выбора элемента модели ПП относится к классу задач по распознаванию образов, т.е. концептуально выбор элемента ММИ сводится к распознаванию состояния Xi объекта (образа) и выбор конкретного решения на основании распознанного состояния Xi по заданной классификации стандартных моделей М. Таким образом, рассматриваемая задача принятия решения относится к классу задач обучения распознаванию образов.

В задаче выбора элемента модели функция потерь равна нулю (принята правильная модель) либо величине ошибочно принятой оценки модели (принята неправильная модель). Эта особенность задачи минимизации риска выбора элемента модели и определяет специфику данного класса задач. Определённый таким образом риск для задачи классификации позволяет, исходя из общего определения риска, приведенного в разд. 1.2, представить риск выбора элемента модели в следующем виде [80]:

RМ()

= R0![]() = R0

R1,

= R0

R1,

где R0 – квадрат принятой оценки модели; R1 – приведенный риск.

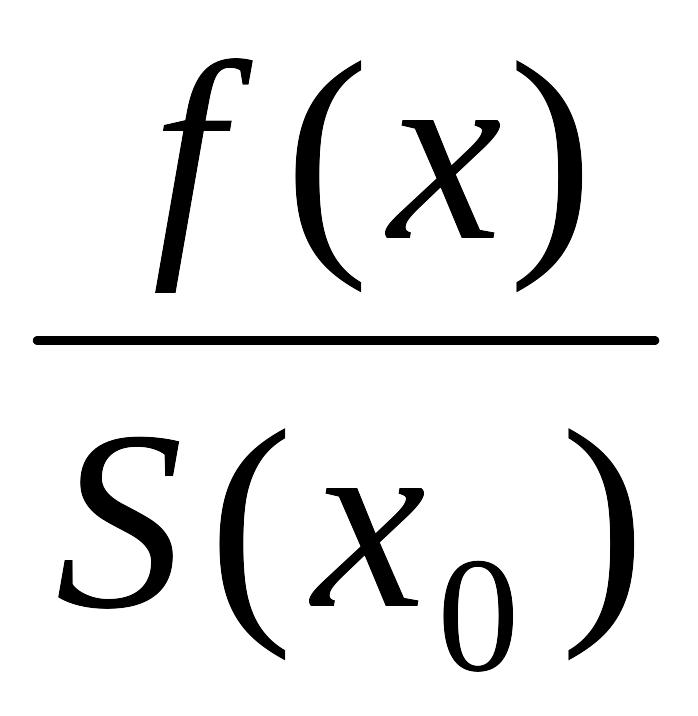

Для конкретизации введенного в соответствии с данным выражением понятия приведенного риска выбора элемента модели, рассмотрим функцию S(x0) = P(х>х0), определяющую вероятность преодоления уровня х0 [87]. Если F(х) функция распределения случайной величины Х, то

S(х0) = 1 – F(х0). (2.8)

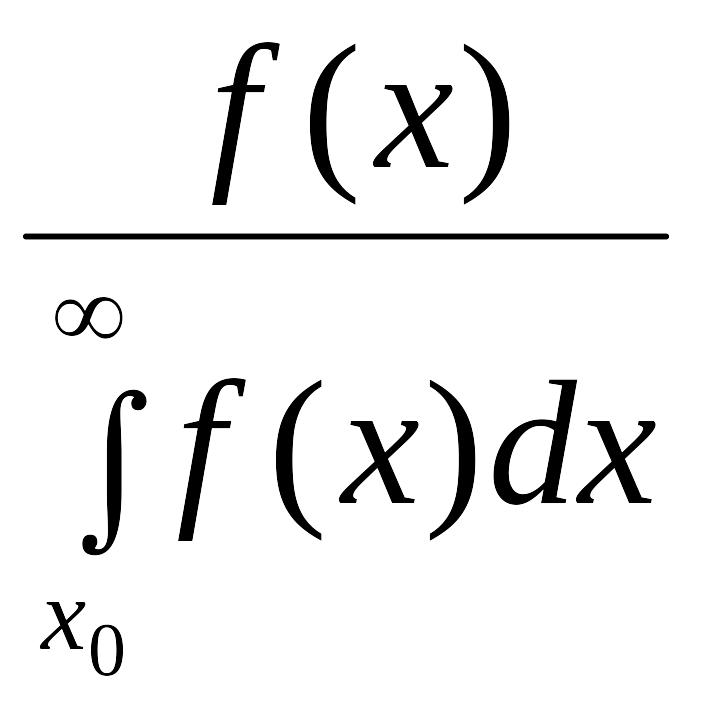

Если

функция распределения F(х)

абсолютно непрерывна, то обозначим

через f(х)

соответствующую плотность распределения

случайной величины. Интенсивностью

риска по элементам с распределением

F(x)

назовем функцию

![]() (х,

x0),

характеризующую совместную плотность

вероятности параметра x

при условии его выхода за заданный

предел x0,

которая определяется выражением (в

соответствии с теоремой Байеса):

(х,

x0),

характеризующую совместную плотность

вероятности параметра x

при условии его выхода за заданный

предел x0,

которая определяется выражением (в

соответствии с теоремой Байеса):

(х,

x0)

= [f(x)f2|1(x

>

x0|x)]/[![]() (x)f2|1(x

> x0|x)dx],

(x)f2|1(x

> x0|x)dx],

где f2|1(x > x0|x) – представляет собой функцию-индикатор множества x>x0. В связи с чем

(x)f2|1(x

> x0|x)dx

=

f2|1(x>x0|x)![]() (x)dx

(x)dx

и, следовательно,

(х,

x0)

= =

=

. (2.9)

. (2.9)

При этом для функции S(x0) из уравнения (2.9), с учетом выражения (2.8), следует

S(х0)

= exp[–![]() (х,

x0)dx]. (2.10)

(х,

x0)dx]. (2.10)

Интенсивность

риска характеризует вероятность выхода

переменной за предел х0

на малом интервале [x0,

x0

+

![]() x),

при условии его достижения значения х0

P(x0

x),

при условии его достижения значения х0

P(x0

![]() x <

x0

+

x|x

> x0)

= =

(x0)

x

+ o(x).

x <

x0

+

x|x

> x0)

= =

(x0)

x

+ o(x).

Определение. Под интегральной интенсивностью риска при выборе по экспериментальным данным элемента ММИ М0М, с заданной областью ее значений D0, понимается условная вероятность P(xD1D0) попадания выходных параметров выбранной модели М0 в диапазон D1D0.

Таким образом, интегральная интенсивность риска выбора элемента модели характеризуется, при выбранной оценке модели, вероятностью P(x D1D0) при условии, что объект находится в заданном исходном диапазоне D0 (условная вероятность), и диапазоном D1, в который может попасть выходной параметр модели. Интегральная интенсивность риска определяет вероятность неправильной идентификации параметра x по экспериментальным данным и равна вероятности ошибки первого рода [114].

Продифференцировав равенство (2.10) по x0, получаем

dS(x0)/dx0=–

(x0)exp[–![]() (х,x0)dx].

(х,x0)dx].

После несложных преобразований имеем [ln f(x0) – ln (x0)] = (x, x0)dх.

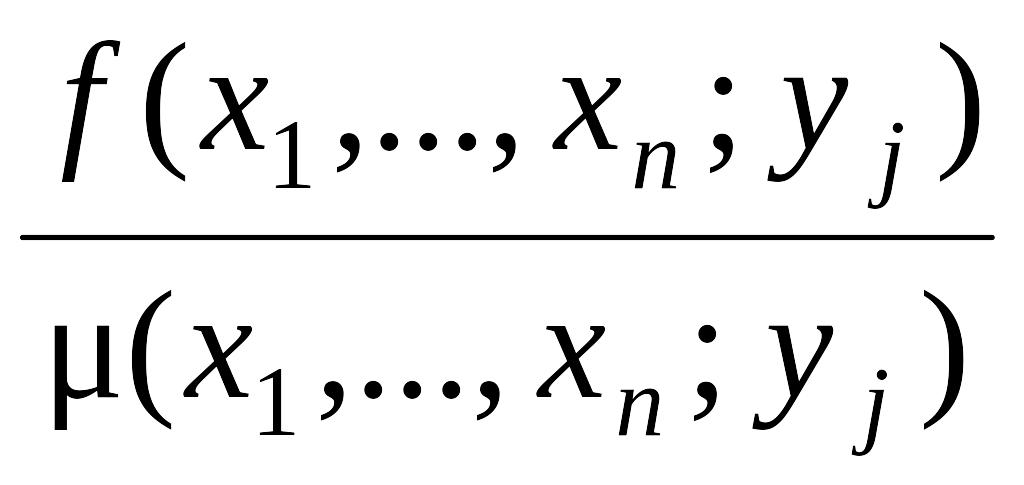

Усреднив интегральную интенсивность риска на интервале [0, х0) по распределению f(х), получаем выражение для приведенного риска:

R1*(x0)

=![]() (х0)

(х0)![]() (x,x0)dхdх0

=

(x,x0)dхdх0

=

![]() (х0)ln

(х0)ln

dх0. (2.11)

dх0. (2.11)

Таким образом, усредненный приведенный риск на заданном интервале усреднения [0, х) совпадает с выражением для энтропии Кульбака–Лейблера [66], то есть равен “функции различения” между статическим распределением f(x) и интегральной интенсивностью риска (x), которая равна плотности вероятности выхода переменной x за заданный предел x0, что совпадает и с интуитивным пониманием риска. Подобно можно определить риск каждого элемента модели и ее отношений, что в итоге позволяет определить риск общей модели по выражению (2.1). Полученная информационная мера изоморфности (2.11) может быть обобщена для статических многомерных и динамических моделей. При этом входными переменными модели является векторная случайная величина X (Х1,..., Хi,..., Хn), а выходными – векторная случайная величина Y (Y1,..., Yj,..., Ym). Тогда риск j-й выходной переменной будет равен

RM{Х1,...,

Хn;

Y}=

R0![]() (х1,...,

хn;

уj)log

(х1,...,

хn;

уj)log

dхdу.

dхdу.

Согласно определению, величина RM(Х1,..., Хn, Yj} характеризует неопределенность выходной величине АОЭИ, которая определяется по вектору входных величин при рассмотрении их совместного влияния на параметр Yj. Данное выражение согласуется с выражением (2.7), которое определяет надежность композиционной модели.