- •Глава 1. Основные планировочные и объемно-планировочные решения по проектированию территории высших учебных заведений 6

- •Глава 2. Требования к участкам высших учебных заведений 14

- •Глава 3. Поэтапное проектирование благоустройства территории 32

- •Глава 1. Основные планировочные и объемно-планировочные решения по проектированию территории высших учебных заведений

- •1.1 Концепции устойчивого развития территории вуЗов

- •Глава 2. Требования к участкам высших

- •2.1 Величина участка и общие требования к проектированию

- •2.2 Планировочные решения основных зон вузовского комплекса

- •Глава 3. Поэтапное проектирование благоустройства территории

2.2 Планировочные решения основных зон вузовского комплекса

Работоспособность и жизнестойкость крупного вузовского комплекса зависит от правильного решения генерального плана, в том числе функционально-планировочного зонирования территории. Для большинства высших учебных заведений выделяются четыре основные функциональные зоны: учебная зона (или учебно-научная) с научными подразделениями; жилая со зданиями культурно-бытового назначения; спортивная, включая зону отдыха; хозяйственная. Кроме того, часто в вузовских комплексах выделяются специальные участки для научно-опытных производств (и отдельных зон), если они не могут войти в состав учебно-научной зоны по требованиям к своему размещению или по величине. Для крупных и крупнейших вузов рекомендуется создавать развитые планировочные зоны.

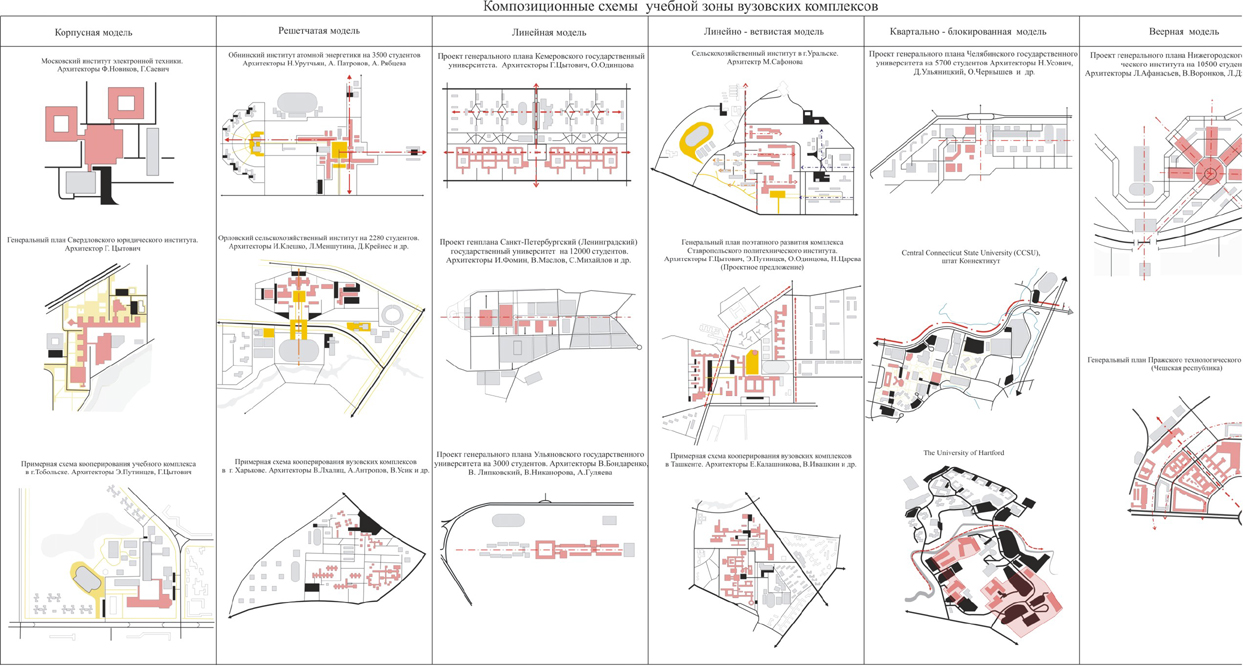

Основная функционально-планировочная зона вуза – учебная. В крупном вузовском комплексе она является самостоятельной, в меньших по размеру вузах может быть объединена с научной зоной. Учебная зона занимает значительную территорию комплекса. На ее размер, помимо количества учащихся, влияют плотность и этажность застройки учебных факультетов. Можно выделить несколько композиционных схем построения учебной зоны (Рис. 13): корпусная, решетчатая, линейная, линейно-ветвистая, квартально-блокированная, веерная и комбинированная модели.

Корпусная модель характерна для малых и средних вузов. Учебная зона занимает значительную часть участка вуза и включает учебный корпус или блок учебных зданий, где размещаются факультеты, управленческий и административный блоки, а также хозяйственная часть вуза. Например, проекты генерального плана Московского инженерно-строительного института им. Куйбышева (архитекторы В. Степанов, Р. Мелкудян и др.), генерального плана Свердловского юридического института (архитектор Г. Цытович) и т.д.

Решетчатая модель предполагает компактное и рациональное размещение зданий факультетов и учебных зданий вуза. Застройка при такой композиции плотная. Решетчатая модель имеет большие возможности для развития учебной зоны. Эта модель учебной зоны применена в проектах генпланов таких вузов как Обнинский институт атомной энергетики (архитекторы Н. Урутчьян, А. Патронов, А. Рябцева), Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Флорида Атлантик университет (штат Флорида, США) и др.

При линейной модели учебная зона представляет собой единую полосу застройки учебными зданиями. При такой модели уменьшается протяженность поперечных пешеходных связей, например, с административно-общественной и жилой зонами. Линейная модель способна к дальнейшему развитию при росте вуза. В проектах генпланов Кемеровского государственного университета (архитекторы Г. Цытович, О. Одинцова), Ульяновского государственного университета (архитекторы В. Бондаренко, В. Липковский и др.), Московского института электроники и автоматики (архитекторы В. Опрапко, Д. Солопов) учебная зона организована по этому принципу.

Линейно-ветвистая модель – композиция учебной зоны построена при помощи основных учебных зданий, которые формируют линейную ось, и дополнительных учебных зданий, расположенных в разных направлениях от основной оси. Застройка учебной зоны равномерная и плотная. Часто между учебными корпусами созданы вузовские скверы для отдыха учащихся и преподавателей. Примерами такой модели являются проектное предложение генерального плана поэтапного развития комплекса Ставропольского политехнического института (архитекторы Г. Цытович, Э. Путинцев и др.), проект генплана cельскохозяйственного института в г. Уральске (архитектор М.Сафонова) и т.д.

Квартально-блокированная модель учебой зоны характеризуется объединением учебных зданий в один или несколько блоков, которые, соответственно, формируют кварталы вуза. Застройка кварталов может быть выполнена несколькими приемами: регулярным или хаотичным.

Рисунок 13. Композиционные схемы учебной зоны вузовских комплексов

Пример регулярной застройки – проект генерального плана Челябинского государственного университета (архитекторы Н. Усович, Д. Ульяницкий и др.), хаотичной – Центральный государственный университет штата Коннектикут (Central Connecticut State University - CCSU), университет в Хартфорде, штат Коннектикут (The University of Hartford).

Веерная модель – застройка учебной зоны расходится лучами от центральной части вуза, радиальные транспортные направления связывают объекты учебной зоны. Проект генерального плана Нижегородского политехнического института (архитекторы Л. Афанасьев, В. Воронков и др.), генеральный план Пражского технологического университета (Чешская республика) имеют веерную модель застройки учебной зоны.

Комбинированная модель – сочетание разных типов композиции учебной зоны, например, в проекте генерального плана развития Львовского государственного медико-фармацевтического института (архитекторы В. Дядюк, Н. Царева) композиция учебной зоны – это комбинация линейной и частично решетчатой композиций. Часто исторически сложившаяся композиция центральной части вуза была в дальнейшем развита и усложнена. Например, генеральный план развития Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (архитекторы Г.Цытович, А.Гарнец, О.Суслова, инженер А.Ляхович) предусматривал веерную модель развития новых учебных и научных зданий. Университет штата Делауэй, США (University of Delaware) изначально был запроектирован и построен с линейной моделью учебной зоны, с ростом вуза композиция усложнилась, и развитие учебной зоны происходит в трех линейных направлениях.

Проанализировав основные композиционные схемы учебной зоны вуза, выявив их многообразие, можно сделать вывод о том, что решение учебной зоны – это индивидуальная черта каждого вузовского комплекса. Руководствуясь общим композиционным решением генплана, учитывая природные особенности местности, обеспечивая короткие транспортные связи и т.д., возле учебной зоны формируют остальные функционально-планировочные зоны вуза. При этом учебная зона должна иметь достаточную территорию, обеспечивающую расположение всех учебных зданий [9].

В вузах с расчетным количеством студентов до 10 тыс. чел. протяженность территории учебной зоны не должна превышать 600 м, что обеспечит 10 - 20 - минутную пешеходную доступность до любого корпуса (в течение перерыва между лекциями). В крупных и крупнейших вузах протяженность территории учебной зоны может составлять более 2 км, поэтому пешеходная доступность (800 м) может быть ограничена одним - двумя факультетами.

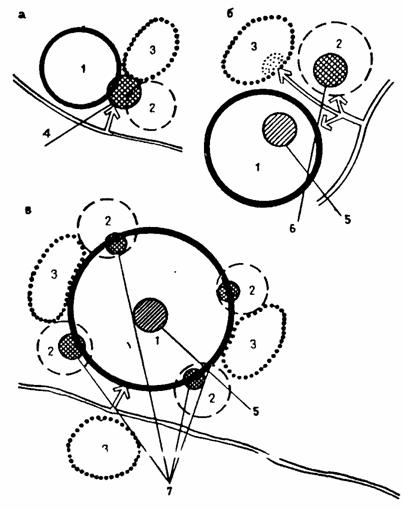

Спортивная зона вуза, как правило, размещается смежно с учебной и жилой зонами. Все спортивные сооружения в вузах с численностью до 10 тыс. студентов рекомендуется объединить, чтобы создать благоприятные условия для проведения учебных и секционных занятий, спортивных соревнований среди студентов, сотрудников и городского населения. Для обеспечения условий проведения учебного процесса спортивно-зрелищную подзону не рекомендуется размещать от учебной зоны на расстоянии, превышающем 1000 - 1400м, что составляет 15 - 20 мин. ходьбы. Физкультурно-тренировочную подзону можно размещать приближенно к жилой зоне студентов в составе оздоровительно-парковой территории вуза и города. Административно-общественный центр с общеинститутскими сооружениями имеет пешеходное сообщение со всеми учебными корпусами, а также с остановками городского транспорта. В крупном вузовском комплексе все важнейшие общественные учреждения рекомендуется размещать вокруг общеинститутского форума – места массовых торжественных мероприятий. Принципиальные схемы построения системы общественных центров в вузах различной величины приведены на рис. 14.

Зона хозяйственных и вспомогательных сооружений вуза располагается обычно на периферии комплекса на участках, менее пригодных для проведения учебного процесса, проживания и занятий спортом. Следует учитывать необходимость создания хорошей транспортной связи с учебно-научными и производственными сооружениями вузовского комплекса, с городскими магистралями. При этом должна исключаться возможность создания помех для проведения учебно-научного процесса и перспективного развития учебного комплекса на участке. На территории хозяйственной зоны следует компактно размещать все инженерно-технические и хозяйственные сооружения вуза [5].

Рисунок 14. Построение системы общественных центров высших учебных заведений (а - до 5000 студентов; б- от 5000 до 10000 студентов; в - свыше 10000 студентов; 1 - учебная зона; 2- жилая зона; 3 - спортивная зона; 4 - общественный центр (общий); 5 -общественно-административный центр; 6 - культурно-бытовой центр жилой зоны; 7 -факультетский общественный центр.