- •Глава 1. Основные планировочные и объемно-планировочные решения по проектированию территории высших учебных заведений 6

- •Глава 2. Требования к участкам высших учебных заведений 14

- •Глава 3. Поэтапное проектирование благоустройства территории 32

- •Глава 1. Основные планировочные и объемно-планировочные решения по проектированию территории высших учебных заведений

- •1.1 Концепции устойчивого развития территории вуЗов

- •Глава 2. Требования к участкам высших

- •2.1 Величина участка и общие требования к проектированию

- •2.2 Планировочные решения основных зон вузовского комплекса

- •Глава 3. Поэтапное проектирование благоустройства территории

Глава 1. Основные планировочные и объемно-планировочные решения по проектированию территории высших учебных заведений

1.1 Концепции устойчивого развития территории вуЗов

Рассмотрим высшие учебные заведения с точки зрения особой комплексной пространственной организации территории, пространственной среды и уникального архитектурно-пространственного облика. Для понимания пространственной структуры и перспектив развития типологии университетских пространственных форм необходимо разобраться в их истории и глобальных трендах, которые существуют в настоящее время, а также наметить основные перспективные модели развития высших учебных заведений, эффективно воплощающиеся в современном мире.

Первоначально университеты как учебные комплексы необязательно предполагали некое единое пространство обучения, но в процессе роста и интеграции обучения, усложнения структуры возникли новые типологические свойства университетского пространства. Университетский кампус как типологическая градостроительная единица университета и форма его физического и пространственного существования возникли относительно недавно. Кампус - кластерный комплекс, включающий в себя учебные, научно-лабораторные, опытно-производственные, общественно-рекреационные и жилые объекты и пространства на единой обособленной территории, принадлежащей одной организации, с преимущественно пешеходной доступностью всех объектов комплекса. Бывают корпоративные, научно-исследовательские и университетские кампусы.

Университетские комплексы как градостроительные объекты, объединенные общей глобальной функцией, бывают нескольких типов, которые сложились на протяжении истории в различных регионах и странах [6].

В общем виде все университетские комплексы как совокупности образовательных объектов мы можем разделить на 3 основных типа: это городские комплексы распределенного типа, городские локальные комплексы интегрированного, или «кампусного», типа и загородные (или пригородные) университетские кампусы, которые несколько редки для территории России (таблица 1).

По результатам Шанхайского рейтинга и рейтинга Таймс около 70 % первых тридцати мест в рейтингах принадлежат университетским комплексам третьего типа. В результате изложенного выше, мы можем наметить критерии и факторы, которые отличают пространственные и архитектурно-планировочные характеристики успешных университетских комплексов. Эти факторы не стопроцентно обязательны, но они наличествуют у большинства кампусов. При развитии университетского комплекса его типология может «размываться», и черты, например, комплекса Йельского университета позволяют отнести его к кампусам первого и второго типов, а новые площадки для его развития создаются за городом по третьему типу. Поэтому нельзя сказать, что кампусы первого или второго типов совершенно непригодны для научного прогресса и учебной деятельности, просто те проблемы, с которыми сталкивается университетский комплекс в процессе развития, неизбежно приводят руководство университета к поиску территорий для развертывания нового пространственного ядра на основе современных принципов.

Таким образом, кратко признаки современного кампуса и критерии, необходимые для устойчивого развития кампуса университета, можно сформулировать следующим образом [6]:

Наличие сильной и открытой идеи и видения концепции развития территории.

Автономия и самоорганизация управлением кампуса, предполагающая наличие обособленной территории и резервных территорий для развития.

Высокие качества и требования к привлекательности архитектурно- пространственной среды университетского комплекса.

Интеграция в природный ландшафт – «Зеленый кампус».

Современная система инженерной и транспортной обеспеченности.

Низкая плотность освоения и застройки.

Безопасность территории.

Рассмотрим подробнее, что представляют собой критерии.

Концепция развития включает «кодекс» и «идентичность» университета как его высшие символические ценности, которые привлекают студентов и профессоров.

Обязательно наличие программы развития, поскольку современный университетский кампус – это не здания, а учебные программы, под которые пространство трансформируется и меняется, которая интегрирована в архитектуру и пространственную структуру ландшафта. Эти идеи проявляются в планировке и функциональном зонировании, а также в архитектурном облике зданий и сооружений.

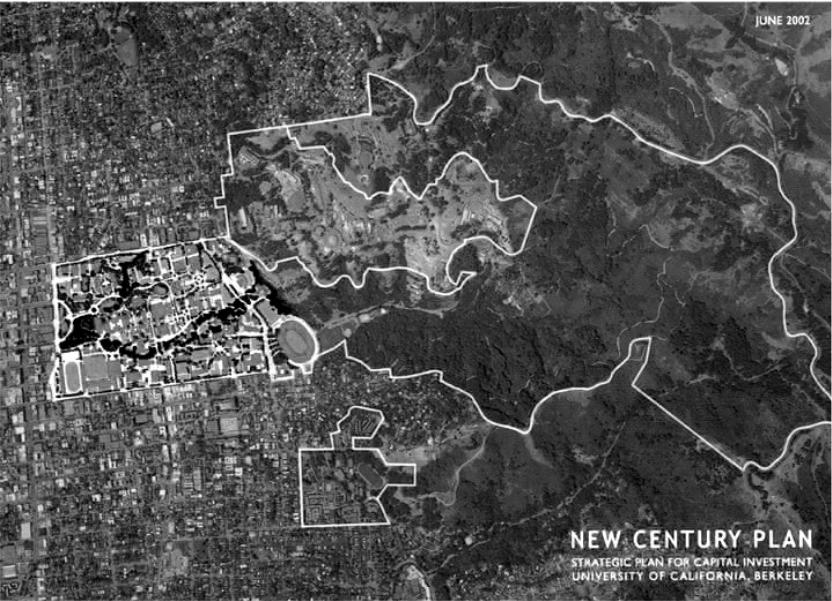

Второй критерий предполагает наличие обособленной территории (на которой расположены объекты университетского комплекса) и резервных территорий для развития (площадь которых во многих случаях значительно превышает площадь освоенной территории), для всех очередей строительства комплекса. Большим плюсом для развития научно-образовательных стратегий университета является наличие в территориальной близости технопарка, обладающего энергетическими и территориальными резервами для развития, особой экономической зоны для реализации инновационных концепций (рис. 1).

Что касается качества и требований к привлекательности архитектурно-пространственной среды кампуса, то она должна отвечать повышенным требованиям к качеству жизни и учебы и в то же время привлекать лучших специалистов и иностранных студентов, с преимущественно пешеходной доступностью всех объектов учебного, социального и жилого профилей. Необходимо наличие внутренних общественных пространств, так же как и наличие открытой для посетителей и горожан «публичной зоны» для формирования общественного входного пространства кампуса и связи его с городом (рис. 2).

Тип кампуса |

Описание |

Характерная территория |

Проблемы |

Примеры |

|

Совокупность университетских объектов, рассредоточенных или рассеянных в городской среде

|

Культурно-социальная городская среда

|

1) устойчивого развития; 2) безопасности. |

Нью-Йоркский университет в Гринвич-Вилладж, Сорбонна в Латинском квартале в Париже, Сити Колледж Нью-Йорк в Гарлеме

|

|

Кампусы высокой плотности в городской застройке

|

Социально комфортная урбанистическая среда крупного города

|

1) развития территории; 2) нового строительства; 3) безопасности; социального комфорта; 4) размещение лабораторных сооружений, требующих обособленного и специального зонирования. |

Массачусетский Технологический институт в Кембридже, кампус «Жюссье» Парижского университета в Латинском квартале |

|

Расположены за пределами плотной городской застройки |

Четко обособленная и защищенная территория с наличием сильной пространственной и транспортной связи с центром города, а так же низкая плотность освоения, высокое качество ландшафтной среды |

- |

Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет в Принстоне, университеты мегакампуса в Гуанчжоу |

Таблица 1

Классификация кампусов

Современная концепция кампуса как многофункционального градостроительного объекта в природной среде предполагает интеграцию в природное окружение и существование в симбиозе с природным окружением. Ландшафт кампуса практически в обязательном порядке включает парковые территории, леса, водные пространства, и одной из наиболее перспективных концепций, которых придерживаются многие развивающиеся известные университеты, является концепция «зеленого кампуса». Она использует экоздания, здания с «нулевым выбросом тепла», и максимально озелененные территории, которые служат одновременно рекреационным целям и являются резервами для дальнейшего развития (рис. 3).

Для полноценного функционирования пространства кампуса университета особенно необходима современная система инженерной и транспортной обеспеченности. Это предполагает наличие быстрого транспортного доступа из центра города – общественным и частным транспортом (авто, трамвай, метро), из других мест (аэропорта и ж/д вокзала), а также существование внутреннего транспорта и своей в какой-то степени автономной системы инженерного обеспечения.

Для многих успешных университетских кампусов характерна низкая плотность освоения территории – в среднем не более 80 чел. на 1 га и низкая плотность застройки – 3–4 уровня для лабораторий и учебных зданий, 4–5 этажей для жилых зданий (при наличии свободной территории). Низкая этажность и человеческий масштаб считаются необходимыми для создания комфортной архитектурной среды университета.

Особое значение для университетского кампуса приобретает проблема безопасности территории (как технической, так и социальной) и проблема социального комфорта. В качестве вопросов обеспечения технической безопасности каждый кампус решает проблемы контроля доступа и безопасности внутреннего пространства, а в вопросах социальной безопасности большое значение имеет задача создания условий для развития толерантных отношений между студентами, между преподавателями и студентами (рис. 4). Создание атмосферы без агрессии и с толерантным отношением основано в первую очередь на воспитании культурной идентичности и формировании университетской культурной традиции.

Рисунок 1. Резервная территория Калифорнийского университета в Беркли

Рисунок 2. Шанхайский транспортный университет. Основное пространство главного кампуса

Рисунок 3. Парк Пекинского университета

Тип города и его социально-культурные характеристики очень важны для кампуса, как и бренд, репутация и характеристики университета как культурно-образовательного центра важны для имиджа города, поэтому кампус не может быть полностью «закрыт» от взаимодействия с городским пространством. В успешных университетах среда и часть входной территории кампуса – это одновременно и городское публичное пространство - студенты и преподаватели, так же как и горожане, могут участвовать в социальных взаимодействиях. Комфортная и устойчивая пространственная среда кампуса – это залог его дальнейшего устойчивого развития.

Одна из основных планировочных идей современного университетского кампуса – сформировать единую архитектурно-пространственную среду с максимальной открытостью и динамичностью всех объектов учебного, социального и жилого профилей. В кампусах публичное и общественное пространство всегда важнее личного, что провоцирует рост социального капитала университета, поскольку общественное пространство порождает социальные взаимодействия между студентами, между преподавателями, порождает также практику самоорганизации студентов, и эти принципы инициативного действия позволяют воспитать активных лидеров, развить структуры самоуправления и саморегулирования жизни кампуса [6].

Рисунок 4. Кембриджский университет