- •Unix: учебный курс Алексей Федосеев

- •Несколько слов об этом курсе

- •Методические рекомендации Введение для лектора

- •Порядок изучения материалов

- •Часть I. Лекции Глава 1. Введение в операционную систему unix

- •Основные концепции операционных систем Обзор компьютерных систем

- •Назначение операционной системы

- •Операционная система как виртуальная машина

- •Операционная система как менеджер ресурсов

- •Архитектура операционной системы

- •Монолитная операционная система

- •Микроядерная операционная система

- •Место unix в истории вычислительных систем

- •Что было до операционных систем

- •Операционные системы для мэйнфреймов

- •Появление операционной системы unix

- •Развитие операционных систем в глобальных сетях

- •Операционные системы для персональных компьютеров

- •Операционные системы для встраиваемых систем

- •Такой разный unix

- •Классификация операционных систем по назначению

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Архитектура unix. Файлы и устройства Особенности архитектуры unix

- •Два кита unix: файлы и процессы

- •Беглый взгляд на архитектуру unix

- •Ядро unix

- •Файловая система unix

- •Особенности файловой системы

- •Виртуальная файловая система

- •Дерево каталогов

- •Устройства и драйверы

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Архитектура unix. Процессы

- •Управление памятью

- •Управление процессами

- •Контекст процесса

- •Планирование процессов

- •Создание новых процессов

- •Процессы и потоки

- •Межпроцессное взаимодействие

- •Разделяемая память

- •Переменные окружения

- •Сигналы

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Глава 2. Использование unix

- •Терминал и командная строка

- •Терминал

- •Управляющие символы

- •Одновременный доступ к системе

- •Командная строка

- •Командная оболочка

- •Приглашение

- •Команды

- •Параметры

- •Шаблоны

- •Перенаправление ввода и вывода

- •Программное окружение

- •Стандартные переменные окружения

- •Служебные символы

- •Процесс выполнения команды

- •Возвращаемое значение

- •Эффективное использование командной строки

- •Редактирование командной строки

- •История команд

- •Автодополнение

- •Средства объединения команд

- •Справочная подсистема

- •Страницы руководства

- •Поиск по руководствам

- •Программа info

- •Документация, поставляемая с программой

- •Интегрированные системы документации

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Введение в безопасность unix

- •Основы информационной безопасности

- •Политика безопасности

- •Управление доступом

- •Аутентификация и авторизация

- •Концепции безопасности unix

- •Пользователи и группы

- •Права доступа

- •Разделяемые каталоги

- •Подмена идентификатора процесса

- •Ограничения базовой модели доступа и её расширения

- •Суперпользователь

- •Аутентификация пользователей

- •Управление пользователями и правами доступа База данных пользователей системы

- •Изменение базы данных пользователей

- •Изменение прав доступа

- •Ограничения сеанса пользователя

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Сеть в unix

- •Введение в сети

- •Семиуровневая модель osi

- •Физический уровень

- •Канальный уровень

- •Сетевой уровень

- •Протоколы Internet: tcp/ip

- •Сетевой интерфейс в unix

- •Конфигурация ip-сетей Сетевой адрес

- •Маршрутизация

- •Служебный протокол icmp

- •Информация о соединениях

- •Настройка сети при загрузке системы

- •Службы Internet Служба доменных имён

- •Удалённый терминал

- •Прокси-серверы

- •Межсетевой экран

- •Концепции iptables

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Глава 3. Базовое администрирование unix

- •Управление службами

- •Загрузка операционной системы Этапы загрузки системы

- •Процесс init

- •Конфигурационный файл init

- •Различия в загрузке unix-подобных систем

- •Системы, наследующие System V

- •Системы, наследующие bsd

- •Системы со смешанной схемой загрузки

- •Системные службы

- •Запуск и остановка служб

- •Автоматическая загрузка служб

- •Какие бывают службы

- •Служба планирования заданий

- •Конфигурация планировщика заданий

- •Запуск программ

- •Сетевые службы

- •Мониторинг и журналирование

- •Служба системного журнала

- •Основные системные журналы

- •Ротация системных журналов

- •Мониторинг пользователей

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Управление программным обеспечением

- •Управление программным обеспечением: роли и задачи Основные роли в создании и использовании по

- •Задачи системы управления программным обеспечением

- •Формы распространения программного обеспечения в двоичной форме или в исходных текстах?

- •Сборочные процедуры как средство управления по

- •Дистрибутивы

- •Дистрибутивы, основанные на сборке программ из исходных текстов

- •Дистрибутивы, основанные на двоичных пакетах

- •Управление пакетами

- •Задачи менеджера пакетов

- •Менеджер пакетов rpm

- •Работа с репозитариями пакетов: apt

- •Источники программ (репозитории)

- •Дополнительные материалы

- •Вопросы

- •Презентация

- •Часть II. Практические занятия

- •Глава 4. Практические занятия по командам unix

- •Методические указания по основным командам unix

- •Команды по работе с файловой системой

- •Команды по работе с текстом

- •Команды, использующие регулярные выражения

- •Практическое занятие. Работа с файлами в unix

- •Сценарий: Знакомство с каталогами unix

- •Сценарий: Изучение типов файлов в unix

- •Сценарий: Поиск системных журналов

- •Сценарий: Архивирование и деархивирование файлов и каталогов

- •Сценарий: Cоздание новых текстовых файлов

- •Сценарий: Разрезание и склеивание файлов

- •Сценарий: Быстрый анализ текстов

- •Сценарий: Поиск строк по регулярным выражениям

- •Задания для самоподготовки

- •Сценарии практического занятия на тему: Работа с файлами в unix

- •Методические указания по командам управления системой в unix Команды получения сведений о системе

- •Команды по работе с процессами

- •Практическое занятие. Сбор сведений о системе и управление процессами

- •Сценарий: Сбор сведений о системе

- •Сценарий: Управление процессами с помощью сигналов

- •Сценарий: Выполнение задач в фоновом режиме

- •Сценарий: Запуск демонов

- •Сценарий: Изменение приоритетов выполняющихся программ

- •Задания для самоподготовки

- •Сценарии практического занятия на тему: Сбор сведений о системе и управление процессами

- •Глава 5. Практическое занятие по безопасности unix

- •Методические указания по командам управления безопасностью в unix Команды по управлению правами

- •Команды по управлению пользователями

- •Практическое занятие. Управление доступом. Управление пользователями Сценарий: Вход в систему и завершение сеанса

- •Сценарий: Изучение базовых прав доступа

- •Сценарий: Переход в режим суперпользователя

- •Сценарий: Изучение базы данных пользователей

- •Сценарий: Добавление и удаление пользователей

- •Задания для самоподготовки

- •Сценарии практического занятия на тему: Управление доступом. Управление пользователями

- •Глава 6. Практические занятия по сетям в unix

- •Методические указания по командам управления сетью в unix Команды по конфигурированию сети

- •Команды по диагностике сети

- •Сценарий: Настройка таблицы маршрутизации

- •Сценарий: Изучение службы доменных имён

- •Сценарий: Простая диагностика работы сети

- •Сценарий: Работа по удалённому терминалу

- •Задания для самоподготовки

- •Сценарии практического занятия на тему: Управление сетью

- •Практическое занятие. Расширенная диагностика и настройка сети

- •Сценарий: Сканирование локальной сети

- •Сценарий: Сканирование удалённых хостов

- •Сценарий: Настройка сетевого экрана

- •Задания для самоподготовки

- •Сценарии практического занятия на тему: Расширенная диагностика и настройка сети

- •Глава 7. Обзор прикладных программ

- •Программы сетевого обмена sendmail: программа отправления почты

- •Параметры команды

- •Wget: консольный загрузчик файлов

- •Параметры команды

- •Настройка

- •Глава 8. Практические занятия по базовому администрированию unix

- •Методические указания по командам управления службами и журналами Текстовые редакторы

- •Рабочий экран

- •Управляющие клавиши

- •Встроенные команды

- •Настройка

- •Рабочий экран

- •Управляющие клавиши

- •Встроенные команды

- •Настройка

- •Режимы работы

- •Команды по управлению службами

- •Команды по мониторингу пользователей

- •Практическое занятие. Управление службами

- •Сценарий: Загрузка системы

- •Команды по работе с репозитарием пакетов

- •Установка или обновление пакета

- •Удаление установленного пакета

- •Обновление всех установленных пакетов

- •Поиск пакетов

- •Приложение a. Список вопросов

Прокси-серверы

Прокси-сервер — специальная служба, расположенная между локальной сетью и Internet, которая обеспечивает доступ в Internet по протоколам прикладного уровня (HTTP, FTP и т. п.) для всех узлов локальной сети. Такой сервер может поддерживать аутентификацию пользователей, учёт и фильтрацию трафика.

Недостатком такой схемы является то, что клиент в локальной сети должен явным образом устанавливать соединение с прокси-сервером для запроса к удаленному узлу в Internet.

Межсетевой экран

Презентация 6-11: межсетевой экран iptables

В UNIX существует мощный механизм анализа сетевых и транспортных пакетов, позволяющий избавляться от нежелательной сетевой активности, манипулировать потоками данных и даже преобразовывать служебную информацию в них. Обычно такие средства носят название firewall («fire wall» — противопожарная стена, брандмауэр), общепринятый русский термин — межсетевой экран.

В различных версиях UNIX функциональность и управление межсетевым экраном может значительно различаться. В семействе операционных систем BSD используются программы ipfw и pf. В данном курсе будет рассматриваться приложение iptables, которое используется для организации межсетевого экрана в Linux.

Концепции iptables

Суть iptables в следующем. Обработка сетевого пакета системой представляется как его конвейерная обработка. Пакет нужно получить из сетевого интерфейса или от системного процесса, затем следует выяснить предполагаемый маршрут этого пакета, после чего отослать его через сетевой интерфейс либо отдать какому-нибудь процессу, если пакет предназначался нашему компьютеру. Налицо три конвейера обработки пакетов: «получить — маршрутизировать — отослать» (действие маршрутизатора), «получить — маршрутизировать — отдать» (действие при получении пакета процессом) и «взять — маршрутизировать — отослать» (действие при отсылке пакета процессом).

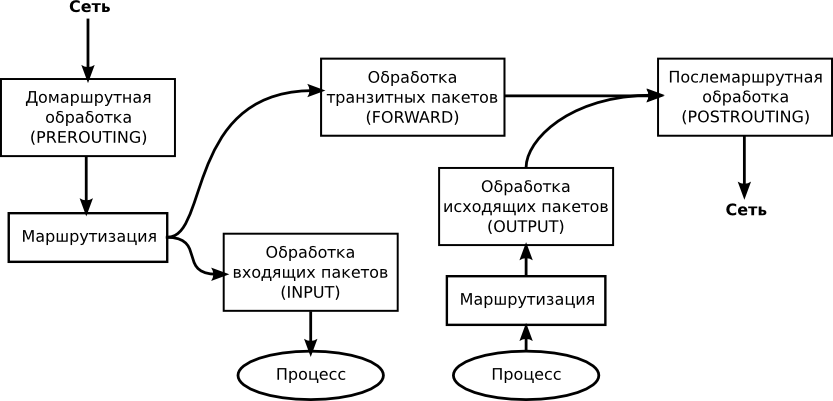

Между каждыми из этих действий системы помещается модуль межсетевого экрана, именуемый цепочкой. Цепочка обрабатывает пакет, исследуя, изменяя и даже, возможно, уничтожая его. Если пакет уцелел, она передает его дальше по конвейеру. В этой стройной схеме есть два исключения. Во-первых, ядро Linux дает доступ к исходящему пакету только после принятия решения о его маршрутизации, поэтому связка «взять — маршрутизировать» остается необработанной, а цепочка, обрабатывающая исходящие пакеты (она называется OUTPUT) вставляется после маршрутизации. Во-вторых, ограничения на «чужие» пакеты, исходящие не от нас и не для нас предназначенные, существенно отличаются от ограничений на пакеты «свои», поэтому после маршрутизации транзитные пакеты обрабатываются еще одной цепочкой (она называется FORWARD). Цепочка, обслуживающая связку «получить — маршрутизировать», называется PREROUTING, цепочка, обслуживающая связку «маршрутизировать — отдать» — INPUT, а цепочка, стоящая непосредственно перед отсылкой пакета — POSTROUTING (см. Рисунок 2.35, «Обработка пакета в iptables»).

Рисунок 2.35. Обработка пакета в iptables

Каждая цепочка представляет собой список правил, последовательно применяемых к анализируемому пакету. Каждое правило описывает некоторый набор свойств пакета и указывает действие, которое нужно произвести над пакетом с такими свойствами. Если пакет не имеет свойств, задаваемых первым правилом, к нему применяется второе, если второе также не подходит — третье, и так вплоть до последнего, правила по умолчанию, которое применяется к любому пакету. Если свойства пакета удовлетворяют правилу, над ним совершается указанное в правиле действие. Действие DROP уничтожает пакет, а действие ACCEPT немедленно выпускает его из таблицы, после чего пакет движется дальше по конвейеру. Некоторые действия, например LOG, никак не влияют на судьбу пакета, после их выполнения он остается в таблице: к нему применяется следующее правило, и т. д. до ACCEPT или DROP.

Одной из важных функций сетевого экрана является подмена адресов и модификация сетевых пакетов. NAT (Network Address Translation — подмена сетевых адресов) — это механизм, позволяющий организовать передачу пакетов между сетями, не имеющими сведений о сетевых адресах друг друга. Этот процесс, чем-то схожий с маршрутизацией, позволяет организовывать шлюзы локальных сетей в Internet, распределять внешние соединения на отдельные машины внутри сети и т. п.

Следует помнить, что чем больше транспортных соединений отслеживается межсетевым экраном, тем больше требуется оперативной памяти ядру Linux и тем медленнее работает процедура сопоставления проходящих пакетов таблице. Впрочем, мощность современных компьютеров позволяет без каких-либо затруднений обслуживать преобразование адресов для сети с пропускной способностью 100Мбит/с и даже выше.

Таким образом, администратору доступны несколько различных средст воздействия на прозодящие в системе сетевые пакеты и установленные сетевые соединения: фильтрация, подмена адресов, изменение различных параметров пакетов. Пример организации межсетевого экрана будет рассмотрен на практическом занятии.

Резюме

Презентация 6-12: резюме

Сеть состоит из различных аппаратно-программных узлов, для объединения которых используются стандартные протоколы. Эталонной моделью взаимодействия таких систем является семиуровневая модель OSI.

Протокол TCP/IP частично реализует уровни OSI. Основные протоколы IP (сетевого уровня) и TCP (транспортного уровня) позволили объединить разрозненные локальные сети в глобальную сеть Internet.

В UNIX основной сетевого взаимодействия является интерфейс, который находится между канальным и сетевым уровнем. Конфигурация TCP/IP включает в себя настройку интерфейса, маршрутизации и сервисов Internet, в первую очередь сервера доменных имен.

Для удаленного управления компьютерами используется программа telnet и её современных защищённый аналог — ssh.

Важным элементом сетевой инфраструктуры является межсетевой экран, который позволяет ограничить сетевой трафик и изменить его свойства. На лекции был рассмотрен межсетевой экран Linux — iptables.

Ключевые термины: OSI, физический уровень, канальный уровень, МАС-адрес, сетевой уровень, маршрутизатор, транспортный уровень, сеансовый уровень, уровень представления, прикладной уровень, сетевой интерфейс, IP-адрес, шлюз, служба доменных имен, удалённый терминал, прокси-сервер, межсетевой экран, цепочка, NAT