Wortbedeutung

1. Komponenten der Wortbedeutung

a) denotative Bedeutung

b) konnotative Bedeutung

2. Struktur der Wortbedeutung

1. Komponenten der Wortbedeutung

Der Terminus Semantik ist griechischer Herkunft: semantikos 'der Bezeichnende', 'der Bedeutende'. Unter der Semantik versteht man:

a) die Lehre von der Bedeutung der sprachlichen Zeichen; lexikalische Semantik entspricht dem Wort Semasiologie;

b) die Bedeutung des Wortes.

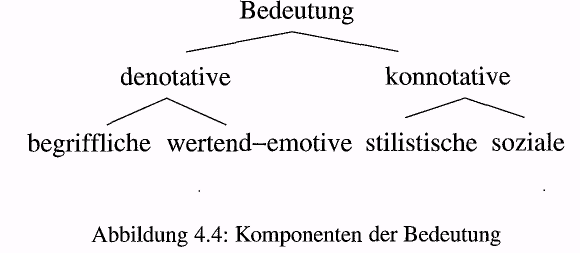

„Bedeutung" ist mentaler Inhalt, den die Sprecher einer Sprache (Individuen, Gruppen, Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften) auf das Formativ beziehen, auf das Formativ bezogen speichern; dieser Inhalt kann Abbild, Begriff, Wissen vom Bezeichneten sein, vom Denotat: denotative Bedeutung (signifikative Bedeutung); es kann auch Mitinformationen über die kommunikativen Rahmenbedingungen der Zeichenverwendung, die Konnotationen, umfassen: konnotative Bedeutung.

Also, die lexikalische Bedeutung ist komplexer Natur. Sie enthält zwei Komponenten: die denotative und konnotative Komponente.

a) Denotative Bedeutung

Die Klasse von Objekten, auf die sich ein Formativ bezieht, nennen wir das Denotat des Lexems. Die Bedeutung, die sich als Kenntnis des Denotats beschreiben lässt, nennen wir die denotative Bedeutung. Die denotative Bedeutung enthält solche Merkmale, die sich in der Praxis des Alltags und nicht etwa in einem wissenschaftlichen Klassifikationssystem bedeutsam sind.

In den Wortbedeutungen sind jene Merkmale gespeichert, die zu einer Zeit für das Denken und Kommunizieren in sozialen Gruppen oder ganzen Gemeinschaften wesentlich sind.

In die denotativen Bedeutungen gehen auch solche Merkmale ein, die sich aus Einstellungen der Menschen zum Bezeichneten ergeben. Sie können etwas als schön oder häßlich, als nützlich oder schädlich, als sinnlos oder sinnvoll empfinden. Mit den Wörtern können sich usuell Wertungen und Gefühlswert verbinden. So enthalten viele Wörter neben und in Verbindung mit der begrifflichen Komponente, die den Kern der Wortbedeutung ausmacht, eine wertende und eine emotionale Komponente.

Wörter, wie gerecht, sauber, liebevoll, sich versündigen, helfen, morden, Verbrechen, Dieb, Mörder, Treue, Güte enthalten solche positiven oder negativen Wertelemente, die Ausdruck der Bewertung des Bezeichneten durch die Sprachgemeinschaft oder soziale Gruppen sind. Diese Wertungen können positive oder negative Gefühle auslösen.

Der Gefühlswert kann auf Eigenschaften des Denotats beruhen, weil die Denotate bei der Mehrzahl der Angehörigen einer Sprachgemeinschaft positive oder negative Gefühle erzeugen. So benennen die Wörter schlüpfrig (скользкий, маслянистый), schlierig (слизистый, скользкий), schleimig (слизистый, клейкий) Eigenschaften, die von den meisten Menschen als unangenehm empfunden werden.

b) Konnotative Bedeutung

Konnotationen sind über die denotative Bedeutung hinausgehende Informationen, die mit einem Formativ verbunden sind. Konnotative Merkmale sind solche, die sich nicht auf die Denotatsklassen selbst beziehen, sondern zusätzliche stilistische, emotionale, expressive, wertende Komponenten enthalten. Sie signalisieren usuelle kommunikative Rahmenbedingungen der Wortverwendung.

Im Sprachgebrauch können durch die Konnotationen zusätzliche Informationen über Sprecher/Schreiber, über die Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern und damit über die soziale Situation übermittelt werden. Konnotationen können subjektiv und individuell sein.

Konnotationen verweisen auf:

1) die emotionalen Bedingungen des Wortgebrauchs

Sie zeigen sowohl die emotionale Einstellung des Sprechers zum Denotat, als auch die emotionalen Beziehungen zwischen den Partnern. Die Wörter /können als /scherzhaft/, /ironisch/, /spöttisch/, /zärtlich/, /abwertend/ konnotiert sein.

Scherzhaft wirken usuell Wörter wie Drahtesel für .Fahrrad', sie können aber auch in bestimmten Situationen als beleidigend, pejorativ aufgefasst werden. Als abwertend sind z. B. Köter, Rasenlatscher, Schwarte (für Buch) konnotiert; zärtlich Täubchen, Dummerchen, Dickerchen.

2) die kommunikative Ebene des Sprachgebrauchs / Stilschicht

Diese Konnotationen markieren die Kommunikationssituation, für die das Wort usuell geeignet ist: poetisch-gehoben, normal, umgangssprachlich, salopp, vulgär.

/ungezwungen/, in Wörterbüchern häufig als /umgangssprachlich/ angegeben: durchdrehen, überschnappen, kreuzlahm sein, nach jemandem schielen;

/salopp/, ebenfalls in ungezwungener Kommunikation, als derbe Ausdrucksweise oft im Widerspruch zum Charakter des Denotats verwendet: ins Gras beißen, den Löffel abgeben, einen drauf machen, Luder (armes, dummes, kleines L.);

/offiziell, förmlich/: Gatte, Gattin, Vermählung.

3) die Funktionsbereiche des Wortgebrauchs

/administrativ/: Postwertzeichen, Entgelt, Nahverkehrsmittel;

/fachsprachlich/: med. oral, rektal; musik. largo, Alle-gretto.

Die Markierungen der Funktionalstilbereiche beziehen sich auf die Großbereiche der Sprachhandlungen.

a. Presse und Publizistik (Zeitungssprache): zwecks Freizeitgestaltung,

b. Verwaltung (Amtsprache): Postzusteller, Bundesverwaltungsgericht, ...

c. Künstlerische Kommunikation (Belletristik): Odem, Leu, ...

d. Alltagssprache: machen, eins auf die Mütze bekommen, ...

4) die soziale Geltung des Wortgebrauchs

Diese Konnotationen können den Nutzer als Angehörigen einer Kommunikations- oder Sprachgemeinschaft kennzeichnen. /Jargon/: OP-Saal (med.); /Jugendsprache/: das fetzt, poppig, Erzeuger (für Vater); /Familie/: Opa, Mutti, aufs Töpfchen gehen.

5) die regionale Bindung des Wortgebrauchs, wie im Berliner Raum Schrippe für Brötchen.

6) die zeitliche Gebundenheit des Wortgebrauchs

Wörter können Informationen über den Sprecher, über die historische Gebundenheit eines Kommunikationsereignisses geben. Sie können relativ und absolut in eine Zeit einordnen. Bestimmtes Wortmaterial wird einer historischen Etappe, einer philosophischen oder künstlerischen Strömung zugeordnet und damit zeitlich festgelegt.

7) der politische Geltungsbereich des Wortgebrauchs