- •Общая экология

- •1. Закон оптимума.

- •2. Взаимодействие экологических факторов.

- •3. Ограничивающий фактор.

- •3.4. Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды

- •Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов Температура

- •Вода как экологический фактор.

- •Роль воды в жизни растений

- •Водный режим растения

- •1. Поступление воды в растение

- •2. Расход воды растением

- •3. Содержание воды (оводненность растения).

- •3.3.3. Водный баланс наземных животных

- •3.2.3. Свет как условие ориентации животных

- •1. Отношение растений к кислотности почвы.

- •2. Отношение растений к богатству почвы.

- •3. Отношение растений к механическому составу почвы.

- •4. Влияние засоления на растения

2. Расход воды растением

Поступившая в растение вода транспортируется по ксилеме во все органы, где расходуется на жизненные процессы. В среднем 0,5 % воды идет на фотосинтез, а остальная – на транспирацию и поддержание тургора.

Транспирация - испарение влаги надземными частями растения. Растение развивает огромную поверхность листьев для газообмена, и вынуждено терять через нее большое количество воды.

Вода испаряется со всех поверхностей, как внутренних, так и наружных, соприкасающихся с воздухом. Различают устьичную, кутикулярную и перидермальную транспирацию.

Растение регулирует потери влаги при помощи устьиц. Это основной путь расходования воды растением. Кутикулярная транспирация составляет менее 10 %; у хвойных пород она сокращается до 0,5 %, а у кактусов даже до 0,05 %. Относительно велика кутикулярная транспирация молодых развертывающихся листьев. Перидермальная транспирация обычно незначительна.

Интенсивность общей транспирации повышается с увеличением освещенности, температуры, сухости воздуха и при ветре.

При недостатке влаги происходит снижение транспирации в результате закрывания устьиц при подвядании листа. Поэтому в засушливых условиях пик транспирации смещен на ранние утренние часы.

Общий расход влаги на испарение с единицы площади территории называется эвапотранспирация и включает транспирацию с растений и физическое испарение влаги с почвы и растительности.

3. Содержание воды (оводненность растения).

Вода составляет большую часть тела растения. Однако у растений разных экологических групп содержание се сильно варьирует, (% к сухой массе)

Растительное сообщество |

Содержание воды, % к сырой массе. |

Растения пустыни, сухой степи |

30 - 65 |

Деревья и кустарники лесостепной дубравы |

75 - 80 |

Травянистый покров еловые леса |

70 - 90 |

Кустарнички лесотундры |

57 - 66 |

Кустарнички и травы болот |

59 - 70 |

Содержание воды в растении зависит от водоудерживающей способности растения. Это способность клеток и тканей противостоять потере воды при высушивании (у срезанных частей). Растения из разных по водообеспеченности местообитаний при завядании отдают воду с неодинаковой скоростью. Вода в растении содержится в двух формах: свободной и коллоидно-связанной. При транспирации испаряется в первую очередь свободная вода. Доля связанной воды возрастает у растений засушливых мест. Это является одной из защитных реакций растения против излишней транспирации.

Водный дефицит. Полное насыщение растения водой в наземных местообитаниях бывает редко. Днем в результате расходов на транспирацию растения несколько недонасыщены водой. Величина этого недонасыщения называется водным дефицитом. Это разность между максимально возможным содержанием воды в растении и реальным содержанием воды в растении в момент определения.

Водный дефицит зависит от условий водоснабжения или погоды в тот или иной период. В жаркие и сухие периоды водный дефицит растений сильно возрастает, а после продолжительных дождей падает до нуля.

Сублетальный водный дефицит характеризует выносливость растений к потере воды. Это максимальная величина потери воды, при которой растение еще сохраняет жизнеспособность и возможность восстановить нормальную оводненность тканей. Когда влажность листьев падает ниже этой величины, потери воды не восстанавливаются, а завядание становится необратимым. Эта величина постоянна и не зависит от погодных условий.

Примеры водного дефицита в листьях растений различных местообитаний

Растительное сообщество или местообитание |

Сублетальный водный дефицит. % |

Водные и прибрежноводные растения |

5—15 |

Еловый лес, кустарнички и травы |

14—55 |

Вечнозеленые леса: Юж. Чили |

42—78 |

Весенние эфемероиды дубравы |

26 - 41 |

Лесостепная дубрава: летние травы |

40 - 68 |

Сухие степи |

35—80 |

Пустыни Средней Азии |

46-53 |

Экологические типы растений по отношению к воде

По способу регулирования водного режима все растения делятся на две основные группы.

Пойкилогидридные растения - это виды, не способные активно регулировать свой водный режим. У них нет защиты от испарения. Они отдают или поглощают воду как физическое тело, и транспирация у них равна простому испарению. Содержание воды в клетках определяется влажностью окружающей среды и зависит от ее колебаний. Способны обитать там, где короткие периоды увлажнения чередуются с длительными периодами сухости, а также могут сильно высыхать, не теряя жизнеспособности. Пример: наземные водоросли, грибы, лишайники, некоторые мхи и высшие споровые растения (папоротники тропических лесов);

Гомеогидридные растения - способны поддерживать относительное постоянство обводненности тканей и регулировать потерю воды путем закрывания устьиц и складывания листьев. В их клеточных оболочках откладываются водонепроницаемые вещества (суберин, кутин), поверхность листьев покрыта кутикулой, в клетках имеется крупная центральная вакуоль с запасом воды, хорошо развитая корневая система во время вегетации может непрерывно поглощать влагу из почвы. Благодаря этому содержание воды в их клетках поддерживается на довольно постоянном уровне. Их транспирация значительно отличается от свободного испарения физического тела. Эта группа растений составляет основную массу растительного покрова Земли.

Среди гомеогидридных растений выделяют разные по экологии группы.

1. Гидатофиты – это растения, обитающие в водной среде, они целиком или почти целиком погруженные в воду.

По образу жизни и строению выделяют следующие группы гидатофитов:

1. Погруженные растения, которые подразделяют на:

а) укореняющиеся на дне: телорез — Stratiotes aloides, уруть и др. В эту же группу входят водоросли, прикрепленные к грунту.

б) плавающие в толще воды. Это роголистник погруженный, пузырчатка обыкновенная, многочисленные виды планктонных водорослей.

2. Растения с плавающими листьями. Они используют частично водную, частично воздушную среду. Они также подразделяются на:

а) укореняющиеся на дне: кувшинки, кубышки, рдесты, орех водяной. Наряду с плавающими на поверхности воды листьями они имеют и подводные.

б) Плавают на поверхности воды, не укореняясь, ряски, водокрас, сальвиния.

Водная среда существенно отличается от воздушной и весь комплекс факторов складывается в ней совсем по иному, чем для сухопутных растений.

1. В воде сильно ослаблена интенсивность света (на глубину 2 м попадает лишь десятые доли процента света). Поэтому погруженные в воду растения относятся к «теневой флоре».

2. В воде растения могут испытывать недостаток С02 и кислорода.

3. Минеральные соли, необходимые для питания, поглощаются из воды всей поверхностью тела и содержатся в воде в очень небольших количествах.

4. Вода отличается от воздуха большей плотностью.

5. Температурный режим в воде характеризуется меньшим притоком тепла и большей стабильностью, чем на суше (нагревание и остывание воды идут медленно).

Анатомо-морфологические особенности гидатофитов:

1. Для улавливания слабого света, поглощения растворенных газов и минеральных веществ водным растениям необходима большая поверхность контакта с водной средой. Поэтому листья водных растений либо сильно рассечены на узкие нитевидные доли (роголистник, уруть, пузырчатка, или имеют очень тонкую просвечивающую пластинку (подводные листья кубышек и кувшинок, листья погруженных рдестов, водоросли).

2. У растений, частично погруженных в воду, выражена гетерофиллия — наличие надводных и подводных листьев у одной особи. Надводные листья имеют черты, обычные для листьев наземных растений (дорзовентральное строение, хорошо развитые покровные ткани и устьичный аппарат), подводные — рассеченные или очень тонкие листовые пластинки (водный лютик, кувшинка, кубышка, стрелолист, поручейник .

3. Механические ткани сильно редуцированы, растения поддерживаются самой водой.

4. Погруженные гидатофиты обладают хорошей плавучестью, которая создается специальными приспособлениями (вздутия, воздушные мешки). В побегах, черешках листьев хорошо развита аэренхима (рис. 32).

5. У гидрофитов сильно редуцирована проводящая система.

6. Корневая система гидатофитов сильно редуцирована, иногда отсутствует совсем или утратила свои основные функции (у рясок). Корни у гидатофитов слабоветвистые, без корневых волосков. Поглощение воды и минеральных солей происходит всей поверхностью тела.

Ряд видов имеет толстые и прочные корневища (кубышки, кувшинки), которые играют роль хранилища запасных веществ и органа вегетативного размножения.

7. Цветоносные побеги, как правило, выносят цветки над водой (реже опыление совершается в воде), а после опыления побеги снова могут погружаться, и созревание плодов происходит под водой (элодея, рдесты и др.).

8. Сезонное развитие водных растений своеобразно. Поздней осенью все живые части водных растений, возвышающиеся над водой, отмирают. У плавающих и обитающих в толще воды растений формируются особые зимующие почки, которые опускаются на дно водоема (роголистник, рдест, водокрас). У других растений в тканях накапливается крахмал, они утяжеляются и также опускаются на дно, в непромерзающие слои водоема (элодея, ряска), где вода наименее холодная с температурой 4оС. К весне крахмал превращается в растворимые сахара и жиры, что делает почки и сами растения легче и дает им возможность снова всплыть. Пробуждаются они очень поздно, так как вода прогревается сравнительно медленно.

Физиологические особенности.

1. У погруженных растений транспирации нет, ток воды поддерживается за счет корневого давления и деятельности водяных устьиц - гидатод.

2. Плавающие листья гидатофитов, наоборот, имеют сильную транспирацию. Устьица широко открыты и никогда не закрываются полностью (только в ночные часы).

3. Гидатофиты не способны переносить даже незначительное обезвоживание. Сублетальный водный дефицит у них определяется с трудом, при самых небольших потерях воды начинается подсыхание и отмирание листовой пластинки (кувшинка 11,5%). Вынутые из воды, эти растения быстро высыхают и погибают.

3. Осмотическое давление у водных и прибрежных растений очень низкое, так как им не приходится преодолевать водоудерживающую силу почвы при поглощении воды (рис.).

Еще одна особенность - у многолетних водных растений вегетативное размножение преобладает над семенным, поэтому они часто образуют густые заросли, большие скопления на дне (элодея) или сплошной покров на поверхности воды (ряска малая).

ЛЕКЦИЯ 6.

2. Гидрофиты – это растения, укореняющиеся на дне водоема и частично погруженные в воду. Они растут в водоемах, по берегам водоемов, на мелководьях, на болотах. Это виды прибрежных местообитаний с избыточным или переменным увлажнением. Они могут расти в воздушной среде, быть частично погруженными в воду, могут выносить и полное временное затопление (стрелолист, частуха, сусак, поручейник, ежеголовник)

У гидротифтов лучше, чем у гидатофитов, развиты проводящие и механические ткани. Хорошо выражена аэренхима. Есть эпидерма с устьицами, но интенсивность транспирации очень высока, и они могут расти только при постоянном интенсивном поглощении воды.

Гидрофиты также как гидатофиты не способны переносить даже незначительное обезвоживание. Сублетальный водный дефицит у них незначительный и составляет у стрелолиста 9,5%, частуха 10,0 %). Осмотическое давление очень низкое, сосущая сила корней невысокая.

3. Гигрофиты – наземные растения, избыточно увлажненных местообитаний с высокой влажностью воздуха и почвы. У них почти нет приспособлений, ограничивающих расход воды, они не способны выносить даже незначительную ее потерю. Среди них различают теневые и световые гигрофиты. Теневые гигрофиты – растения влажных тропических лесов, травянистые растения темнохвойных лесов – (кислица, майник двулистный недотрога). Световые гигрофиты - виды открытых, освещенных местообитаний, растущие в условиях избытка почвенной влаги - у водоемов, в дельтах рек, в местах выхода грунтовых вод (калужница болотная, дербенник иволистный, рис).

Анатомо-морфологические черты гигрофитов:

1. Листовые пластинки тонкие, нежные, с небольшим числом устьиц, со слабо развитой кутикулой, ткани листа рыхлые, с крупными межклетниками,

2. Проводящие ткани развиты слабо

3. Корни тонкие, слаборазветвленные.

4. Способность к регуляции водного режима слабая: устьица широко открыты, интенсивность транспирации очень высока: (листья могут терять за час количество воды, в 4—5 раз превышающее массу листа). Гигрофиты можно считать наиболее близкими к пойкилогидридным растениям.

5. Избыточное увлажнение почвы затрудняет дыхание корней. Поэтому у многих гигрофитов хорошо развита аэренхима в листьях и стеблях, для транспорта кислорода к корням.

Физиологические особенности:

1. Низкое осмотическое давление, т.е. сосущая сила корней

2. Обводненность тканей достигает 80 % и более, но водоудерживающая способность тканей незначительна, в тканях много свободной и малосвязанной воды, что приводит к быстрой потере воды при завядании.

3. Небольшие величины сублетального водного дефицита (для кислицы и майника потеря 15—20% запаса воды уже необратима и ведет к гибели).

Гигрофиты, способные переносить некоторый недостаток влаги, называют мезогигрофиты

4. Мезофиты - это растения, произрастающие в средних (т. е. достаточных, но не избыточных) условиях увлажнения, способные переносить непродолжительную и не очень сильную засуху. Это растения лугов, травянистые растения лесов, лиственные деревья и кустарники умеренного пояса, большинство культурных растений (злаки, овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, многие сорняки и т. д.).

Морфолого-анатомические и физиологические черты мезофитов средние между чертами гигрофитов и ксерофитов:

- Умеренно развитые корневые системы экстенсивного и интенсивно типа.

- Ткани листа разделены на палисадную и губчатую паренхиму с системой межклетников. Сеть жилок сравнительно негустая.

- Покровные ткани хорошо развиты и могут иметь отдельные не ярко выраженные ксероморфные черты (редкое опушение).

На физиологическом уровне: средние величины осмотического давления, среднее содержание воды в тканях, средние значения сублетального водного дефицита.

Мезофиты – это очень обширная, неоднородная и пластичная группа. Один и тот же мезофильный вид в сухих условиях приобретает более ксероморфные черты, а во влажных – более гигроморфные. Листья на одном растении, находящиеся в разных условиях, могут иметь мезофильный характер (нижние листья), и ксероморфный (верхние).

Четкую границу этой группы выделить очень трудно. Среди мезофитов выделяются виды с повышенным влаголюбием – гигромезофиты (виды сырых лугов: лисохвост луговой; бекмания обыкновенная), влаголюбивые лесные травы (лесные папоротники).

В местообитаниях с некоторым недостатком влаги выделяют ксеромезофиты (виды сухих сосновых боров, песчаных почв: подмаренник желтый, люцерна), лесостепных дубрав (копытень, ясменник и др.) Они имеют мезофильный облик, но способны переносить длительные засухи и завядание.

К мезофитам относятся степные и пустынные весенние эфемеры (однолетники: крупки, маки, вероники) и эфемероиды (многолетники: тюльпаны, луки, птицемлечники,). Это виды с краткой весенней вегетацией (иногда не более 4—6 недель) и длительным периодом покоя, который эфемеры переживают в виде семян, а эфемероиды — в виде покоящихся луковиц, клубней, корневищ. Они занимают сезонную экологическую нишу, хорошо обеспеченную влагой, имеют крупные сочные листья и цветки (тюльпаны), немыслимые у пустынных растений летом.

К мезофитам принадлежат и ранневесенние эфемероиды лиственных лесов, которые вегетируют в условиях изобилия почвенной влаги после снеготаяния.

5. Ксерофиты - это растения сухих местообитании, способные переносить значительный недостаток влаги - почвенную и атмосферную засуху. Они распространены в областях с жарким и сухим климатом и имеют приспособления, позволяющие добывать воду при ее недостатке, ограничивать испарение воды или запасать ее на время засухи. Ксерофиты лучше, чем все другие растения, способны регулировать водный обмен. Это растения пустынь, сухих степей, саванн, сухих субтропиков, песчаных дюн.

Ксерофиты подразделяются на две группы: склерофиты и суккуленты.

Склерофиты – это растения, сухие на вид, часто с узкими и мелкими или рассеченными листьями, иногда свернутыми в трубочку.

У склерофитов различают два основных способа преодоления засухи:

- активный – не допускают иссушения тканей. Это развитие мощной глубокой корневой системы, поглощающей воду из глубоких слоев почвы, сокращение расхода на транспирацию (защитные покровы эпидермы, сворачивание листьев). Транспирация у таких видов сравнительно интенсивная, поэтому длительного обезвоживания они не выносят, но жаростойки (верблюжья колючка, шалфеи и др.).

- пассивный – способны, наоборот, выносить сильное иссушение тканей, переносить большие потери воды, глубокое обезвоживание и перегрев, в сильную засуху впадают в состояние покоя (анабиоза) (полыни, ковыли).

Общие анатомо-морфологические приспособления ксерофитов.

1. Сильно развитая корневая система, по общей массе часто, а иногда значительно, превышающая надземные части. (Так, у многих видов пустынь подземная масса больше надземной в 9—10 раз, а у ксерофитов памирских высокогорных холодных пустынь — в 300—400 раз).

Корневые системы у одних видов экстенсивного типа, проникают на большую глубину, что позволяет использовать влагу глубоких почвенные горизонтов или грунтовых вод (пустынные кустарники).

У других видов развиваются широкораскидистые, густо разветвленные поверхностные корневые системы интенсивного типа, активно поглощающие скудные атмосферные осадки (степные злаки).

2. Корни ряда ксерофитов имеют специальные приспособления для запасания влаги («корневые шишки» у степной таволги, утолщенные корни некоторых пустынных кустарников).

3. В надземных органах сильно развита проводящая система (листья имеют густую сеть жилок)

4. Развитие приспособлений для резкого сокращения транспирации при недостатке воды:

а) Мелкие, узкие, сильно редуцированные листовые пластинки (проволоковидные листья типчака). В пустыни листья некоторых кустарников редуцированы до чешуек и фотосинтез осуществляют зеленые ветви (саксаулы).

б) Сезонный диморфизм листьев: ранней весной образуются крупные листья, летом они опадают и сменяются на мелкие, более ксероморфные (пустынные кустарники).

в) Развитие мощных покровных тканей: толстостенный эпидермис с густым «войлочным» опушением (степные ксерофиты: коровяк, котовик, многие полыни, шалфеи и др); толстая кутикула или восковой налет (очитки). Развитие защитных покровов на листьях приводит к тому, что степной травостой имеет тусклые, седоватые оттенки, резко отличающиеся от яркой зелени сырых лугов.

г) Устьица расположены в специальных углублениях в ткани листа («погруженные устьица»). У многих степных злаков в жаркие часы дня листья свертывается в трубку и устьица оказываются внутри замкнутой полости, где создастся повышенная влажность. Во влажную погоду листовая пластинка вновь развертывается.

5. Усиленное развитие механической ткани склеренхимы для предупреждения поникания побегов и листьев при больших потерях воды и снижении тургора. Поэтому они могут терять до 25 % влаги не завядая.

6. Клетки тканей листьев мелкие (недостаток воды тормозит рост путем растяжения), плотно расположены, с мелкими межклетниками, для сокращается внутренней испаряющей поверхности. У многих видов листья имеют мощную, многорядную палисадную паренхиму, часто расположенную с двух сторон.

Ксерофиты обычно обитают на хорошо освещенных местообитаниях, поэтому многие черты ксероморфной структуры листа — это одновременно и черты световой структуры.

Физиологические приспособления.

1. Повышенное осмотическое давление клеточного сока, позволяющее всасывать труднодоступную почвенную влагу. Сосущая сила корней достигает нескольких десятков атмосфер, измеряется тысячами кПа, а у некоторых пустынных кустарников достигает 10000—30000 кПа.

2. Высокая водоудерживающая способность тканей и клеток, обусловленна высокой вязкостью цитоплазмы и большой долей связанной воды.

3. Большая величина сублетального водного дефицита, приводящая к способности переносить глубокое обезвоживание без потери жизнеспособности и возможность восстановить нормальное содержания воды в благоприятных условиях. Ксерофиты способны потерять до 3/4 всего водного запаса на много дней и недель и остаться живыми.

Сезонные адаптации.

Выработка сезонных ритмов развития, вегетация в наиболее благоприятные периоды года и резкое сокращение жизнедеятельности во время засухи (впадение в состояние покоя или анабиоза).

В областях средиземноморского климата с периодом летней засухи многие ксерофиты имеют «двухтактный» ритм сезонного развития: весенняя активная вегетация сменяется летним покоем, растения сбрасывают листву и резко снижают интенсивность физиологических процессов; в период осенних дождей вегетация возобновляется, и затем уже следует зимний покой (капуста).

Растения сухих степей в середине и конце лета также впадают в состояние покоя (анабиоза). Листья выгорают и высыхают, развитие приостанавливается, происходит сильное обезвоживание тканей. Такое состояние длится до осенних дождей, после которых у степных ксерофитов вновь начинают отрастать листья.

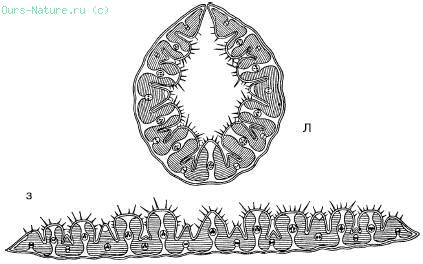

Рис. 34. Поперечный срез листа ковыля Stipa capillata (по A. Кернеру, 1896): A – при засухе (лист свернут); Б – во влажную погоду (пластинка листа развернута)

Суккуленты – растения с сочными мясистыми листьями или стеблем, содержащими сильно развитую водозапасающую паренхиму. Корневые системы у них слабые, поверхностные, часто корни отмирают в засуху, после дождей быстро (в течение 2—4 дней) отрастают вновь, а в очередной засушливый период опять засыхают. Осмотическое давление клеточного сока суккулентов мало – всего 300 - 800 · кПа (3–8 атм), они развивают небольшую сосущую силу и способны всасывать воду лишь атмосферных осадков, просочившихся в верхний слой почвы.

Различают:

- листовые суккуленты (агавы, алоэ, толстянки, очитки, молодила);

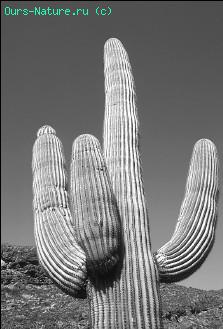

- стеблевые: листья редуцированы, надземная часть представлена мясистым стеблем. Фотосинтез осуществляется периферическим слоем паренхимы стебля (кактусы, стапелии, некоторые молочаи и др.).

Суккуленты распространены в аридных областях: пустыни центральной Америки, Южной Африки, где они могут определять облик ландшафта, по берегам Средиземного моря. Во флоре умеренных широт суккулентов очень мало — это мелкие растения из родов Sedum и Sempervivum.

Рис. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона

Способы преодоления засухи у суккулентов:

1. Накопление больших запасов воды в тканях (например, у крупных экземпляров кактусов из рода Carnegia — до 2—3 тыс. л) и экономное ее расходование. Оводненность тканей очень высока (до 95—98%).

2. Защитные приспособления для сокращения транспирации.

- Форма надземных частей имеет наименьшее отношение поверхности к объему: утолщение листьев и стеблей, приближение их к шарообразной или цилиндрической форме.

- Поверхность листьев или стеблей защищена толстой кутикулой, мощным восковым налетом или густым опушением, устьица очень немногочисленны, часто погружены, открываются в щель, где задерживаются водяные пары, днем обычно закрыты.

3. Очень высокая водоудерживающая способность тканей благодаря содержанию в клетках гидрофильных слизистых веществ, значительную часть водного запаса составляет связанная вода. Поэтому суккуленты расходуют водный запас очень медленно и долго сохраняют жизнеспособность даже в гербарии. Например, Sedum acre месяцами продолжает расти в гербарии и становится неузнаваемым. Гигантскую Carnegia не поливали 6 лет и она осталась жива, потеряв за это время не более 11% массы.

Однако из-за слабой транспирации днем происходит сильное нагревание надземных органов суккулентов, из-за закрытых устьиц создаются затруднения для фотосинтеза, поэтому интенсивность фотосинтеза у суккулентов невелика, рост и накопление массы идут очень медленно, вследствие чего они не отличаются высокой биологической продуктивностью и не образуют сомкнутых растительных сообществ.

Многие суккуленты ночью при открытых устьицах поглощают СО2, который переводится в малат (соль яблочной кислоты) который отводится в клеточный сок. Днем на свету малат расщепляется с выделением СО2, который используется в процессе фотосинтеза. Таким образом, крупные вакуоли запасают не только воду, но и СО2. Но масштабы поступления углекислого газа при таком способе невелики, и растут суккуленты медленно.

Кроме названных экологических групп растений, выделяют еще целый ряд смешанных или промежуточных типов.

Психрофиты — это растения влажных и холодных почв которые испытывают недостаток влаги в результате действия низких температур (из-за физиологической сухости) или в связи с преобладанием в почве недоступной влаги (на торфянистых почвах). Это растения высокогорий и северных широт, болотные и тундровые кустарники и кустарнички: брусника, вереск, кедровый стланики, хвойные древесные породы умеренных и северных широт.

Психрофиты, хоть и растут на влажных почвах, имеют ксероморфную структуру листа: мелкие, плотные кожистые листовые пластинки с мощной кутикулой, хорошо развитой проводящей и механической тканью. Вместе с тем в структуре листа присутствуют и гигроморфные черты: крупные размеры клеток, большие межклетники в губчатой ткани. Иглы хвойных пород имеют толстостенную эпидерму, погруженные устьица, которые зимой закрываются смоляными пробками. Это предотвращает испарение, когда корни почти не всасывают влагу.

Расход воды на транспирацию у психрофитов относительно невелик, но способность выносить потери воды меньше, чем у настоящих ксерофитов.

Криофиты - это растения сухих и холодных местообитаний (сухих участков тундр, альпийских лугов, горных осыпей и скал). У них много сходных морфологических и физиологических черт с психрофитами (растения - подушки высокогорных холодных пустынь, для которых характерны замедленные темпы водообмена, низкая оводненность тканей и очень экономное расходование воды.

Различные пути регуляции водообмена позволили растениям заселить самые различные по экологическим условиям участки суши. Многообразие приспособлений лежит, таким образом, в основе распространения растений по поверхности земли в различных условиях увлажнения.