- •Тема 3. Личностные основы поведения человека в организационном окружении (часть 1)

- •]Литература по Теме 3.1.:

- •Вопрос 1. Типология поведения

- •1. Социальное действие и поведение

- •2. Классификация социального поведения

- •Виды иррационального поведения1

- •1. Механизмы иррационального поведения

- •1. Подражание

- •2. Заражение

- •3. Внушение

- •Толпа и публика

- •Вопрос 2: механизм формирования социального поведения личности2

- •Вопрос 3:типы потребительского поведения5:

- •1. Сфокусированное потребительское повеление

- •2. Принудительное потребительское поведение

- •3. Идеалистический тип потребительского поведения

- •Идеальные типы поведения потребителя, выделенные с точки зрения роли материального потребления в системе ценностей.

- •Блокада и фрустрация – проявления поведения человека

Вопрос 2: механизм формирования социального поведения личности2

- CРС

1. Механизм отбора: для осуществления тех или иных функций личность должна обладать определенными способностями – врожденными (наследственными) и приобретенными (ЗУН), профессиональными качествами для выполнения определенной социальной роли в обществе;

2. Механизм «вживания в роль»: характер ролевой деятельности – предуказания (профессиональные, нравственные), которые человек должен исполнить в социально-ролевых ситуациях, причем, ежедневно повторяющиеся и формирующие свойства поведения;

3. Механизм предписывания: социальная среда, создав образец социальной роли, предписывает личности тот или иной стандартный набор моральных, трудовых и др. качеств;

4. Механизм поощрения выполнения ролевых предписаний: предполагает выполнение в полной мере предписаний обуславливает для личности достаточно высокую вероятность решения личных целей, повышает гарантии получения признания, материального вознаграждения, кадрового продвижения;

5. Механизм социального контроля. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка с помощью использования властных полномочий и включает такие понятия, как социальные нормы, санкции, власть.

Социальные нормы — предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения.

Социальные предписания—запрет или разрешение что-либо делать, обращенные к индивиду или группе и выраженные в любой форме (устной или письменной, формальной или неформальной). На язык предписаний переводится все то, что так или иначе ценится обществом. Человеческая жизнь и достоинство, отношение к старшим, коллективные символы (например, знамя, герб, гимн), религиозные обряды, законы государства и многое другое составляют то, что делает общество сплоченным целым, поэтому особенно ценится и охраняется.

Нормы - некие идеальные образцы (шаблоны), предписывающие то, что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях. Они различаются масштабом:

Первый тип—это нормы, которые возникают и существуют только в малых группах (молодежных тусовках, компании друзей, семье, рабочих бригадах, спортивных командах).

Второй тип — это нормы, которые возникают и существуют в больших группах или в обществе в целом. Это обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения. Любой социальной группе присущи свои манеры, обычаи и этикет. Есть светский этикет, есть манеры поведения молодежи. Есть общенациональные традиции и нравы.

За нарушение одних норм следует мягкое наказание — неодобрение, ухмылка, недоброжелательный взгляд. За нарушение других норм могут следовать очень сильные жесткие санкции - изгнание из страны, тюремное заключение, даже смертная казнь.

Если расположить все нормы в нарастающем порядке, в зависимости от меры наказания, то их последовательность примет такой вид: обычаи, манеры, этикет, традиции, групповые привычки, нравы, законы, табу.

Строже всего караются нарушения табу и юридических законов (например, убийство человека, оскорбление божества, раскрытие государственной тайны), меньше всего - отдельные виды групповых привычек, в частности семье (например, отказ выключать свет или закрывать входную дверь).

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции:

• регулируют общий ход социализации:

• интегрируют индивидов в группы, а группы—в общество;

• контролируют отклоняющееся поведение;

• служат образцами, эталонами поведения.

Нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в качестве они себя проявляют:

• как стандарты поведения (обязанности, правила) или

• как ожидания поведения (реакции других людей).

Выделяют 4 типа санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. Они дают 4 типа сочетаний, которые можно изобразить в виде квадрата (рис. 1).

Формальные позитивные санкции (Ф +) — публичное одобрение стороны официальных организаций (правительства, учреждения, творческого союза): правительственные награды, государственные премии и стипендии, пожалованные титулы, ученые степени и звания, сооружение памятника, вручение почетных грамот, допуск к высоким должностям и почетным функциям;

Неформальные позитивные санкции (Н-) — публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций: дружеская похвала, комплименты, молчаливое признание, доброжелательное расположение, аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, признание лидером или экспертных качеств, улыбка.

Формальные негативные санкции (Ф-)- наказания, предусмотрены юридическими законами, правительственными указами, административными инструкциями; предписаниями, распоряжениями: лишение гражданских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, штраф, депремирование, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, низложение с престола, смертная казнь, отлучение от церкви.

Неформальные негативные санкции (Н-) - наказания, не предусмотренные официальными инстанциями: порицание, замечание, насмешка, издевка, злая шутка, нелестная кличка, пренебрежение, отказ поддать руку или поддерживать отношения, распускание слуха, клевета, недоброжелательный отзыв, жалоба, сочинение памфлета или фельетона, разоблачительная статья.

Таким образом, нормы и санкции соединены в единое целое. Если у какой-то нормы отсутствует сопровождающая ее санкция, то она перестает регулировать реальное поведение. Она становится лозунгом, призывом, воззванием, но она перестает быть элементом социального контроля.

Социальные санкции представляют собой систему вознаграждений и наказаний. Они делятся на четыре типа: позитивные и негативные, формальные и неформальные.

В зависимости от способа вынесения санкций — коллективного или индивидуального — социальный контроль может быть внешним и внутренним (самоконтроль). По степени интенсивности санкции бывают строгими, или жесткими, и нестрогими, или мягкими.

Социальные санкции - разветвленная система вознаграждений за выполнение норм, т. е. за конформизм, за согласие с ними, и наказаний за отклонение от них, т. е. за девиантность.

Конформизм представляет собой внешнее согласие с общепринятым, потому что внутренне индивид может сохранять в себе несогласие с нормами, но никому не говорить о том. По существу, в достижении конформизма заключается одна из целей социального контроля.

1.Политико-юридическая система

2. Общественная мораль, обычаи и нравы

3. Профессиональна система

4. Неформальные требования

5. Семья и частная жизнь

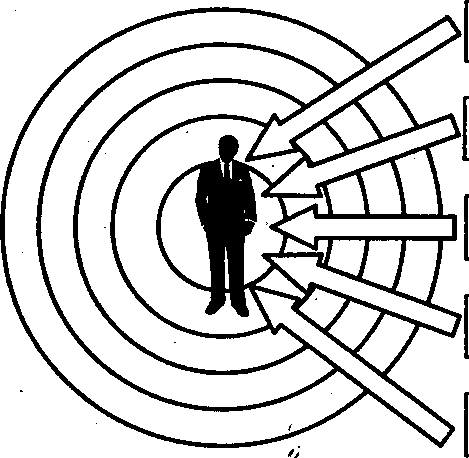

Рис. 1. Согласно концепции социального контроля П. Бергера, человек стоит в центре концентрических кругов, каждый из которых представляет собой определенную систему социального контроля3

Методы контроля в зависимости от применяемых санкций подразделяются на:

• жесткие;

• мягкие;

• прямые;

• косвенные.

1.Средства массовой информации относятся к инструментам косвенного мягкого контроля.

2.Политические репрессии, рэкет, организованная преступность—к инструментам прямого жесткого контроля.

3.Действие конституции и уголовного кодекса — к инструментам прямого мягкого контроля.

4.Экономические санкции международного сообщества - к инструментам косвенного жесткого контроля.

|

Жесткие |

Мягкие |

Прямые

|

ПЖ |

ПМ |

Косвенные |

КЖ |

КМ |

Рис. 2. Типология методов формального контроля4

Таким образом, внешний контроль подразделяется на неформальный (он основан на неписаных правилах) и формальный (основан на писаных нормах-законах).

Второй возник: позже первого и используется главным образом в современном обществе. У того и другого есть агенты и институты контроля. Методы контроля могут быть мягкими и жесткими.

Обязанности свидетельствуют о том, что исполнитель данной роли или носитель данного статуса должен делать по отношению к другим исполнителям или носителям.

Права говорят о том, что человек может позволить себе или допустить в отношении других людей. Права и обязанности строго расписаны. Они ограничивают поведение определенными рамками, делают его предсказуемым. В то же время они жестко взаимосвязаны между собой так, что одно предполагает другое. Одно без другого существовать не может. Вернее, они могут существовать порознь, но тогда социальная структура деформируется.

Так, статус в древнем мире предполагал только обязанности и не содержал почти никаких прав.

В тоталитарном обществе права и обязанности асимметричны: у правителя и высших должностных лиц права максимальны, а обязанности —минимальны. Напротив, у обычных граждан много обязанностей и мало прав.

В демократическом обществе они более симметричны. Стало быть, от того, как расположены права и обязанности в социальной структуре, зависит уровень развития общества

Выполняя те или иные обязанности, индивид несет перед другими определенную ответственность.