- •Лабораторная работа 3 наклонное залегание пород на геологических картах и в разрезах

- •Методические указания и порядок выполнения работы

- •1. Признаки наклонного залегания

- •2. Способы определения элементов залегания наклонных геологических поверхностей

- •По линии выхода на поверхность с помощью изогипс:

- •3. Способы определения мощности наклонно залегающих геологических тел

- •И определение мощности перекрывающей и подстилающей толщ:

- •4. Построение выходов наклонно залегающих геологических тел и структурных элементов на земную поверхность

- •5. Составление геологической карты наклонно-слоистой толщи

- •1. Сформулировать признаки наклонного залегания пород.

- •3. Определить мощность наклонно залегающих слоев.

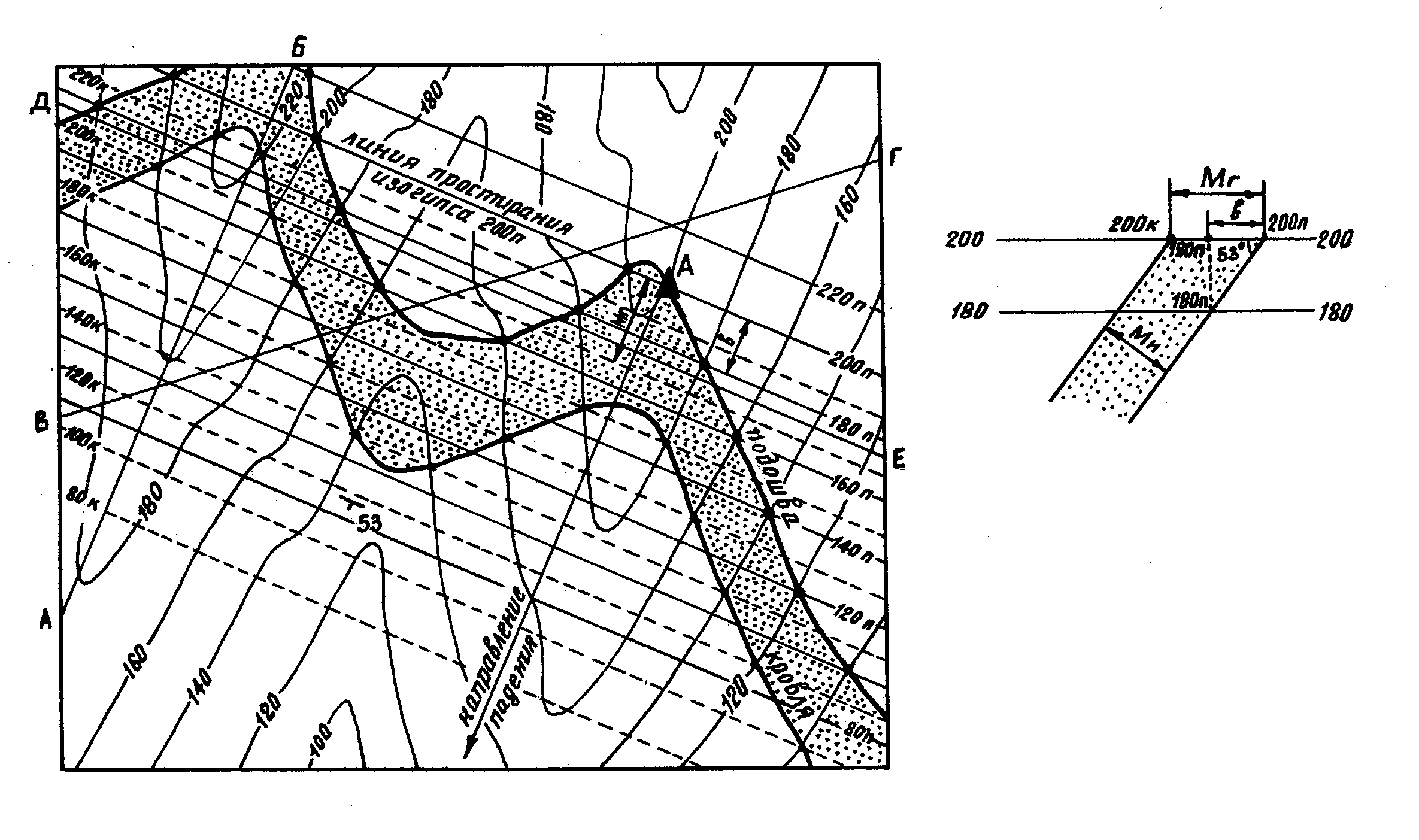

Рис.3.11. Построение

выхода слоя на земную поверхность

а – геологический план;

б – разрез по линии падения

И определение мощности перекрывающей и подстилающей толщ:

Неполная видимая мощность самых древних (подстилающих данный слой) пород также находится через неполную вертикальную мощность этих пород. Последняя равна в этом случае максимальной разности высотных отметок рельефа в области выхода подстилающей толщи и отметок самых удаленных от выхода исходного слоя изогипс его подошвы, проходящих через эти точки рельефа. Так, на рис. 3.11, а минимальная отметка рельефа в области выхода подстилающей толщи составляет 160 м, а максимальная отметка изогипсы подошвы исходного слоя - 280 м, следовательно, неполная вертикальная мощность перекрывающей толщи будет равна 120 м. Неполная истинная мощность подстилающей толщи с учетом угла падения исходного слоя 530 определяется по формуле

Мист = Mв*Соs φ = 120*Соs 530 = 120*0,60 = 72 м.

Для получения навыков определения мощности наклонных слоев необходимо решить несколько задач, условия которых приведены выше (см. задание 3).

4. Построение выходов наклонно залегающих геологических тел и структурных элементов на земную поверхность

Задача построения выходов наклонно залегающих геологических тел на земную поверхность является наиболее важной при составлении геологических карт и планов. Чаще всего она решается для построения выходов подошвы и кровли наклонных слоев, но может быть использована и для построения выходов других геологических тел (даек магматических пород, маломощных жильных тел) и структурных форм, имеющих наклонное залегание (поверхностей стратиграфических несогласий, наклонных разломов).

Для решения задачи необходимо иметь топографическую карту местности и данные о точках выхода на поверхность наклонно залегающих геологических тел, о мощности и элементах их залегания, о гипсометрических отметках геологических границ.

Чаще всего встречаются два основных варианта задачи построения выхода (см. табл. 3.3): 1) по элементам залегания и мощности геологических тел и структурных форм; 2)по высотным отметкам геологических границ, вскрытых по скважинам.

Методику работы рассмотрим на конкретных примерах.

Задача 4.1. Построить выход на поверхность наклонного слоя, подошва которого выходит на поверхность в точке А (см. рис. 3.11, а) и имеет азимут падения 2050, угол падения 530, мощность слоя 22 м. Задача решается в два этапа:

построение выхода исходной поверхности (в нашем примере это подошва слоя) по заданным элементам залегания;

построение выхода другой поверхности слоя (в нашем примере это кровля слоя) с учетом заданной мощности слоя.

Этап 1. Через точку А, расположенную на высоте 205 м, проводим линию простирания подошвы слоя по азимуту 2950 (2050+900), которая является изогипсой подошвы слоя с отметкой 205 м.

Определяем масштаб заложения изогипс (b) с учетом масштаба топографической карты (1:2000), сечения горизонталей рельефа на карте (20 м), соответствующего ему сечения изогипс (h=20 м) и угла падения несогласия (φ =530) по формуле b= h/tg φ.

Подставив в формулу числовые значения h=20 м и φ =530, получим b=20/1,327=15,07 м. В масштабе 1:2000 b=7,535 мм. Принимаем 7,5 мм.

Масштаб заложения можно определить и графически, построив дополнительный разрез по линии падения слоя (см. рис. 3.11, б).

С учетом вычисленного масштаба заложения параллельно начальной изогипсе с отметкой 200 м проводим на топокарте другие изогипсы подошвы слоя с отметками от 100 до 220 м (в соответствии с минимальными и максимальными отметками горизонталей рельефа). Изогипсы проводятся по всей площади карты - от рамки до рамки и оцифровываются по высотным отметкам.

Далее на топографической карте находим точки пересечения одноименных (имеющих одну и ту же высотную отметку) изогипс и горизонталей рельефа и соединяем их последовательно. Полученная кривая отражает линию выхода на поверхность подошвы слоя, т.е. линию пересечения подошвы слоя с земной поверхностью. Линия выхода должна пересекать горизонтали и изогипсы только в точках совмещения одноименных изогипс и горизонталей, никакие другие пересечения не допустимы.

Этап 2. Выход на поверхность кровли слоя отстраивается с учетом его мощности. Изогипсы кровли должны отстоять от одноименных изогипс подошвы в сторону падения* слоя на расстояние, равное его горизонтальной мощнос-

*Если бы в точке А выходила на поверхность кровля слоя, то изогипсы подошвы должны отстоять от одноименных изогипс кровли в сторону, противоположную направлению падения слоя, на расстояние, также равное его горизонтальной мощности.

ти. Следовательно, для построения выхода кровли необходимо определить величину горизонтальной мощности горизонта. Она может быть определена графически или вычислена аналитически по формуле

Мг= Мист/Sin φ.

Подставив в формулу цифровые данные, получим

Мг=22/Sin 530=22/0,7986=27,5 м.

В масштабе карты 1:2000 горизонтальная мощность составит примерно 14 мм. Следовательно, изогипса кровли с отметкой 200 м будет проходить на расстоянии 14 мм к северо-востоку от изогипсы подошвы с отметкой 200. Другие изогипсы кровли проводятся параллельно с учетом их масштаба заложения 7,5 мм.

Далее на топокарте находим точки пересечения одноименных (имеющих одну и ту же высотную отметку) изогипс кровли и горизонталей рельефа и соединяем их последовательно. Полученная кривая отражает линию выхода кровли слоя. В целом она должна быть почти паралллельна выходу подошвы, непараллельность в отдельных участках зависит от неровностей рельефа местности. Площадь между линиями выхода подошвы и кровли представляет выход на поверхность слоя в целом.

Задача 4.2. Построить выход на поверхность базального горизонта, подошва которого встречена в скважинах 6, 11 и 16 (см. приложение III) на глубинах соответственно 50, 150 и 100 м, а кровля - по скважине 11 на глубине 50 м.

Решение задачи сводится к определению высотных отметок подошвы и кровли базального горизонта, мощности и элементов его залегания и построению линий выхода подошвы и кровли на земную поверхность.

Устья исходных скважин 6, 11 и 16 находятся на высотах соответственно 250, 300 и 200 м. Отсюда высотные отметки подошвы базального горизонта составят по 6 скважине 200 м (250-50), по 11 скважине - 150 м (300-150), а по 16 скважине - 100 м (200-100), тогда как высотная отметка кровли по 11 скважине - 250 м (300-50). Вертикальная мощность базального горизонта 100 м.

По высотным отметкам подошвы определяем элементы залегания базального горизонта рассмотренным выше способом - по трем точкам, не лежащим на одной прямой (см. задание 2). По этим элементам находим систему изогипс подошвы и отстраиваем выход подошвы по методике, изложенной в задаче 4.1 (этап 1). Затем с учетом вертикальной мощности базального горизонта находим систему изогипс кровли и отстраиваем ее выход по методике, изложенной в задаче 4.1 (этап 2).