- •П.Б. Разговоров методы анализа качества пищевого сырья и продукции

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Классы и группы веществ, входящих в состав пищи

- •1.1. Применение основных групп физико-химических методов анализа продуктов питания

- •2. Спектроскопические и спектрофотометрические методы анализа

- •Взаимосвязь между видом возбуждения, длиной волны и энергией для некоторых спектроскопических методов

- •2.1. Закон Бугера–Бэра для количественного анализа продуктов питания

- •2.2. Применение закона Бугера–Бера для анализа растительных масел

- •Определение прозрачности масла

- •Определение степени прозрачности масла (гост 5472 - 50)

- •Визуальный метод определения цветности растительных масел (гост 5477 – 93)

- •Фотоколориметрическое определение цветности масел

- •Колориметрический метод определения массовой доли фосфоросодержащих веществ маслах и жирах (гост 7824 – 80)

- •2.3. Теоретические основы инфракрасной спектроскопии. Использование метода для анализа пищевых продуктов

- •Основные полосы поглощения говяжьего, свиного и костного жиров в ик спектрах

- •2.4. Анализ содержания жиров, степени их окисленности и количества транс-изомеров в жирах и жирных кислотах

- •2.5. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •2.5.1. Атомно-абсорбционный метод определения тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье

- •2.5.2. Способы минерализации органических проб

- •Сравнение результатов уз-обработки образца (1) и «сухой» (2) минерализации его в муфельной печи

- •2.6. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса

- •Значения химических сдвигов для различных групп пищевых продуктов

- •2.6.1. Компонентный анализ жиров и влаги в пищевых продуктах методом ямр

- •3. Определение влажности пищевых продуктов

- •3.1. Спектральный метод анализа влаги в пищевых продуктах

- •Колебания молекулы воды в инфракрасном спектре

- •Определение влажности муки

- •Определение влажности эмульсии теста

- •Определение влажности кондитерского теста

- •Определение влажности кондитерского крема по ик спектрам

- •Определение влажности продуктов овощесушильной и консервной промышленности

- •Влажность некоторых продуктов воды в инфракрасном спектре

- •3.2. Гравиметрический метод определения содержания влаги

- •3.3. Метод определения влаги титрованием по Фишеру

- •3.4. Метод определения воды в жирах и маслах (метод Дина–Старка)

- •4. Хроматографические методы анализа

- •Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз

- •4.1. Газо-жидкостная хроматография

- •4.1.1. Использование гжх для изучения состава жирных кислот природных масел, жиров и липидов

- •Время, мин

- •4.1.2. Использование гжх для анализа жирорастворимых витаминов в составе масел (жиров)

- •4.2. Тонкослойная хроматография

- •4.2.1. Использование метода тонкослойной хроматографии для разделения углеводов

- •4.2.2. Анализ пестицидов и ядохимикатов в растительном сырье

- •4.2.3. Анализ микотоксинов т-2, ф-2 и охратоксина а в фуражном зерне, продуктах его переработки и всех видах комбикормов

- •4.3. Ионообменная хроматография

- •4.3.1. Определение аминокислот в пищевых продуктах

- •Время, мин

- •4.4. Гель-хроматография

- •5. Масс-спектрометрический метод

- •5.1. Сочетание масс-спектрометрии и хроматографии для определения аминокислотного состава белка

- •1 2 3 4 5 6 Время, мин

- •6. Полярографический метод

- •6.1. Анализ токсичных элементов в пробе пищевого продукта

- •7. Реологические методы анализа

- •7.1. Типы приборов и оборудования для изучения реологических свойств пищевых продуктов

- •8. Сводная таблица методов контроля качества пищевых продуктов

- •Классификация методов контроля состава и свойств продуктов питания

- •Литература

2.5. Атомно-абсорбционная спектроскопия

Метод предложен Уолшем в 1955 году.

Сущность метода заключается в следующем:

Любой атом, находящийся в основном состоянии, при воздействии на него электромагнитным излучением с частотой ν, поглощает кванты hν и переходит в возбужденное состояние:

Аt + hν = At* , (2.11)

ν

=

![]() ,

(2.12)

,

(2.12)

где Eat*, Eat – энергии атома в возбужденном и основном состоянии.

Энергии перехода соответствуют линии, появляющейся на спектрограмме источника сплошного спектра.

Источником излучения являются лампы с полым катодом (см. рис. 2.11.), на внутреннюю поверхность которого наносят вещество, содержащее опреде-ляемый элемент.

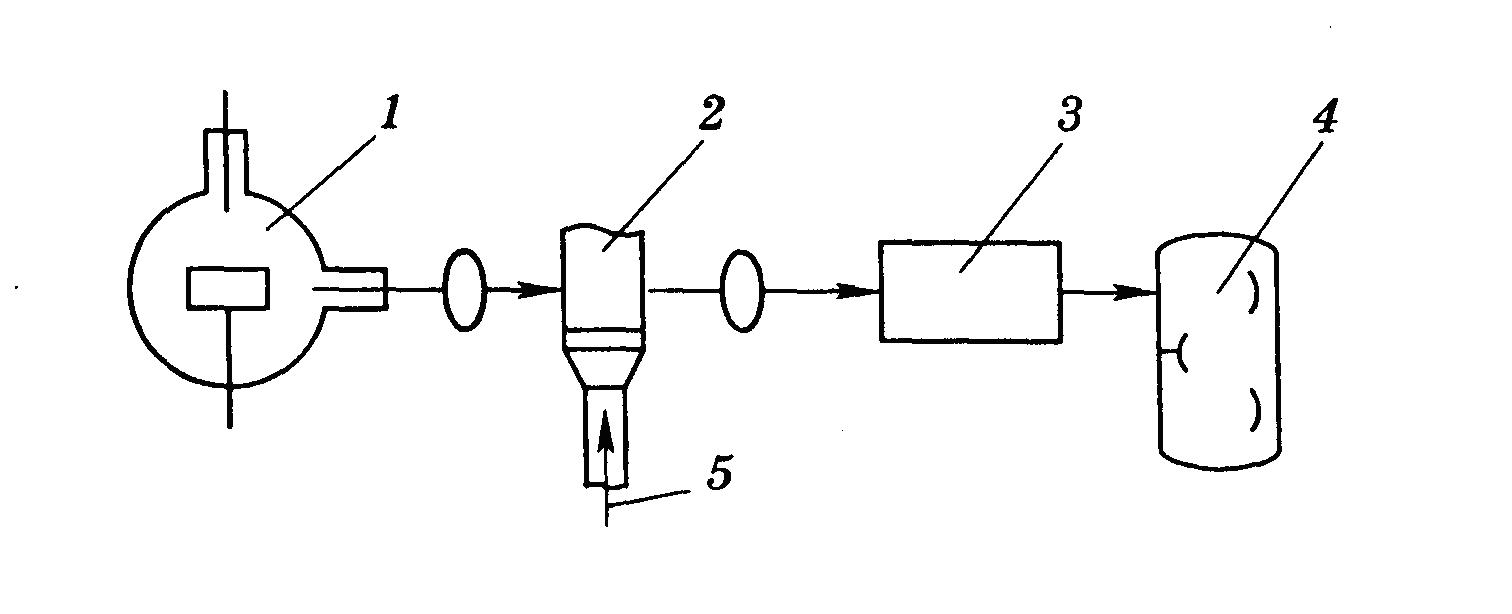

Рис. 2.11. Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра:

1 – источник излучения; 2 – пламя (2500…3000ºС); 3 – монохроматизатор;

4 – приемник света; 5 – анализируемый раствор

Чтобы в спектре свечения проявлялись, при необходимости, различные элементы, на поверхность катода наносят их несколько; при этом возбуждение элементов происходит при электрическом разряде.

Поглощение квантов света атомами подчиняется закону, аналогичному зависимости Бугера–Бэра:

D = κ l c, (2.13)

где κ – коэффициент поглощения;

l – толщина светопоглощающего слоя (пламени), регулируется специаль-ными горелками;

c – концентрация.

Достоинства метода атомно-абсорбционной спектроскопии:

– колебания внутри температурного диапазона слабо влияют на точ-ность результата анализа;

– спектр определяемого элемента прост, что исключает возможность ошибки при идентификации того или иного элемента;

– чувствительность метода превышает таковую по сравнению с другими спектральными методами исследования [3].

2.5.1. Атомно-абсорбционный метод определения тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье

К токсичным элементам в пищевых продуктах и пищевом сырье могут быть отнесены свинец, кадмий, медь, цинк, железо, никель и хром.

Метод включает:

– деструкцию органической пробы способом сухой (термической) или мокрой (кислотной) минерализации;

– растворение минерализата в водных растворах кислот.

Сухая минерализация представляет собой процесс полного разложения органических веществ путем сжигания пробы сырья (продукта) в электропечи при контролируемой температуре. Ее используют для всех видов сырья и продуктов, кроме продуктов с содержанием жира более 60%.

Пробы высушивают в сушильном шкафу при 150ºС, затем обугливают на электроплитке или газовой горелке до прекращения выделения дыма, обрабатывают в электропечи при температуре t = 450 ºС в течение 10–15 ч до получения серой золы. Цикл повторяют несколько раз до получения золы белого или слегка окрашенного цвета без обугленных частиц.

Способ мокрой минерализации используют для видов сырья и продуктов, отличных от сливочного масла и животных жиров.

Проводят процесс следующим образом:

– молоко, молочные продукты обрабатывают соляной кислотой;

– кондитерские изделия и продукты с высоким содержанием сахара об-рабатывают серной кислотой;

– продукты с содержанием жира 20–60% (сыр масличные семена, белко-вые продукты) обрабатывают азотной кислотой.

Непосредственно растительные масла, пищевые жиры и маргарины мине-рализуют следующим образом.

1. Колбу с навеской нагревают на электроплитке 7–8 ч до образования вязкой массы, обрабатывают азотной кислотой и затем перекисью водорода до получения бесцветной жидкости, фиксирующей окончание процесса.

2. Растворяют золу проб в водных растворах кислот.

3. Приготовляют стандартные растворы с известным содержанием элемен-тов (по соответствующим методикам ГОСТ), но не более 10 мкг/cм3 и замеряют величину абсорбции для этих стандартных растворов.

4. Строят градуировочный график в координатах «массовая доля элемента в пробе – абсорбция».

При этом допускается применять линейную, кусочно-линейную и нелиней-ную аппроксимацию градуировочной функции, как это показано на рис. 2.12.

Метод атомно-абсорбционного определения содержания токсичных эле-ментов в сырье и продуктах питания основан на распылении раствора минера-лизата в воздушно-ацетиленовом пламени и измерении резонансного поглоще-ния атомов определяемого элемента на атомно-абсорбционном спектрофото-метре.

Последний должен включать:

– горелку для воздушно-ацетиленового пламени;

– источники резонансного измерения железа, цинка, меди, свинца, кадмия, никеля и хрома (лампы с полым катодом).

1

2

3

Рис. 2.12. Способы аппроксимации по опытным данным:

1 – линейная; 2 – кусочно-линейная; 3 – нелинейная

○

Рис. 2.13. Определение концентрации токсичного элемента в испытуемом растворе по градуировочному графику

При выборе условий измерения необходимо использовать наиболее чув-ствительные линии поглощения того или иного токсичного элемента при соот-ветствующих длинах волн.

Например, для свинца λ = 217 нм.

Порядок измерения

1. Распыляют в пламя нулевой стандарт – 1%-й раствор азотной или соля-ной кислоты, используемый в серии испытаний для растворения проб раство-ров, и устанавливают «нуль» прибора;

2. Измеряют абсорбцию стандартных растворов (в порядке возрастания их концентрации) и строят градуировочный график, как показано выше.

3. Проводят 2–3-кратный замер абсорбции испытуемых растворов.

4. По градуировочному графику (на примере линейной аппроксимации) определяют концентрацию элемента Сх в испытуемом растворе (см. рис. 2.13).

5. Рассчитывают массовую долю элемента в исследуемой пробе:

![]() ,

(2.14)

,

(2.14)

где Сх – концентрация определяемого элемента в испытуемом растворе, мкг/см3;

Ск – среднеарифметическая концентрация элемента стандартного раствора, наиболее близкая по концентрации к испытуемому и полученная по графику градуировки до и после замера абсорбции испытуемых растворов;

V – объем испытуемого раствора, см3;

K – коэффициент разбавления;

p – навеска пробы, г.

Стандартное отклонение измерения (мкг/см3) определяют по формуле:

![]() ,

(2.15)

,

(2.15)

где сi’, сi’’ – первое и второе измерения концентрации i-раствора; n – количество растворов.